Comme pour la grande poste, je me suis récemment aperçu que l’article sur le monument aux morts de Poitiers avait été rédigé du temps de mon ancien appareil photo… Je suis donc retournée faire de nouveaux clichés, mais je reprends l’ancien texte… en fin d’article. Nous avons donc un groupe sculpté avec une Victoire qui domine et tient par la main un Poilu (soldat de la Grande Guerre).

Comme pour la grande poste, je me suis récemment aperçu que l’article sur le monument aux morts de Poitiers avait été rédigé du temps de mon ancien appareil photo… Je suis donc retournée faire de nouveaux clichés, mais je reprends l’ancien texte… en fin d’article. Nous avons donc un groupe sculpté avec une Victoire qui domine et tient par la main un Poilu (soldat de la Grande Guerre).

Voici donc de plus près la signature du sculpteur Aimé Octobre, qui a aussi réalisé à Poitiers la sculpture de la grande poste (1913), je vous ai également montré de cet artiste le monument aux morts de 1870 de l’arrondissement de Châtellerault et, dans la même ville, le monument aux morts de 1914-1918, ainsi que le monument aux morts d’Angles-sur-l’Anglin (1926).

Voici donc de plus près la signature du sculpteur Aimé Octobre, qui a aussi réalisé à Poitiers la sculpture de la grande poste (1913), je vous ai également montré de cet artiste le monument aux morts de 1870 de l’arrondissement de Châtellerault et, dans la même ville, le monument aux morts de 1914-1918, ainsi que le monument aux morts d’Angles-sur-l’Anglin (1926).

La Victoire domine le monument.

La Victoire domine le monument.

Un détail de face aussi du soldat…

Un détail de face aussi du soldat…

Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat.

Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat.

Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre.

Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre.

Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril).

Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril).

Texte extrait du précédent article : Le monument aux morts de Poitiers. Enfin, pour être plus précise, un des monuments aux morts de Poitiers, celui dédié aux enfants de la Vienne morts pour la France en 1914-1918 et qui se trouve en haut des escaliers qui mènent de la gare au centre-ville, sur le boulevard de Verdun. Il s’agit d’un groupe sculpté en bronze qui comprend un soldat et une Victoire. À ce titre, il est mentionné dans le livre Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, de Charlotte Pon-Willemsen, édité dans la collection des Parcours du patrimoine chez Geste édition (sur la page 57, ISBN 978-2-84561-483-3) et dont je vous ai parlé l’autre jour. Mais il n’y est pas reproduit, car il a été choisi d’illustrer d’autres œuvres dans le département de la Vienne du même sculpteur Aimé Octobre, né à Angles-sur-l’Anglin en 1868, prix de Rome en 1893 et décédé à Vouvray en 1943. Il s’agit de la Victoire d’Angles-sur-l’Anglin, reproduite en miniature dans la main d’un homme traité à l’Antique sur le monument aux morts de Châtellerault, des sculptures du monument aux morts de Lusignan et de Montmorillon, ville où il a également réalisé la statue du général de Ladmirault. Si vous passez par La Couarde en Charente-Maritime, admirez un autre monument aux morts du même sculpteur. Plus loin, vous avez aussi le monument à Pierre Termier dans le square Termier à Briançon.

Pour le monument de Poitiers, inauguré le 15 mars 1925 (voir le compte-rendu de cette inauguration dans l’Avenir de la Vienne, 53e année, n° 64, lundi 16 et mardi 17 mars 1925, vue numérisée 27 page de droite), quatre ans après la pose de la première pierre (le 14 novembre 1921 par Raoul Péret, député de la Vienne et président de la chambre des députés, voir le Mémorial du Poitou, et le Courrier de la Vienne, 1920). , il présente la particularité de ne pas porter de liste des victimes de guerre. Cette liste aurait été scellée dans le socle lors de l’édification du monument. Il existe aussi à Poitiers des tombes de la Première Guerre mondiale au cimetière de la Pierre Levée, dont des tombes et un monument aux morts allemands, et de nombreux tableaux des morts, plaques portant la liste des victimes de la guerre (par exemple à l’hôtel Fumé / université de Lettres de Poitiers, à l’université de droit – avec cette fois un vrai monument -, à la gare, etc.).

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine…

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine… C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de

C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de  Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec

Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec  Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de

Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de  Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence…

Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence… En ouvrant une page pour ranger les

En ouvrant une page pour ranger les  Je suis donc allée refaire quelques photographies de détail… D’abord de plus près la signature de l’architecte Hilaire Guinet et la date 1919.

Je suis donc allée refaire quelques photographies de détail… D’abord de plus près la signature de l’architecte Hilaire Guinet et la date 1919. Et celle du sculpteur Aimé Octobre, avec la date 1913 (et oui, la grande guerre a ensuite interrompu le chantier de la poste), grand prix de Rome en 1893, dont je vous ai montré les monuments aux morts de

Et celle du sculpteur Aimé Octobre, avec la date 1913 (et oui, la grande guerre a ensuite interrompu le chantier de la poste), grand prix de Rome en 1893, dont je vous ai montré les monuments aux morts de  Concentrons-nous aujourd’hui sur sa sculpture, mais si vous passez à Poitiers, entrez aussi pour voir les mosaïques et les guichets… Faites vite, avant que les projets de massacre de ce joyau ne soient mis en œuvre par la poste au nom de la modernisation… Beaucoup de bureaux de poste anciens sont fiers de montrer qu’ils prennent soin de leur patrimoine, à Poitiers, on a toujours un train de retard, comme dans les années 1970, on continue à détruire l’art nouveau, les sites médiévaux pour y construire des horreurs en parpaing (la résidence à côté de

Concentrons-nous aujourd’hui sur sa sculpture, mais si vous passez à Poitiers, entrez aussi pour voir les mosaïques et les guichets… Faites vite, avant que les projets de massacre de ce joyau ne soient mis en œuvre par la poste au nom de la modernisation… Beaucoup de bureaux de poste anciens sont fiers de montrer qu’ils prennent soin de leur patrimoine, à Poitiers, on a toujours un train de retard, comme dans les années 1970, on continue à détruire l’art nouveau, les sites médiévaux pour y construire des horreurs en parpaing (la résidence à côté de  Elle ne porte aucun attribut clair (pour

Elle ne porte aucun attribut clair (pour  À droite, un homme nu qui tient un globe et un Caducée, il s’agit donc de Mercure ou Hermès, dieu du commerce… et des voleurs (c’est le même dieu, le premier pour les romains, le deuxième pour les grecs).

À droite, un homme nu qui tient un globe et un Caducée, il s’agit donc de Mercure ou Hermès, dieu du commerce… et des voleurs (c’est le même dieu, le premier pour les romains, le deuxième pour les grecs). Voici de plus près le caducée, cette sorte de bâton avec un serpent enroulé et les ailes, allusions aux pieds ailés du Dieu antique.

Voici de plus près le caducée, cette sorte de bâton avec un serpent enroulé et les ailes, allusions aux pieds ailés du Dieu antique. Et au-dessus de la porte, il y a une jolie tête de femme portant un casque ailé (allégorie de la poste?) émerge d’une guirlande de roses et de fruits (symboles de l’abondance…).

Et au-dessus de la porte, il y a une jolie tête de femme portant un casque ailé (allégorie de la poste?) émerge d’une guirlande de roses et de fruits (symboles de l’abondance…). Allez, un peu de soleil, ça vous dit? Direction Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvres, avec des photographies de mai 2010, un jour de marché, le samedi, nous sommes devant les halles, juste à côté du donjon. Contrairement à Poitiers, qui a fait table rase de ses

Allez, un peu de soleil, ça vous dit? Direction Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvres, avec des photographies de mai 2010, un jour de marché, le samedi, nous sommes devant les halles, juste à côté du donjon. Contrairement à Poitiers, qui a fait table rase de ses  Ce marché couvert à structure métallique fut inauguré en 1871 (sur un concours lancé en 1866) sur les plans de Durand, ingénieur civil sorti de l’école centrale, architecte à la ville de Niort. Le bâtiment présente une large nef centrale et de deux bas côtés, plus à l’extérieur deux galeries couvertes. Vous voyez ici un exemple de pilier métallique.

Ce marché couvert à structure métallique fut inauguré en 1871 (sur un concours lancé en 1866) sur les plans de Durand, ingénieur civil sorti de l’école centrale, architecte à la ville de Niort. Le bâtiment présente une large nef centrale et de deux bas côtés, plus à l’extérieur deux galeries couvertes. Vous voyez ici un exemple de pilier métallique. Je n’ai pas retrouvé la signature de l’architecte ni celle de l’entrepreneur niortais à qui furent adjugés les travaux, Aubert Frères. Sur les piliers métalliques se trouvent la signature du fondeur (QUESTROY & Cie / FONDEURS / LILLE – NORD)…

Je n’ai pas retrouvé la signature de l’architecte ni celle de l’entrepreneur niortais à qui furent adjugés les travaux, Aubert Frères. Sur les piliers métalliques se trouvent la signature du fondeur (QUESTROY & Cie / FONDEURS / LILLE – NORD)… ou, dans d’autres cas, du charpentier métallique (J. BATAILLE & PERISSE / ING[énieu]rs CONSTRUCTEURS / PARIS). Vous savez quoi? J’ai eu la flemme de chercher plus d’informations sur tous ces personnages et usines, LOL! Ces signatures sont aussi une sorte de garantie et de contrôle de la structure en métal.

ou, dans d’autres cas, du charpentier métallique (J. BATAILLE & PERISSE / ING[énieu]rs CONSTRUCTEURS / PARIS). Vous savez quoi? J’ai eu la flemme de chercher plus d’informations sur tous ces personnages et usines, LOL! Ces signatures sont aussi une sorte de garantie et de contrôle de la structure en métal. Les halles sont dans la pente du terrain, d’un côté, elles sont posées sur une structure en briques. Elles sont situées juste à côté du donjon, dont on voit ici le reflet. Tout en haut, vous distinguez le système d’éclairage par un lanterneau.

Les halles sont dans la pente du terrain, d’un côté, elles sont posées sur une structure en briques. Elles sont situées juste à côté du donjon, dont on voit ici le reflet. Tout en haut, vous distinguez le système d’éclairage par un lanterneau. Approchons-nous, voici le fronton… en fonte de fer, je pense, comme le reste du bâtiment.

Approchons-nous, voici le fronton… en fonte de fer, je pense, comme le reste du bâtiment. Impossible de lire la signature du sculpteur, j’avais oublié mes jumelles, il faudrait revenir en dehors d’un jour de marché pour pouvoir s’approcher plus facilement…

Impossible de lire la signature du sculpteur, j’avais oublié mes jumelles, il faudrait revenir en dehors d’un jour de marché pour pouvoir s’approcher plus facilement… À gauche, voici Mercure, le Dieu des marchands… et des voleurs! Il est ici pieds nus, avec un casque ailé (d’autres fois, il porte les ailes au pied, il est aussi le psycho-pompe, celui qui conduit les âmes des défunts à Cerbère, qui garde les enfers), vous avez vu comme il tient sa bourse bien serrée dans sa main gauche ?

À gauche, voici Mercure, le Dieu des marchands… et des voleurs! Il est ici pieds nus, avec un casque ailé (d’autres fois, il porte les ailes au pied, il est aussi le psycho-pompe, celui qui conduit les âmes des défunts à Cerbère, qui garde les enfers), vous avez vu comme il tient sa bourse bien serrée dans sa main gauche ? De l’autre côté de l’horloge, Cérès, déesse de l’abondance, de l’agriculture, avec ses fruits et ses légumes… Elle est représentée à l’Antique, sein droit dénudé, coiffée d’un chignon. Je vous ai déjà montré un couple Mercure et Cérès très différent, sur l’ancienne

De l’autre côté de l’horloge, Cérès, déesse de l’abondance, de l’agriculture, avec ses fruits et ses légumes… Elle est représentée à l’Antique, sein droit dénudé, coiffée d’un chignon. Je vous ai déjà montré un couple Mercure et Cérès très différent, sur l’ancienne  Au-dessus de l’horloge, avec un cadran du fabricant Lambert, deux petits personnages barbus et armés d’une massue encadrent les armoiries de la ville de Niort (on les trouve généralement autour des armoiries de la ville, voir aussi sur l’

Au-dessus de l’horloge, avec un cadran du fabricant Lambert, deux petits personnages barbus et armés d’une massue encadrent les armoiries de la ville de Niort (on les trouve généralement autour des armoiries de la ville, voir aussi sur l’ Allez, on fait le tour, côté Sèvre niortaise, il y a moins de monde, c’est plus facile de faire des photographies de face… mais pas de signature de ce côté-ci, snif!

Allez, on fait le tour, côté Sèvre niortaise, il y a moins de monde, c’est plus facile de faire des photographies de face… mais pas de signature de ce côté-ci, snif! Voici de plus près Mercure…

Voici de plus près Mercure… Cérès…

Cérès… Et les petits personnages, désolée pour le rayon de soleil… L’horloge est plus abîmée par ici.

Et les petits personnages, désolée pour le rayon de soleil… L’horloge est plus abîmée par ici. Voici une vue intérieure…

Voici une vue intérieure… Et une dernière vue prise en juillet 2011 (les autres datent du printemps 2010), qui montre mieux le dénivelé.

Et une dernière vue prise en juillet 2011 (les autres datent du printemps 2010), qui montre mieux le dénivelé. Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du

Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du  …il est maintenant, d’après le

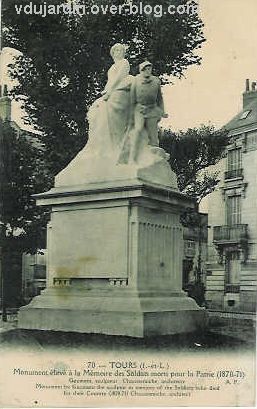

…il est maintenant, d’après le  Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire

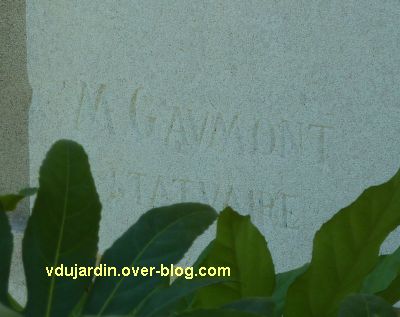

Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire  Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle.

Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle. De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche…

De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche… Mais si vous contournez le monument…,

Mais si vous contournez le monument…, … vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument.

… vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument. Il gît au sol, dans une position désarticulée.

Il gît au sol, dans une position désarticulée. Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ».

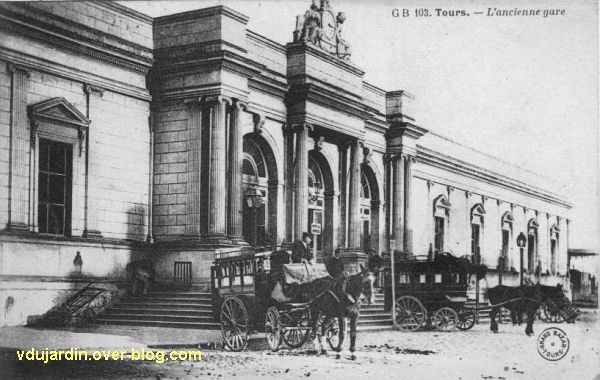

Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ». Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le

Pour clôturer la visite de la gare de Tours, j’ai trouvé une carte postale ancienne montrant l’ancien embarcadère, détruit en 1895 pour être remplacé par la gare actuelle. Je pioche les informations ci-dessous dans le  Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

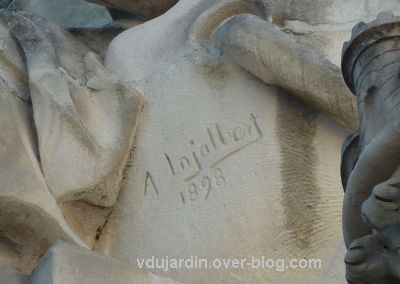

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

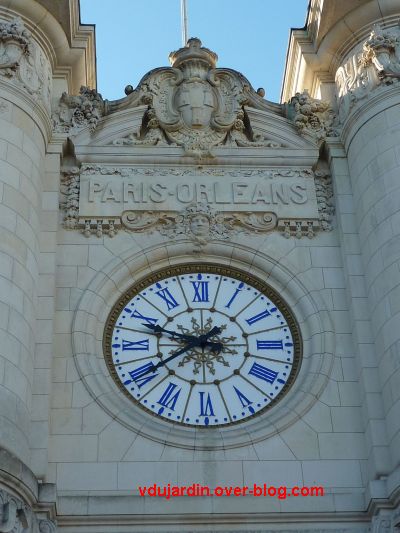

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près… Après la

Après la  Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue…

Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue… …alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres.

…alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres. Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des

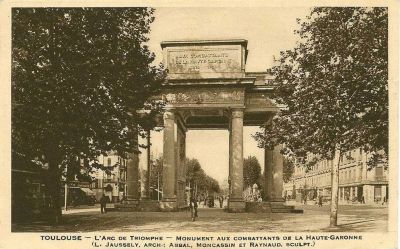

Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des  Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés.

Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés. La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.

La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même. Je vous invite à relire mon article sur la

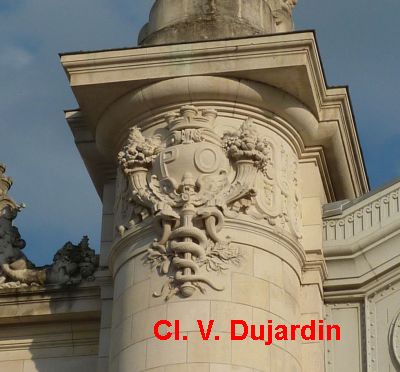

Je vous invite à relire mon article sur la  Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,  Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds. Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre… Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de  De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail…. et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

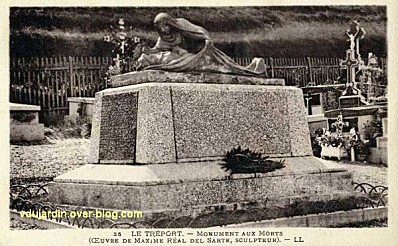

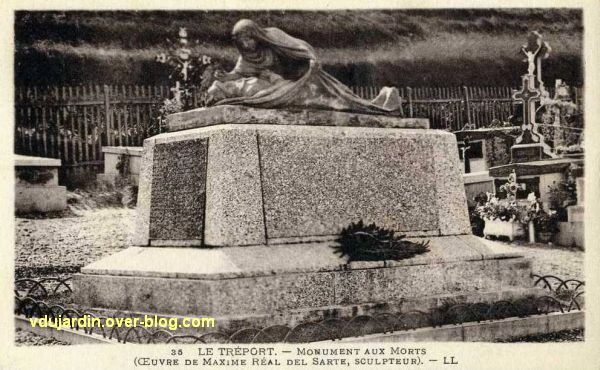

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc… Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de

Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de