Suite au décapage intempestif du monument aux morts de 1870, Didier Rykner, directeur de la Tribune de l’art (qui avait publié un papier le 23 février 2012, Des « restaurations » décapantes à Poitiers, suivi le même jour Droit de réponse [de la ville de Poitiers] sur l’article Des « restaurations » décapantes à Poitiers et d’une Réponse au droit de réponse de la Mairie de Poitiers), est venu passer une journée à Poitiers, qu’il a pu visiter de long en large. Il a tiré de cette visite une première impression générale dans cet article, et annonce toute une série d’articles détaillés à venir. Il commence par la question du Clos Saint-Hilaire, un immeuble très moche et mal construit qui a fait beaucoup parler de lui tout au long du chantier, avec une très mauvaise prise en compte du patrimoine historique et archéologique. Je ne vous en avais pas encore parlé ici, car je pensais que c’était une affaire classée, même si je sais par des voisins qu’il reste des lots à vendre et que les travaux ne sont toujours pas réceptionnés suite à de multiples malfaçons.

Suite au décapage intempestif du monument aux morts de 1870, Didier Rykner, directeur de la Tribune de l’art (qui avait publié un papier le 23 février 2012, Des « restaurations » décapantes à Poitiers, suivi le même jour Droit de réponse [de la ville de Poitiers] sur l’article Des « restaurations » décapantes à Poitiers et d’une Réponse au droit de réponse de la Mairie de Poitiers), est venu passer une journée à Poitiers, qu’il a pu visiter de long en large. Il a tiré de cette visite une première impression générale dans cet article, et annonce toute une série d’articles détaillés à venir. Il commence par la question du Clos Saint-Hilaire, un immeuble très moche et mal construit qui a fait beaucoup parler de lui tout au long du chantier, avec une très mauvaise prise en compte du patrimoine historique et archéologique. Je ne vous en avais pas encore parlé ici, car je pensais que c’était une affaire classée, même si je sais par des voisins qu’il reste des lots à vendre et que les travaux ne sont toujours pas réceptionnés suite à de multiples malfaçons.

La visite de Didier Rykner relance la question… puisqu’il a pu constater que les prescriptions du permis de construire n’ont pas été respectées. Ainsi, des piliers provisoires en béton, qui n’étaient pas dans le permis de construire et pour lesquels le préfet avait certifié qu’ils seraient enlevés à la fin du chantier, sont toujours en place. Une grosse poutre du 13e siècle, qui devait être préservée dans l’ancien réfectoire, finement sculptée sur ses bords, a été sciée (voir les photographies dans son article Saint-Hilaire dénaturé). Il n’y a donc eu aucun contrôle de l’administration préfectorale ou des monuments historiques à l’issue du chantier? (Didier Rykner souligne que ces deux administrations ont refusé de lui répondre, se cachant derrière le devoir de réserve en période électorale…).

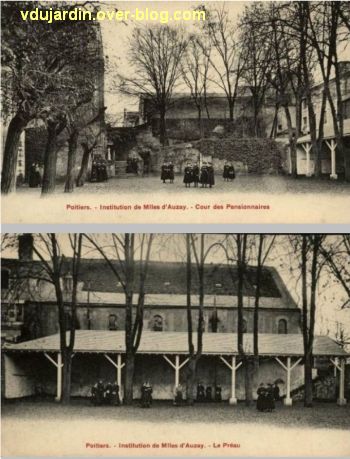

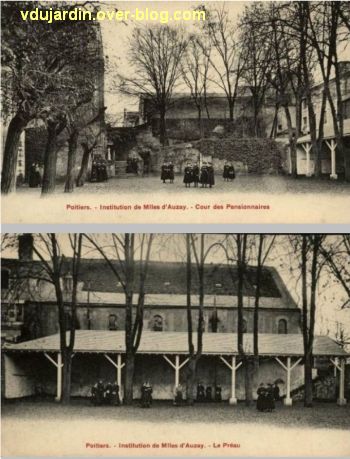

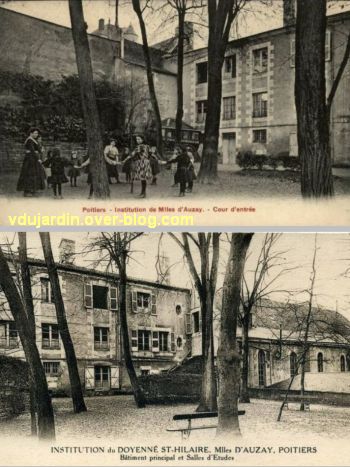

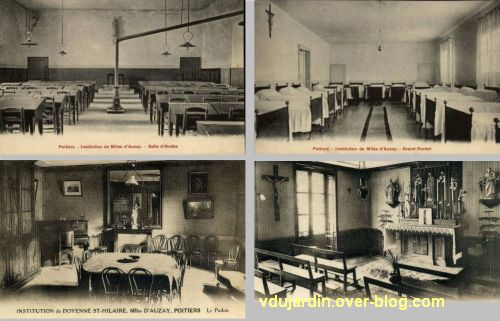

Je vous rappelle juste que nous sommes au sud de l’église collégiale Saint-Hilaire, où se trouvait le cloître et auparavant à l’époque romaine le cimetière où avait était enterré Saint-Hilaire. L’église est classée monument historique sur la première liste établie sous l’égide de Prosper Mérimée en 1840, revoir sur ce blog par exemple son beau chevet roman, la mort d’Hilaire sur un chapiteau, la charité de Saint-Martin peinte à l’époque romane. Un étroit jardin public borde de ce coté l’église, où se trouve l’enfeu de Constantin de Melle avec ses graffitis médiévaux (dont un alphabet). Ce tombeau et la statue de la Vierge qui est toujours dans l’angle du square étaient au début du 20e siècle dans la cour de l’école privée dite institution des demoiselles d’Auzay, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne.

Je vous rappelle juste que nous sommes au sud de l’église collégiale Saint-Hilaire, où se trouvait le cloître et auparavant à l’époque romaine le cimetière où avait était enterré Saint-Hilaire. L’église est classée monument historique sur la première liste établie sous l’égide de Prosper Mérimée en 1840, revoir sur ce blog par exemple son beau chevet roman, la mort d’Hilaire sur un chapiteau, la charité de Saint-Martin peinte à l’époque romane. Un étroit jardin public borde de ce coté l’église, où se trouve l’enfeu de Constantin de Melle avec ses graffitis médiévaux (dont un alphabet). Ce tombeau et la statue de la Vierge qui est toujours dans l’angle du square étaient au début du 20e siècle dans la cour de l’école privée dite institution des demoiselles d’Auzay, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne.

Et la vue aujourd’hui, à part le mur de clôture qui a été percé pour laisser passer l’escalier qui rejoint le chevet, ça n’a pas beaucoup changé.

Et la vue aujourd’hui, à part le mur de clôture qui a été percé pour laisser passer l’escalier qui rejoint le chevet, ça n’a pas beaucoup changé.

Dans le cloître et les anciens bâtiments monastiques se trouvait la cour principale de l’institution puis de l’école qui lui a succédé et avait quelque peu modifié le bâtiment (adjonction de préfabriqués, le grand toit que l’on voit à l’arrière du préau avait été remplacé par un toit en terrasse). Le mieux aurait été, au moment de la vente (la congrégation religieuse avait de l’argent) que la ville préempte ce terrain (adossé à un monument historique, voir plus haut, l’église est également inscrite depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, parmi 77 édifices au titre des » chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France « ). Mais elle n’en a rien fait et accepté un premier permis de construire qui aurait enterré un parking dans l’ancien cloître. Les sondages archéologiques ayant confirmé la présence du cimetière et le coût des fouilles préventives étant dissuasif (plus que les protestations des historiens locaux), un deuxième permis de construire a été déposé, le parking a été aménagé en surface, les couches archéologiques étant protégées par un géotextile et une couche de sable (cela gèle les fouilles mais protège assez efficacement les sédiments pour des fouilles dans un lointain futur).

Dans le cloître et les anciens bâtiments monastiques se trouvait la cour principale de l’institution puis de l’école qui lui a succédé et avait quelque peu modifié le bâtiment (adjonction de préfabriqués, le grand toit que l’on voit à l’arrière du préau avait été remplacé par un toit en terrasse). Le mieux aurait été, au moment de la vente (la congrégation religieuse avait de l’argent) que la ville préempte ce terrain (adossé à un monument historique, voir plus haut, l’église est également inscrite depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, parmi 77 édifices au titre des » chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France « ). Mais elle n’en a rien fait et accepté un premier permis de construire qui aurait enterré un parking dans l’ancien cloître. Les sondages archéologiques ayant confirmé la présence du cimetière et le coût des fouilles préventives étant dissuasif (plus que les protestations des historiens locaux), un deuxième permis de construire a été déposé, le parking a été aménagé en surface, les couches archéologiques étant protégées par un géotextile et une couche de sable (cela gèle les fouilles mais protège assez efficacement les sédiments pour des fouilles dans un lointain futur).

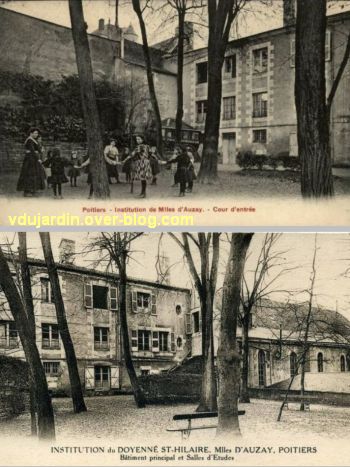

Pour compléter la documentation sur cette institution, elle occupait aussi le bâtiment plus à l’est, la cour que l’on voit au premier plan ici sert en semaine de stationnement à des logements situés plus au sud. Sur l’image du bas, on voit à l’arrière le grand bâtiment qui contient l’ancien réfectoire et cellier monastique.

Pour compléter la documentation sur cette institution, elle occupait aussi le bâtiment plus à l’est, la cour que l’on voit au premier plan ici sert en semaine de stationnement à des logements situés plus au sud. Sur l’image du bas, on voit à l’arrière le grand bâtiment qui contient l’ancien réfectoire et cellier monastique.

Voici cette même cour haute prise en photographie un dimanche, donc sans voiture.

Voici cette même cour haute prise en photographie un dimanche, donc sans voiture.

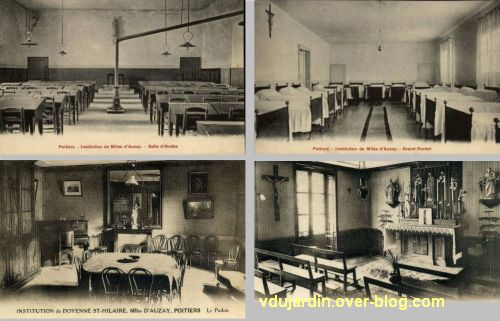

Quelques vues intérieures, une salle d’étude, un dortoir, le parloir et la chapelle, il y a cent ans (et donc sans doute plus ainsi au moment du projet des années 2000).

J’ai retrouvé des photographies pendant le chantier. Le bâtiment au sud conserve en élévation le cellier-réfectoire, à l’intérieur duquel se trouvent notamment les poutres datées du 13e siècle. Ce rez-de-chaussée n’a pas été aménagé pour l’immeuble d’habitation, mais celui-ci est construit tout contre et au-dessus (la flèche rouge sur la première photographie). Au passage, vous avez une vision de la très basse qualité de la construction, les appartements sont vendus comme des appartements de standing! En parpaings agglomérés!

J’ai retrouvé des photographies pendant le chantier. Le bâtiment au sud conserve en élévation le cellier-réfectoire, à l’intérieur duquel se trouvent notamment les poutres datées du 13e siècle. Ce rez-de-chaussée n’a pas été aménagé pour l’immeuble d’habitation, mais celui-ci est construit tout contre et au-dessus (la flèche rouge sur la première photographie). Au passage, vous avez une vision de la très basse qualité de la construction, les appartements sont vendus comme des appartements de standing! En parpaings agglomérés!

Et plusieurs années après la fin du chantier, il y a toujours des matériaux qui traînent, comme ces tuyaux entre le garage et la clôture du domaine public de Saint-Hilaire, une honte le long d’un monument historique!

Et plusieurs années après la fin du chantier, il y a toujours des matériaux qui traînent, comme ces tuyaux entre le garage et la clôture du domaine public de Saint-Hilaire, une honte le long d’un monument historique!

Du côté ouest, le mur en bordure de rue est le mur de clôture d’origine du cloître de la collégiale. Il est protégé au titre des monuments historiques (l’arrêté de protection, daté du 5 juin 1941, précise que sont protégés les vestiges du mur d’enceinte situés en bordure de la rue Saint-Hilaire) et ne devait pas être modifié (la flèche bleue du premier montage photographique, et ci-contre pendant le chantier).

Du côté ouest, le mur en bordure de rue est le mur de clôture d’origine du cloître de la collégiale. Il est protégé au titre des monuments historiques (l’arrêté de protection, daté du 5 juin 1941, précise que sont protégés les vestiges du mur d’enceinte situés en bordure de la rue Saint-Hilaire) et ne devait pas être modifié (la flèche bleue du premier montage photographique, et ci-contre pendant le chantier).

Il a été allègrement repris, parce qu’il faut bien faire entrer les voitures, et le bardage en bois a été réalisé n’importe comment, le bois qui ne devait pas être sec lors de la mise en œuvre a vrillé… Voir aussi la photographie n° 6 de Didier Rykner dans Saint-Hilaire dénaturé.

Il a été allègrement repris, parce qu’il faut bien faire entrer les voitures, et le bardage en bois a été réalisé n’importe comment, le bois qui ne devait pas être sec lors de la mise en œuvre a vrillé… Voir aussi la photographie n° 6 de Didier Rykner dans Saint-Hilaire dénaturé.

Une bien triste histoire… Rappelons juste que la ville de Poitiers souhaite toujours déposer un dossier de protection de la ville sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, quand on voit ce qu’elle a autorisé (et laissé faire contre les prescriptions pourtant minimales du permis de construire) sur le seul bien (ou plutôt partie de bien culturel) de l’Unesco qu’elle possède, ça laisse rêveur…

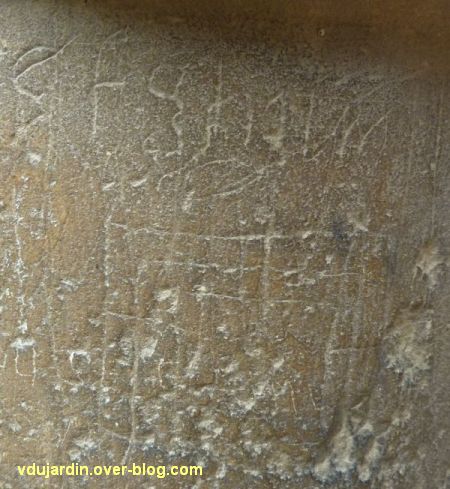

J’ai longtemps hésité à vous monter ces graffitis, mais la multiplication de graffitis actuels qui les menacent m’incitent à vous les montrer avant qu’ils ne soient détruits… en espérant que la ville de Poitiers prendra conscience de l’importance de ceux-ci et leur offre une protection, ils sont actuellement dans le jardin qui sépare l’église Saint-Hilaire le Grand (revoir son chevet) du Clos Saint-Hilaire, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Nous sommes donc sur l’enfeu de Constantin de Melle, sur les deux zones encadrées.

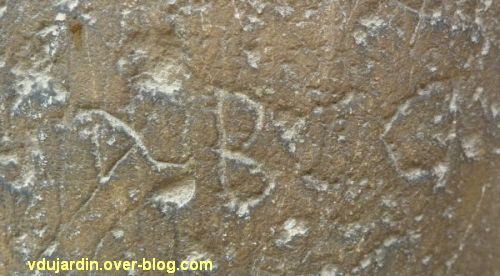

J’ai longtemps hésité à vous monter ces graffitis, mais la multiplication de graffitis actuels qui les menacent m’incitent à vous les montrer avant qu’ils ne soient détruits… en espérant que la ville de Poitiers prendra conscience de l’importance de ceux-ci et leur offre une protection, ils sont actuellement dans le jardin qui sépare l’église Saint-Hilaire le Grand (revoir son chevet) du Clos Saint-Hilaire, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Nous sommes donc sur l’enfeu de Constantin de Melle, sur les deux zones encadrées. Sur la colonnette gauche est gravé le début d’un alphabet en minuscule, un tracé qui ressemble à un jeu de mérelle (ou jeu du moulin) et le début d’un alphabet en majuscule. Il pourrait être contemporain du tombeau, à la fin du 11e siècle.

Sur la colonnette gauche est gravé le début d’un alphabet en minuscule, un tracé qui ressemble à un jeu de mérelle (ou jeu du moulin) et le début d’un alphabet en majuscule. Il pourrait être contemporain du tombeau, à la fin du 11e siècle. Le tracé de l’alphabet renvoie (voir références en fin d’article) au rituel de consécration de l’église, dans lequel l’évêque trace au sol avec de la cendre un alphabet latin et un alphabet grec. Des alphabets gravés ont aussi été trouvés dans un certains nombres d’églises romanes. L’alphabet en minuscule est tracé ici de a à m, sans le J (à l’époque, I et J se confondent). Pas de k non plus. Voici le détail de a à g…

Le tracé de l’alphabet renvoie (voir références en fin d’article) au rituel de consécration de l’église, dans lequel l’évêque trace au sol avec de la cendre un alphabet latin et un alphabet grec. Des alphabets gravés ont aussi été trouvés dans un certains nombres d’églises romanes. L’alphabet en minuscule est tracé ici de a à m, sans le J (à l’époque, I et J se confondent). Pas de k non plus. Voici le détail de a à g… … et en tournant autour de la colonnette, de e à m. En-dessous, on voit un jeu de mérelle ou de marelle ou jeu du moulin (voir la règle du jeu par exemple ici) est un jeu qui devient familier au 14e siècle. Son tracé rappelle celui du labyrinthe (voir les interprétations de ce dernier dans l’article sur le labyrinthe de la cathédrale de Poitiers).

… et en tournant autour de la colonnette, de e à m. En-dessous, on voit un jeu de mérelle ou de marelle ou jeu du moulin (voir la règle du jeu par exemple ici) est un jeu qui devient familier au 14e siècle. Son tracé rappelle celui du labyrinthe (voir les interprétations de ce dernier dans l’article sur le labyrinthe de la cathédrale de Poitiers).

Un autre jeu de mérelle (flèche rouge) est tracé sur le mur du fond de l’enfeu. Il est accompagné de plusieurs croix (flèches bleues) et est sans doute lié au passage de pèlerins.Son tracé est plus hésitant que le précédent. Au passage, rappelons que mérelle est aussi le nom de la coquille du pèlerin.

Un autre jeu de mérelle (flèche rouge) est tracé sur le mur du fond de l’enfeu. Il est accompagné de plusieurs croix (flèches bleues) et est sans doute lié au passage de pèlerins.Son tracé est plus hésitant que le précédent. Au passage, rappelons que mérelle est aussi le nom de la coquille du pèlerin.

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin.

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin. Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « .

Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « . Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au

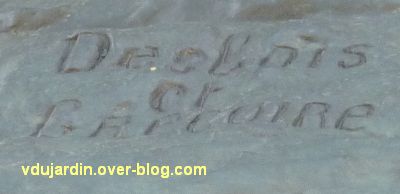

Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au  Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois (

Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois ( Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris »..

Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris ».. Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant.

Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant. De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire.

De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire. Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort…

Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort… Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine. Suite au décapage intempestif du

Suite au décapage intempestif du  Je vous rappelle juste que nous sommes au sud de l’église collégiale Saint-Hilaire, où se trouvait le cloître et auparavant à l’époque romaine le cimetière où avait était enterré Saint-Hilaire. L’église est classée monument historique sur la première liste établie sous l’égide de Prosper Mérimée en 1840, revoir sur ce blog par exemple son beau

Je vous rappelle juste que nous sommes au sud de l’église collégiale Saint-Hilaire, où se trouvait le cloître et auparavant à l’époque romaine le cimetière où avait était enterré Saint-Hilaire. L’église est classée monument historique sur la première liste établie sous l’égide de Prosper Mérimée en 1840, revoir sur ce blog par exemple son beau  Et la vue aujourd’hui, à part le mur de clôture qui a été percé pour laisser passer l’escalier qui rejoint le

Et la vue aujourd’hui, à part le mur de clôture qui a été percé pour laisser passer l’escalier qui rejoint le  Dans le cloître et les anciens bâtiments monastiques se trouvait la cour principale de l’institution puis de l’école qui lui a succédé et avait quelque peu modifié le bâtiment (adjonction de préfabriqués, le grand toit que l’on voit à l’arrière du préau avait été remplacé par un toit en terrasse). Le mieux aurait été, au moment de la vente (la congrégation religieuse avait de l’argent) que la ville préempte ce terrain (adossé à un monument historique, voir plus haut, l’église est également inscrite depuis 1998 sur la

Dans le cloître et les anciens bâtiments monastiques se trouvait la cour principale de l’institution puis de l’école qui lui a succédé et avait quelque peu modifié le bâtiment (adjonction de préfabriqués, le grand toit que l’on voit à l’arrière du préau avait été remplacé par un toit en terrasse). Le mieux aurait été, au moment de la vente (la congrégation religieuse avait de l’argent) que la ville préempte ce terrain (adossé à un monument historique, voir plus haut, l’église est également inscrite depuis 1998 sur la  Pour compléter la documentation sur cette institution, elle occupait aussi le bâtiment plus à l’est, la cour que l’on voit au premier plan ici sert en semaine de stationnement à des logements situés plus au sud. Sur l’image du bas, on voit à l’arrière le grand bâtiment qui contient l’ancien réfectoire et cellier monastique.

Pour compléter la documentation sur cette institution, elle occupait aussi le bâtiment plus à l’est, la cour que l’on voit au premier plan ici sert en semaine de stationnement à des logements situés plus au sud. Sur l’image du bas, on voit à l’arrière le grand bâtiment qui contient l’ancien réfectoire et cellier monastique. Voici cette même cour haute prise en photographie un dimanche, donc sans voiture.

Voici cette même cour haute prise en photographie un dimanche, donc sans voiture.

J’ai retrouvé des photographies pendant le chantier. Le bâtiment au sud conserve en élévation le cellier-réfectoire, à l’intérieur duquel se trouvent notamment les poutres datées du 13e siècle. Ce rez-de-chaussée n’a pas été aménagé pour l’immeuble d’habitation, mais celui-ci est construit tout contre et au-dessus (la flèche rouge sur la première photographie). Au passage, vous avez une vision de la très basse qualité de la construction, les appartements sont vendus comme des appartements de standing! En parpaings agglomérés!

J’ai retrouvé des photographies pendant le chantier. Le bâtiment au sud conserve en élévation le cellier-réfectoire, à l’intérieur duquel se trouvent notamment les poutres datées du 13e siècle. Ce rez-de-chaussée n’a pas été aménagé pour l’immeuble d’habitation, mais celui-ci est construit tout contre et au-dessus (la flèche rouge sur la première photographie). Au passage, vous avez une vision de la très basse qualité de la construction, les appartements sont vendus comme des appartements de standing! En parpaings agglomérés! Et plusieurs années après la fin du chantier, il y a toujours des matériaux qui traînent, comme ces tuyaux entre le garage et la clôture du domaine public de Saint-Hilaire, une honte le long d’un monument historique!

Et plusieurs années après la fin du chantier, il y a toujours des matériaux qui traînent, comme ces tuyaux entre le garage et la clôture du domaine public de Saint-Hilaire, une honte le long d’un monument historique! Du côté ouest, le mur en bordure de rue est le mur de clôture d’origine du cloître de la collégiale. Il est protégé au titre des monuments historiques (l’arrêté de protection, daté du 5 juin 1941, précise que sont protégés les vestiges du mur d’enceinte situés en bordure de la rue Saint-Hilaire) et ne devait pas être modifié (la flèche bleue du premier montage photographique, et ci-contre pendant le chantier).

Du côté ouest, le mur en bordure de rue est le mur de clôture d’origine du cloître de la collégiale. Il est protégé au titre des monuments historiques (l’arrêté de protection, daté du 5 juin 1941, précise que sont protégés les vestiges du mur d’enceinte situés en bordure de la rue Saint-Hilaire) et ne devait pas être modifié (la flèche bleue du premier montage photographique, et ci-contre pendant le chantier). Il a été allègrement repris, parce qu’il faut bien faire entrer les voitures, et le bardage en bois a été réalisé n’importe comment, le bois qui ne devait pas être sec lors de la mise en œuvre a vrillé… Voir aussi la photographie n° 6 de Didier Rykner dans

Il a été allègrement repris, parce qu’il faut bien faire entrer les voitures, et le bardage en bois a été réalisé n’importe comment, le bois qui ne devait pas être sec lors de la mise en œuvre a vrillé… Voir aussi la photographie n° 6 de Didier Rykner dans

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ».

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ». De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme.

De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme. Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949.

Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949. Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine.

Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine. Enfin, à la

Enfin, à la  Jusqu’au 2 juillet 2012, le

Jusqu’au 2 juillet 2012, le  Cet article entre dans le cadre du

Cet article entre dans le cadre du

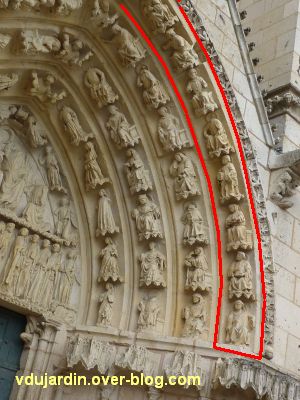

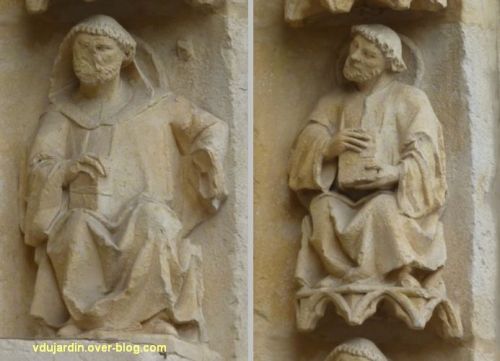

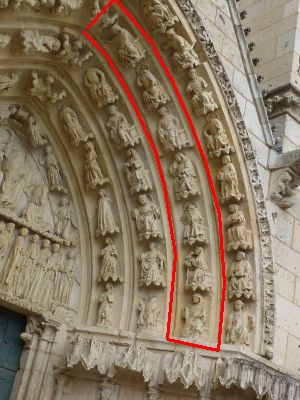

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui…

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui… Jusqu’au 15 juillet 2012, le

Jusqu’au 15 juillet 2012, le

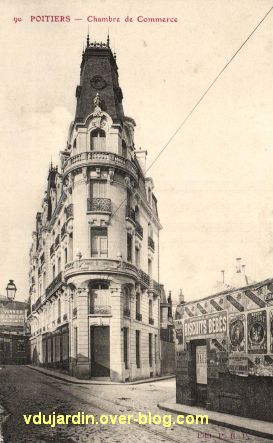

Mais quand on tourne rue Oudin, surprise, cela ressemble à autre chose… Un immeuble de rapport ?

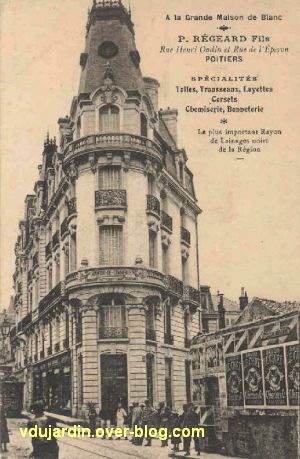

Mais quand on tourne rue Oudin, surprise, cela ressemble à autre chose… Un immeuble de rapport ? Bon, revenons à cet immeuble du début du 20e siècle, qui décidément m’intrigue depuis longtemps. Il porte une signature qui m’est bien connue, H[ilaire] Guinet, architecte DPLG. Je vous ai déjà montré un de ses immeubles, la

Bon, revenons à cet immeuble du début du 20e siècle, qui décidément m’intrigue depuis longtemps. Il porte une signature qui m’est bien connue, H[ilaire] Guinet, architecte DPLG. Je vous ai déjà montré un de ses immeubles, la  Voici donc le modèle de console en plâtre, qui a servi aux tailleurs de pierre pour le décor.

Voici donc le modèle de console en plâtre, qui a servi aux tailleurs de pierre pour le décor. Voici l’angle étroit du bâtiment entre les rues Henri Oudin et de l’Éperon. J’étais très intriguée par ce style un peu trop monumental pour un immeuble de rapport de cette époque sur Poitiers…

Voici l’angle étroit du bâtiment entre les rues Henri Oudin et de l’Éperon. J’étais très intriguée par ce style un peu trop monumental pour un immeuble de rapport de cette époque sur Poitiers… Regardez en haut le soin apporté au bâtiment, pas de grand décor, mais une mise en oeuvre et des ferronneries soignées.

Regardez en haut le soin apporté au bâtiment, pas de grand décor, mais une mise en oeuvre et des ferronneries soignées. Sur une autre carte postale est portée une mention publicitaire, » Grande maison de blanc, P. Régeard fils, toiles trousseaux, layettes, corsets, bonneterie, le plus important rayon de lainages noirs de la région « . Il semble que le magasin se trouvait au rez-de-chaussée et peut-être à l’entresol. Devant l’entrée monumentale, il n’y a pas encore l’horrible immeuble qui était la librairie laïque quand je suis arrivée à Poitiers en 1992 (on l’aperçois sur la première photographie, au second plan). Il existe d’autres vues, dont une avec un tramway au niveau de la foule que l’on voit ici massée (regardez bien vers la gauche, le tramway vient de partir sur cette vue), de ce même immeuble, j’en ai repéré dans des boutiques en ligne.

Sur une autre carte postale est portée une mention publicitaire, » Grande maison de blanc, P. Régeard fils, toiles trousseaux, layettes, corsets, bonneterie, le plus important rayon de lainages noirs de la région « . Il semble que le magasin se trouvait au rez-de-chaussée et peut-être à l’entresol. Devant l’entrée monumentale, il n’y a pas encore l’horrible immeuble qui était la librairie laïque quand je suis arrivée à Poitiers en 1992 (on l’aperçois sur la première photographie, au second plan). Il existe d’autres vues, dont une avec un tramway au niveau de la foule que l’on voit ici massée (regardez bien vers la gauche, le tramway vient de partir sur cette vue), de ce même immeuble, j’en ai repéré dans des boutiques en ligne. Il me reste une question, quand la banque de France a-t-elle investi cet immeuble et la maison de ville devant ? Impossible de trouver la réponse, les recherches sur banque de France aboutissent immanquablement à des sites sur le surendettement… Alors, si quelqu’un a la réponse… merci de m’en faire part. Dès le déménagement de la

Il me reste une question, quand la banque de France a-t-elle investi cet immeuble et la maison de ville devant ? Impossible de trouver la réponse, les recherches sur banque de France aboutissent immanquablement à des sites sur le surendettement… Alors, si quelqu’un a la réponse… merci de m’en faire part. Dès le déménagement de la  Le

Le  Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle.

Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle. Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce

Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce  Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle.

Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle. C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan.

C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan. Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à

Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à  Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse…

Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse… … manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle…

… manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle… Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.