La plupart des élus de Poitou-Charentes ne veulent pas du Plouc (PoitouLimOUsinCentre) ou de la Police (POitou LImousin CEntre). L’assemblée nationale propose maintenant des réunions Aquitaine-Limousin et Centre-Poitou-Charentes, mais les élus de Charente et Charente-Maritime de tous bords politiques exigent l’Aquitaine, c’est plus partagé pour les élus de la Vienne et des Deux-Sèvres. Un peu normal, le sud de la région est en tuile creuse et en zone occitane, le nord en langue d’oil, une bonne partie en tuiles plates, et le Poitou (bas et haut, donc Vienne, Deux-Sèvres et … Vendée) est plus tourné vers le nord. La région sera-t-elle partagée? Bon, après quelques articles sur Limoges, et toute la série sur Tours et Poitiers, ne sachant pas où nous irons dans quelques mois/années, je vous propose un article sur… Bordeaux! Avec des photographies prises en janvier 2013, quand j’étais allée voir les expositions sur Les désastres de la guerre de Francisco de Goya et Au temps des Gaulois. Direction le musée d’Aquitaine où se tenait cette dernière. Non, on n’entre pas voir les collections d’archéologie (quand même, un petit coup d’œil à la Vénus de Laussel!) ou sur l’histoire de Bordeaux (notamment une salle sur la traite des esclaves ouverte en 2009), on regarde la façade sur le cours Pasteur (en attendant le tram, par exemple…). Désolée pour la qualité de certaines photos, je les avais faites juste pour moi, pas en vue d’un article… Le bâtiment fut d’abord la faculté de lettres, de sciences et de théologie, d’où les thèmes retenus sur ces reliefs. Il fut inauguré en janvier 1886, après cinq ans de travaux sur les plans de l’architecte municipal de Bordeaux, Charles Durand. Je n’ai pas pu chercher de la documentation citée dans l’article de Marion Lagrange et Florent Miane, Le Musée archéologique de la faculté des lettres de Bordeaux (1886) (référence complète en fin d’article), mais vous y trouverez plein de renseignements, plans, etc. Cette partie centrale abritait le musée d’archéologie de la faculté.

La plupart des élus de Poitou-Charentes ne veulent pas du Plouc (PoitouLimOUsinCentre) ou de la Police (POitou LImousin CEntre). L’assemblée nationale propose maintenant des réunions Aquitaine-Limousin et Centre-Poitou-Charentes, mais les élus de Charente et Charente-Maritime de tous bords politiques exigent l’Aquitaine, c’est plus partagé pour les élus de la Vienne et des Deux-Sèvres. Un peu normal, le sud de la région est en tuile creuse et en zone occitane, le nord en langue d’oil, une bonne partie en tuiles plates, et le Poitou (bas et haut, donc Vienne, Deux-Sèvres et … Vendée) est plus tourné vers le nord. La région sera-t-elle partagée? Bon, après quelques articles sur Limoges, et toute la série sur Tours et Poitiers, ne sachant pas où nous irons dans quelques mois/années, je vous propose un article sur… Bordeaux! Avec des photographies prises en janvier 2013, quand j’étais allée voir les expositions sur Les désastres de la guerre de Francisco de Goya et Au temps des Gaulois. Direction le musée d’Aquitaine où se tenait cette dernière. Non, on n’entre pas voir les collections d’archéologie (quand même, un petit coup d’œil à la Vénus de Laussel!) ou sur l’histoire de Bordeaux (notamment une salle sur la traite des esclaves ouverte en 2009), on regarde la façade sur le cours Pasteur (en attendant le tram, par exemple…). Désolée pour la qualité de certaines photos, je les avais faites juste pour moi, pas en vue d’un article… Le bâtiment fut d’abord la faculté de lettres, de sciences et de théologie, d’où les thèmes retenus sur ces reliefs. Il fut inauguré en janvier 1886, après cinq ans de travaux sur les plans de l’architecte municipal de Bordeaux, Charles Durand. Je n’ai pas pu chercher de la documentation citée dans l’article de Marion Lagrange et Florent Miane, Le Musée archéologique de la faculté des lettres de Bordeaux (1886) (référence complète en fin d’article), mais vous y trouverez plein de renseignements, plans, etc. Cette partie centrale abritait le musée d’archéologie de la faculté.

Le relief de gauche, une ribambelle (procession, si vous préférez) d’hommes se dirige vers le relief central. Il s’agit des « progrès de la science »!

Le relief de gauche, une ribambelle (procession, si vous préférez) d’hommes se dirige vers le relief central. Il s’agit des « progrès de la science »!

Il est signé « E. Prévot », pour Edmond Prévot (Bordeaux, 1838 – Bordeaux, 1892), le musée des Beau-Arts conserve quelques-unes de ses œuvres, il a également réalisé deux allégories du palais Rohan, toujours à Bordeaux.

Il est signé « E. Prévot », pour Edmond Prévot (Bordeaux, 1838 – Bordeaux, 1892), le musée des Beau-Arts conserve quelques-unes de ses œuvres, il a également réalisé deux allégories du palais Rohan, toujours à Bordeaux.

Sur la partie gauche, l’homme à gauche est vêtu d’un costume, les autres de toges. On devrait y reconnaître Lavoisier, Ptolémée et Galilée.

Sur la partie gauche, l’homme à gauche est vêtu d’un costume, les autres de toges. On devrait y reconnaître Lavoisier, Ptolémée et Galilée.

Dans la partie droite, d’autres hommes célèbres… il me faudrait approfondir la question pour les identifier un par un, les coiffures et les attributs devraient aider avec un peu de patience.

Dans la partie droite, d’autres hommes célèbres… il me faudrait approfondir la question pour les identifier un par un, les coiffures et les attributs devraient aider avec un peu de patience.

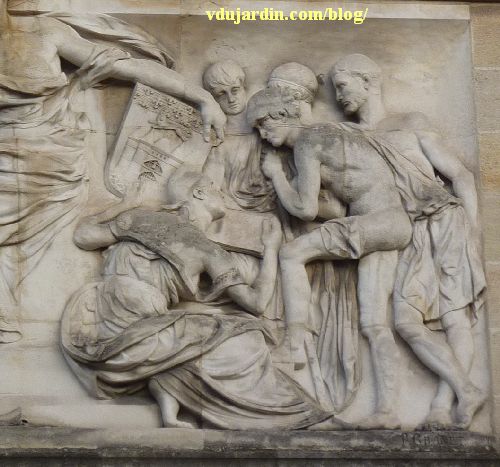

Le relief central est dominé par l’allégorie centrale dont la tête déborde du cadre.

Le relief central est dominé par l’allégorie centrale dont la tête déborde du cadre.

Il porte la signature « P. Granet », pour Pierre Granet (Villeneuve-d’Ornon, 1843 – Neuilly-sur-Seine, 1910)

Il porte la signature « P. Granet », pour Pierre Granet (Villeneuve-d’Ornon, 1843 – Neuilly-sur-Seine, 1910)

La femme centrale centrale est assise et vêtue à l’Antique, portant une palme et coiffée d’une couronne. Certains disent qu’il s’agit d’Athéna, déesse notamment de l’intelligence. Mais elle ne porte pas les symboles d’Athéna (l’égide, par exemple). Avec sa petite couronne et les armoiries de la ville de Bordeaux qu’elle soutient de la main gauche, j’y verrai bien une allégorie de la ville de Bordeaux. Pierre Paris, cheville ouvrière du musée, ayant été directeur de l’école française d’Athènes, le sculpteur a peut-être joué sur l’ambiguïté avec une Athéna qui possède les attributs d’une allégorie de ville!

La femme centrale centrale est assise et vêtue à l’Antique, portant une palme et coiffée d’une couronne. Certains disent qu’il s’agit d’Athéna, déesse notamment de l’intelligence. Mais elle ne porte pas les symboles d’Athéna (l’égide, par exemple). Avec sa petite couronne et les armoiries de la ville de Bordeaux qu’elle soutient de la main gauche, j’y verrai bien une allégorie de la ville de Bordeaux. Pierre Paris, cheville ouvrière du musée, ayant été directeur de l’école française d’Athènes, le sculpteur a peut-être joué sur l’ambiguïté avec une Athéna qui possède les attributs d’une allégorie de ville!

Les personnages à gauche se pressent vers elle, de l’enfant (nu) à l’adulte (barbu) en passant par des jeunes gens (glabres), autour d’une colonne cannelée.

Les personnages à gauche se pressent vers elle, de l’enfant (nu) à l’adulte (barbu) en passant par des jeunes gens (glabres), autour d’une colonne cannelée.

A droite, je verrai plutôt Athéna ici, dans cette femme accroupie qui porte un casque et tient une tablette, autour de laquelle se pressent trois jeunes gens glabres et un homme barbu peut-être un peu plus âgé.

A droite, je verrai plutôt Athéna ici, dans cette femme accroupie qui porte un casque et tient une tablette, autour de laquelle se pressent trois jeunes gens glabres et un homme barbu peut-être un peu plus âgé.

Je n’avais pas pris bien en face le relief de droite, désolée pour la déformation du relief… On y voit à nouveau une procession masculine qui se dirige vers le relief central. Il s’agit des progrès des lettres (y compris la philosophie et la théologie).

Je n’avais pas pris bien en face le relief de droite, désolée pour la déformation du relief… On y voit à nouveau une procession masculine qui se dirige vers le relief central. Il s’agit des progrès des lettres (y compris la philosophie et la théologie).

Il porte la signature « Coëffard », pour Louis (André) de Coëffard de Mazerolles (Arveyres, 1818 – Bordeaux (?), 1887).

Il porte la signature « Coëffard », pour Louis (André) de Coëffard de Mazerolles (Arveyres, 1818 – Bordeaux (?), 1887).

Sur la partie gauche se trouve un sphinx (archéologie), un personnage qui tient une grande lyre et un petit masque (la tragédie antique), Moïse, juste devant le sphinx, tient les tables de la loi avec un texte en hébreu

Sur la partie gauche se trouve un sphinx (archéologie), un personnage qui tient une grande lyre et un petit masque (la tragédie antique), Moïse, juste devant le sphinx, tient les tables de la loi avec un texte en hébreu

Dans la partie droite se trouve, à l’extrémité droite, la seule femme de ce relief, vêtue d’un long manteau et la tête couverte d’un voile. Avec un peu d’effort, il devrait être possible de retrouver dans cette procession des lettres Homère, Horace, Eschyle et Dante…

Dans la partie droite se trouve, à l’extrémité droite, la seule femme de ce relief, vêtue d’un long manteau et la tête couverte d’un voile. Avec un peu d’effort, il devrait être possible de retrouver dans cette procession des lettres Homère, Horace, Eschyle et Dante…

Pour aller plus loin: voir l’article de Marion Lagrange et Florent Miane, Le Musée archéologique de la faculté des lettres de Bordeaux (1886). L’institutionnalisation des collections pédagogiques et scientifiques, In Situ, n°17, décembre 2011.

Photographies de janvier 2013.

Un album trouvé parmi les nouvelles acquisitions de la

Un album trouvé parmi les nouvelles acquisitions de la

Voici les derniers jours pour voir l’exposition sur les Désastres de la guerre de Francisco de Goya (Fuendetodos, près de

Voici les derniers jours pour voir l’exposition sur les Désastres de la guerre de Francisco de Goya (Fuendetodos, près de Il y a une quinzaine de jours, lors d’un grand week-end à Bordeaux, j’ai pu voir l’exposition « Au temps des Gaulois. L’Aquitaine avant César », qui se tient au

Il y a une quinzaine de jours, lors d’un grand week-end à Bordeaux, j’ai pu voir l’exposition « Au temps des Gaulois. L’Aquitaine avant César », qui se tient au

Un album trouvé au hasard dans les bacs de la

Un album trouvé au hasard dans les bacs de la  Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par  Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

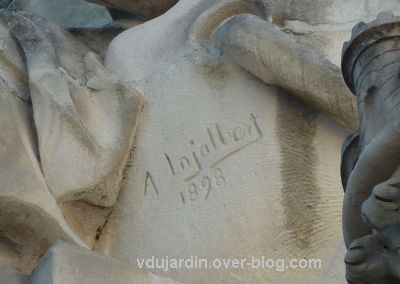

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

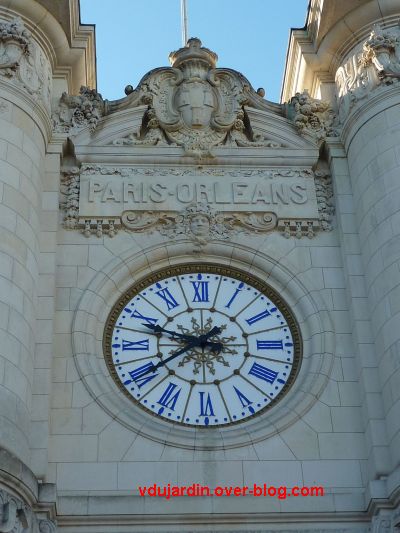

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Avec ce livre, j’atteins 1,3% des livres lus dans le cadre du challenge du 1 % rentrée littéraire 2009, organisé par la

Avec ce livre, j’atteins 1,3% des livres lus dans le cadre du challenge du 1 % rentrée littéraire 2009, organisé par la