Dans l’angle inférieur du sixième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers (13e siècle), un motif emmêlé fait penser à de peu ragoûtants intestins, à moins que ce ne soit de la cervelle? Ce tas informe (des flots?) semble gardé par un chat tourné vers la gauche, alors que sur le bord gauche de l’écoinçon, un animal qui semble bien être une belette (certains auteurs ont parlé d’un rat) se faufile en direction de cette masse. Admirez la queue des deux animaux qui s’étire chacune d’un côté de l’écoinçon, l’artiste a vraiment tiré le meilleur parti de cette contrainte de forme…

Dans l’angle inférieur du sixième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers (13e siècle), un motif emmêlé fait penser à de peu ragoûtants intestins, à moins que ce ne soit de la cervelle? Ce tas informe (des flots?) semble gardé par un chat tourné vers la gauche, alors que sur le bord gauche de l’écoinçon, un animal qui semble bien être une belette (certains auteurs ont parlé d’un rat) se faufile en direction de cette masse. Admirez la queue des deux animaux qui s’étire chacune d’un côté de l’écoinçon, l’artiste a vraiment tiré le meilleur parti de cette contrainte de forme…

Les écoinçons des dorsaux des stalles nord, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’ouest (à gauche quand on les regarde), je vous les montrerai tous un jour ou l’autre :

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes écoinçon 2 : un coq

écoinçon 2 : un coq écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes

écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes écoinçon 4 : une chauve-souris

écoinçon 4 : une chauve-souris écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs)

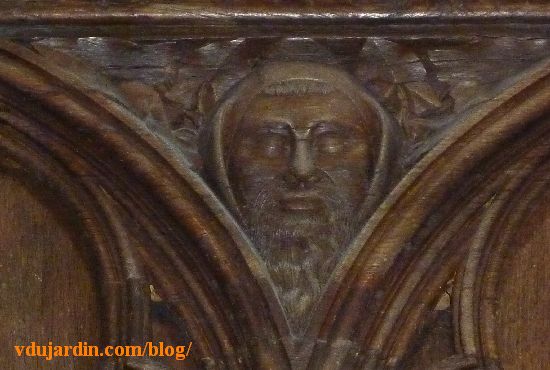

écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs) écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche

écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés

écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés écoinçon 12 : une tête feuillue

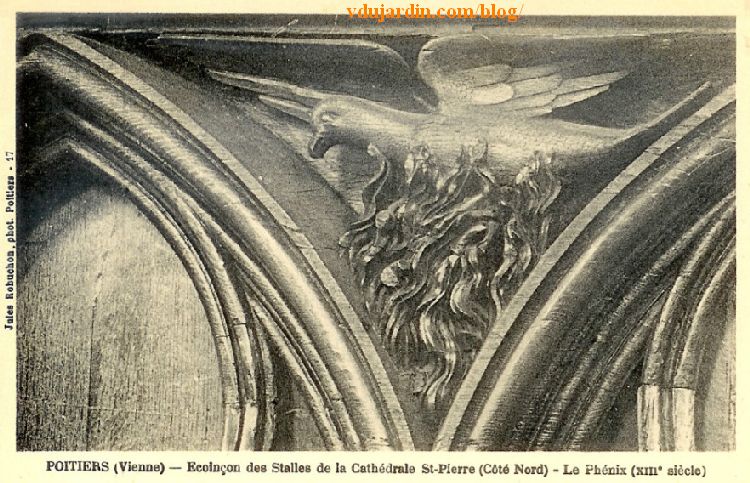

écoinçon 12 : une tête feuillue écoinçon 14 : le phénix dans les flammes

écoinçon 14 : le phénix dans les flammes écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval

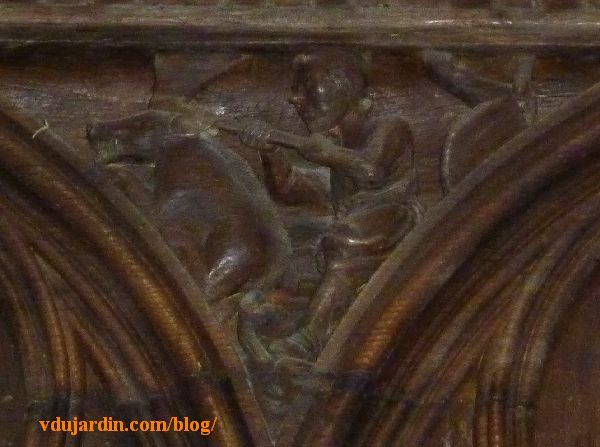

écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval écoinçon 18 : un centaure sagittaire

écoinçon 18 : un centaure sagittaire écoinçon 20 : deux étranges dragons

écoinçon 20 : deux étranges dragons

Les écoinçons des dorsaux des stalles sud, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’est (à gauche quand on les regarde)

- écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes, comme sur la rangée nord

écoinçon 2 : un lion mange un dragon

écoinçon 2 : un lion mange un dragon- écoinçon 4 : deux avants-corps de chien

- écoinçon 6 : deux lutteurs

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon écoinçon 10 : un architecte

écoinçon 10 : un architecte écoinçon 12 : l’avarice

écoinçon 12 : l’avarice écoinçon 14 : l’orgueil

écoinçon 14 : l’orgueil écoinçon 16 : la gourmandise

écoinçon 16 : la gourmandise- écoinçon 18 : un basilic ou un cocatrix

- écoinçon 20 : un homme assis et un animal fantastique

Pour aller plus loin :

-

un schéma de stalles et un vocabulaire normalisé de description des stalles en français et en anglais, ont été établis par l’université Paris 4-Sorbonne (mais il manque les écoinçons…).

-

Un article ancien, mais intéressant : Amédée Boinet (1913) – Les stalles de la cathédrale de Poitiers, Compte-rendu du LXXVIIIe Congrès archéologique de France tenu en 1912 à Angoulême, 1913, p. 325-338. Consultable dans la bibliothèque numérique / Gallica de Bibliothèque nationale de France par ce lien

-

un beau livre récent avec quelques éléments sur les stalles : Collectif (Claude Andrault-Schmitt, Christian Barbier, Yves Blomme, Jean-Pierre Blin, Bernard Brochard, Marie-Thérèse Camus, Robert Favreau, François Jeanneau, Françoise Perrot, Yves-Jean Riou, Albert Rouet, Jean-Pierre Roussel), La cathédrale de Poitiers, éditions Le Temps qu’il fait, 2007, 176 pages (ISBN : 978-2-86853-415-6).

Et oui, une ville avec des plateaux entaillés par deux rivières, le Clain et son petit affluent, la Boivre, il faut souvent monter et descendre. S’il y a des escaliers, comme ceux

Et oui, une ville avec des plateaux entaillés par deux rivières, le Clain et son petit affluent, la Boivre, il faut souvent monter et descendre. S’il y a des escaliers, comme ceux  .. des arbres en fleur…

.. des arbres en fleur… … et des giroflées, qui rendent les murets de la ville éblouissants depuis quelques jours !

… et des giroflées, qui rendent les murets de la ville éblouissants depuis quelques jours ! L’artiste du 13e siècle l’a représenté dans un très élégant mouvement, formant un arc de cercle de la queue à l’extrémité de son aile droite, en arrière-plan. Son aile gauche butte contre le haut de l’écoinçon. Les flammes recouvrent ses pattes. Quel meilleur symbole pour fêter le retour du printemps ?

L’artiste du 13e siècle l’a représenté dans un très élégant mouvement, formant un arc de cercle de la queue à l’extrémité de son aile droite, en arrière-plan. Son aile gauche butte contre le haut de l’écoinçon. Les flammes recouvrent ses pattes. Quel meilleur symbole pour fêter le retour du printemps ? J’ai été taguée deux fois, une fois il y a quelques semaines déjà par

J’ai été taguée deux fois, une fois il y a quelques semaines déjà par  Je ne vais pas y répondre, ni taguer d’autres personnes, celles qui veulent peuvent se saisir de ces tags… Mais comme leur principe permet de faire des découvertes ou d’aller visiter d’autres blogs, j’ai pris des photographies de boutiques poitevines (dimanche à 12h, c’est Poitiers, sur mon blog, en principe…) en pensant particulièrement à certaines d’entre vous !

Je ne vais pas y répondre, ni taguer d’autres personnes, celles qui veulent peuvent se saisir de ces tags… Mais comme leur principe permet de faire des découvertes ou d’aller visiter d’autres blogs, j’ai pris des photographies de boutiques poitevines (dimanche à 12h, c’est Poitiers, sur mon blog, en principe…) en pensant particulièrement à certaines d’entre vous ! La seconde est une galerie d’art, à la façade pas trop engageante et rarement ouverte, rue Carnot… au 65. Comme elle s’appelle Hilaria (pour le quartier Saint-Hilaire, je pense), je la dédie à…

La seconde est une galerie d’art, à la façade pas trop engageante et rarement ouverte, rue Carnot… au 65. Comme elle s’appelle Hilaria (pour le quartier Saint-Hilaire, je pense), je la dédie à…  Pour cette

Pour cette  Revenons à notre portrait. Il a été sculpté au centre de la sablière de plancher (la poutre porteuse qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, posée sur le même plan que le mur de façade) d’une maison à pan de bois (sans s à pan dans le vocabulaire de service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, mais vous pouvez en mettre un). Ce très beau linteau porte probablement les portraits des deux fondateurs de cette maison.

Revenons à notre portrait. Il a été sculpté au centre de la sablière de plancher (la poutre porteuse qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, posée sur le même plan que le mur de façade) d’une maison à pan de bois (sans s à pan dans le vocabulaire de service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, mais vous pouvez en mettre un). Ce très beau linteau porte probablement les portraits des deux fondateurs de cette maison. Ne soyons pas sectaires, puisque nous souhaitons l’égalité entre les hommes et les femmes, voici le portrait de monsieur, à droite de la poutre et qui est un peu gêné par les câbles, le pauvre…

Ne soyons pas sectaires, puisque nous souhaitons l’égalité entre les hommes et les femmes, voici le portrait de monsieur, à droite de la poutre et qui est un peu gêné par les câbles, le pauvre… Le reste du décor se compose d’animaux fantastiques et de motifs végétaux. Ils vous plaisent ? Je me suis rattrapée de ne pas avoir rédigé d’article sur Poitiers dimanche dernier ?

Le reste du décor se compose d’animaux fantastiques et de motifs végétaux. Ils vous plaisent ? Je me suis rattrapée de ne pas avoir rédigé d’article sur Poitiers dimanche dernier ?

En 1859 est décidée la construction d’une nouvelle préfecture, plus proche de la gare et moins mal-commode d’accès que l’ancien évêché, à côté de la cathédrale… Les projets changent, et ce n’est qu’au milieu des années 1860 que le projet de l’architecte Alphonse Durand, associé à Antoine-Gaëtan Guérinot, est retenu pour l’hôtel de la préfecture, avec une nouvelle place monumentale et une nouvelle voie de circulation, la rue impériale (actuelle rue Victor-Hugo), au bout de laquelle se dressera le nouvel hôtel-de-ville ainsi qu’on peut le voir sur la première photographie prise depuis la préfecture cet été. Pour la préfecture, vous attendrez un peu, il faut que j’aille prendre des photographies.

En 1859 est décidée la construction d’une nouvelle préfecture, plus proche de la gare et moins mal-commode d’accès que l’ancien évêché, à côté de la cathédrale… Les projets changent, et ce n’est qu’au milieu des années 1860 que le projet de l’architecte Alphonse Durand, associé à Antoine-Gaëtan Guérinot, est retenu pour l’hôtel de la préfecture, avec une nouvelle place monumentale et une nouvelle voie de circulation, la rue impériale (actuelle rue Victor-Hugo), au bout de laquelle se dressera le nouvel hôtel-de-ville ainsi qu’on peut le voir sur la première photographie prise depuis la préfecture cet été. Pour la préfecture, vous attendrez un peu, il faut que j’aille prendre des photographies. Donc je vous montre aujourd’hui l’hôtel de ville, qui abritait le

Donc je vous montre aujourd’hui l’hôtel de ville, qui abritait le  Il y a quelques mois, je vous ai montré les

Il y a quelques mois, je vous ai montré les  Je n’ai pas compté les marches, elles sont fatigantes parce qu’elles ont des hauteurs et des longueurs fort variables…

Je n’ai pas compté les marches, elles sont fatigantes parce qu’elles ont des hauteurs et des longueurs fort variables… En bas, ils partent à peu près en face du pont Achard, et ils rejoignent la rue Saint-Hilaire, pas loin de l’église du même nom (enfin, c’est plutôt l’inverse, la rue a pris le nom de l’ancienne abbaye Saint-Hilaire) où je vous ai montré le

En bas, ils partent à peu près en face du pont Achard, et ils rejoignent la rue Saint-Hilaire, pas loin de l’église du même nom (enfin, c’est plutôt l’inverse, la rue a pris le nom de l’ancienne abbaye Saint-Hilaire) où je vous ai montré le  Après les

Après les  Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un

Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un  Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef).

Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef). Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement.

Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement. Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne…

Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne…