Le dôme de la basilique saint Martin de Tours a été restauré en 2016, dans le cadre de l’année des 1700 ans (supposés) de la naissance de saint Matin.

Le dôme de la basilique saint Martin de Tours a été restauré en 2016, dans le cadre de l’année des 1700 ans (supposés) de la naissance de saint Matin.

En mai 2016, quand je suis allée voir les expositions Robert Capa et la couleur et Bertrand Bellon au château de Tours et 200 ans de tourisme en Touraine à l’hôtel Gouïn, le dôme était sous des échafaudages et la statue de saint Martin déposée (depuis février 2014) dans un atelier de restauration en Dordogne, où il voisinait avec l’archange saint Michel du Mont-Saint-Michel.

En mai 2016, quand je suis allée voir les expositions Robert Capa et la couleur et Bertrand Bellon au château de Tours et 200 ans de tourisme en Touraine à l’hôtel Gouïn, le dôme était sous des échafaudages et la statue de saint Martin déposée (depuis février 2014) dans un atelier de restauration en Dordogne, où il voisinait avec l’archange saint Michel du Mont-Saint-Michel.

Pour la saint Martin (11 novembre), le dôme était débarrassé de ses échafaudages et la statue reposée en grande pompe.

Pour la saint Martin (11 novembre), le dôme était débarrassé de ses échafaudages et la statue reposée en grande pompe.

La ville de Tours aurait voulu la dorer entièrement, mais l’État s’y est opposé, aucune source n’indiquait qu’elle avait été ainsi dorée… la ville avait trouvé un projet de qui le montrait ainsi, mais il n’a sans doute jamais été réalisé (c’est très fréquent dans les projets).

La ville de Tours aurait voulu la dorer entièrement, mais l’État s’y est opposé, aucune source n’indiquait qu’elle avait été ainsi dorée… la ville avait trouvé un projet de qui le montrait ainsi, mais il n’a sans doute jamais été réalisé (c’est très fréquent dans les projets).

Une solution intermédiaire a été trouvée, dorer les attributs liturgiques, le pallium, la couronne, la crosse, le pectoral et l’anneau, ainsi que le bas des manches, de l’étole et de la chasuble et le bout des chaussures, ce qui donne déjà un effet assez « bling-bling ». Cette statue de 4,25 m de haut est une œuvre du sculpteur Jean [Baptiste] Hugues, fondue par Thiébaut frères.

Une solution intermédiaire a été trouvée, dorer les attributs liturgiques, le pallium, la couronne, la crosse, le pectoral et l’anneau, ainsi que le bas des manches, de l’étole et de la chasuble et le bout des chaussures, ce qui donne déjà un effet assez « bling-bling ». Cette statue de 4,25 m de haut est une œuvre du sculpteur Jean [Baptiste] Hugues, fondue par Thiébaut frères.

La statue de saint Martin qui domine la coupole menace de tomber depuis un moment (premier élément de plomb tombé en 2011)… revoir mon article de 2014, la statue de saint Martin menace Tours.

La statue de saint Martin qui domine la coupole menace de tomber depuis un moment (premier élément de plomb tombé en 2011)… revoir mon article de 2014, la statue de saint Martin menace Tours.

Réédition de l’article du 23 janvier 2010

La première basilique (encore un terme à vous expliquer un jour, disons pour simplifier une grande église construite sur un plan hérité de l’Antiquité romaine et qui abrite le tombeau d’un saint ou des reliques importantes dites reliques insignes) fut construite vers 437 par saint Brice, évêque de Tours, à l’emplacement du tombeau du troisième évêque de la ville (de 371 à 397), saint Martin, mais si vous le connaissez, c’est celui qui a partagé son manteau avec un pauvre. Le tombeau était situé en dehors de la ville, comme il était de tradition jusqu’à la fin de l’époque romaine. C’est la même chose à Poitiers pour le tombeau d’Hilaire et la création de l’abbaye de Saint-Hilaire, hors les murs, et aussi pour le tombeau de sainte Radegonde. Vous trouverez ainsi des exemples dans toutes les anciennes cités romaines. Très vite, l’édifice doit être agrandit et l’évêque Perpet consacre en 482 une nouvelle basilique, vite trop petite elle aussi, le tombeau prestigieux (pare que riche de miracles) de saint Martin attirant les foules. En 818, elle devient collégiale avec un très important chapitre de 200 chanoines. L’histoire est ensuite mouvementée, avec des incendies qui endommagent plus ou moins gravement l’édifice en 853 et 903. Une nouvelle basilique est consacrée en 917, et les chanoines fortifient le faubourg qui devient Châteauneuf. Je vous passe ensuite les détails, que vous pourrez retrouver par les liens en bas de ce papier. Convertie en écurie pendant la révolution, mal entretenue, la nef s’écroule en 1797. En 1802, l’église est éventrée par la nouvelle rue des Halles, seuls les deux tours sont conservées :

… la tour Charlemagne …

… la tour Charlemagne …

… et la tour de l’horloge.

… et la tour de l’horloge.

Dans le renouveau catholique du 19e siècle, il était hors de question d’abandonner le si célèbre tombeau de saint Martin. Dès 1822, des projets de reconstruction, ou plutôt d’une construction neuve et plus modeste, sont établis. Il faudra près de 50 ans pour que le projet aboutisse. C’est finalement l’architecte Victor Laloux qui le mène à bien, la crypte avec le tombeau est inaugurée en 1889, et la nouvelle basilique, de style néo-classique, l’année suivante. L’achèvement des travaux donne lieu à une bénédiction en 1902, mais la basilique n’est finalement consacrée qu’en 1925. En raison des contraintes liées aux terrains qui ont pu être achetés et à l’emplacement du tombeau, le chœur de cette nouvelle basilique n’est pas orienté (tourné vers l’est), mais au nord de l’édifice. Comme je suis allée à Tours la semaine suivant la saint Martin (11 novembre), il y avait de nombreux pèlerins en prière dans la basilique et dans la crypte, je n’ai donc pas pris de photographie pour ne pas les déranger.

Dans le renouveau catholique du 19e siècle, il était hors de question d’abandonner le si célèbre tombeau de saint Martin. Dès 1822, des projets de reconstruction, ou plutôt d’une construction neuve et plus modeste, sont établis. Il faudra près de 50 ans pour que le projet aboutisse. C’est finalement l’architecte Victor Laloux qui le mène à bien, la crypte avec le tombeau est inaugurée en 1889, et la nouvelle basilique, de style néo-classique, l’année suivante. L’achèvement des travaux donne lieu à une bénédiction en 1902, mais la basilique n’est finalement consacrée qu’en 1925. En raison des contraintes liées aux terrains qui ont pu être achetés et à l’emplacement du tombeau, le chœur de cette nouvelle basilique n’est pas orienté (tourné vers l’est), mais au nord de l’édifice. Comme je suis allée à Tours la semaine suivant la saint Martin (11 novembre), il y avait de nombreux pèlerins en prière dans la basilique et dans la crypte, je n’ai donc pas pris de photographie pour ne pas les déranger.

Ici et là, des vestiges de l’ancienne basilique restent visibles ou perceptibles [voir en débit d’article une photographie similaire de novembre 2016, avec les dorures].

Ici et là, des vestiges de l’ancienne basilique restent visibles ou perceptibles [voir en débit d’article une photographie similaire de novembre 2016, avec les dorures].

En sortant de la basilique, empruntez la rue Rapin et admirez les maisons canoniales (maisons des chanoines), du 15e siècle pour certaines. Allez jusqu’au musée Saint-Martin.

En saison (j’y suis passée le dernier jour d’ouverture pour 2009), juste à côté, dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, construite au 13e siècle à l’emplacement supposé d’un baptistère fondé par Grégoire de Tours, vous pouvez visiter le musée municipal Saint-Martin, inauguré en 1990. Dans un espace dense, très serré, vous pourrez découvrir la vie de saint Martin, le culte qui lui est rendu, mais surtout admirer quelques vestiges des fresques de l’ancienne église détruite, et une copie du chapiteau avec Daniel dans la fosse aux lions si difficile à voir en vrai.

En saison (j’y suis passée le dernier jour d’ouverture pour 2009), juste à côté, dans l’ancienne chapelle Saint-Jean, construite au 13e siècle à l’emplacement supposé d’un baptistère fondé par Grégoire de Tours, vous pouvez visiter le musée municipal Saint-Martin, inauguré en 1990. Dans un espace dense, très serré, vous pourrez découvrir la vie de saint Martin, le culte qui lui est rendu, mais surtout admirer quelques vestiges des fresques de l’ancienne église détruite, et une copie du chapiteau avec Daniel dans la fosse aux lions si difficile à voir en vrai.

Daniel dans la fosse aux lions est un grand thème traité par les artistes de l’époque romane, je vous en ai montré plusieurs représentations à Poitiers, vous trouverez sur ce précédent article des liens utiles sur ce thème. Ici, il est plus ou moins visible sur le vestige de la tour dite tour Charlemagne. Il se trouve sur la colonne supportant la tribune du pavillon nord.

Daniel dans la fosse aux lions est un grand thème traité par les artistes de l’époque romane, je vous en ai montré plusieurs représentations à Poitiers, vous trouverez sur ce précédent article des liens utiles sur ce thème. Ici, il est plus ou moins visible sur le vestige de la tour dite tour Charlemagne. Il se trouve sur la colonne supportant la tribune du pavillon nord.

Mais il est largement caché par la végétation pour la face où on devrait le voir le mieux…

Mais il est largement caché par la végétation pour la face où on devrait le voir le mieux…

Si vous voulez mieux le voir, il vaut mieux aller sur le trottoir opposé de la rue des halles et vous munir de vos jumelles… car bien sûr, vous avez toujours une paire de jumelles quand vous allez visiter des édifices romans (ou autres). Je blague, mais c’est bien pratique de les avoir toujours à portée de main, le décor est parfois caché bien haut… ou bien loin.

Si vous voulez mieux le voir, il vaut mieux aller sur le trottoir opposé de la rue des halles et vous munir de vos jumelles… car bien sûr, vous avez toujours une paire de jumelles quand vous allez visiter des édifices romans (ou autres). Je blague, mais c’est bien pratique de les avoir toujours à portée de main, le décor est parfois caché bien haut… ou bien loin.

En novembre 2016, la végétation a été enlevée, mais la tour n’est toujours pas restaurée.

En novembre 2016, la végétation a été enlevée, mais la tour n’est toujours pas restaurée.

Pour aller plus loin : mes collègues du service de l’inventaire de la région Centre ont numérisé et mis à la disposition de chacun les dossiers sur l’ancienne basilique (ne pas rater l’abondante iconographie ancienne).

Je pensais vous avoir déjà montré la statue de

Je pensais vous avoir déjà montré la statue de  Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

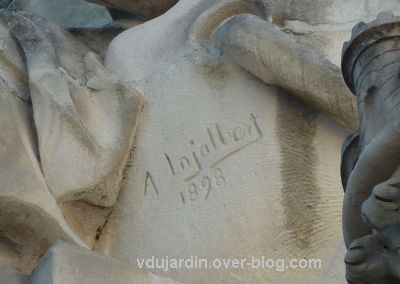

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

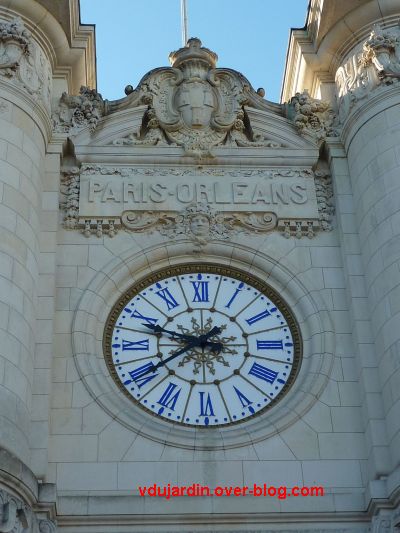

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près… Je vous invite à relire mon article sur la

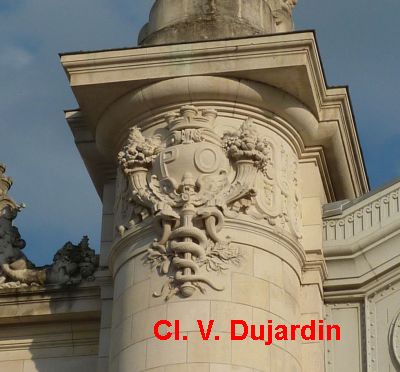

Je vous invite à relire mon article sur la  Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,  Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds. Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre… Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de  De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail…. et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc… La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de

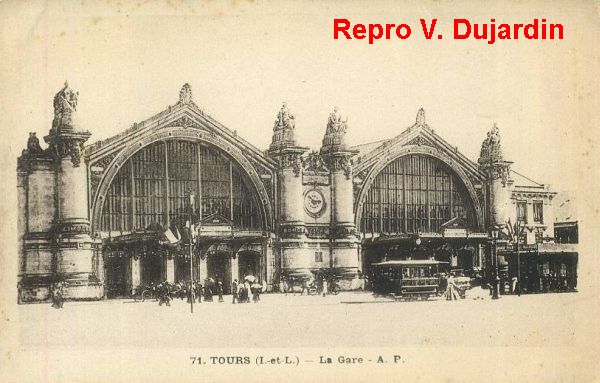

La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de  Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau  Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’

Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’ …et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas…

…et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas… À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou.

À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou. À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées.

À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes).

Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes). La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées.

La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées. Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les

Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les  À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force.

À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force. À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence.

À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo. À l’occasion de mon

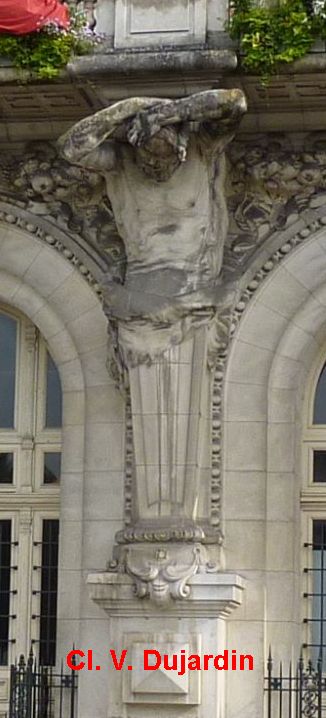

À l’occasion de mon  L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par

L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par  Voici le premier à gauche…

Voici le premier à gauche… … le suivant…

… le suivant… … le troisième…

… le troisième… … et celui le plus à droite.

… et celui le plus à droite. Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète

Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète