Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur ce site.

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur ce site.

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du maréchal Joffre à Paris). Je n’ai pas trouvé la signature des architectes, Jean Béraud (Talmont-Saint-Hilaire, 1882-1954) et Charles François Bunel (Étampes, 1848 – 1926), architecte départemental de la Charente-Maritime. Jean Béraud et Joachim Costa, avec le même fondeur Alexis Rudier, ont réalisé un monument aux morts assez similaire (mais la canne est dans la main droite au lieu de la main gauche du soldat) pour Pézenas, dans l’Hérault. Une autre variante de ce soladat se trouve dans la ville natale de Joachim Costa, Lézignan-Corbières, dans l’Aude.

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du maréchal Joffre à Paris). Je n’ai pas trouvé la signature des architectes, Jean Béraud (Talmont-Saint-Hilaire, 1882-1954) et Charles François Bunel (Étampes, 1848 – 1926), architecte départemental de la Charente-Maritime. Jean Béraud et Joachim Costa, avec le même fondeur Alexis Rudier, ont réalisé un monument aux morts assez similaire (mais la canne est dans la main droite au lieu de la main gauche du soldat) pour Pézenas, dans l’Hérault. Une autre variante de ce soladat se trouve dans la ville natale de Joachim Costa, Lézignan-Corbières, dans l’Aude.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Toutes ces photographies datent du 25 juin 2011.

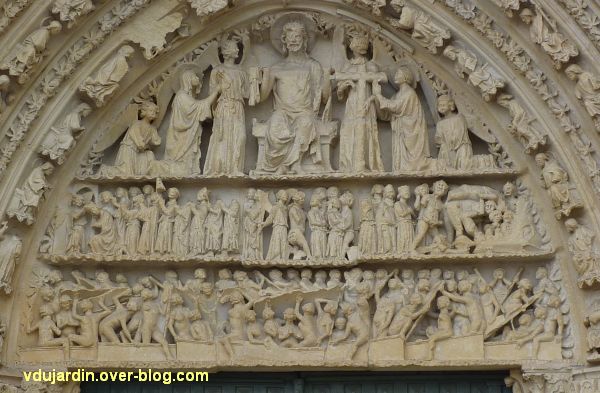

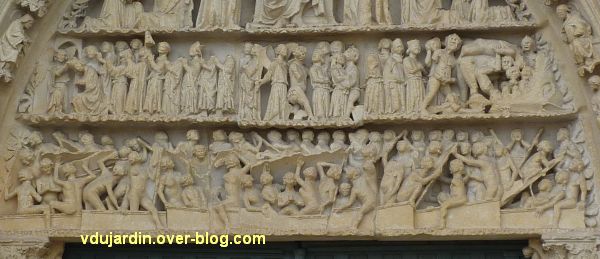

Dans le registre inférieur, les morts, représentés nus et asexués, comme à Bourges (alors qu’ils sont habillés à Paris et à Strasbourg).

Dans le registre inférieur, les morts, représentés nus et asexués, comme à Bourges (alors qu’ils sont habillés à Paris et à Strasbourg). Je vous les montre tous, depuis la gauche vers la droite…

Je vous les montre tous, depuis la gauche vers la droite… Vous avez vu, les morts se lèvent, repoussent les couvercles, certains restent dans le cercueil, d’autres en sortent les jambes…Il sont plusieurs par cercueil, ou plutôt par sarcophage, il semble plutôt s’agir ici de cuve monolithe (d’une seule pièce) en pierre, alors que dans les fouilles des cimetières de cette époque, on trouve plutôt des coffres en pierre composés de plusieurs pierres ou des inhumation en pleine terre (dans les linceuls dont on peut retrouver les épingles) ou dans des cercueils en bois (disparus mais dont il reste les clous).

Vous avez vu, les morts se lèvent, repoussent les couvercles, certains restent dans le cercueil, d’autres en sortent les jambes…Il sont plusieurs par cercueil, ou plutôt par sarcophage, il semble plutôt s’agir ici de cuve monolithe (d’une seule pièce) en pierre, alors que dans les fouilles des cimetières de cette époque, on trouve plutôt des coffres en pierre composés de plusieurs pierres ou des inhumation en pleine terre (dans les linceuls dont on peut retrouver les épingles) ou dans des cercueils en bois (disparus mais dont il reste les clous). Il y en a même un qui semble inquiet et se bouche les oreilles, vous le voyez coincé entre deux couvercles? D’autres prient, vous en voyez sur chaque photographie ou ici tout à droite.

Il y en a même un qui semble inquiet et se bouche les oreilles, vous le voyez coincé entre deux couvercles? D’autres prient, vous en voyez sur chaque photographie ou ici tout à droite. Dans le registre central, les morts ont retrouvé leur vêtements, les femmes leur voile… Seul un archange (Michel) se trouve au milieu de la scène et dirige les uns et les autres soit vers sa droite (la gauche quand on regarde) et le paradis soit vers sa gauche et l’enfer. Mais contrairement à d’autres représentations de la même époque, il n’y a pas ici la balance de la pesée des âmes. Il tient juste une épée (de feu) dans la main droite.

Dans le registre central, les morts ont retrouvé leur vêtements, les femmes leur voile… Seul un archange (Michel) se trouve au milieu de la scène et dirige les uns et les autres soit vers sa droite (la gauche quand on regarde) et le paradis soit vers sa gauche et l’enfer. Mais contrairement à d’autres représentations de la même époque, il n’y a pas ici la balance de la pesée des âmes. Il tient juste une épée (de feu) dans la main droite. Des diables à la tête simiesque et dénudés accueillent les pécheurs en enfer.Celui que l’on voit sur la gauche de cette image semble forniquer avec l’une des pécheresses.

Des diables à la tête simiesque et dénudés accueillent les pécheurs en enfer.Celui que l’on voit sur la gauche de cette image semble forniquer avec l’une des pécheresses. Et jusqu’au dernier, au centre de cette photograhie, qui porte un damné sur son dos avant de le lâcher dans la gueule d’un monstre symbolisant cet enfer.

Et jusqu’au dernier, au centre de cette photograhie, qui porte un damné sur son dos avant de le lâcher dans la gueule d’un monstre symbolisant cet enfer.

Les élus, souriants, sont quant à eux emmenés vers la porte un paradis…La chose cylindrique qui dépasse du faux linteau (la séparation horizontale entre les registres), entre deux têtes, est en fait le pavillon de la trompe de l’ange agenouillé au-dessus. Les trompettes de l’Apocalypse ne sont pas loin de cette scène, c’est assez logique…

Les élus, souriants, sont quant à eux emmenés vers la porte un paradis…La chose cylindrique qui dépasse du faux linteau (la séparation horizontale entre les registres), entre deux têtes, est en fait le pavillon de la trompe de l’ange agenouillé au-dessus. Les trompettes de l’Apocalypse ne sont pas loin de cette scène, c’est assez logique…

Sur cette carte postale ancienne, la façade côté ville du donjon de Niort est en partie cachée par un grand magasin, au bonheur du peuple. Il est encadré par la préfecture et les

Sur cette carte postale ancienne, la façade côté ville du donjon de Niort est en partie cachée par un grand magasin, au bonheur du peuple. Il est encadré par la préfecture et les  Le donjon est aujourd’hui en plein centre-ville, au bord de la Sèvre Niortaise, ici sa face orientale vue depuis l’autre rive.

Le donjon est aujourd’hui en plein centre-ville, au bord de la Sèvre Niortaise, ici sa face orientale vue depuis l’autre rive. Chaque tour carrée est flanquée aux angles de tourelles.

Chaque tour carrée est flanquée aux angles de tourelles. Il est classé parmi les monuments historiques depuis la première liste établie par Prosper Mérimée en 1840.Mais la ville de Niort ne semble pas lui accorder beaucoup d’importance. Les visites guidées n’ont été rétablies régulièrement que depuis le début de l’année 2011…Un aménagement des abords est en cours, affaire à suivre dans les prochains mois.

Il est classé parmi les monuments historiques depuis la première liste établie par Prosper Mérimée en 1840.Mais la ville de Niort ne semble pas lui accorder beaucoup d’importance. Les visites guidées n’ont été rétablies régulièrement que depuis le début de l’année 2011…Un aménagement des abords est en cours, affaire à suivre dans les prochains mois. Marie-Pierre Baudry, Châteaux « romans » en Poitou-Charentes, Xe–XIIe siècles, collection Cahiers du patrimoine, n° 95, Geste éditions, 2011.

Marie-Pierre Baudry, Châteaux « romans » en Poitou-Charentes, Xe–XIIe siècles, collection Cahiers du patrimoine, n° 95, Geste éditions, 2011. Le nouveau thème de la VDB (vie de brodeuse) proposé par

Le nouveau thème de la VDB (vie de brodeuse) proposé par

La reconstruction, financée notamment par les paroissiens et une indemnisation des dommages de guerre, a été confiée aux architectes Lucien et Charles Martineau (dont je vous ai déjà parlé notamment pour la

La reconstruction, financée notamment par les paroissiens et une indemnisation des dommages de guerre, a été confiée aux architectes Lucien et Charles Martineau (dont je vous ai déjà parlé notamment pour la  Le voici de plus près dans l’autre sens…

Le voici de plus près dans l’autre sens… Il est tout simple, avec un portail sans aucune décoration.

Il est tout simple, avec un portail sans aucune décoration. Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le

Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le  Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre…

Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre… Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort…

Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort… On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs…

On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs… Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole.

Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole. Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée.

Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée. Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…

Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…

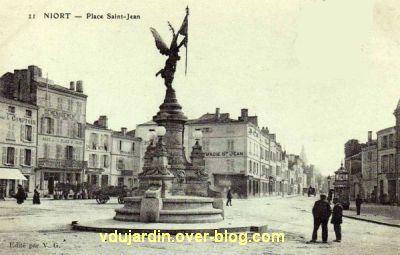

Place Saint-Jean à Niort se trouvait un monument aujourd’hui disparu. Il s’agissait d’une fontaine portant une allégorie de la République présentée au salon des artistes français de 1880 (voir dans le

Place Saint-Jean à Niort se trouvait un monument aujourd’hui disparu. Il s’agissait d’une fontaine portant une allégorie de la République présentée au salon des artistes français de 1880 (voir dans le  Un autre tirage de cette sculpture avait été installé en 1883 sur une place publique de Douai (Nord), ville natale de l’artiste. Il se trouvait place Thiers et a été détruit lors des bombardements de la ville, mais il en reste des cartes postales anciennes…

Un autre tirage de cette sculpture avait été installé en 1883 sur une place publique de Douai (Nord), ville natale de l’artiste. Il se trouvait place Thiers et a été détruit lors des bombardements de la ville, mais il en reste des cartes postales anciennes… Confolens conserve de nombreuses maisons à pan de bois. Le problème, c’est qu’aucune ne porte de décor, mis à part dans de très rares cas de moulures non significatives pour la datation. Comme souvent, de nombreux bois sont remployés d’une construction à l’autre, et même si, comme on va le voir en photographies, il y a des différences dans le mode de construction (avec ou sans décharges en croix de Saint-André, ces pièces de bois croisées qui font la célébrité des maisons à pan de bois, mais il y a aussi des maisons sans ces croix, avec uniquement ou majoritairement des poteaux verticaux. Les rez-de-chaussée ont souvent été très modifiés, mais devaient dans la plupart des cas ici être en pierre. En l’absence de datations par dendrochronologie (étude des cernes des bois), il est impossible de dater ces maisons, qui doivent se répartir entre le 15e et le 18e siècle… Je vous en présente quelques-unes, avec des liens vers les dossiers documentaires réalisés en 2003 lors de l’inventaire du patrimoine culturel de Confolens (plus de précisions en fin d’article).

Confolens conserve de nombreuses maisons à pan de bois. Le problème, c’est qu’aucune ne porte de décor, mis à part dans de très rares cas de moulures non significatives pour la datation. Comme souvent, de nombreux bois sont remployés d’une construction à l’autre, et même si, comme on va le voir en photographies, il y a des différences dans le mode de construction (avec ou sans décharges en croix de Saint-André, ces pièces de bois croisées qui font la célébrité des maisons à pan de bois, mais il y a aussi des maisons sans ces croix, avec uniquement ou majoritairement des poteaux verticaux. Les rez-de-chaussée ont souvent été très modifiés, mais devaient dans la plupart des cas ici être en pierre. En l’absence de datations par dendrochronologie (étude des cernes des bois), il est impossible de dater ces maisons, qui doivent se répartir entre le 15e et le 18e siècle… Je vous en présente quelques-unes, avec des liens vers les dossiers documentaires réalisés en 2003 lors de l’inventaire du patrimoine culturel de Confolens (plus de précisions en fin d’article). La plus connue à Confolens est sans doute celle de ces premières photographies, dite maison du duc d’Epernon, située dans l’étroite rue du Soleil. Selon la tradition orale, sans aucune preuve, c’est dans cette maison que pendant les guerres de Religion, en février 1619, se seraient réunis Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d’Epernon, son fils, archevêque de Toulouse, et 300 gentilshommes qui voulaient faire évader Marie-de-Médicis, retenue prisonnière à Blois. La maison a été partagée en deux et les réparations faites séparément sur chaque lot. Voir le dossier de la

La plus connue à Confolens est sans doute celle de ces premières photographies, dite maison du duc d’Epernon, située dans l’étroite rue du Soleil. Selon la tradition orale, sans aucune preuve, c’est dans cette maison que pendant les guerres de Religion, en février 1619, se seraient réunis Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d’Epernon, son fils, archevêque de Toulouse, et 300 gentilshommes qui voulaient faire évader Marie-de-Médicis, retenue prisonnière à Blois. La maison a été partagée en deux et les réparations faites séparément sur chaque lot. Voir le dossier de la  Juste à côté se trouvent d’autres maisons du même type, mais recouvertes d’un enduit… Les pans de bois n’étaient en général pas fait pour être à l’air libre, et des règlements des 18e et 19e siècles ont imposé dans la plupart des villes de les couvrir d’un enduit si ce n’était pas déjà fait, afin de limiter les risques de propagation des incendies. Les étroites ruelles de séparation entre les maisons (ici appelées andrones) ont également une fonction de coupe-feu. Voir le dossier de la

Juste à côté se trouvent d’autres maisons du même type, mais recouvertes d’un enduit… Les pans de bois n’étaient en général pas fait pour être à l’air libre, et des règlements des 18e et 19e siècles ont imposé dans la plupart des villes de les couvrir d’un enduit si ce n’était pas déjà fait, afin de limiter les risques de propagation des incendies. Les étroites ruelles de séparation entre les maisons (ici appelées andrones) ont également une fonction de coupe-feu. Voir le dossier de la  Le remplissage entre les pans de bois est variable. A Confolens, il s’agit souvent d’un mélange de terre et de végétaux, quasiment jamais de briques (ou alors, il s’agit de reprises de ces remplissages). Exceptionnellement sur cette maison située près de la Fontaine de la Fontorse, un lattis (un ensemble de planchettes longues, minces et étroites) a été fixé par dessus les bois, puis recouvert d’enduit (sa chute partielle permet de voir ce lattis). Voir le dossier de la

Le remplissage entre les pans de bois est variable. A Confolens, il s’agit souvent d’un mélange de terre et de végétaux, quasiment jamais de briques (ou alors, il s’agit de reprises de ces remplissages). Exceptionnellement sur cette maison située près de la Fontaine de la Fontorse, un lattis (un ensemble de planchettes longues, minces et étroites) a été fixé par dessus les bois, puis recouvert d’enduit (sa chute partielle permet de voir ce lattis). Voir le dossier de la  Si vous allez un peu plus loin, rue des Portes-d’Ansac, la quasi totalité des maisons, qui étaient à l’origine un quartier de tanneurs, était construite en pan de bois. Voir le dossier de la

Si vous allez un peu plus loin, rue des Portes-d’Ansac, la quasi totalité des maisons, qui étaient à l’origine un quartier de tanneurs, était construite en pan de bois. Voir le dossier de la  Si vous remontez vers la partie haute de la ville, près du donjon, rue du Vieux-Château, se trouve cette maison où l’on voit bien l’utilisation d’un remplissage en terre, ainsi qu’au centre, une construction en grille (poteaux verticaux sans décharge oblique ou en croix. La plupart des poteaux sont des remplois, on y distingue des encoches d’assemblage dans une mise en œuvre précédente. Cela ne se voit pas trop sur cette photographie, mais elle est complètement déformée, avec des aisseliers (les pièces de bois assemblées qui soutiennent le toit ici très débordant, pour protéger la façade de la pluie) déportés vers la gauche. Vous voyez aussi qu’à Confolens, la quasi totalité de ces maisons présente des encorbellements, avec l’étage plus large que le rez-de-chaussée, ce qui permet de gagner de l’espace, ici dans une mise en œuvre simple, avec des porte-à-faux des solives (les poutres horizontales perpendiculaires à la façade) coincées entre les sablières (les bois porteurs horizontaux parallèles à la façade)… Voir le dossier de la

Si vous remontez vers la partie haute de la ville, près du donjon, rue du Vieux-Château, se trouve cette maison où l’on voit bien l’utilisation d’un remplissage en terre, ainsi qu’au centre, une construction en grille (poteaux verticaux sans décharge oblique ou en croix. La plupart des poteaux sont des remplois, on y distingue des encoches d’assemblage dans une mise en œuvre précédente. Cela ne se voit pas trop sur cette photographie, mais elle est complètement déformée, avec des aisseliers (les pièces de bois assemblées qui soutiennent le toit ici très débordant, pour protéger la façade de la pluie) déportés vers la gauche. Vous voyez aussi qu’à Confolens, la quasi totalité de ces maisons présente des encorbellements, avec l’étage plus large que le rez-de-chaussée, ce qui permet de gagner de l’espace, ici dans une mise en œuvre simple, avec des porte-à-faux des solives (les poutres horizontales perpendiculaires à la façade) coincées entre les sablières (les bois porteurs horizontaux parallèles à la façade)… Voir le dossier de la  Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa

Sa travée centrale (voir ici pour revoir le vocabulaire d’

Sa travée centrale (voir ici pour revoir le vocabulaire d’ La porte est encadrée d’un décor sculpté. Des marguerites sont sculptées sur les montants, avec un décor formant des panneaux moulurés.

La porte est encadrée d’un décor sculpté. Des marguerites sont sculptées sur les montants, avec un décor formant des panneaux moulurés.

Sur la gauche et sur la droite, une profusion de décor végétal avec un oiseau dans la volute la plus vers le centre… ici à gauche…

Sur la gauche et sur la droite, une profusion de décor végétal avec un oiseau dans la volute la plus vers le centre… ici à gauche… … et là à droite.

… et là à droite. Au centre, un petit personnage – genre putti – se tient debout, mains levées, dans un motif ovale qui rappelle fortement la forme en amande des mandorles.

Au centre, un petit personnage – genre putti – se tient debout, mains levées, dans un motif ovale qui rappelle fortement la forme en amande des mandorles. Au premier étage, une porte-fenêtre à imposte semi-circulaire ouvre sur le balcon. Cette imposte est encadrée d’un décor sculpté de motifs végétaux et de grappes de raisin…

Au premier étage, une porte-fenêtre à imposte semi-circulaire ouvre sur le balcon. Cette imposte est encadrée d’un décor sculpté de motifs végétaux et de grappes de raisin… … et sur la clef de l’arc se trouve le visage d’un homme barbu et moustachu, au front ridé, les yeux levés vers le ciel.

… et sur la clef de l’arc se trouve le visage d’un homme barbu et moustachu, au front ridé, les yeux levés vers le ciel. Sous le bandeau qui sépare les deux étages a pris place une frise de fleurs stylisées. Sous l’appui de la fenêtre du deuxième étage est sculpté un panneau avec des entrelacs de tiges et de feuilles, des marguerites et des roses en fleur…

Sous le bandeau qui sépare les deux étages a pris place une frise de fleurs stylisées. Sous l’appui de la fenêtre du deuxième étage est sculpté un panneau avec des entrelacs de tiges et de feuilles, des marguerites et des roses en fleur… Voici un détail de ce décor…

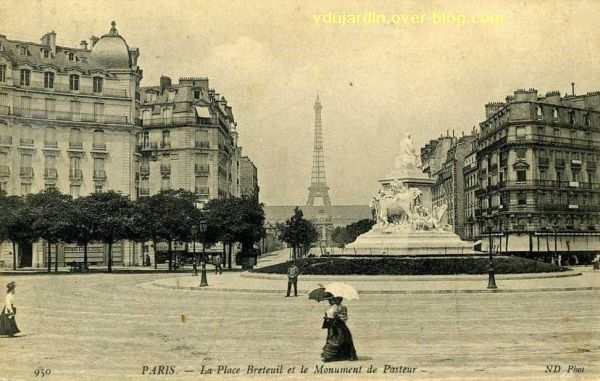

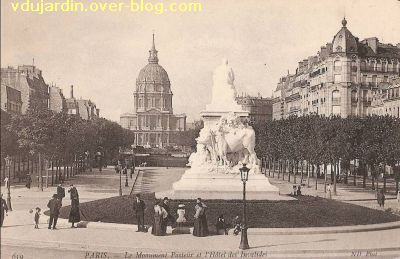

Voici un détail de ce décor… Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au

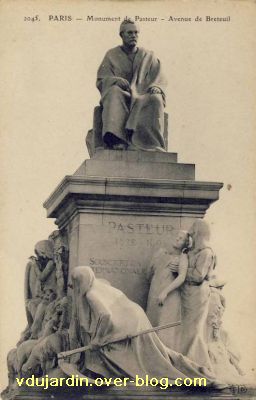

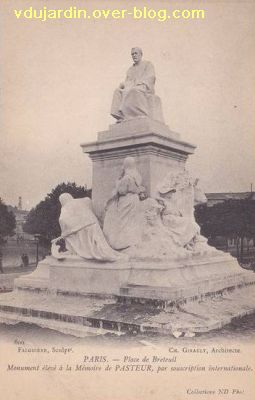

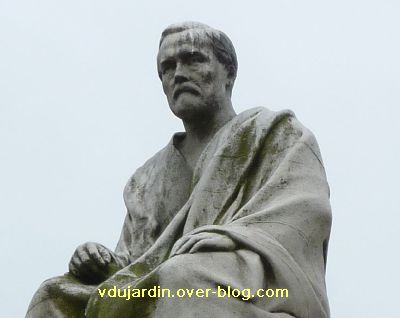

Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au  En haut du monument siège Louis Pasteur.

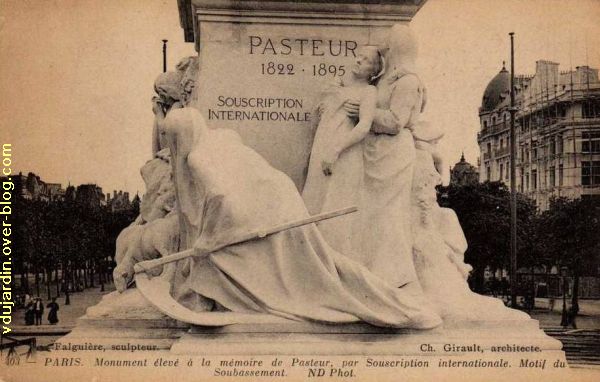

En haut du monument siège Louis Pasteur. En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale.

En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale. Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument).

Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument). Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse.

Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse. Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle…

Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle… … la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil.

… la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil. On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe.

On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe. Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée.

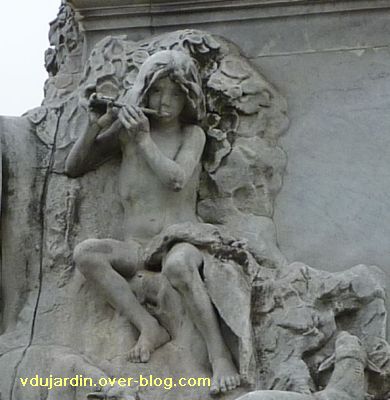

Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée. Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte.

Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte. N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni…

N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni… L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881.

L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881. On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud.

On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud. Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar

Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le

Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le  On termine avec la dernière face, à l’ouest…

On termine avec la dernière face, à l’ouest… Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit…

Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit… Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs?

Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs? Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.