En ces temps frisquets, un peu de soleil de début d’été vous fera du bien… l’article est programmé, mais la neige était annoncée à Poitiers pour la nuit dernière (alors que la mini couche de mardi est toujours là). J’ouvre cet article par un assemblage de quelques vues générales du domaine de Chaumont-sur-Loire, où je vous emmène chaque jeudi après-midi depuis quelques semaines (quand je ne me trompe pas de date de publication…). Je vous rappelle que j’y suis allée avec Jardin zen le vendredi 11 juin 2010. Aujourd’hui, je vous conduis à une Signes de vie, le jardin n° 4, conçu par Flavio Pollano et Maurice Kanah (à retrouver sur leur site).

En ces temps frisquets, un peu de soleil de début d’été vous fera du bien… l’article est programmé, mais la neige était annoncée à Poitiers pour la nuit dernière (alors que la mini couche de mardi est toujours là). J’ouvre cet article par un assemblage de quelques vues générales du domaine de Chaumont-sur-Loire, où je vous emmène chaque jeudi après-midi depuis quelques semaines (quand je ne me trompe pas de date de publication…). Je vous rappelle que j’y suis allée avec Jardin zen le vendredi 11 juin 2010. Aujourd’hui, je vous conduis à une Signes de vie, le jardin n° 4, conçu par Flavio Pollano et Maurice Kanah (à retrouver sur leur site).

Ce n’est pas mon préféré, mais plein de verdure, au milieu du blanc actuel, ça fait du bien, non ? Un plancher au sol, de grands alignements de bambous et plein de plantes variées en périphérie…

Ce n’est pas mon préféré, mais plein de verdure, au milieu du blanc actuel, ça fait du bien, non ? Un plancher au sol, de grands alignements de bambous et plein de plantes variées en périphérie…

Ah, et en cette saison, on a bien du mal à prévoir ces petites rigoles pour collecter et faire circuler l’eau de pluie… Il faut dire qu’ici, la rivière (le Clain) était très basse il y a un mois, mais il a bien monté depuis… dur d’imaginer le retour de la sécheresse dans quelques mois, et pourtant…

Ah, et en cette saison, on a bien du mal à prévoir ces petites rigoles pour collecter et faire circuler l’eau de pluie… Il faut dire qu’ici, la rivière (le Clain) était très basse il y a un mois, mais il a bien monté depuis… dur d’imaginer le retour de la sécheresse dans quelques mois, et pourtant…

Si vous souhaitez déjà faire un tour, je vous conseille d’aller sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire, vous y trouverez toutes les informations pratiques et une description de chaque jardin du concours 2010, sur le thème Jardins corps et âmes.

Pour retrouver les articles de 2010 / Jardins corps et âmes :

- un premier aperçu

- le premier jardin, Métempsycose , conçu par Timothée Blancpain et Philippe Caillaud

- le deuxième jardin, Hommage à Lady Day, Anne Zaragoza, Jasper Springeling, Berno Strootman et Matthijs Willemsen

- le troisième jardin, Ma terre, mater, conçu par Olivier Hostiou, ingénieur paysagiste, Marie Forêt et Laurent Weiss

- le jardin 4, Signes de vie, conçu par Flavio Pollano et Maurice Kanah

- le jardin 4 bis, Le Labyrinthe de la Mémoire, de Anne et Patrick Poirier

- le jardin n° 5, Jardi-nez, conçu par Guylaine Piketty et Sylvie Polo, pas chroniqué

- le jardin n° 6, le carré des simples, une alchimie du corps à l’âme ?, conçu par Jean-Claude Charlet, Anne Ribes, Elaine Jarvis et Cécile Halley des Fontaines.

- le jardin 7, jardin de la terre gaste, conçu par Jean-Pierre et Tangi Le Dantec Le Dantec, avec l’aide de Julien Fleischl

- le jardin 8, Rêverie dans la nature, conçu par Francesca Fornasari et Elisabetta Fermani

- le jardin 9, rêve de Pantagruel, conçu par Carlotta Montefoschi, Niccolo Cau, Elsa Pandozi, Maria Cecilia Villanis Ziani, Nelda Tripicchio et Ricardo Walker Campos

- le jardin 10, Un divan au jardin, conçu par Emeline Escats, Raphaël Beuchot, Fanny Perrot, Camille Picot et Leila Si Moussa

- le jardin 11, Philocephalus Hortus, conçu par François Laborie, Jérôme Fortin, Sibila Jaksic, Alain Cousseran, Philippe Borderieux, Patrick Latour et Alain Weiss

- le jardin 12 a>, Hortithérapie sensorielle, conçu par Stefano Marinaz, Francesca Vacirca et Daniela Tonegatti

- le jardin 13, L’arbre à prières, conçu par le collectif First republik

- le jardin14, Contactez-moi, conçu par Loic Nys, Sébastien Roussel, Cécile Larcher et Sébastien Migné

- le jardin15, Cupidon s’en fout, conçu par Didier Courant, Phillip Robert, Gilles Pujol, Ronan Séné et Yann Bruneau

- le jardin 16, Bon thé bon genre, conçu par PiP Partnership – George Richardson et Jules Arthur –

- le jardin 17, Dix pieds sous terre, conçu par Tony Balmé, Ingrid Saumur, David Fabien, Franck Boulanger et Fabrice Ramalinghom,

- le jardin 18, Le jardin qui chante, conçu par Rosalie Zeile et Amalia Besada

- le jardin 19, jardin de la terre gaste, conçu par Christophe Marchalot et Félicia Fortuna

- le jardin 19bis, Main dans la main, conçu par aroline Bourgeois, Virginie Brana, Marie Carayon, Annabelle Guehria, Nicolas Houdin, Christophe Lemoing, Cécile Mercat, Marcos Sampaio et Marie-France Taudière

- le jardin 20, Le vilain petit jardin de Jean-Michel Vilain, conçu par Arno Denis, Pauline Robiliard et Xavier Coquelet

- le jardin 21, calligrâme, conçu par Hélène Le Merdy, Michaël Ripoche, Jean-Michel Letellier et Miki Nakamura

- le jardin 22, Des racines du corps à la bulle de l’âme, conçu Géraldine Gerin-Bougrain, Caroline Foulonneau et Julie Colin

- le jardin 23, Igloolik ultima, conçu par Julien Lachal, Julie Bernard et Agathe Faure

- le jardin n° 24, Le creux de la main, conçu par Juliette Berny, Fanny Cassat et Renaud Le Creff

- le vallon des brumes

- les oeuvres de Anne et Patrick Poirier

- les oeuvres de Marc Deneyer, Patrick Blanc, Benoît Mangin et Marion Laval-Jeantet

- les oeuvres de François Méchain, Rainer Gross, Erik Borja et Simon Crouzet

- les oeuvres de Bob Verschueren, Karine Bonneval, Marie-Jésus Diaz

- les oeuvres de Marie Denis

- Colorès, de Michel Racine et Béatrice Saurel, qui a été complété depuis l’année dernière.

- et les liens vers les articles des années précédentes

Sur le terre-plein devant le muséum de Toulouse, de l’autre côté du Boulevard, se trouve depuis 2000 Saint-Exupéry sortant d’un globe terrestre et tenant dans sa main une statuette du Petit Prince… Il s’agit d’une œuvre de Madeleine Tezenas du Montcel, dont vous pouvez découvrir ici

Sur le terre-plein devant le muséum de Toulouse, de l’autre côté du Boulevard, se trouve depuis 2000 Saint-Exupéry sortant d’un globe terrestre et tenant dans sa main une statuette du Petit Prince… Il s’agit d’une œuvre de Madeleine Tezenas du Montcel, dont vous pouvez découvrir ici  Mais je trouve ce Petit Prince touchant, et il rappelle à la fois la vie de Saint-Exupéry (mort pour la France en 1944) et tout le message du Petit Prince… Je vous propose de faire le tour de cette sculpture et d’en découvrir quelques détails comme les gravures qui rappellent l’aéropostale… Les photographies datent de fin février 2010.

Mais je trouve ce Petit Prince touchant, et il rappelle à la fois la vie de Saint-Exupéry (mort pour la France en 1944) et tout le message du Petit Prince… Je vous propose de faire le tour de cette sculpture et d’en découvrir quelques détails comme les gravures qui rappellent l’aéropostale… Les photographies datent de fin février 2010.

En ces temps frisquets, un peu de soleil de début d’été vous fera du bien. Encore que, hier, en début d’après-midi, il faisait 15° à Jarnac… et seulement 2°, 150 km plus loin, à Poitiers, brrr! La météo a parlé de choc de masses chaudes et de masses froides (qui expliquent la pagaille parisienne d’hier), la frontière entre les deux, je l’ai franchie hier, c’était impressionnant de voir le thermomètre de la voiture chuter d’1° tous les 10 km, jusqu’à se stabiliser à 2° à 20 km au sud de Poitiers. Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

En ces temps frisquets, un peu de soleil de début d’été vous fera du bien. Encore que, hier, en début d’après-midi, il faisait 15° à Jarnac… et seulement 2°, 150 km plus loin, à Poitiers, brrr! La météo a parlé de choc de masses chaudes et de masses froides (qui expliquent la pagaille parisienne d’hier), la frontière entre les deux, je l’ai franchie hier, c’était impressionnant de voir le thermomètre de la voiture chuter d’1° tous les 10 km, jusqu’à se stabiliser à 2° à 20 km au sud de Poitiers. Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à  Un peu de zénitude au milieu des fleurs, ça fait du bien, n’est ce pas?

Un peu de zénitude au milieu des fleurs, ça fait du bien, n’est ce pas? Même si je ne partage pas trop la philosophie qui sous-tend à la conception de ce jardin, je vous laisse aller voir

Même si je ne partage pas trop la philosophie qui sous-tend à la conception de ce jardin, je vous laisse aller voir  Mais si l’on se laisse porter par le seul jardin, le mélange de fer et de plantes variées est assez réussi…

Mais si l’on se laisse porter par le seul jardin, le mélange de fer et de plantes variées est assez réussi… Un soin particulier a été aussi porté au traitement des sols…

Un soin particulier a été aussi porté au traitement des sols… Regardez ce que cela donne si l’on se glisse sur le côté… C’est l’un des jardins qui bénéficiait d’un éclairage nocturne coloré, mais nous sommes rentrées à Poitiers bien avant la nuit…

Regardez ce que cela donne si l’on se glisse sur le côté… C’est l’un des jardins qui bénéficiait d’un éclairage nocturne coloré, mais nous sommes rentrées à Poitiers bien avant la nuit… Les anciens guichets ont disparu…

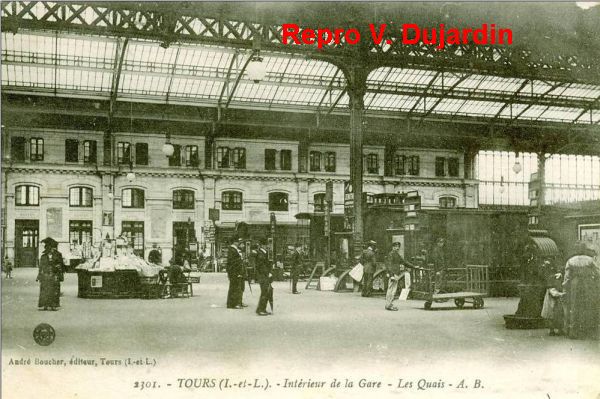

Les anciens guichets ont disparu… … mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique.

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique. Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

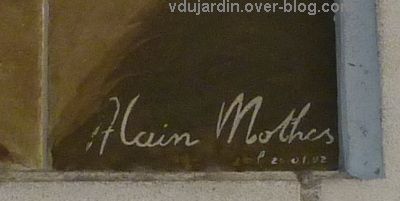

Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale. J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le

J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le  Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le

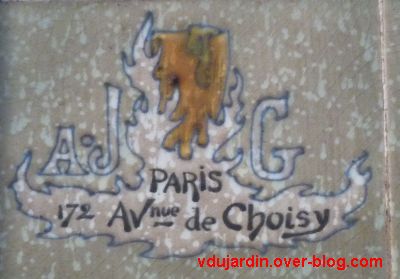

Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le  À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié.

À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié. Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie.

Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie. Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Pour retrouver les articles de 2010 / Jardins corps et âmes :

Pour retrouver les articles de 2010 / Jardins corps et âmes : Je reviendrai plus longuement sur cette église dans les prochaines semaines et prochains mois, mais c’était hier la saint Saturnin, ancien nom attribué aussi à saint Sernin de Toulouse… Il s’agit d’un chef-d’œuvre de l’art roman (avec deux phases importantes, la consécration de l’autel en 1096 par

Je reviendrai plus longuement sur cette église dans les prochaines semaines et prochains mois, mais c’était hier la saint Saturnin, ancien nom attribué aussi à saint Sernin de Toulouse… Il s’agit d’un chef-d’œuvre de l’art roman (avec deux phases importantes, la consécration de l’autel en 1096 par  … la porte Miégeville, à qui je consacrerai plusieurs articles,

… la porte Miégeville, à qui je consacrerai plusieurs articles, le chevet et le clocher si célèbre, vus du sud…

le chevet et le clocher si célèbre, vus du sud… … puis du nord. Bon, un article court de mise en bouche… j’ai juste regardé pour une fois la météo dimanche et entendu que c’était la saint Saturnin lundi, et décidé d’intercaler cet article à la place de celui initialement prévu sur Toulouse…

… puis du nord. Bon, un article court de mise en bouche… j’ai juste regardé pour une fois la météo dimanche et entendu que c’était la saint Saturnin lundi, et décidé d’intercaler cet article à la place de celui initialement prévu sur Toulouse… Au cours de mon

Au cours de mon  Alors qu’il a dû neiger cette nuit (j’ai programmé l’article… pas encore ouvert les volets si vous lisez cette phrase avant 8h)/ edit de 7h30: pas de neige cette nuit à Poitiers), voici un grand bol d’air il y a quinze jours aux Sables-d’Olonne, où j’ai filé après mes

Alors qu’il a dû neiger cette nuit (j’ai programmé l’article… pas encore ouvert les volets si vous lisez cette phrase avant 8h)/ edit de 7h30: pas de neige cette nuit à Poitiers), voici un grand bol d’air il y a quinze jours aux Sables-d’Olonne, où j’ai filé après mes  Côté plage, quelques fous, je vous promets, il ne faisait pas chaud, les giboulées se succédaient, mais il y avait quand même du monde sur le sable un peu avant 17h…

Côté plage, quelques fous, je vous promets, il ne faisait pas chaud, les giboulées se succédaient, mais il y avait quand même du monde sur le sable un peu avant 17h… … et aussi dans l’eau, des surfers classiques, des kitesurfers (malgré l’accident mortel la semaine précédente à Saint-Jean-de-Luz)… Je sais bien qu’avec ces vagues, ça devait être intéressant pour eux…

… et aussi dans l’eau, des surfers classiques, des kitesurfers (malgré l’accident mortel la semaine précédente à Saint-Jean-de-Luz)… Je sais bien qu’avec ces vagues, ça devait être intéressant pour eux… Dimanche matin… La pluie a cessé à 9h, mais la luminosité n’est pas encore tout à fait là, de la plage, les deux phares sont à peine visibles…

Dimanche matin… La pluie a cessé à 9h, mais la luminosité n’est pas encore tout à fait là, de la plage, les deux phares sont à peine visibles… Un petit tour en bateau bus (un peu bruyant et polluant, pas comme les

Un petit tour en bateau bus (un peu bruyant et polluant, pas comme les  Et oui, il y a encore un peu de vent…

Et oui, il y a encore un peu de vent… La mer a rapporté des tas de cochonneries avec la marée…

La mer a rapporté des tas de cochonneries avec la marée… Tandis que sur la plage principale, il y a encore plus de monde que la veille, y compris des planches à voile, des kitesurfs, des surfers…

Tandis que sur la plage principale, il y a encore plus de monde que la veille, y compris des planches à voile, des kitesurfs, des surfers… Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à  Une cloison en osier vivant et des plantes grimpantes comme dominantes dans ce jardin…

Une cloison en osier vivant et des plantes grimpantes comme dominantes dans ce jardin… De l’osier vivant… dans de grands contenants en osier!

De l’osier vivant… dans de grands contenants en osier! … La cloison tressée…

… La cloison tressée… … et puis, une structure intrignate en osier… mort cette fois! On devine quelque chose au centre, à travers la cloison…

… et puis, une structure intrignate en osier… mort cette fois! On devine quelque chose au centre, à travers la cloison… … un très beau sol en galets, une technique qui tend à se perdre, mais j’adore les sols en « cœur de demoiselles » que l’on trouve dans certains maisons anciennes et surtout monastères ou prieurés du Cognaçais (vers Cognac, en Charente) ou ailleurs…

… un très beau sol en galets, une technique qui tend à se perdre, mais j’adore les sols en « cœur de demoiselles » que l’on trouve dans certains maisons anciennes et surtout monastères ou prieurés du Cognaçais (vers Cognac, en Charente) ou ailleurs… Et au centre, une structure en métal de récup qui me rappelle toutes les créations de

Et au centre, une structure en métal de récup qui me rappelle toutes les créations de  Allez, on s’éloigne en apercevant cette structure…

Allez, on s’éloigne en apercevant cette structure… Pas de jardin sans coin de repos , siège ou banc… Mais je trouve celui-ci assez raté, enfin, pas trop en accord avec le reste du jardin… J’aurais bien vu l’un de ces sièges en osier que l’on tresse au fur et à mesure qu’il pousse…

Pas de jardin sans coin de repos , siège ou banc… Mais je trouve celui-ci assez raté, enfin, pas trop en accord avec le reste du jardin… J’aurais bien vu l’un de ces sièges en osier que l’on tresse au fur et à mesure qu’il pousse… Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

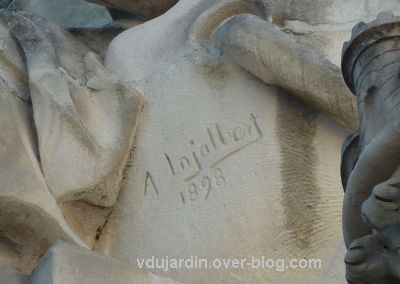

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

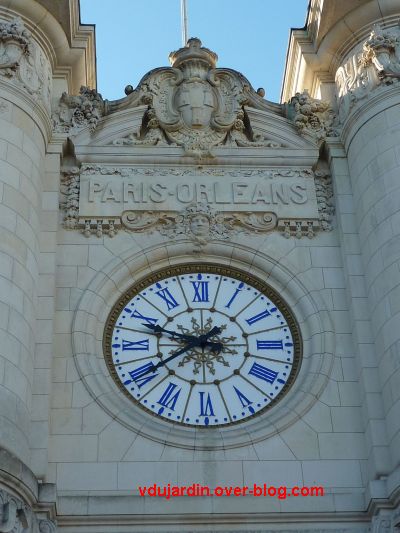

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…