Je vous emmène à nouveau à Amboise, dans l’église Saint-Denis, pour voir la très belle Mise au Tombeau, déménagée dans cette église en 1863, comme la statue voisine, ainsi que le précise la fiche Palissy, puis restaurée en 1975.

Je vous emmène à nouveau à Amboise, dans l’église Saint-Denis, pour voir la très belle Mise au Tombeau, déménagée dans cette église en 1863, comme la statue voisine, ainsi que le précise la fiche Palissy, puis restaurée en 1975.

Juste à droite de la vue générale, vous apercevez la tête d’une femme lisant un livre…

Juste à droite de la vue générale, vous apercevez la tête d’une femme lisant un livre…

Sa fiche Palissy propre l’identifie à sainte Madeleine, statue en pierre du 16e siècle, classée monument historique comme les autres œuvres présentées dans cet article.

Sa fiche Palissy propre l’identifie à sainte Madeleine, statue en pierre du 16e siècle, classée monument historique comme les autres œuvres présentées dans cet article.

La mise au tombeau provient de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Elle a été commandée dans la première moitié du 16e siècle par le surintendant Philibert Babou (né vers 1484 – 1557, surintendant des finances de François Ier de 1524 à 1544, il avait un grand hôtel particulier à Tours). Il aurait fait représenter les membres de la famille Babou de la Bourdaisière pour les personnages de cette Mise au tombeau, traditionnellement les saintes femmes, saint Jean, la Vierge, Joseph d’Arimathie à la tête et Nicodème aux pieds du Christ.

La mise au tombeau provient de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Elle a été commandée dans la première moitié du 16e siècle par le surintendant Philibert Babou (né vers 1484 – 1557, surintendant des finances de François Ier de 1524 à 1544, il avait un grand hôtel particulier à Tours). Il aurait fait représenter les membres de la famille Babou de la Bourdaisière pour les personnages de cette Mise au tombeau, traditionnellement les saintes femmes, saint Jean, la Vierge, Joseph d’Arimathie à la tête et Nicodème aux pieds du Christ.

Une carte postale ancienne précise « œuvre présumée de Léonard de Vinci » (Vinci, 1452 – Amboise, 1519), ce qui est une hypothèse peu probable, l’œuvre étant sans doute réalisée quelques années après la mort de Léonard, à l’apogée de la carrière de Philibert Babou, donc plus vers le milieu du 16e siècle. C’est de toute façon un chef-d’œuvre de la Renaissance.

Une carte postale ancienne précise « œuvre présumée de Léonard de Vinci » (Vinci, 1452 – Amboise, 1519), ce qui est une hypothèse peu probable, l’œuvre étant sans doute réalisée quelques années après la mort de Léonard, à l’apogée de la carrière de Philibert Babou, donc plus vers le milieu du 16e siècle. C’est de toute façon un chef-d’œuvre de la Renaissance.

Vous pouvez la comparer avec la Mise au tombeau, datée de 1555, commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite, conservée dans l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers.

Vous pouvez la comparer avec la Mise au tombeau, datée de 1555, commandée par Renée d’Amboise pour être offerte à l’abbaye poitevine de la Trinité, aujourd’hui détruite, conservée dans l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers.

Revenons à Amboise avec des détails de la Mise au tombeau… Côté tête du Christ donc devrait se tenir Joseph d’Arimathie.

Revenons à Amboise avec des détails de la Mise au tombeau… Côté tête du Christ donc devrait se tenir Joseph d’Arimathie.

Voici un détail des saintes femmes, donc plus précisément une sainte femme, saint Jean, une autre sainte femme, la Vierge (couronnée) et une troisième sainte femme.

Voici un détail des saintes femmes, donc plus précisément une sainte femme, saint Jean, une autre sainte femme, la Vierge (couronnée) et une troisième sainte femme.

Et voici Nicodème qui tient le suaire aux pieds du Christ.

Et voici Nicodème qui tient le suaire aux pieds du Christ.

Dans la même église Saint-Denis à Amboise, le gisant de marbre dit de la femme noyée date également du 16e siècle et provient comme la mise au tombeau de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Je ne sais pas où elle a été entreposée après pendant un siècle, car la fiche Palissy précise qu’elle est dans l’église Saint-Denis d’Amboise depuis 1896. Il s’agit probablement d’une femme de la famille Babou noyée dans la Loire.

Dans la même église Saint-Denis à Amboise, le gisant de marbre dit de la femme noyée date également du 16e siècle et provient comme la mise au tombeau de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Je ne sais pas où elle a été entreposée après pendant un siècle, car la fiche Palissy précise qu’elle est dans l’église Saint-Denis d’Amboise depuis 1896. Il s’agit probablement d’une femme de la famille Babou noyée dans la Loire.

Elle mériterait une petite rénovation, mais vous voyez l’aspect « mouillé » de ses vêtements qui ne cachent donc presque plus « rien ».

Elle mériterait une petite rénovation, mais vous voyez l’aspect « mouillé » de ses vêtements qui ne cachent donc presque plus « rien ».

Photographies d’août 2014.

En janvier 2010, je vous ai présenté l’

En janvier 2010, je vous ai présenté l’ La pierre est désormais bien blanche, avec sur la série de photographies de janvier quelques algues vertes, réaction normale après restauration quand la pierre n’est plus protégée par son calcin, qui va se reformer peu à peu. J’ai déjà parlé de ce phénomène à propos de l’

La pierre est désormais bien blanche, avec sur la série de photographies de janvier quelques algues vertes, réaction normale après restauration quand la pierre n’est plus protégée par son calcin, qui va se reformer peu à peu. J’ai déjà parlé de ce phénomène à propos de l’ Du coup, la lucarne gauche est désormais bien lisible, elle m’a un peu surprise dans sa composition, et j’ai demandé à

Du coup, la lucarne gauche est désormais bien lisible, elle m’a un peu surprise dans sa composition, et j’ai demandé à  En façade, l’ornementation se concentre traditionnellement sur la porte d’entrée et sur les lucarnes, dont la richesse décorative exprime celle du bâtisseur de la demeure, son importance sociale comme son opulence financière.

En façade, l’ornementation se concentre traditionnellement sur la porte d’entrée et sur les lucarnes, dont la richesse décorative exprime celle du bâtisseur de la demeure, son importance sociale comme son opulence financière. La lucarne d’angle est très intéressante. D’abord il s’agit d’une lucarne double, comportant une ouverture sur chaque façade.

La lucarne d’angle est très intéressante. D’abord il s’agit d’une lucarne double, comportant une ouverture sur chaque façade.

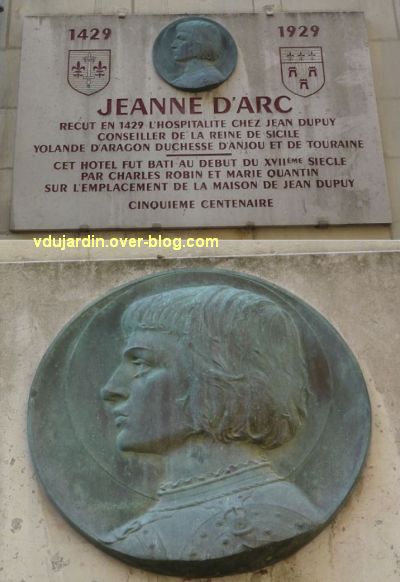

Lorsque je vous avais parlé de la plaque commémorative avec le

Lorsque je vous avais parlé de la plaque commémorative avec le  Le médaillon, signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du

Le médaillon, signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du  Le manque de recul ne permet pas de photographier facilement la façade, qui recèle un bel ensemble de visages sculptés sur les fenêtres…

Le manque de recul ne permet pas de photographier facilement la façade, qui recèle un bel ensemble de visages sculptés sur les fenêtres… Les voici de plus près…

Les voici de plus près… L’hôtel voisin (à gauche quand on regarde la façade) a aussi de beaux restes… D’après la plaque apposée signalant qu’il s’agit d’un monument historique, il a été construit dans la première du 16e siècle pour les sculpteurs d’origine florentine, les Giusti ou Juste, qui ont réalisé le tombeau de Louis XII dans la basilique de Saint-Denis et la vasque des fonds baptismaux dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les rinceaux du linteau de la porte doit rappeler à mes fidèles lecteurs ceux que je vous ai montrés pour la même période à Poitiers sur l’hôtel

L’hôtel voisin (à gauche quand on regarde la façade) a aussi de beaux restes… D’après la plaque apposée signalant qu’il s’agit d’un monument historique, il a été construit dans la première du 16e siècle pour les sculpteurs d’origine florentine, les Giusti ou Juste, qui ont réalisé le tombeau de Louis XII dans la basilique de Saint-Denis et la vasque des fonds baptismaux dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les rinceaux du linteau de la porte doit rappeler à mes fidèles lecteurs ceux que je vous ai montrés pour la même période à Poitiers sur l’hôtel  Aujourd’hui, retour à Poitiers dans la rue de la Chaîne, une rue très en pente qui connaît beaucoup de parking sauvage sur les trottoirs (voir les photographies signées DB dans

Aujourd’hui, retour à Poitiers dans la rue de la Chaîne, une rue très en pente qui connaît beaucoup de parking sauvage sur les trottoirs (voir les photographies signées DB dans

Voici trois détails du linteau. Au centre (en haut), les armoiries de Berthelot (d’or à trois aiglettes éployées d’azur, membrées de gueules) sont sculptées sur une peau de bête et portées par des sirènes masculines (personnage barbu et âgé à gauche, jeune et imberbe à droite), dont les jambes se transforment en volutes. De chaque côté, ces volutes s’enroulent en motifs de tiges et feuilles, avec des oiseaux au centre et dans les espaces entre les volutes, de petits personnages et angelots. Cela se verrait mieux si un nettoyage soigneux était réalisé par des restaurateurs…

Voici trois détails du linteau. Au centre (en haut), les armoiries de Berthelot (d’or à trois aiglettes éployées d’azur, membrées de gueules) sont sculptées sur une peau de bête et portées par des sirènes masculines (personnage barbu et âgé à gauche, jeune et imberbe à droite), dont les jambes se transforment en volutes. De chaque côté, ces volutes s’enroulent en motifs de tiges et feuilles, avec des oiseaux au centre et dans les espaces entre les volutes, de petits personnages et angelots. Cela se verrait mieux si un nettoyage soigneux était réalisé par des restaurateurs… Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés à La Rochelle. Il va vous falloir un peu d’imagination pour le début de la visite… impossible de faire des photographies avec les véhicules garés rue Chaudrier (le 25 juin 2011). A l’origine se trouve un hôtel particulier du 13e siècle, l’hôtel de Baillac, qui fut occupé au 14e siècle par Jean Chaudrier, maire de La Rochelle. Il en subsiste

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés à La Rochelle. Il va vous falloir un peu d’imagination pour le début de la visite… impossible de faire des photographies avec les véhicules garés rue Chaudrier (le 25 juin 2011). A l’origine se trouve un hôtel particulier du 13e siècle, l’hôtel de Baillac, qui fut occupé au 14e siècle par Jean Chaudrier, maire de La Rochelle. Il en subsiste  Ce qui nous intéresse se trouve au fond… Un corps de bâtiment sur la gauche, en légère avancée, qui avait au premier étage le cabinet de travail, un autre corps dé bâtiment avec le logement sur la droite, et une galerie qui les relie. Il s’agit de l’hôtel Pontard. A partir de 1555 et pendant une quinzaine d’années, Hugues Pontard, procureur du roi en Saintonge, se fait construite cet hôtel » à la mode « , en style Renaissance, occupé par son fils François, maire de La Rochelle en 1567. Ces bâtiments ont accueillis le bureau des finances à la toute fin du 17e siècle, à partir de 1695, puis le corps de ville jusqu’en 1748. Ils ont ensuite été transformés en appartements, la galerie est alors fermée. Rachetés par la ville en 1894, il sont restaurés et remis en état : en 1908, le célèbre photographe Eugène Atget en fait

Ce qui nous intéresse se trouve au fond… Un corps de bâtiment sur la gauche, en légère avancée, qui avait au premier étage le cabinet de travail, un autre corps dé bâtiment avec le logement sur la droite, et une galerie qui les relie. Il s’agit de l’hôtel Pontard. A partir de 1555 et pendant une quinzaine d’années, Hugues Pontard, procureur du roi en Saintonge, se fait construite cet hôtel » à la mode « , en style Renaissance, occupé par son fils François, maire de La Rochelle en 1567. Ces bâtiments ont accueillis le bureau des finances à la toute fin du 17e siècle, à partir de 1695, puis le corps de ville jusqu’en 1748. Ils ont ensuite été transformés en appartements, la galerie est alors fermée. Rachetés par la ville en 1894, il sont restaurés et remis en état : en 1908, le célèbre photographe Eugène Atget en fait

Le bâtiment gauche a les angles renforcés par des contreforts ornés de faunes dont on voit bien les pieds de bouc à gauche…

Le bâtiment gauche a les angles renforcés par des contreforts ornés de faunes dont on voit bien les pieds de bouc à gauche… … comme à droite.

… comme à droite. Les clés des arcs des grandes ouvertures sont décorées de têtes de lion à gueule ouverte ou fermée…

Les clés des arcs des grandes ouvertures sont décorées de têtes de lion à gueule ouverte ou fermée… … tandis que tout le décor décline le vocabulaire de l’architecture de la Renaissance, avec des colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage, des consoles à pattes de lion autour des lucarnes, et, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, une frise composée de bucranes et de médaillons séparés par des éléments verticaux (pas tout à fait les triglyphes que l’on trouve d’habitude, il leur manque un motif plein sur la gauche, voir ici pour un

… tandis que tout le décor décline le vocabulaire de l’architecture de la Renaissance, avec des colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage, des consoles à pattes de lion autour des lucarnes, et, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, une frise composée de bucranes et de médaillons séparés par des éléments verticaux (pas tout à fait les triglyphes que l’on trouve d’habitude, il leur manque un motif plein sur la gauche, voir ici pour un  Les plafonds de la galerie sont richement sculptés.

Les plafonds de la galerie sont richement sculptés.

Une dernière petite vue avant de partir, la gargouille qui garde la rue des Augustins.

Une dernière petite vue avant de partir, la gargouille qui garde la rue des Augustins.

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

A la tête du Christ, Joseph d’Arimathie est vêtu d’un riche manteau, avec une bourse à la ceinture. Barbu, il a les traits tirés…

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème.

Voici enfin un détail de la seconde sainte femme et de Nicodème. Le couvent des Augustins se trouvait à l’emplacement actuel du magasin

Le couvent des Augustins se trouvait à l’emplacement actuel du magasin  J’ai refait des photographies il y a quelques mois, le portail est passé de noir à jaune (en fait, le calcaire doit être assez blanc, mais il a reçu une finition jaunâtre, je ne sais pas pourquoi… Des travaux de restauration y sont en cours, la photographie date de l’année dernière… Ce portail est daté des années 1670 et généralement attribué au sculpteur poitevin Jean Girouard père (voir en commentaire… je n’ai pas le temps de vérifier ce qui y est dit).

J’ai refait des photographies il y a quelques mois, le portail est passé de noir à jaune (en fait, le calcaire doit être assez blanc, mais il a reçu une finition jaunâtre, je ne sais pas pourquoi… Des travaux de restauration y sont en cours, la photographie date de l’année dernière… Ce portail est daté des années 1670 et généralement attribué au sculpteur poitevin Jean Girouard père (voir en commentaire… je n’ai pas le temps de vérifier ce qui y est dit). Je n’aime pas trop ce style avec les colonnes cannelées surchargées de guirlandes de fruits et de feuilles de laurier notamment…

Je n’aime pas trop ce style avec les colonnes cannelées surchargées de guirlandes de fruits et de feuilles de laurier notamment… … les chapiteaux corinthiens, le décor trop chargé à mon goût de l’entablement. Dans ce style, je préfère de beaucoup la frise d’angelots du

… les chapiteaux corinthiens, le décor trop chargé à mon goût de l’entablement. Dans ce style, je préfère de beaucoup la frise d’angelots du  Mais je vous montre quand même les détails de cette frise, angelots, animaux monstrueux et oiseaux se mêlent dans un décor de rinceaux…

Mais je vous montre quand même les détails de cette frise, angelots, animaux monstrueux et oiseaux se mêlent dans un décor de rinceaux… Les vantaux de la porte très décorée sont a priori en chêne, mais je n’ai pas vérifié s’il y avait eu un contrôle de l’essence et une nouvelle datation pendant la restauration.

Les vantaux de la porte très décorée sont a priori en chêne, mais je n’ai pas vérifié s’il y avait eu un contrôle de l’essence et une nouvelle datation pendant la restauration.

Dans la cour (photographies de 2009) a été reconstruit le monument reliquaire de Sainte-Victoire-Maroze, provenant de l’ ancienne caserne Sainte-Catherine, un temps déposé dans la cour de la Caserne Rivaud, réédifié dans le jardin du musée de Chièvres en 1932.

Dans la cour (photographies de 2009) a été reconstruit le monument reliquaire de Sainte-Victoire-Maroze, provenant de l’ ancienne caserne Sainte-Catherine, un temps déposé dans la cour de la Caserne Rivaud, réédifié dans le jardin du musée de Chièvres en 1932. Regardez cette tête d’angelot joufflu et je trouve un peu triste…

Regardez cette tête d’angelot joufflu et je trouve un peu triste… Au fond de la cour se trouve l’hôtel particulier de Rupert de Chièvres, léguée à la société des Antiquaires de l’Ouest en 1886. Le musée, aujourd’hui géré par la ville, est en cours de réorganisation.

Au fond de la cour se trouve l’hôtel particulier de Rupert de Chièvres, léguée à la société des Antiquaires de l’Ouest en 1886. Le musée, aujourd’hui géré par la ville, est en cours de réorganisation. Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne

Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne  … composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un

… composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un  Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes.

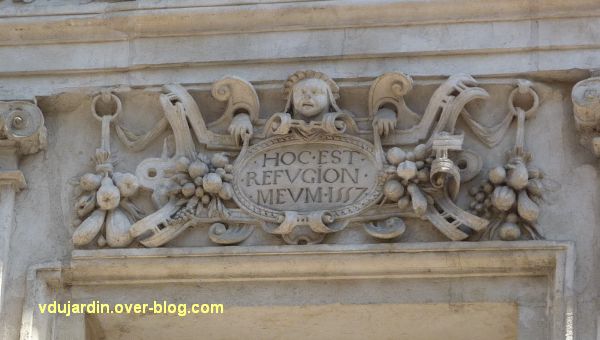

Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes. Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557).

Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557). Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion.

Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion. Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques.

Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques. Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés.

Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés. Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche.

Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche. Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles.

Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles. Voici un détail.

Voici un détail. Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages…

Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages… Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste.

Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste. Je vous l’avais à peine montré l’année dernière lors des

Je vous l’avais à peine montré l’année dernière lors des  L’hôtel, de style Renaissance, se compose d’un corps de logis sur la gauche…

L’hôtel, de style Renaissance, se compose d’un corps de logis sur la gauche… …d’une puissante tour d’escalier dans œuvre (dans le même alignement que la façade) et sur la droite, d’un porche qui permet d’accéder à une seconde cour (nous avons un hôtel sur cour et jardin) surmonté d’une pièce habitable. Les combles sont percés de lucarnes aux pignons ornés de crochets de feuillages. Dans cette première Renaissance, les fenêtres sont organisées en travées, mais celles-ci ont des largeurs variables

…d’une puissante tour d’escalier dans œuvre (dans le même alignement que la façade) et sur la droite, d’un porche qui permet d’accéder à une seconde cour (nous avons un hôtel sur cour et jardin) surmonté d’une pièce habitable. Les combles sont percés de lucarnes aux pignons ornés de crochets de feuillages. Dans cette première Renaissance, les fenêtres sont organisées en travées, mais celles-ci ont des largeurs variables Des médaillons sculptés sont insérés entre les alignements verticaux de fenêtres. Voici un assemblage de ceux entre le premier étage et le comble du corps de logis gauche, ainsi que des lucarnes, dans le même ordre que sur la façade. Ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont trop érodés.

Des médaillons sculptés sont insérés entre les alignements verticaux de fenêtres. Voici un assemblage de ceux entre le premier étage et le comble du corps de logis gauche, ainsi que des lucarnes, dans le même ordre que sur la façade. Ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont trop érodés. Voici le même exercice d’assemblage avec la tour d’escalier… Visages d’homme et de femme, armoiries, crosse d’évêque ou d’abbé.

Voici le même exercice d’assemblage avec la tour d’escalier… Visages d’homme et de femme, armoiries, crosse d’évêque ou d’abbé. Voici le portail…

Voici le portail… … et le détail des sculptures de cette travée, le visage de femme en bas à gauche a été refait…

… et le détail des sculptures de cette travée, le visage de femme en bas à gauche a été refait… Il y a aussi une inscription pas très lisible (au-dessus du porche), je dirais qu’elle commence par un oméga. Je n’ai pas eu le temps d’aller chercher si elle était publiée quelque part.

Il y a aussi une inscription pas très lisible (au-dessus du porche), je dirais qu’elle commence par un oméga. Je n’ai pas eu le temps d’aller chercher si elle était publiée quelque part. Je vous invite aussi à regarder de près (avec des jumelles si vous en avez) les différents chapiteaux des colonnes des fenêtres, qui recèlent entre autre de jolis petits personnages, des têtes d’angelots et des animaux.

Je vous invite aussi à regarder de près (avec des jumelles si vous en avez) les différents chapiteaux des colonnes des fenêtres, qui recèlent entre autre de jolis petits personnages, des têtes d’angelots et des animaux. Bon, les constructions récentes (19e et 20e siècle) ne sont pas terribles.

Bon, les constructions récentes (19e et 20e siècle) ne sont pas terribles. En revanche, à l’extérieur, allez voir le deuxième portail, il est juste à côté du

En revanche, à l’extérieur, allez voir le deuxième portail, il est juste à côté du  Le décor d’ensemble est sans doute contemporain de l’hôtel particulier… à condition de faire abstraction des créneaux et mâchicoulis…

Le décor d’ensemble est sans doute contemporain de l’hôtel particulier… à condition de faire abstraction des créneaux et mâchicoulis… … et de l’inscription du 19e siècle… « école / normale / primaire / ancien doyenné / du chapitre royal / de Saint-Hilaire / le Grand ».

… et de l’inscription du 19e siècle… « école / normale / primaire / ancien doyenné / du chapitre royal / de Saint-Hilaire / le Grand ».

En fait, il faut surtout lever la tête vers la lucarne, le reste de la façade sur rue a été assez modifié au fil des siècles.

En fait, il faut surtout lever la tête vers la lucarne, le reste de la façade sur rue a été assez modifié au fil des siècles. Tout en haut sur le fronton de cette lucarne, vous pouvez voir un cartouche portant la date de 1547. Au-dessus de ce cartouche se trouve un ange, en-dessous, un ruban décoratif, et de part et d’autre, un petit visage.

Tout en haut sur le fronton de cette lucarne, vous pouvez voir un cartouche portant la date de 1547. Au-dessus de ce cartouche se trouve un ange, en-dessous, un ruban décoratif, et de part et d’autre, un petit visage. L’hôtel particulier par lui même se trouve dans la cour. Lorsque le porche est ouvert, on peut en apercevoir l’escalier semi-hors-oeuvre, c’est-à-dire construit en partie en dehors de l’alignement des murs.

L’hôtel particulier par lui même se trouve dans la cour. Lorsque le porche est ouvert, on peut en apercevoir l’escalier semi-hors-oeuvre, c’est-à-dire construit en partie en dehors de l’alignement des murs.