Pour le défi Mars, mois de l’Europe centrale organisé par Schlabaya, j’ai ressorti quelques photographies prise à Strasbourg fin octobre 2010. Je commence avec le monument à Goethe, qui se trouve devant le palais de l’université (un grand bâtiment qu’il faudra aussi que je vous montre). Dans un grand espace en demi-cercle se tient au centre Goethe sur un haut socle qui porte aussi des reliefs sculptés, entouré de deux statues féminines assises représentant des muses (et pas très loin se trouve également un buste que je vous monterai dans un prochain article).

Le projet a été largement subventionné par l’État allemand dès 1899 (à replacer bien sûr dans le contexte de l’occupation allemande de la ville après la défaite de la France en 1870), et le monument érigé le 1er mai 1904, dans une cérémonie apparemment assez houleuse… certains reprochant le choix d’un homme sévère plutôt qu’un jeune étudiant pour représenter Goethe (voir sur le site de l’université de Strasbourg le récit de l’inauguration dans L’Alsace)… Pour les subventions, voir par exemple les références dans un article sur les traces de Goethe à Strasbourg (Auf den Spuren von Jung-Stilling und Goethe in Straßburg).

Johann Wolfgang Goethe a fait un bref passage à l’université de Strasbourg, de 1769 à 1771, où il a terminé son droit commencé à Leipzig de 1765 à 1768 (et est tombé amoureux de Frédérique Brion, la fille du pasteur de Sessenheim). Pour mémoire, Goethe est né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar, avocat puis magistrat, poète, romancier, passionné de sciences, etc.

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons…

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons…

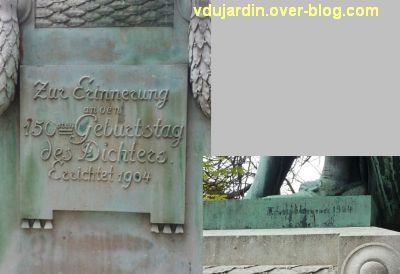

Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904).

Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904).

Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe.

Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe.

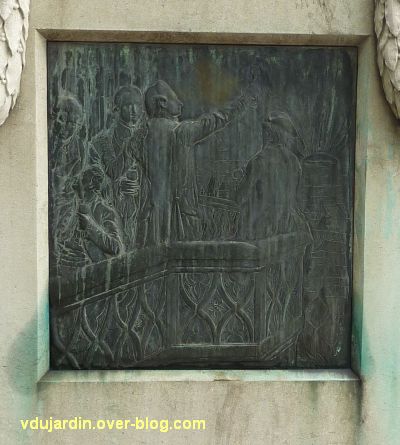

A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou…

A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou…

Ce bas-relief illustre cette citation de Goethe « Sur la plateforme de la cathédrale, nous, jeunes compagnons, nous nous donnions souvent rendez-vous le soir, pour saluer le soleil couchant avec des coupes pleines ». Cette réunion d’étudiants semble assez gaie et animée… et sans doute déjà alcoolisée (j’espère moins que les étudiants d’aujourd’hui qui, ivres, braillent en ville surtout le jeudi soir), ils ont presque tous un verre à la main…

A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse.

A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse.

A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

Pour aller plus loin : voir aussi sur mon blog, également à Strasbourg, son buste par le sculpteur Heinrich Manger.

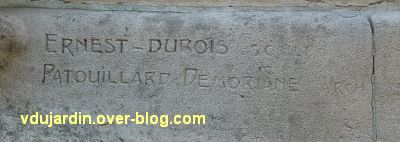

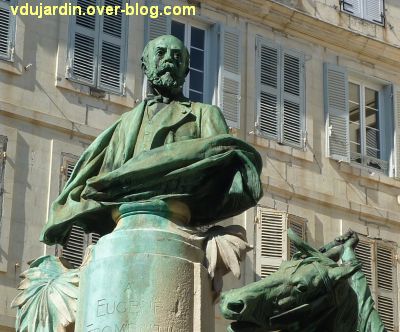

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze.

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze. Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à

Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à  Le sujet est identifié sur le haut socle.

Le sujet est identifié sur le haut socle. Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin…

Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin… C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi…

C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi… … avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve!

… avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve! Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de

Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de  Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé…

Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé… On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors.

On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors. Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban.

Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban. Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain…

Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain… … la même vue de face.

… la même vue de face.

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « .

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « . Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le

Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le  Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite.

Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite. Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

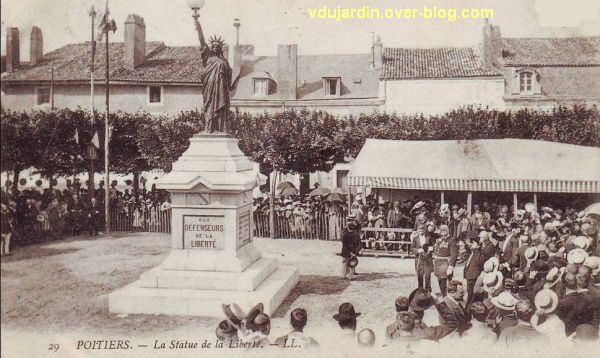

La statue de la Liberté (en fait, La Liberté éclairant le monde) de Frédéric [Auguste] Bartholdi, dont le

La statue de la Liberté (en fait, La Liberté éclairant le monde) de Frédéric [Auguste] Bartholdi, dont le  Sur cette autre carte postale ancienne, vous pouvez déjà voir les bancs qui existent toujours aujourd’hui sur la place.

Sur cette autre carte postale ancienne, vous pouvez déjà voir les bancs qui existent toujours aujourd’hui sur la place. Vous les voyez?

Vous les voyez? Bon, on s’approche pour mieux voir…

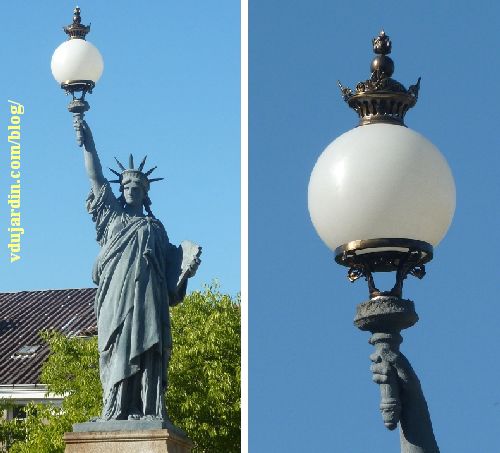

Bon, on s’approche pour mieux voir… Et la voici de dos.

Et la voici de dos. La Liberté porte un flambeau de la main droite, sur les vues anciennes, vous pouvez voir que ce flambeau en forme de suppositoire a remplacé celui d’origine avec un globe, qui a été enlevé je ne sais pas quand…

La Liberté porte un flambeau de la main droite, sur les vues anciennes, vous pouvez voir que ce flambeau en forme de suppositoire a remplacé celui d’origine avec un globe, qui a été enlevé je ne sais pas quand… [PS: avril 2014, elle a

[PS: avril 2014, elle a  Vous voulez la voir de face? Pas de panique… la voici.

Vous voulez la voir de face? Pas de panique… la voici. Dans la main gauche, elle tient les Tables de la Loi qui portent l’inscription » 14 juillet / 1789 / 14 juillet / 1903″.

Dans la main gauche, elle tient les Tables de la Loi qui portent l’inscription » 14 juillet / 1789 / 14 juillet / 1903″. Elle est représentée à l’Antique, vêtue d’une longue robe avec une coiffure en chignon, recouvert d’un diadème comportant six pointes (l’original en comporte sept, symboles des sept océans).

Elle est représentée à l’Antique, vêtue d’une longue robe avec une coiffure en chignon, recouvert d’un diadème comportant six pointes (l’original en comporte sept, symboles des sept océans). Sur le socle sont reportés les mots Poitiers et la devise républicaine Liberté, égalité, fraternité, avec un mot par face accompagné d’un texte plus long. Sur la face avec Poitiers, on peut lire « AUX / DEFENSEURS / DE LA LIBERTE ».

Sur le socle sont reportés les mots Poitiers et la devise républicaine Liberté, égalité, fraternité, avec un mot par face accompagné d’un texte plus long. Sur la face avec Poitiers, on peut lire « AUX / DEFENSEURS / DE LA LIBERTE ». Il faut préciser que la grande loge est juste à côté, rue du trottoir.

Il faut préciser que la grande loge est juste à côté, rue du trottoir. En

En  L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale).

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale). Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « …

Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « … ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le

ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le  L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite.

L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite. Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton…

Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton… Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre…

Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre… …et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail.

…et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail. et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme.

et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme. Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle.

Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle. Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine.

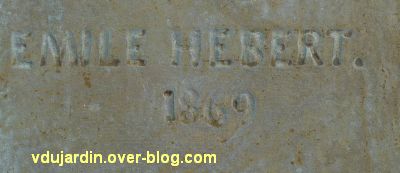

Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine. Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral.

Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral. Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830.

Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830. Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « .

Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846.

Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846. Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.

Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942. Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le

Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le  Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre…

Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre… Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort…

Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort… On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs…

On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs… Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole.

Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole. Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée.

Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée. Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…

Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…

Place Saint-Jean à Niort se trouvait un monument aujourd’hui disparu. Il s’agissait d’une fontaine portant une allégorie de la République présentée au salon des artistes français de 1880 (voir dans le

Place Saint-Jean à Niort se trouvait un monument aujourd’hui disparu. Il s’agissait d’une fontaine portant une allégorie de la République présentée au salon des artistes français de 1880 (voir dans le  Un autre tirage de cette sculpture avait été installé en 1883 sur une place publique de Douai (Nord), ville natale de l’artiste. Il se trouvait place Thiers et a été détruit lors des bombardements de la ville, mais il en reste des cartes postales anciennes…

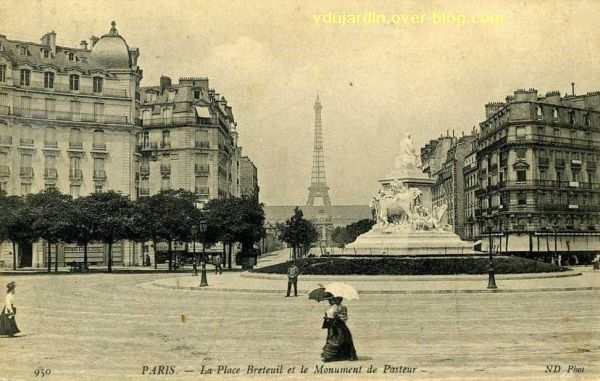

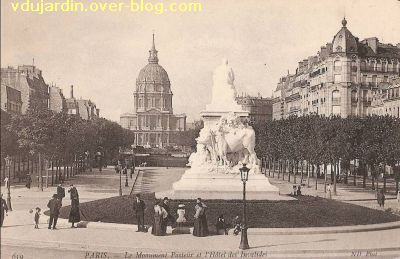

Un autre tirage de cette sculpture avait été installé en 1883 sur une place publique de Douai (Nord), ville natale de l’artiste. Il se trouvait place Thiers et a été détruit lors des bombardements de la ville, mais il en reste des cartes postales anciennes… Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au

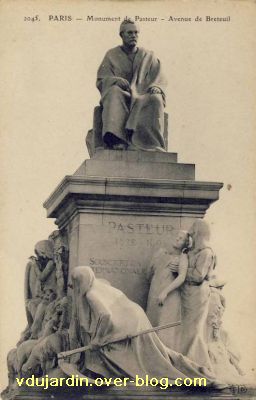

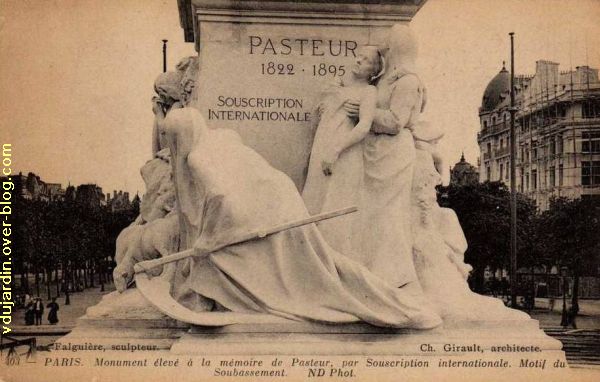

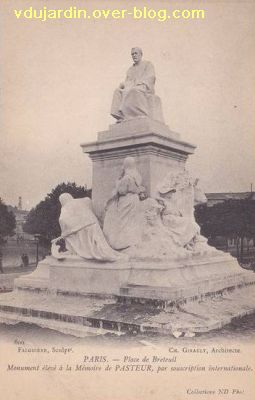

Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au  En haut du monument siège Louis Pasteur.

En haut du monument siège Louis Pasteur. En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale.

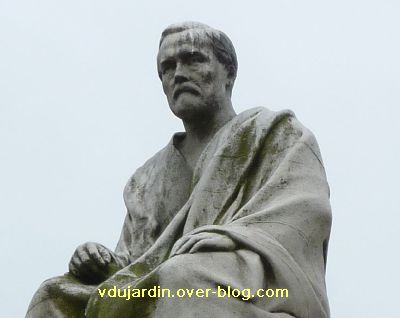

En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale. Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument).

Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument). Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse.

Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse. Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle…

Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle… … la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil.

… la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil. On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe.

On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe. Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée.

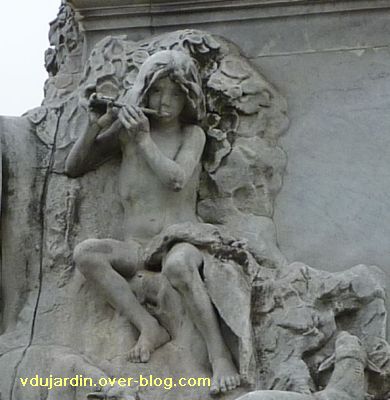

Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée. Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte.

Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte. N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni…

N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni… L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881.

L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881. On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud.

On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud. Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar

Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le

Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le  On termine avec la dernière face, à l’ouest…

On termine avec la dernière face, à l’ouest… Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit…

Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit… Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs?

Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs? Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du  La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle.

La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle. Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche.

Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche. Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien…

Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien… Juste à côté du parc Mirabeau (avec sa

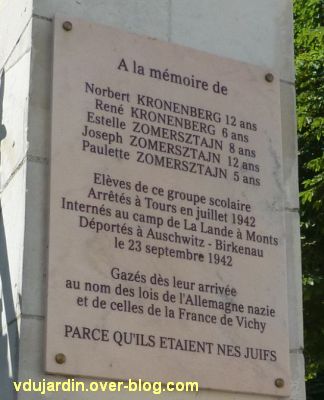

Juste à côté du parc Mirabeau (avec sa  Celle du haut est l’une des rares plaques commémorant la déportation d’enfants juifs, scolarisés dans cette école, plaque apposée dès 1946. « À la mémoire de / Norbert KRONENBERG 12 ans / René KRONENBERG 6 ans / Estelle ZOMERSZTAIN 8 ans / Joseph ZOMERSZTAIN 12 ans / Paulette ZOMERSZTAIN 4 ans / Élèves de ce groupe scolaire / Arrêtés à Tours en juillet 1942 / Internés au camp de Lalande à Monts / Déportés à Auschwitz Birkenau / le 23 septembre 1942 / Gazés dès leur arrivée / au nom des lois de l’Allemagne nazie / et de celle de la France de Vichy / PARCE QU’ILS ÉTAIENT NÉS JUIFS « . Souvenez-vous demain…

Celle du haut est l’une des rares plaques commémorant la déportation d’enfants juifs, scolarisés dans cette école, plaque apposée dès 1946. « À la mémoire de / Norbert KRONENBERG 12 ans / René KRONENBERG 6 ans / Estelle ZOMERSZTAIN 8 ans / Joseph ZOMERSZTAIN 12 ans / Paulette ZOMERSZTAIN 4 ans / Élèves de ce groupe scolaire / Arrêtés à Tours en juillet 1942 / Internés au camp de Lalande à Monts / Déportés à Auschwitz Birkenau / le 23 septembre 1942 / Gazés dès leur arrivée / au nom des lois de l’Allemagne nazie / et de celle de la France de Vichy / PARCE QU’ILS ÉTAIENT NÉS JUIFS « . Souvenez-vous demain… En-dessous se trouve une seconde plaque dédiée à « À la mémoire de / Marcel RABACHE / Instituteur Résistant / déporté en Allemagne. / MORT POUR LA FRANCE / 1904-1944 ». Pour en savoir plus sur Marcel Rabache, des élèves du lycée Chaptal lui ont consacré un

En-dessous se trouve une seconde plaque dédiée à « À la mémoire de / Marcel RABACHE / Instituteur Résistant / déporté en Allemagne. / MORT POUR LA FRANCE / 1904-1944 ». Pour en savoir plus sur Marcel Rabache, des élèves du lycée Chaptal lui ont consacré un