Le musée Paul Dupuy à Toulouse, qui par ailleurs présente de belles collections d’arts décoratifs et d’arts graphiques, présente jusqu’au 18 juin 2012 une exposition intitulée Le parement d’autel de Toulouse : anatomie d’un chef-d’œuvre du XIVe siècle (informations pratiques ici).

Le musée Paul Dupuy à Toulouse, qui par ailleurs présente de belles collections d’arts décoratifs et d’arts graphiques, présente jusqu’au 18 juin 2012 une exposition intitulée Le parement d’autel de Toulouse : anatomie d’un chef-d’œuvre du XIVe siècle (informations pratiques ici).

L’exposition : l’exposition présente avant tout un parement d’autel, celui de l’ancien couvent des Cordeliers à Toulouse. La première partie de l’exposition présente d’abord l’histoire de ce couvent aujourd’hui quasiment détruit, avec des vues anciennes et du mobilier qui en provient.

Dans la dernière salle sont présentés trois œuvres majeures, des prouesses de broderie médiévale, le parement d’autel qui est dans le titre de l’exposition et deux chapes (grands manteaux de cérémonie semi-circulaires quand on les pose à plat), l’une de Saint-Louis d’Anjou (habituellement conservée à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var, voir les photographies – en noir et blanc – du dossier de protection), l’autre de Saint-Bertrand-de-Comminges au sud de la Haute-Garonne (habituellement conservée dans l’ancienne cathédrale, voir les photographies – en noir et blanc – du dossier de protection). Ces trois pièces, si elles ont des fonctions liturgiques différentes, présentent des structures assez proches, avec des scènes de la vie du Christ (scènes dites de l’Enfance, qui vont en gros de l’Annonciation à la fuite en Égypte, et scènes de la Passion, qui vont plus ou moins du procès de Jésus à la Résurrection en passant par la Cène et la Crucifixion) dans des médaillons, et entre les médaillons, des représentations de saints mais aussi, pour la dernière, de petits médaillons intermédiaires dont il n’est pas question dans le cartel ni dans le panneau explicatif et qui sont de magnifiques représentations d’oiseaux tous différents encadrés de quadrupèdes (chiens, chats, lions, etc.).

Mon avis : les trois pièces brodées sont des pièces majeures, avec des broderies remarquables, pleines de détails (voir par exemple le massacre des Innocents sur la chape de Saint-Louis d’Anjou, ou sur la même pièce les détail de la suivante dans la scène de la présentation au Temple, avec une jolie guimpe (la pièce de tissu qui enserre la tête et le menton) et un panier avec deux oiseaux… Je regrette en revanche la présentation, certes, des tissus doivent être présentés à moins de 50 lux pour des raisons de conservation. Mais les chapes sont de grandes pièces, les présenter contre un mur en légère pente ne permet pas de voir les détails de la partie supérieure, trop éloignée du visiteur. J’ai vu ce genre de pièces dans beaucoup d’autres expositions, un autre choix est souvent fait, avec une vitrine à plat autour de laquelle on peut circuler et des loupes pour pouvoir observer les détails (cf. à Angers ou à Dijon, ces dernières années). Les loupes ne sont pas inconnues à Toulouse, il y en a dans l’exposition qui vient d’ouvrir au musée Saint-Raymond… un peu dommage… Il y a aussi très peu d’informations sur la technique de broderie, juste un panneau à la fin de l’exposition, pour les détails, il faut acheter le (beau) catalogue.

Il y a également des approximations étranges. Par exemple, un « fermail de chape » (la grosse agrafe qui permet de fermer la chape) est dit en grenat ou en tourmaline. Il est possible de distinguer ces deux pierres et même leur provenance par des analyses non destructives par exemple grâce à l’accélérateur de particules du laboratoire de recherche des musées de France (sous le musée du Louvre), ils ont ces dernières années apporté beaucoup d’éléments sur les mines de grenat pour une période un peu plus ancienne (notamment pour les fibules et plaque-boucles mérovingiennes au sens large).

Pour le public non averti, il aurait peut-être aussi été utile de donner quelques précisions, notamment sur l’usage liturgique d’une chape ou d’un autel… Il est certes impossible d’expliquer chaque scène représentée, mais un bon nombre de visiteurs ne doit pas facilement comprendre certaines d’entre elles… Un petit exemple sur le parement d’autel… Qui sait aujourd’hui placer l’Annonciation à Zacharie dans l’histoire de l’enfance du Christ??? (pour info, c’est dans Luc 1, à lire par exemple ici, l’archange Gabriel annonce d’abord à Zacharie que sa femme, Élisabeth, pourtant ménopausée, va enfanter un fils, le futur saint Jean Baptiste, quelques mois avant d’annoncer à Marie, la cousine d’Élisabeth, qu’elle enfantera de Jésus, Marie allant ensuite – scène de la Visitation- annoncer la nouvelle à Élisabeth). Sans faire un panneau, un petit mémo genre « fiche de salle » pourrait être mis à disposition de ceux qui souhaitent mieux comprendre ou aller plus loin…

Voir quelques-unes de ces scènes en sculpture, sur mon blog: l’Annonciation, sur un chapiteau de Chauvigny, la Visitation de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers.

Le catalogue : Le parement d’autel des cordeliers de Toulouse, Catalogue d’exposition de l’exposition Anatomie d’un chef-d’œuvre du XIVème siècle, sous la direction de Maria Alessandra Bilotta et Marie-Pierre Chaumet, éditions Somogy, 2012, ISBN 978-2757205754.

La blogosphère a l’air très calme ce week-end… J’ouvre cet article avec une crêpe « Oncle Tom » (chocolat, noix de coco, bonbons) dégustée à la nouvelle crêperie Cornouailles de la place Saint-Sernin (au 9) à Toulouse, avec une belle vue sur le chevet de cette splendide église, pour laquelle je vous ai déjà proposé un petit

La blogosphère a l’air très calme ce week-end… J’ouvre cet article avec une crêpe « Oncle Tom » (chocolat, noix de coco, bonbons) dégustée à la nouvelle crêperie Cornouailles de la place Saint-Sernin (au 9) à Toulouse, avec une belle vue sur le chevet de cette splendide église, pour laquelle je vous ai déjà proposé un petit

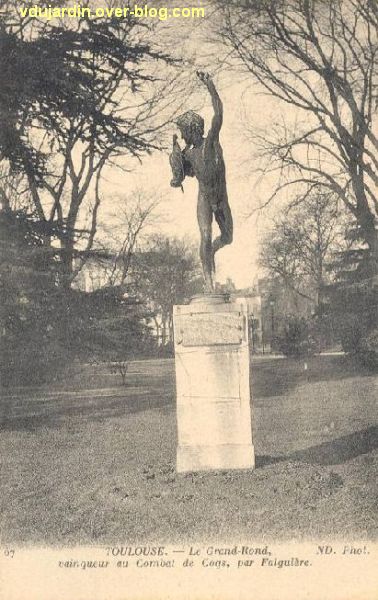

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour

facile à identifier, c’est écrit sur le socle… Mes photographies datent de mars 2010. Hercule est représenté sous les traits d’un bambin rondouillet qui tire un gros serpent.

facile à identifier, c’est écrit sur le socle… Mes photographies datent de mars 2010. Hercule est représenté sous les traits d’un bambin rondouillet qui tire un gros serpent. Il s’agit d’une sculpture signée « S Clerc » et réalisée en 1928. Sylvestre Clerc (Toulouse, 1892 – Toulouse,

Il s’agit d’une sculpture signée « S Clerc » et réalisée en 1928. Sylvestre Clerc (Toulouse, 1892 – Toulouse,  Et voilà de dos, on voit mieux les serpents entremêlés, genre énormes boas comme il ne devait pas y en avoir beaucoup dans la Grèce antique… En revanche, cette représentation fait référence à Hercule (chez les Romains)/Héraklès (chez les Grecs), qui a étranglé deux serpents envoyés par Héra pour le tuer… Il est alors nommé Héraklès, gloire d’Héra. Vous pouvez trouver un résumé très synthétique de cette

Et voilà de dos, on voit mieux les serpents entremêlés, genre énormes boas comme il ne devait pas y en avoir beaucoup dans la Grèce antique… En revanche, cette représentation fait référence à Hercule (chez les Romains)/Héraklès (chez les Grecs), qui a étranglé deux serpents envoyés par Héra pour le tuer… Il est alors nommé Héraklès, gloire d’Héra. Vous pouvez trouver un résumé très synthétique de cette  Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au

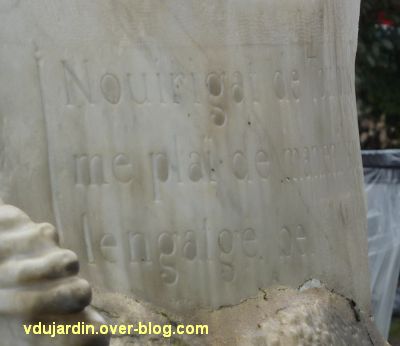

Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au  Il est identifié par une inscription…

Il est identifié par une inscription… … et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de

… et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de  Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre….

Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre…. … alors que son chapeau est posé à ses pieds.

… alors que son chapeau est posé à ses pieds. Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine.

Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine. Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles…

Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles… Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le

Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le  Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle.

Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle. Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture.

Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture. Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté.

Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté. Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux.

Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux. Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages.

Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages. Au centre, le Christ explique son message aux apôtres.

Au centre, le Christ explique son message aux apôtres. À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent…

À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent… Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases…

Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases… …le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus.

…le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus. Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine…

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine… C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de

C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de  Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec

Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec  Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de

Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de  Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence…

Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence… Aujourd’hui, nous retournons au jardin du Grand’Rond à Toulouse, les photographies datent d’il y a juste un an (la tempête Xinthia qui a fait rage à ce moment là est un repère…). Cette fois-ci, c’est Lucien Mengaud (Lavaur, 1805 – Toulouse, 12 juillet 1877) qui est représenté…

Aujourd’hui, nous retournons au jardin du Grand’Rond à Toulouse, les photographies datent d’il y a juste un an (la tempête Xinthia qui a fait rage à ce moment là est un repère…). Cette fois-ci, c’est Lucien Mengaud (Lavaur, 1805 – Toulouse, 12 juillet 1877) qui est représenté… Comment cela, vous ne vous souvenez pas de lui ? Je vous en ai parlé pour la

Comment cela, vous ne vous souvenez pas de lui ? Je vous en ai parlé pour la  Bon, nous avons devant les yeux un buste en bronze, pas le poète ni le musicien. Les informations sont maigres… Il aurait été érigé en 1894 : le site des

Bon, nous avons devant les yeux un buste en bronze, pas le poète ni le musicien. Les informations sont maigres… Il aurait été érigé en 1894 : le site des  Bon, à défaut d’identifier le sculpteur, vous pouvez admirer la jolie barbe très « Troisième République » de Lucien Mengaud… ainsi que ses poches sous les yeux!

Bon, à défaut d’identifier le sculpteur, vous pouvez admirer la jolie barbe très « Troisième République » de Lucien Mengaud… ainsi que ses poches sous les yeux! Certain(e)s d’entre vous ont cru reconnaître une fontaine Wallace dans la

Certain(e)s d’entre vous ont cru reconnaître une fontaine Wallace dans la  Allez, on s’approche… Ne me demandez pas laquelle est la simplicité etc., je n’ai pas eu le temps d’approfondir la question…

Allez, on s’approche… Ne me demandez pas laquelle est la simplicité etc., je n’ai pas eu le temps d’approfondir la question… Ici, la marque de fonderie est Val d’Osne… Il s’agit de la première fonderie qui les a réalisées, près de Saint-Dizier en Haute-Marne. Cette fonderie a par la suite été rachetée par Antoine Durenne, qui transfère la production à Sommevoire (et oui, délocalisation dès la fin du 19e siècle… mais à quelques dizaines de kilomètres, toujours en Haute-Marne), à la Générale d’hydraulique et de mécanique qui réalisait aussi toutes les fontes d’art de ce sculpteur.

Ici, la marque de fonderie est Val d’Osne… Il s’agit de la première fonderie qui les a réalisées, près de Saint-Dizier en Haute-Marne. Cette fonderie a par la suite été rachetée par Antoine Durenne, qui transfère la production à Sommevoire (et oui, délocalisation dès la fin du 19e siècle… mais à quelques dizaines de kilomètres, toujours en Haute-Marne), à la Générale d’hydraulique et de mécanique qui réalisait aussi toutes les fontes d’art de ce sculpteur. Et la signature « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ». Charles-Auguste Lebourg a créé les cariatides qui ornent ces fontaines en 1872, mais elles sont toujours à la vente, en quatre modèles de taille et de fonctionnement différents.

Et la signature « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ». Charles-Auguste Lebourg a créé les cariatides qui ornent ces fontaines en 1872, mais elles sont toujours à la vente, en quatre modèles de taille et de fonctionnement différents. En voici une autre dans le jardin des plantes de Toulouse…

En voici une autre dans le jardin des plantes de Toulouse… La même signature, « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ».

La même signature, « CH. LEBOURG. SC[ulpteur]/1872 ».