Après expositions Max Ernst, Yves Elléouët et sur la fondation des Treilles et le muséum d’histoire naturelle, retournons vers le musée des Beaux-Arts, installé dans les anciens bâtiments du 18e siècle de l’évêché, les tours de la cathédrale Saint-Gatien apparaissent…

Après expositions Max Ernst, Yves Elléouët et sur la fondation des Treilles et le muséum d’histoire naturelle, retournons vers le musée des Beaux-Arts, installé dans les anciens bâtiments du 18e siècle de l’évêché, les tours de la cathédrale Saint-Gatien apparaissent…

Cela fait des années, et c’est peu dire, que la façade est recouverte d’échafaudages.

La cathédrale actuelle a été construit principalement entre le 13e et le 16e siècle. Elle fait suite à un premier édifice construit en bordure du rempart du bas Empire romain, fondée par (saint) Lidoire, évêque de Tours de 337 à 371 et prédécesseur de (saint) Martin. Incendiée en 561, elle est restaurée par Grégoire de Tours et dédicacée en 590 ; elle porte alors le vocable de saint Maurice. Une cathédrale romane lui succéda au 12e siècle, comme dans beaucoup de grandes villes médiévales, mais elle connut une brève existence. Gravement endommagée par un incendie en 1166 lors des luttes entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre (également comte d’Anjou), elle est détruite (sauf les deux premières travées de la nef) et progressivement remplacée par la cathédrale telle qu’on la voit aujourd’hui. Cette réutilisation partielle de l’édifice antérieur explique la plus faible largeur de la nef par rapport au chœur, et la forme très trapézoïdale de la croisée du transept. Les travaux de reconstruction commencent par les tours dès les années 1170 (mais celles que l’on voit aujourd’hui ont été reconstruites au 16e siècle, sauf la base qui date donc du dernier quart du 12e siècle). Puis vient le tout du chœur, élément le plus important pour la liturgie, entre 1236 à 1279. Les travaux se poursuivent par la nef, les bas-côtés, les chapelles, puis la reconstruction des tours. Au milieu du 14e siècle (en 1356), elle prend le nom de saint Gatien, premier évêque de Tours. À l’intérieur, ne pas rater les vitraux (oups, les verrières, pour les puristes), le tombeau des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne (initialement, ce tombeau se trouvait dans la basilique Saint-Martin et a été déplacé en 1815 dans la cathédrale) et le grand orgue daté du début du 16e siècle.

La cathédrale actuelle a été construit principalement entre le 13e et le 16e siècle. Elle fait suite à un premier édifice construit en bordure du rempart du bas Empire romain, fondée par (saint) Lidoire, évêque de Tours de 337 à 371 et prédécesseur de (saint) Martin. Incendiée en 561, elle est restaurée par Grégoire de Tours et dédicacée en 590 ; elle porte alors le vocable de saint Maurice. Une cathédrale romane lui succéda au 12e siècle, comme dans beaucoup de grandes villes médiévales, mais elle connut une brève existence. Gravement endommagée par un incendie en 1166 lors des luttes entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre (également comte d’Anjou), elle est détruite (sauf les deux premières travées de la nef) et progressivement remplacée par la cathédrale telle qu’on la voit aujourd’hui. Cette réutilisation partielle de l’édifice antérieur explique la plus faible largeur de la nef par rapport au chœur, et la forme très trapézoïdale de la croisée du transept. Les travaux de reconstruction commencent par les tours dès les années 1170 (mais celles que l’on voit aujourd’hui ont été reconstruites au 16e siècle, sauf la base qui date donc du dernier quart du 12e siècle). Puis vient le tout du chœur, élément le plus important pour la liturgie, entre 1236 à 1279. Les travaux se poursuivent par la nef, les bas-côtés, les chapelles, puis la reconstruction des tours. Au milieu du 14e siècle (en 1356), elle prend le nom de saint Gatien, premier évêque de Tours. À l’intérieur, ne pas rater les vitraux (oups, les verrières, pour les puristes), le tombeau des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne (initialement, ce tombeau se trouvait dans la basilique Saint-Martin et a été déplacé en 1815 dans la cathédrale) et le grand orgue daté du début du 16e siècle.

Sur le côté nord de la cathédrale se trouve le cloître des chanoines. Pour la visite, placée sous la responsabilité du centre des monuments nationaux, l’entrée se fait dans le bas-côté nord de la cathédrale. Il a été reconstruit entre 1442 (galerie ouest et aile nord achevés vers 1460) et 1524 (escalier à jours dans l’angle nord-est du cloître à la façon de l’escalier du château de Blois, mais oups, photo floue, j’en referai une la prochaine fois) et montre un curieux mélange d’architecture gothique (tardive) et Renaissance. Il porte le nom de cloître de la Psalette, en raison des psaumes qu’on y chantait. Au-dessus de la galerie du cloître se trouvait la bibliothèque des chanoines. Des copies (qui ont bien mal vieilli) des superbes manuscrits enluminés produits ici y sont présentées.

Sur le côté nord de la cathédrale se trouve le cloître des chanoines. Pour la visite, placée sous la responsabilité du centre des monuments nationaux, l’entrée se fait dans le bas-côté nord de la cathédrale. Il a été reconstruit entre 1442 (galerie ouest et aile nord achevés vers 1460) et 1524 (escalier à jours dans l’angle nord-est du cloître à la façon de l’escalier du château de Blois, mais oups, photo floue, j’en referai une la prochaine fois) et montre un curieux mélange d’architecture gothique (tardive) et Renaissance. Il porte le nom de cloître de la Psalette, en raison des psaumes qu’on y chantait. Au-dessus de la galerie du cloître se trouvait la bibliothèque des chanoines. Des copies (qui ont bien mal vieilli) des superbes manuscrits enluminés produits ici y sont présentées.

En sortant du cloître, n’oubliez pas d’admirer à nouveau les tours de la cathédrale.

En sortant du cloître, n’oubliez pas d’admirer à nouveau les tours de la cathédrale.

Pour aller plus loin : mes collègues du service de l’inventaire de la région Centre ont numérisé et mis à la disposition de chacun le dossier sur la cathédrale. Vous pouvez aussi feuilleter les dossiers du tombeau des enfants de Charles VIII ou de l’orgue.

Tours

En 2009 : abbaye Saint-Julien, les expositions Max Ernst, Yves Elléouët et sur la fondation des Treilles, le muséum d’histoire naturelle, la cathédrale Saint-Gatien, la basilique Saint-Martin, la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier et la place Plumereau.

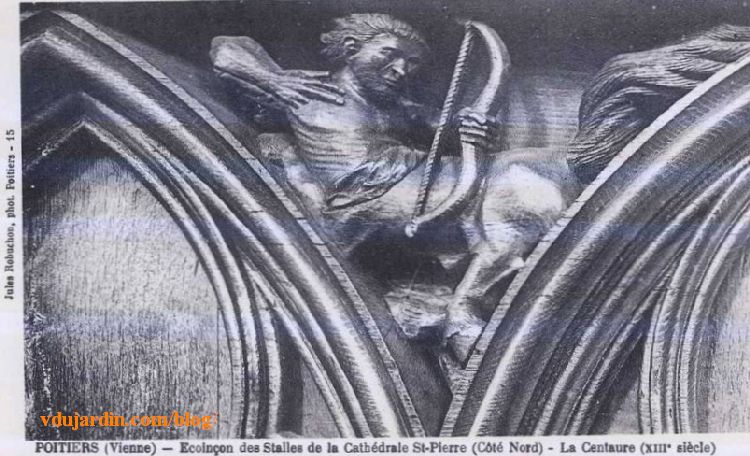

Puisque nous sommes entrés dans le signe du sagittaire, je vous propose aujourd’hui ce centaure sagittaire (qui porte un arc). Il se trouve sur le dix-huitième écoinçon des stalles nord de la

Puisque nous sommes entrés dans le signe du sagittaire, je vous propose aujourd’hui ce centaure sagittaire (qui porte un arc). Il se trouve sur le dix-huitième écoinçon des stalles nord de la  Le torse humain s’appuie délicatement sur le rebord gauche, alors que la longue queue de cheval se déploie sur le bord opposé. Un chef-d’œuvre de sculpture, l’artiste ne devait pas casser la corde et l’arc qui se détachent à l’avant plan. Le visage semble être un portrait.

Le torse humain s’appuie délicatement sur le rebord gauche, alors que la longue queue de cheval se déploie sur le bord opposé. Un chef-d’œuvre de sculpture, l’artiste ne devait pas casser la corde et l’arc qui se détachent à l’avant plan. Le visage semble être un portrait.

écoinçon 10 : un

écoinçon 10 : un

Je vous

Je vous  Voici de l’intérieur la crypte avec le

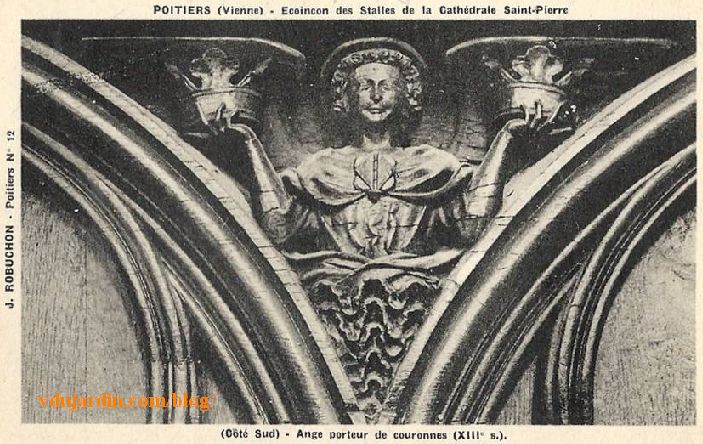

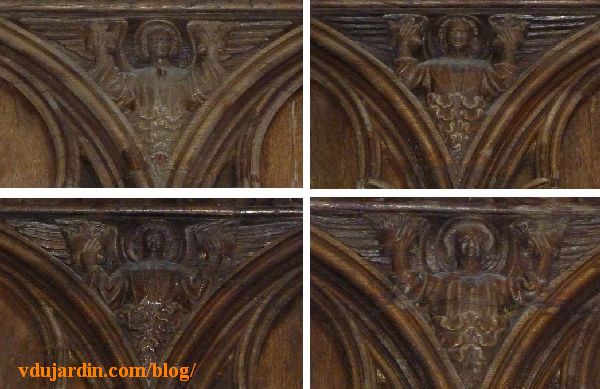

Voici de l’intérieur la crypte avec le  Il paraîtrait que les anges gardiens avaient leur fête le 2 octobre. Je vous ai donc préparé un article sur les anges des stalles nord de la

Il paraîtrait que les anges gardiens avaient leur fête le 2 octobre. Je vous ai donc préparé un article sur les anges des stalles nord de la  À l’autre extrémité, l’ange a été scié au milieu…

À l’autre extrémité, l’ange a été scié au milieu… Tous les autres écoinçons impairs portent un ange de face, les deux bras levés et tenant dans chaque main une couronne. Mais si vous regardez dans le détail, les coudes, les ailes ont des positions un peu différentes, de même que le drapé de la tunique, les visages, etc. Certains portent une sorte de médaille autour du cou.

Tous les autres écoinçons impairs portent un ange de face, les deux bras levés et tenant dans chaque main une couronne. Mais si vous regardez dans le détail, les coudes, les ailes ont des positions un peu différentes, de même que le drapé de la tunique, les visages, etc. Certains portent une sorte de médaille autour du cou. Voici pour le côté nord les anges des écoinçons 5, 7, 9 et 11…

Voici pour le côté nord les anges des écoinçons 5, 7, 9 et 11… et 13, 15, 17 et 19. Je vous montrerai une autre fois les anges du côté sud.

et 13, 15, 17 et 19. Je vous montrerai une autre fois les anges du côté sud. Le premier, situé dans le douzième écoinçon qu’il envahit complètement, est composé à partir de feuilles.

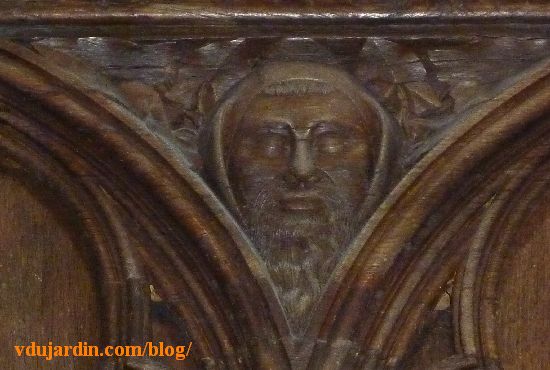

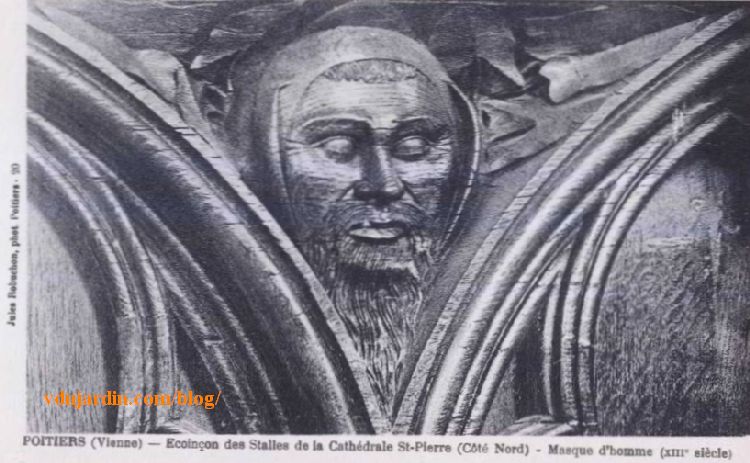

Le premier, situé dans le douzième écoinçon qu’il envahit complètement, est composé à partir de feuilles. Avec ses yeux fermés, il ressemble à un masque funèbre. Le visage est barbu et moustachu, la tête couverte d’une capuche (d’un linceul ?) d’où dépassent quelques cheveux. Je le trouve assez sinistre…

Avec ses yeux fermés, il ressemble à un masque funèbre. Le visage est barbu et moustachu, la tête couverte d’une capuche (d’un linceul ?) d’où dépassent quelques cheveux. Je le trouve assez sinistre… Avant le

Avant le  En dehors de la pause sur la plage du centre-ville le matin et des minimes l’après-midi, nous avons (re)visité les

En dehors de la pause sur la plage du centre-ville le matin et des minimes l’après-midi, nous avons (re)visité les  La tour de la lanterne (12e et surtout 15e siècle, sans compter la prison jusqu’au 19e siècle)…

La tour de la lanterne (12e et surtout 15e siècle, sans compter la prison jusqu’au 19e siècle)… … à visiter surtout pour ses graffiti…

… à visiter surtout pour ses graffiti… … et ses vues imprenables, ici les bateaux en train de sortir du chenal alors que la marée remonte.

… et ses vues imprenables, ici les bateaux en train de sortir du chenal alors que la marée remonte. Et encore une petite vue depuis une meurtrière de la tour Saint-Nicolas…

Et encore une petite vue depuis une meurtrière de la tour Saint-Nicolas… Maintenant, la tour de la chaîne (14e siècle bien remanié), la voici vue depuis la tour de la lanterne, derrière, la tour Saint-Nicolas. C’est dans cette tour que se trouve l’exposition sur la

Maintenant, la tour de la chaîne (14e siècle bien remanié), la voici vue depuis la tour de la lanterne, derrière, la tour Saint-Nicolas. C’est dans cette tour que se trouve l’exposition sur la  La tour Saint-Nicolas (construite à partir du milieu du 14e siècle) devrait faire honte au centre des monuments nationaux pour sa muséographie d’un autre âge, jamais rénovée malgré des milliers d’entrées annuelles sur le site. Elle est construite sur une système de pieux.

La tour Saint-Nicolas (construite à partir du milieu du 14e siècle) devrait faire honte au centre des monuments nationaux pour sa muséographie d’un autre âge, jamais rénovée malgré des milliers d’entrées annuelles sur le site. Elle est construite sur une système de pieux. La vue dans le sens de l’entrée vers le port est encore plus jolie.

La vue dans le sens de l’entrée vers le port est encore plus jolie. Et au fond, depuis la tour Saint-Nicolas, l’aquarium, le musée maritime (dans le gros bateau) et l’espace encan, ancienne criée reconvertie en lieu de congrès.

Et au fond, depuis la tour Saint-Nicolas, l’aquarium, le musée maritime (dans le gros bateau) et l’espace encan, ancienne criée reconvertie en lieu de congrès. Alors,

Alors,  Pour le 15 août et l’Assomption, j’aurais pu vous détailler le tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers (portail nord de la façade occidentale). Ce sera pour une autre fois (voir le

Pour le 15 août et l’Assomption, j’aurais pu vous détailler le tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers (portail nord de la façade occidentale). Ce sera pour une autre fois (voir le  Les deux couronnes, les deux bras et les deux ailes de l’ange restent visibles. Mais l’ange a été re-sculpté (peut-être au 14e siècle) en une Vierge assise, qui tient l’Enfant sur ses genoux. Elle penche légèrement la tête et semble raconter une histoire à l’Enfant, vous ne trouvez pas ?

Les deux couronnes, les deux bras et les deux ailes de l’ange restent visibles. Mais l’ange a été re-sculpté (peut-être au 14e siècle) en une Vierge assise, qui tient l’Enfant sur ses genoux. Elle penche légèrement la tête et semble raconter une histoire à l’Enfant, vous ne trouvez pas ? La cathédrale Notre-Dame (ou Sainte-Marie) et son cloître sont classés monuments historiques depuis 1862… et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (78 édifices sont concernés) depuis 1998. Située à l’emplacement du castrum romain, la cathédrale romane a été détruite par un incendie en 1258. Reconstruite à la fin du 13e siècle pour le chœur (abside, chapelles rayonnantes et déambulatoire), le chantier se poursuit au 14e siècle dans la nef et le transept. La façade est refaite au 15e siècle. Un nouvel incendie en 1793 l’endommage sérieusement et elle subit d’importantes restaurations au 19e siècle… L’édifice que l’on voit maintenant est donc éclectique et plus néo-gothique que gothique… Les tours de la façade et leurs flèches (de toute façon, on manque de recul pour les photographier) datent des années 1873-1878… et sont dues à Émile Boeswillwad, un architecte disciple de Viollet-le-Duc ; la grande rosace date de la fin des années 1920.

La cathédrale Notre-Dame (ou Sainte-Marie) et son cloître sont classés monuments historiques depuis 1862… et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (78 édifices sont concernés) depuis 1998. Située à l’emplacement du castrum romain, la cathédrale romane a été détruite par un incendie en 1258. Reconstruite à la fin du 13e siècle pour le chœur (abside, chapelles rayonnantes et déambulatoire), le chantier se poursuit au 14e siècle dans la nef et le transept. La façade est refaite au 15e siècle. Un nouvel incendie en 1793 l’endommage sérieusement et elle subit d’importantes restaurations au 19e siècle… L’édifice que l’on voit maintenant est donc éclectique et plus néo-gothique que gothique… Les tours de la façade et leurs flèches (de toute façon, on manque de recul pour les photographier) datent des années 1873-1878… et sont dues à Émile Boeswillwad, un architecte disciple de Viollet-le-Duc ; la grande rosace date de la fin des années 1920. Adossé au sud de la nef, le cloître est plus intéressant (enfin, je n’ai rien contre le néo-gothique)… mais en plein travaux de restauration. C’est l’un des plus grands cloîtres gothiques (13e-14e siècles) de France, mais il faudra revenir pour le visiter. Il sert aussi de dépôt lapidaire.

Adossé au sud de la nef, le cloître est plus intéressant (enfin, je n’ai rien contre le néo-gothique)… mais en plein travaux de restauration. C’est l’un des plus grands cloîtres gothiques (13e-14e siècles) de France, mais il faudra revenir pour le visiter. Il sert aussi de dépôt lapidaire. Quitte à visiter du néo-quelque chose (gothique en l’occurrence), autant aller voir l’église Saint-André, dans le Petit-Bayonne, au style plus homogène que la cathédrale. Elle a été construite grâce à un legs de 1846 par Hippolyte Durand, architecte diocésain, et Hippolyte Guichenné, architecte, entre 1856 et 1862…

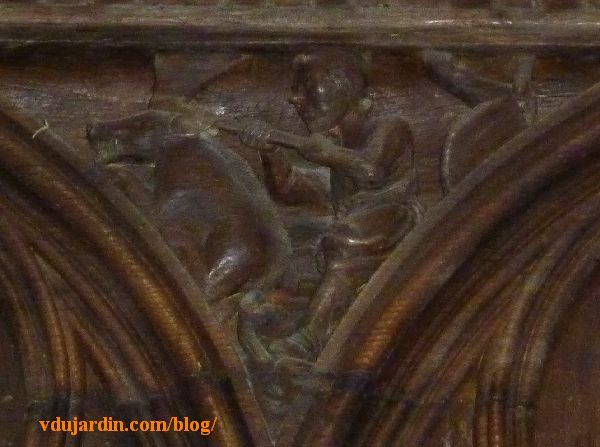

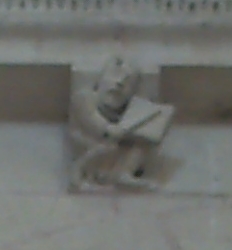

Quitte à visiter du néo-quelque chose (gothique en l’occurrence), autant aller voir l’église Saint-André, dans le Petit-Bayonne, au style plus homogène que la cathédrale. Elle a été construite grâce à un legs de 1846 par Hippolyte Durand, architecte diocésain, et Hippolyte Guichenné, architecte, entre 1856 et 1862… En ce 21 juin, premier jour de l’été et fête de la musique, je vous invite à aller voir les modillons gothiques (du 13e siècle) qui soutiennent la corniche dans la nef de la cathédrale de Poitiers et dans l’église voisine de Sainte-Radegonde. Munissez-vous de jumelles, vous verrez mieux… et désolée pour le flou de la photo, mon appareil a eu du mal à faire le point. De nombreux animaux et personnages ornent ces modillons. J’en ai choisi un seul, ce petit joueur de tambour carré de la cathédrale. Il tape avec une baguette son deff ou daff, encore appelé pandero. Cet instrument se compose d’un cadre carré sur lequel une peau est tendue. Il peut se jouer à la main, comme un tambourin. Sous la peau, un timbre (cordon) était tendu et renforçait le son…

En ce 21 juin, premier jour de l’été et fête de la musique, je vous invite à aller voir les modillons gothiques (du 13e siècle) qui soutiennent la corniche dans la nef de la cathédrale de Poitiers et dans l’église voisine de Sainte-Radegonde. Munissez-vous de jumelles, vous verrez mieux… et désolée pour le flou de la photo, mon appareil a eu du mal à faire le point. De nombreux animaux et personnages ornent ces modillons. J’en ai choisi un seul, ce petit joueur de tambour carré de la cathédrale. Il tape avec une baguette son deff ou daff, encore appelé pandero. Cet instrument se compose d’un cadre carré sur lequel une peau est tendue. Il peut se jouer à la main, comme un tambourin. Sous la peau, un timbre (cordon) était tendu et renforçait le son…