En visitant l’autre jour l’intérieur du château d’eau de Blossac, à Poitiers, je me suis souvenue que je ne vous ai jamais montré un château d’eau de la même conception, de grandes cuves à même le sol, sur un point plutôt haut de la ville, à Châtellerault, dans le jardin public square Gambetta, près de l’avenue Schumann, sur l’allée du Souvenir-Français. Il faut dans un premier temps que vous fassiez abstraction de la colonne avec sa statue au sommet et de la statue située un peu en avant…

En visitant l’autre jour l’intérieur du château d’eau de Blossac, à Poitiers, je me suis souvenue que je ne vous ai jamais montré un château d’eau de la même conception, de grandes cuves à même le sol, sur un point plutôt haut de la ville, à Châtellerault, dans le jardin public square Gambetta, près de l’avenue Schumann, sur l’allée du Souvenir-Français. Il faut dans un premier temps que vous fassiez abstraction de la colonne avec sa statue au sommet et de la statue située un peu en avant…

Le château d’eau a été construit un peu avant celui de Poitiers, ainsi qu’en atteste l’inscription au milieu du grand mur de façade : » En l’année 1868 sous le règne de Napoléon III empereur des Français / Alexandre Rivière, chevalier de la légion d’honneur et maire de Châtellerault / a fait installer en vertu des délibérations du conseil municipal / cette distribution d’eau dont les travaux ont été réalisés par MMrs Coudère, Prévignault, Sichère et Bollée / sous la direction de M. Carmejeanne, architecte de la ville « .

Le château d’eau a été construit un peu avant celui de Poitiers, ainsi qu’en atteste l’inscription au milieu du grand mur de façade : » En l’année 1868 sous le règne de Napoléon III empereur des Français / Alexandre Rivière, chevalier de la légion d’honneur et maire de Châtellerault / a fait installer en vertu des délibérations du conseil municipal / cette distribution d’eau dont les travaux ont été réalisés par MMrs Coudère, Prévignault, Sichère et Bollée / sous la direction de M. Carmejeanne, architecte de la ville « .

Voici quatre vues de la partie « château d’eau » de cet ensemble, avec au sommet un périmètre de protection sur lequel sont installées des ruches.

Voici quatre vues de la partie « château d’eau » de cet ensemble, avec au sommet un périmètre de protection sur lequel sont installées des ruches.

Au sommet de ce monument a été ajouté en 1890 une grande colonne encadrée de deux lions en bronze et surmontée d’une Liberté de Gustave Michel, œuvre de série fondue par Louis Gasne et dont on trouve, à Jonzac, une version dans une mise en scène très différente (1894, voir ici le monument du centenaire de la Révolution à Jonzac).

Au sommet de ce monument a été ajouté en 1890 une grande colonne encadrée de deux lions en bronze et surmontée d’une Liberté de Gustave Michel, œuvre de série fondue par Louis Gasne et dont on trouve, à Jonzac, une version dans une mise en scène très différente (1894, voir ici le monument du centenaire de la Révolution à Jonzac).

Il s’agit d’un monument érigé pour le centenaire de la fête de la fédération qui, le 14 juillet 1790, a célébré le premier anniversaire de la chute de la Bastille. Une fête pleine d’enthousiasme de la Révolution… juste avant le déchaînement de la Terreur. La colonne porte en son centre l’inscription « A la gloire de la Révolution française », surmontée des armoiries de la ville de Châtellerault. Tout autour de la colonne sont inscrites des dates et des devises (certaines illisibles, puisqu’il est impossible de faire le tour à l’arrière de la statue, en raison du périmètre de protection du château d’eau), mais on peut au moins lire « Égalité / 5 mai/ 14 juin/ 20 juin/ 4 août », dates qui correspondent aux événements suivants:

5 mai 1789 : ouverture de la réunion des États-Généraux au château de Versailles

14 juin 1789 : l’abbé Grégoire quitte les bancs du clergé et va rejoindre le Tiers État

20 juin 1789 : serment du jeu de paume par les députés de l’Assemblée nationale

4 août 1789 : abolition des privilèges.

Sur le socle en dessous de la colonne sont portés les noms de grands révolutionnaires, là encore, impossible de faire le tour, mais je pense avoir réussi à tous les reconstituer : » La Fayette/ Desmoulins / Brissot / Sieyes/ Pétion/ Grégoire/ Danton/ Bailly / Mirabeau / Condorcet « . Vous pouvez en découvrir les exploits très résumés par exemple ici. Tiens, cela me rappelle ma première « colle » d’histoire moderne et contemporaine de classe préparatoire à l’école des Chartes, deux semaines pour tout savoir sur les années 1789-1791!

La Liberté est coiffée d’un bonnet phrygien recouvert par une couronne végétale. Vêtue à l’antique, elle porte une épée courte dans un baudrier (qui au passage lui met en valeur les seins…), elle tient au sol de la main droite les tables de la Loi (la Constitution) et de la gauche un flambeau, soit une position inversée par rapport à la statue de la Liberté (la Liberté éclairant le monde) de Frédéric Bartholdi. Comme cette dernière, elle foule des pieds des chaînes brisées. Au dos de la colonne se trouve la dédicace, qu’il n’est pas possible de lire en entier sans entrer sur le château d’eau, j’ai seulement pu lire, entre les branches du cèdre : « République française / Ce monument a été érigé en l’an 1890 / Carnot président de la République/ M. Cleiftie préfet / M. Denoël sous-préfet/ Duvau maire/ et J.C. Duh… adjoints/ la statue … / et … « . Pour un récit de cette inauguration et les discours, voir Le Mémorial du Poitou, 40e année, n° 58, samedi 19 juillet 1890, qui donne même les paroles (de Camille Dehogues père) et la musique (de Camille Dehogues fils) d’une « Cantate dédiée à Monsieur le maire de Châtellerault à l’occasion de l’inauguration du monument commémoratif de la Révolution française […] exécutée par l’orphéon et l’harmonie de Châtellerault […] à la suite de deux répétitions seulement »!

La Liberté est coiffée d’un bonnet phrygien recouvert par une couronne végétale. Vêtue à l’antique, elle porte une épée courte dans un baudrier (qui au passage lui met en valeur les seins…), elle tient au sol de la main droite les tables de la Loi (la Constitution) et de la gauche un flambeau, soit une position inversée par rapport à la statue de la Liberté (la Liberté éclairant le monde) de Frédéric Bartholdi. Comme cette dernière, elle foule des pieds des chaînes brisées. Au dos de la colonne se trouve la dédicace, qu’il n’est pas possible de lire en entier sans entrer sur le château d’eau, j’ai seulement pu lire, entre les branches du cèdre : « République française / Ce monument a été érigé en l’an 1890 / Carnot président de la République/ M. Cleiftie préfet / M. Denoël sous-préfet/ Duvau maire/ et J.C. Duh… adjoints/ la statue … / et … « . Pour un récit de cette inauguration et les discours, voir Le Mémorial du Poitou, 40e année, n° 58, samedi 19 juillet 1890, qui donne même les paroles (de Camille Dehogues père) et la musique (de Camille Dehogues fils) d’une « Cantate dédiée à Monsieur le maire de Châtellerault à l’occasion de l’inauguration du monument commémoratif de la Révolution française […] exécutée par l’orphéon et l’harmonie de Châtellerault […] à la suite de deux répétitions seulement »!

Les lions (oui, Grégory préfère dire des tigres, mais la commande et la description de l’inauguration parlent de « lions millésimés 1789 et 1889 ») assis gardent bien le monument…

Mais quand on arrive aujourd’hui devant le monument, il y a encore un troisième élément remarquable, le monument aux morts de 1914-1918 érigé en 1926…

Mais quand on arrive aujourd’hui devant le monument, il y a encore un troisième élément remarquable, le monument aux morts de 1914-1918 érigé en 1926…

Il s’agit d’un soldat vêtu à l’antique portant dans sa main droite une petite Victoire.

Il s’agit d’un soldat vêtu à l’antique portant dans sa main droite une petite Victoire.

Il porte la signature « Octobre Aimé 1926 ». Je vous ai déjà parlé de Aimé Octobre, grand prix de Rome en 1893, pour la grande poste (1913) et le monument aux morts (1925) de Poitiers ainsi que pour le monument aux morts d’Angles-sur-l’Anglin (1926), sa commune natale, dont la Victoire est un modèle agrandi de la petite victoire portée par le soldat de Châtellerault. Il avait déjà réalisé en 1903 le monument aux morts de 1870 de l’arrondissement de Châtellerault, situé à quelques centaines de mètres (je vous le montrerai très bientôt).

Un modèle en plâtre du monument de 1914-1918 a été présenté au Salon de 1926 sous le n° 3588 et un tirage en bronze exposée au Salon de 1927 sous le n° 3435. Un élément de plâtre pour ce modèle, daté 1926, a été donné par son fils Daniel Octobre en 1944 au musée Sainte-Croix de Poitiers où il est conservé.

Il porte au dos la marque du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris », également une « vieille connaissance » de mes fidèles lecteurs… (voir les monuments aux morts de La Rochelle et Angers, Héraklès archer à Toulouse, la statue du maréchal Joffre à Paris).

Sur le socle en pierre, sous la statue en bronze se trouve une très touchante dédicace :

Sur le socle en pierre, sous la statue en bronze se trouve une très touchante dédicace :

» Ce monument a été consacré / par la / ville de Châtellerault / à l’impérissable souvenir / du dévouement sublime de ses enfants / héroïques serviteurs de la Patrie / pendant la grande tourmente « . Il a été inauguré le 14 juillet 1927.

Voici deux vues du groupe sculpté en bronze… Vous trouvez que la Victoire a une drôle d’allure? Et oui, elle a été victime de vandalisme, vous le verrez mieux sur une autre vue. Elle était intacte en 2008, voir dans ce dossier documentaire.

Le soldat a un visage inexpressif, comme beaucoup de statues d’empereurs romains, il est coiffé à l’antique…

Le soldat a un visage inexpressif, comme beaucoup de statues d’empereurs romains, il est coiffé à l’antique…

Il est drapé dans une toge qui lui laisse les jambes et l’épaule droite nues. Il tient dans la main gauche une épée et des feuilles de chêne.

La Victoire est une stricte réplique miniature de celle du monument aux morts d’Angles-sur-l’Anglin, vêtue d’une longue robe, nu-tête, coiffée d’un chignon. De dos, on voit bien la fracture de son aile gauche… La ville de Châtellerault va-t-elle la faire restaurer correctement???

Photographies prises en août 2012.

Pour aller plus loin : voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, de Charlotte Pon-Willemsen, édité dans la collection des Parcours du patrimoine chez Geste édition, 2008 (ISBN 978-2-84561-483-3) .

Et cet article paru depuis : Grégory Vouhé paru dans l’Actualité Poitou-Charentes n° 106 (automne 2014) : De la femme éplorée à la Victoire, p. 24.

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher.

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher. Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ».

Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ». Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du

Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du  Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909…

Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909… Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ».

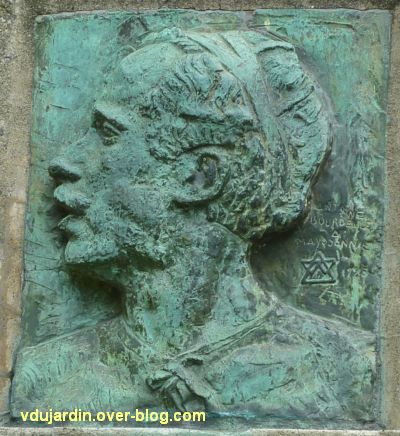

Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ». Voici un détail de ce portrait de Mayssonié…

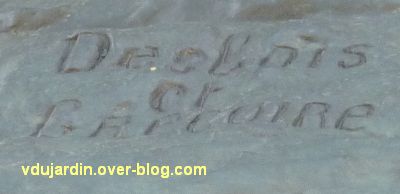

Voici un détail de ce portrait de Mayssonié… Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ».

Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ». De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument.

De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument. Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain

Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin.

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin. Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « .

Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « . Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au

Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au  Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois (

Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois ( Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris »..

Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris ».. Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant.

Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant. De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire.

De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire. Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort…

Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort… Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine. Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de

Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de  Dans l’entrée du musée, voici…

Dans l’entrée du musée, voici… un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à

un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à  Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ».

Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ». Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche.

Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche. Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe.

Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe. De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes.

De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes. Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre).

Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre). Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène.

Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène. Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie.

Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie. Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie.

Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie. Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre… Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze… Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies). Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur  Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du  Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu. De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent. De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps. Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque. De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne. Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « . Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe. Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux. Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants… … et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires. Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles. Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste):

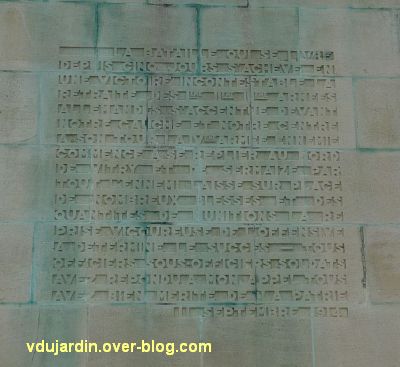

Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste): Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription…

Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription… …vous accueille à cheval, sur un haut socle.

…vous accueille à cheval, sur un haut socle. Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »…

Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »… … et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ».

… et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ». Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée.

Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée. Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau…

Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau… Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal.

Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal. Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).

Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).