Poitiers, ville aux cent clochers… Mais en dehors des clochers, églises et autres institutions religieuses, il y a des statues qui se cachent dans des niches au fil des rues… Presque toutes semblent dater du 19e siècle. Je vous ai déjà montré saint Nicolas, voici quelques autres exemples aujourd’hui. Je commence rue de la Chaussée avec cette statue qui a pour attribut une tour. Il pourrait s’agir de sainte Barbe (fêtée dans quelques jours, le 4 décembre, juste avant saint Nicolas… le 6), dont les attributs sont une tour et une palme. Il y a pas très loin de là une chapelle sainte Barbe dans l’église Saint-Jean-de-Montierneuf. Il y avait des casernes dans ce quartier au 19e siècle (la caserne Dalesme dans les anciens bâtiments de l’abbaye Saint-Jean-de-Montierneuf, maintenant occupée par le rectorat, et ), dont le 20e puis le 109e régiment d’artillerie, sainte Barbe est la patronne des artilleurs (et des pompiers), ce pourrait être une piste. Mais pourquoi ici à l’écart de la caserne?

Poitiers, ville aux cent clochers… Mais en dehors des clochers, églises et autres institutions religieuses, il y a des statues qui se cachent dans des niches au fil des rues… Presque toutes semblent dater du 19e siècle. Je vous ai déjà montré saint Nicolas, voici quelques autres exemples aujourd’hui. Je commence rue de la Chaussée avec cette statue qui a pour attribut une tour. Il pourrait s’agir de sainte Barbe (fêtée dans quelques jours, le 4 décembre, juste avant saint Nicolas… le 6), dont les attributs sont une tour et une palme. Il y a pas très loin de là une chapelle sainte Barbe dans l’église Saint-Jean-de-Montierneuf. Il y avait des casernes dans ce quartier au 19e siècle (la caserne Dalesme dans les anciens bâtiments de l’abbaye Saint-Jean-de-Montierneuf, maintenant occupée par le rectorat, et ), dont le 20e puis le 109e régiment d’artillerie, sainte Barbe est la patronne des artilleurs (et des pompiers), ce pourrait être une piste. Mais pourquoi ici à l’écart de la caserne?

Rue Roche-d’Argent, près du musée Sainte-Croix et du baptistère Saint-Jean, un Christ avec un sacré cœur semble faire du prosélytisme…

Rue Roche-d’Argent, près du musée Sainte-Croix et du baptistère Saint-Jean, un Christ avec un sacré cœur semble faire du prosélytisme…

Deux maisons plus loin se trouve cette religieuse en prière.

Deux maisons plus loin se trouve cette religieuse en prière.

A l’angle de la rue Orillard et de la rue Jean-Jaurès se trouve cette Vierge à l’Enfant, avec Marie et Jésus couronnés.

A l’angle de la rue Orillard et de la rue Jean-Jaurès se trouve cette Vierge à l’Enfant, avec Marie et Jésus couronnés.

Toujours rue Orillard, mais au n° 22, une Vierge à l’Enfant terrasse un dragon… C’est une manière très inhabituelle de représenter la Vierge à l’Enfant… sauf si l’on se souvient que le dragon et le serpent, c’est la même chose, tout animal hybride à queue de serpent est un dragon. Et la Vierge terrassant le serpent se trouve assez fréquemment, le serpent symbolisant le mal, mais aussi la tentation d’Ève. Eva / Ave (Maria), Marie qui rachète la faute d’Ève (attention, je ne fais que vous expliquer la scène et les croyances…).

Toujours rue Orillard, mais au n° 22, une Vierge à l’Enfant terrasse un dragon… C’est une manière très inhabituelle de représenter la Vierge à l’Enfant… sauf si l’on se souvient que le dragon et le serpent, c’est la même chose, tout animal hybride à queue de serpent est un dragon. Et la Vierge terrassant le serpent se trouve assez fréquemment, le serpent symbolisant le mal, mais aussi la tentation d’Ève. Eva / Ave (Maria), Marie qui rachète la faute d’Ève (attention, je ne fais que vous expliquer la scène et les croyances…).

Voici un détail de la Vierge, couronnée, tenant Jésus dans ses bras, leurs deux mains tenant la lance qui terrasse le serpent/dragon.

Voici un détail de la Vierge, couronnée, tenant Jésus dans ses bras, leurs deux mains tenant la lance qui terrasse le serpent/dragon.

Et j’ai essayé de prendre cette bête sous plusieurs angles différents…

On en trouve une autre rue de Puygareau, presque en face de la chapelle Saint-Louis. Jésus porte un sacré cœur dans sa main gauche.

On en trouve une autre rue de Puygareau, presque en face de la chapelle Saint-Louis. Jésus porte un sacré cœur dans sa main gauche.

Plus loin, à l’angle de la rue Faguet et de la rue de la Cathédrale, en face de l’enseigne au coq, deux anges doivent venir d’un édifice détruit…

Plus loin, à l’angle de la rue Faguet et de la rue de la Cathédrale, en face de l’enseigne au coq, deux anges doivent venir d’un édifice détruit…

Voici le premier…

Voici le premier…

Et le second qui, a bien y regarder, ne porte pas d’aile et n’est donc sans doute pas un ange…

Et le second qui, a bien y regarder, ne porte pas d’aile et n’est donc sans doute pas un ange…

Voici sa tête…

Voici sa tête…

J’en ai d’autres en stock, mais cet article est déjà assez long, ça sera pour une autre fois…

Pour aller plus loin, un ouvrage d’un autre temps… Joseph-Marie-Ulysse Béduchaud, Le culte de la très Sainte Vierge dans le Poitou, à travers les siècles jusqu’à nos jours : souvenirs et documents recueillis par J.-M.-U. Béduchaud, Poitiers, société française d’imprimerie et de librairie, 1912

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale).

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale). Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « …

Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « … ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le

ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le  L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite.

L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite. Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton…

Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton… Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre…

Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre… …et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail.

…et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail. et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme.

et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme. Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle.

Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle. Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine.

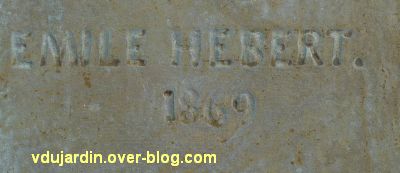

Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine. Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral.

Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral. Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830.

Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830. Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « .

Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846.

Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846. Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.

Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 situé place de Strasbourg à Niort et portant une

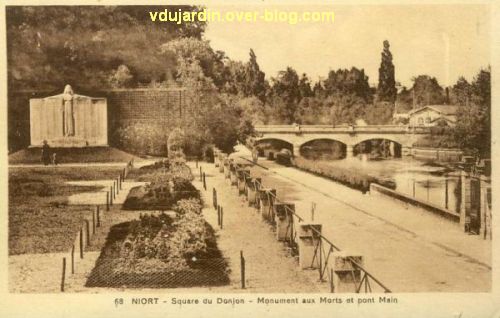

Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 situé place de Strasbourg à Niort et portant une  Le voici à son emplacement d’origine sur une autre carte postale ancienne.

Le voici à son emplacement d’origine sur une autre carte postale ancienne. Il a été déplacé en 2006 de l’autre côté de la Sèvre niortaise, près du centre culturel du Moulin-du-Roc. Son emplacement d’origine est encore visible près du donjon (peut-être pas pour longtemps, l’espace entre le donjon et la Sèvre est en cours de réaménagement).

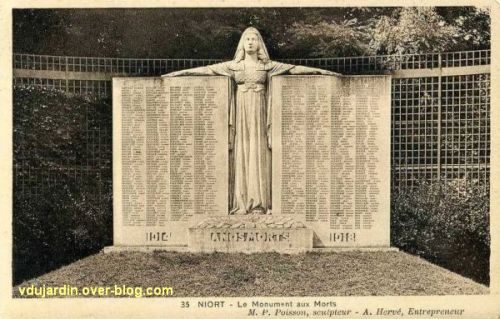

Il a été déplacé en 2006 de l’autre côté de la Sèvre niortaise, près du centre culturel du Moulin-du-Roc. Son emplacement d’origine est encore visible près du donjon (peut-être pas pour longtemps, l’espace entre le donjon et la Sèvre est en cours de réaménagement). Le voici donc maintenant (photographie prise, comme les suivantes, au printemps 2010). Il a été commandé en 1922 et inauguré en juillet 1923. Il est dû au sculpteur d’origine niortaise

Le voici donc maintenant (photographie prise, comme les suivantes, au printemps 2010). Il a été commandé en 1922 et inauguré en juillet 1923. Il est dû au sculpteur d’origine niortaise  Le monument aux morts de Niort est constitué d’une large stèle avec 564 noms de soldats morts pour la France en 1914-1918 qui encadre une figure féminine très rigide… Le sculpteur a joué sur la verticalité de cette figure, accentuée par les plis de sa robe, et l’horizontalité de la stèle, renforcée par la position des bras posés au-dessus. Elle se tient debout sur un socle un peu surélevé par rapport au sol de la stèle et décoré de feuilles de laurier.

Le monument aux morts de Niort est constitué d’une large stèle avec 564 noms de soldats morts pour la France en 1914-1918 qui encadre une figure féminine très rigide… Le sculpteur a joué sur la verticalité de cette figure, accentuée par les plis de sa robe, et l’horizontalité de la stèle, renforcée par la position des bras posés au-dessus. Elle se tient debout sur un socle un peu surélevé par rapport au sol de la stèle et décoré de feuilles de laurier. Il s’agit de Marianne l’allégorie de la République, chaussée de sandales. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien (on le voit peut-être mieux sur la vue de profil) et porte une cuirasse fermée par une ceinture portant les chiffres RF pour République française (je sais, RF, ce sont des lettres, mais quand ce sont des initiales avec une signification, on dit des chiffres…).

Il s’agit de Marianne l’allégorie de la République, chaussée de sandales. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien (on le voit peut-être mieux sur la vue de profil) et porte une cuirasse fermée par une ceinture portant les chiffres RF pour République française (je sais, RF, ce sont des lettres, mais quand ce sont des initiales avec une signification, on dit des chiffres…). Octobre, le mois Fritissime

Octobre, le mois Fritissime La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″.

La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″. Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel

Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel  Approchons-nous un peu… Sur la gauche se trouve la France, reconnaissable à son bonnet Phrygien, et sur la droite la Belgique. Toutes deux tendent les bras et se tiennent les mains au-dessus de la tête de deux petits garçons nus (symboles de l’avenir des deux pays?).

Approchons-nous un peu… Sur la gauche se trouve la France, reconnaissable à son bonnet Phrygien, et sur la droite la Belgique. Toutes deux tendent les bras et se tiennent les mains au-dessus de la tête de deux petits garçons nus (symboles de l’avenir des deux pays?). Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force…

Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force… Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…

Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du  Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du

Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du  Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens).

Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens). Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort.

Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort. La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules.

La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules. Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier.

Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier. Nous les voyons ici, face au monument.

Nous les voyons ici, face au monument. L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère.

L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère. Près du carrefour de la Madeleine à Poitiers, juste en face de l’entrée sud du parc de Blossac, se trouve une maison qui au 19e siècle accueillait aussi les chevaux. Un café, une auberge ont presque toujours occupé ces lieux. Dernier en date, un restaurateur chinois qui était locataire et a dû quitter les lieux suite à de graves désordres de la charpente (et des planchers) qui a valu à l’établissement un arrêté de péril. Les propriétaires parisiens l’ont finalement mise en vente, je ne sais pas si elle sera restaurée ou rasée…Il en restera au moins une petite trace ici.

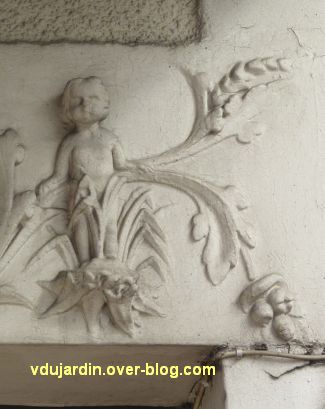

Près du carrefour de la Madeleine à Poitiers, juste en face de l’entrée sud du parc de Blossac, se trouve une maison qui au 19e siècle accueillait aussi les chevaux. Un café, une auberge ont presque toujours occupé ces lieux. Dernier en date, un restaurateur chinois qui était locataire et a dû quitter les lieux suite à de graves désordres de la charpente (et des planchers) qui a valu à l’établissement un arrêté de péril. Les propriétaires parisiens l’ont finalement mise en vente, je ne sais pas si elle sera restaurée ou rasée…Il en restera au moins une petite trace ici. Elle n’a pas un grand intérêt architectural. Seul ce linteau mériterait d’être conservé. Il porte la date de la construction, 1867, dans un cartouche et est encadré par deux personnages sculptés, représentés debout, qui ne sont pas sans rappeler celui de la maison de la grand’rue que je vous ai montré le mois dernier.

Elle n’a pas un grand intérêt architectural. Seul ce linteau mériterait d’être conservé. Il porte la date de la construction, 1867, dans un cartouche et est encadré par deux personnages sculptés, représentés debout, qui ne sont pas sans rappeler celui de la maison de la grand’rue que je vous ai montré le mois dernier. Ils sont complètement noyés dans les couches successives de peinture, complètement asexués et émerge de feuillages. Voici celui de gauche…

Ils sont complètement noyés dans les couches successives de peinture, complètement asexués et émerge de feuillages. Voici celui de gauche… … et celui de droite.

… et celui de droite. Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre… Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze… Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies). Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur  Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du  Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu. De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent. De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps. Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque. De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne. Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « . Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe. Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux. Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants… … et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires. Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

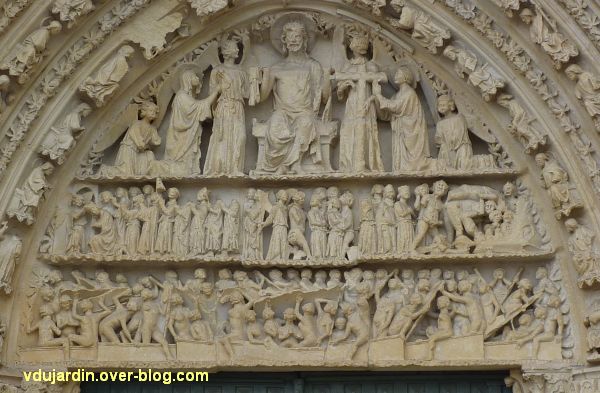

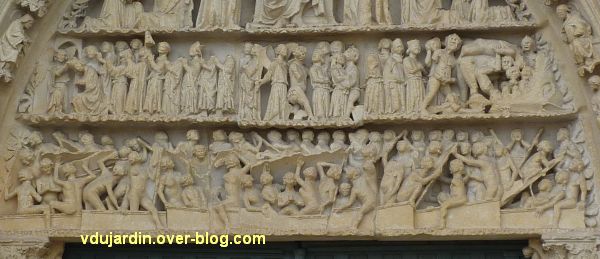

Dans le registre inférieur, les morts, représentés nus et asexués, comme à Bourges (alors qu’ils sont habillés à Paris et à Strasbourg).

Dans le registre inférieur, les morts, représentés nus et asexués, comme à Bourges (alors qu’ils sont habillés à Paris et à Strasbourg). Je vous les montre tous, depuis la gauche vers la droite…

Je vous les montre tous, depuis la gauche vers la droite… Vous avez vu, les morts se lèvent, repoussent les couvercles, certains restent dans le cercueil, d’autres en sortent les jambes…Il sont plusieurs par cercueil, ou plutôt par sarcophage, il semble plutôt s’agir ici de cuve monolithe (d’une seule pièce) en pierre, alors que dans les fouilles des cimetières de cette époque, on trouve plutôt des coffres en pierre composés de plusieurs pierres ou des inhumation en pleine terre (dans les linceuls dont on peut retrouver les épingles) ou dans des cercueils en bois (disparus mais dont il reste les clous).

Vous avez vu, les morts se lèvent, repoussent les couvercles, certains restent dans le cercueil, d’autres en sortent les jambes…Il sont plusieurs par cercueil, ou plutôt par sarcophage, il semble plutôt s’agir ici de cuve monolithe (d’une seule pièce) en pierre, alors que dans les fouilles des cimetières de cette époque, on trouve plutôt des coffres en pierre composés de plusieurs pierres ou des inhumation en pleine terre (dans les linceuls dont on peut retrouver les épingles) ou dans des cercueils en bois (disparus mais dont il reste les clous). Il y en a même un qui semble inquiet et se bouche les oreilles, vous le voyez coincé entre deux couvercles? D’autres prient, vous en voyez sur chaque photographie ou ici tout à droite.

Il y en a même un qui semble inquiet et se bouche les oreilles, vous le voyez coincé entre deux couvercles? D’autres prient, vous en voyez sur chaque photographie ou ici tout à droite. Dans le registre central, les morts ont retrouvé leur vêtements, les femmes leur voile… Seul un archange (Michel) se trouve au milieu de la scène et dirige les uns et les autres soit vers sa droite (la gauche quand on regarde) et le paradis soit vers sa gauche et l’enfer. Mais contrairement à d’autres représentations de la même époque, il n’y a pas ici la balance de la pesée des âmes. Il tient juste une épée (de feu) dans la main droite.

Dans le registre central, les morts ont retrouvé leur vêtements, les femmes leur voile… Seul un archange (Michel) se trouve au milieu de la scène et dirige les uns et les autres soit vers sa droite (la gauche quand on regarde) et le paradis soit vers sa gauche et l’enfer. Mais contrairement à d’autres représentations de la même époque, il n’y a pas ici la balance de la pesée des âmes. Il tient juste une épée (de feu) dans la main droite. Des diables à la tête simiesque et dénudés accueillent les pécheurs en enfer.Celui que l’on voit sur la gauche de cette image semble forniquer avec l’une des pécheresses.

Des diables à la tête simiesque et dénudés accueillent les pécheurs en enfer.Celui que l’on voit sur la gauche de cette image semble forniquer avec l’une des pécheresses. Et jusqu’au dernier, au centre de cette photograhie, qui porte un damné sur son dos avant de le lâcher dans la gueule d’un monstre symbolisant cet enfer.

Et jusqu’au dernier, au centre de cette photograhie, qui porte un damné sur son dos avant de le lâcher dans la gueule d’un monstre symbolisant cet enfer.

Les élus, souriants, sont quant à eux emmenés vers la porte un paradis…La chose cylindrique qui dépasse du faux linteau (la séparation horizontale entre les registres), entre deux têtes, est en fait le pavillon de la trompe de l’ange agenouillé au-dessus. Les trompettes de l’Apocalypse ne sont pas loin de cette scène, c’est assez logique…

Les élus, souriants, sont quant à eux emmenés vers la porte un paradis…La chose cylindrique qui dépasse du faux linteau (la séparation horizontale entre les registres), entre deux têtes, est en fait le pavillon de la trompe de l’ange agenouillé au-dessus. Les trompettes de l’Apocalypse ne sont pas loin de cette scène, c’est assez logique…

Le nouveau thème de la VDB (vie de brodeuse) proposé par

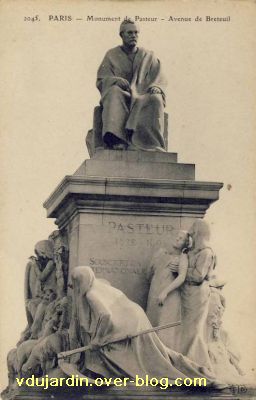

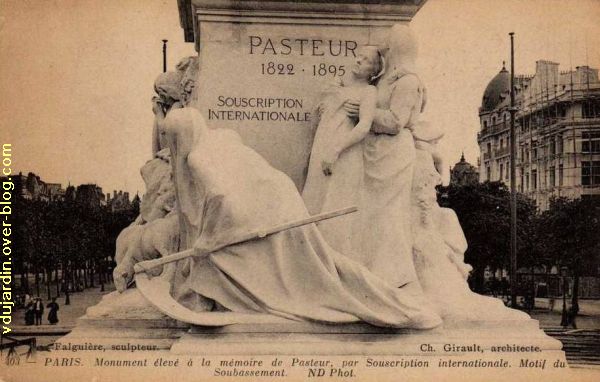

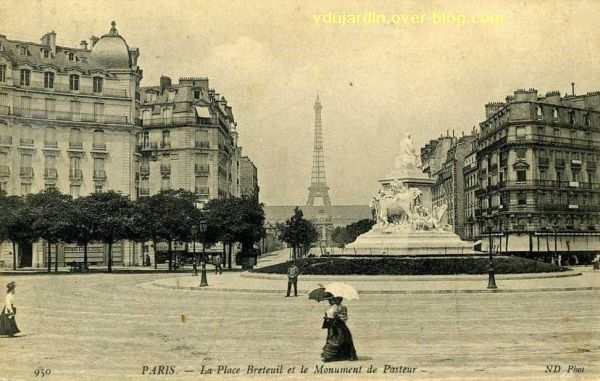

Le nouveau thème de la VDB (vie de brodeuse) proposé par  Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le

Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le  Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre…

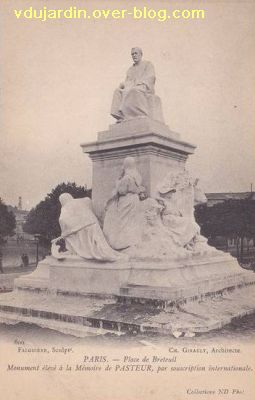

Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre… Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort…

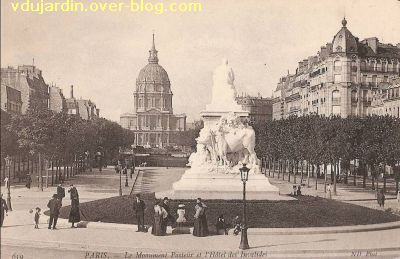

Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort… On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs…

On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs… Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole.

Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole. Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée.

Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée. Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…

Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…