Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un dossier documentaire établi par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la région Centre pour 16 d’entre eux. Ce dossier ne décrit pas Langeais et Chinon, du côté sud, qui sont d’un autre auteur. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur.

Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un dossier documentaire établi par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la région Centre pour 16 d’entre eux. Ce dossier ne décrit pas Langeais et Chinon, du côté sud, qui sont d’un autre auteur. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur.

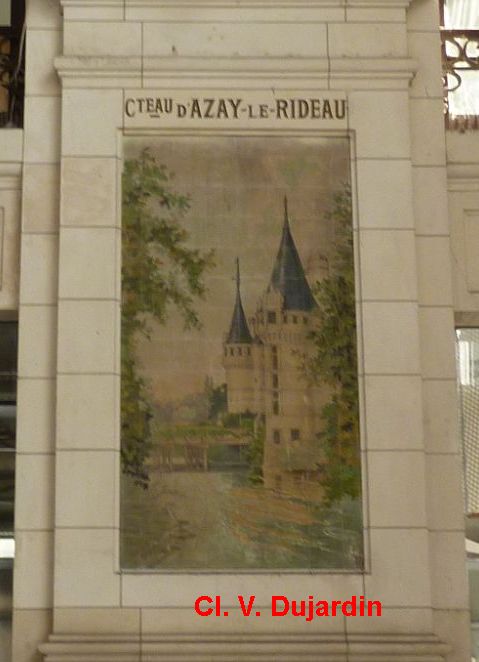

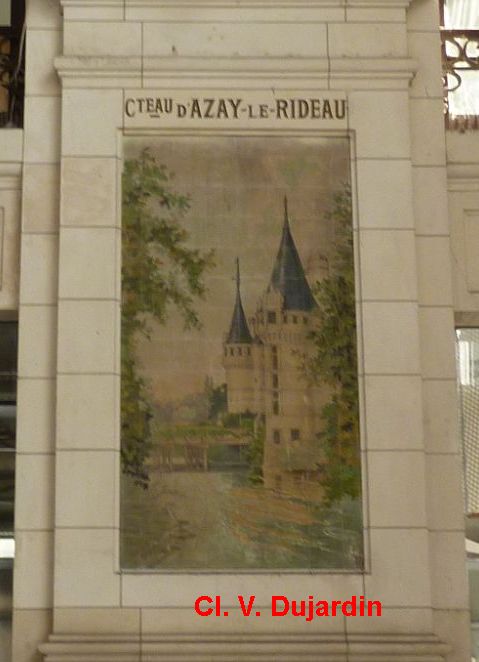

Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat.

Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs.

Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport à aujourd’hui. La plage est à l’arrière plan, alors que devant, quelque part sur la promenade sur la digue vers l’ancienne résidence de l’impératrice (une sculpture en bord de parapet pourrait en faire partie), un couple avec un enfant flâne.

La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport à aujourd’hui. La plage est à l’arrière plan, alors que devant, quelque part sur la promenade sur la digue vers l’ancienne résidence de l’impératrice (une sculpture en bord de parapet pourrait en faire partie), un couple avec un enfant flâne.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

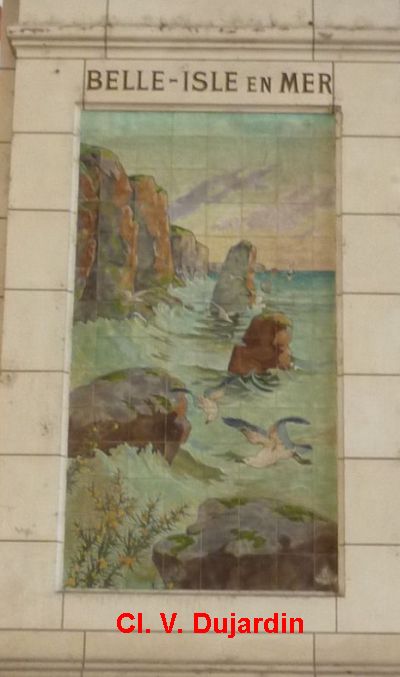

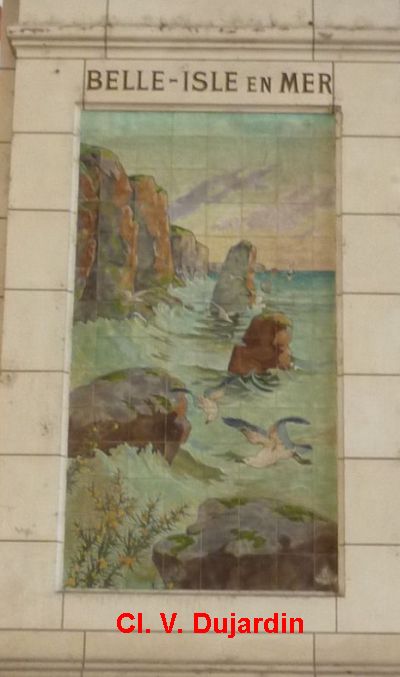

Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau.

Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment.

Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande.

Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort.

L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort.

Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ».

Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ».

Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte.

Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte.

Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite…

Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite…

…et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche.

…et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche.

PS: lors d’un passage dans la gare en novembre 2016, j’ai vu que les panneaux peints ont été déposés pour restauration…

Tous les articles sur la gare de Tours : l’ancien embarcadère, la façade par le sculpteur Henri Varenne et le projet de l’architecte Victor Laloux, les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, allégories de Bordeaux et Toulouse par Jean-Antoine Injalbert, les céramiques peintes du côté nord (Carcassonne, Langeais, Chinon, Arcachon, Cahors, Luchon et, pas photographiés, Vicq-sur-Cère et Amboise), du côté sud (Azay-le-Rideau, les gorges du Tarn, Loches, Biarritz, Belle-Isle -en-Mer, Josslin, Erdeven, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie) et leurs signatures (Utzschneider et Compagnie, Alexandre de Geiger, Digoin, Paris, Sarreguemines, Simas, Alain Mothes).

J’ai trouvé ce livre à la médiathèque dans les nouvelles acquisitions… et poursuis ainsi ma marche vers le 2 % de livres de la rentrée littéraire 2010 (dans le cadre du challenge du 1 % rentrée littéraire 2010, repris par Schlabaya).

J’ai trouvé ce livre à la médiathèque dans les nouvelles acquisitions… et poursuis ainsi ma marche vers le 2 % de livres de la rentrée littéraire 2010 (dans le cadre du challenge du 1 % rentrée littéraire 2010, repris par Schlabaya). Je vous ai déjà parlé de ces céramiques, pour les

Je vous ai déjà parlé de ces céramiques, pour les  L’un, de dos, semble admirer la ville alors que l’autre semble plus avoir envie de jouer.

L’un, de dos, semble admirer la ville alors que l’autre semble plus avoir envie de jouer. Ce panneau porte en bas à droite la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » et en-dessous, la signature M. Simas.

Ce panneau porte en bas à droite la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » et en-dessous, la signature M. Simas. Langeais est représentée par le château dans les rues du village.

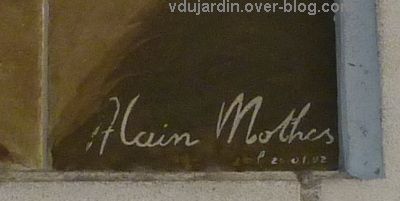

Langeais est représentée par le château dans les rues du village. Ce panneau porte la signature « Alain Mothes » .

Ce panneau porte la signature « Alain Mothes » . Chinon est représenté par le château (la tour maîtresse ou donjon, en fait) précédé de son pont d’accès qui franchit la Vienne.

Chinon est représenté par le château (la tour maîtresse ou donjon, en fait) précédé de son pont d’accès qui franchit la Vienne. Ce panneau porte la signature « Alain Mothes / le 20.01.[18]92 [? 8] « . Je lis 92, mais il doit plus probablement s’agir de 1898. En 1892, le projet de gare de Tours n’était de toute façon pas arrêté. Ou alors, c’est du recyclage d’un panneau prévu pour un autre projet….

Ce panneau porte la signature « Alain Mothes / le 20.01.[18]92 [? 8] « . Je lis 92, mais il doit plus probablement s’agir de 1898. En 1892, le projet de gare de Tours n’était de toute façon pas arrêté. Ou alors, c’est du recyclage d’un panneau prévu pour un autre projet…. Arcachon, pour l’artiste, c’est une forêt de pins avec des pteites fleurs au premier plan, le village caché dans le creux et tout au fond, le bassin. Je ne suis pas sûre qu’un siècle plus tard, Arcachon aurait été représentée ainsi !

Arcachon, pour l’artiste, c’est une forêt de pins avec des pteites fleurs au premier plan, le village caché dans le creux et tout au fond, le bassin. Je ne suis pas sûre qu’un siècle plus tard, Arcachon aurait été représentée ainsi ! Cahors est un panneau sombre. Le pont Valentré, pont fortifié sur le Lot, à l’entrée de Cahors, est au centre de la scène (rappelez-vous, je vous ai parlé de ce pont pour la bande dessinée

Cahors est un panneau sombre. Le pont Valentré, pont fortifié sur le Lot, à l’entrée de Cahors, est au centre de la scène (rappelez-vous, je vous ai parlé de ce pont pour la bande dessinée  Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ».

Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ». Le Mont-Dore, dévalé par des torrents, est à l’arrière-plan du panneau dominé par l’un de ces torrents qui coule entre les rochers. Un grand arbre à gauche assied la scène alors que de l’autre côté du ruisseau une femme, vêtue d’une longue robe sombre, garde ses oies.

Le Mont-Dore, dévalé par des torrents, est à l’arrière-plan du panneau dominé par l’un de ces torrents qui coule entre les rochers. Un grand arbre à gauche assied la scène alors que de l’autre côté du ruisseau une femme, vêtue d’une longue robe sombre, garde ses oies. Amboise (en cours de restauration, je complèterai l’article la prochaine fois que je passerai par là, s’il est remis…, et pour ces messieurs de la SNCF, il ne s’agit pas de fresque – peinture sur enduit frais – mais de peinture sur céramique)

Amboise (en cours de restauration, je complèterai l’article la prochaine fois que je passerai par là, s’il est remis…, et pour ces messieurs de la SNCF, il ne s’agit pas de fresque – peinture sur enduit frais – mais de peinture sur céramique) Luchon est perdue dans un paysage montagneux. Sur la route, un couple roule sur un tandem, la femme à l’avant.

Luchon est perdue dans un paysage montagneux. Sur la route, un couple roule sur un tandem, la femme à l’avant. Le voici de plus près, remarquez les tenues, les chapeaux, la barbe pointue très troisième République de Monsieur, etc.

Le voici de plus près, remarquez les tenues, les chapeaux, la barbe pointue très troisième République de Monsieur, etc. Le panneau porte la signature M. Simas en bas à droite.

Le panneau porte la signature M. Simas en bas à droite.

Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un

Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un  Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat.

Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs.

Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport

La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport  Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche. Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau.

Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite. Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment.

Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche. Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande.

Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande. Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche. L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort.

L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort. Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte.

Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte. Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite…

Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite… …et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche.

…et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche.

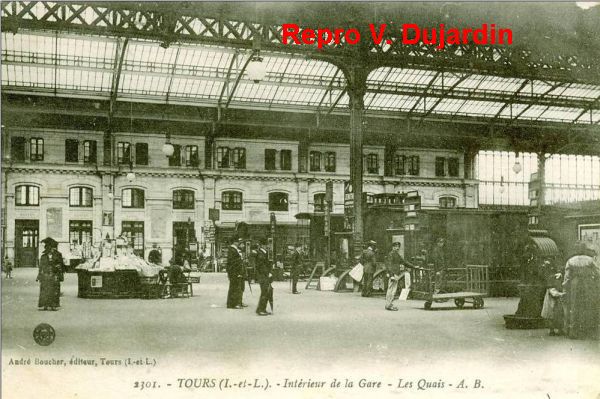

Les anciens guichets ont disparu…

Les anciens guichets ont disparu… … mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique.

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique. Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale. J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le

J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le  Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le

Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le  À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié.

À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié. Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie.

Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie. Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par  Avec ce livre dont on parle beaucoup, j’inaugure mes lectures du défi du challenge du 1 % rentrée littéraire 2010, repris par

Avec ce livre dont on parle beaucoup, j’inaugure mes lectures du défi du challenge du 1 % rentrée littéraire 2010, repris par  Ce livre entre dans le cadre du défi du

Ce livre entre dans le cadre du défi du