Au cours de mon grand week-end début novembre 2010 à Strasbourg, j’ai visité tous les musées et la plupart des expositions en cours. Aujourd’hui, je vous présente Des mondes de papier, l’imagerie populaire de Wissembourg, exposition proposée par le Musée alsacien jusqu’au 31 janvier 2011 dans la Galerie Heitz du Palais Rohan. Y sont présentées des planches d’images en couleur imprimées entre 1839 et 1939 par l’entreprise de lithographie fondée par Jean-Frédéric Wentzel dans la petite ville alsacienne de Wissembourg, cette production d’images étant même plus importante que celle d’Épinal. J’ai fait de belles découvertes, comme les personnages imprimés grandeur nature, les petits personnages et décors à découper et coller sur carton pour faire des théâtres de papier, des jeux de l’oie, ou encore des zootropes. Kézako? C’est un procédé qui permet, en collant des images dans un cylindre, d’obtenir une impression de mouvement, un peu comme pour les flipbooks (ces petits livres dont on tourne les pages vite en les tenant par le coin et cela donne l’impression de mouvement, j’avais vu une super exposition à rennes il y a quelques années). Mais pour les zootropes, les images tournent dans le cylindre et on les regarde par une fente… Vous préférez comprendre en image? Retrouvez ici les flipbooks et là les zootropes… et vous pouvez même acheter un kit ici (fautes de grammaires gratuites… je ne garantis pas la boutique).

Au cours de mon grand week-end début novembre 2010 à Strasbourg, j’ai visité tous les musées et la plupart des expositions en cours. Aujourd’hui, je vous présente Des mondes de papier, l’imagerie populaire de Wissembourg, exposition proposée par le Musée alsacien jusqu’au 31 janvier 2011 dans la Galerie Heitz du Palais Rohan. Y sont présentées des planches d’images en couleur imprimées entre 1839 et 1939 par l’entreprise de lithographie fondée par Jean-Frédéric Wentzel dans la petite ville alsacienne de Wissembourg, cette production d’images étant même plus importante que celle d’Épinal. J’ai fait de belles découvertes, comme les personnages imprimés grandeur nature, les petits personnages et décors à découper et coller sur carton pour faire des théâtres de papier, des jeux de l’oie, ou encore des zootropes. Kézako? C’est un procédé qui permet, en collant des images dans un cylindre, d’obtenir une impression de mouvement, un peu comme pour les flipbooks (ces petits livres dont on tourne les pages vite en les tenant par le coin et cela donne l’impression de mouvement, j’avais vu une super exposition à rennes il y a quelques années). Mais pour les zootropes, les images tournent dans le cylindre et on les regarde par une fente… Vous préférez comprendre en image? Retrouvez ici les flipbooks et là les zootropes… et vous pouvez même acheter un kit ici (fautes de grammaires gratuites… je ne garantis pas la boutique).

J’ai aussi appris que ces images que je pensais imprimées en lithographie en couleur ne l’étaient pas le plus souvent. Pour réaliser une lithographie en couleur, il faut des ouvriers imprimeurs hautement qualifiés (et donc chers…) pour bien caler chaque pierre les unes après les autres (une par couleur, voir les explications ici par exemple), le moindre décalage est fatal… Du coup, à Wissembourg (et sans doute ailleurs), ils ont préféré imprimer les lithographies en noir et blanc. puis des ouvrières peu qualifiées procédaient à la mise en couleur à l’aide de pochoirs, une ouvrière par couleur, toujours la même couleur, et plus facile à caler que la feuille à l’envers sur la presse…

J’ai moins aimé les productions d’images pieuses, mais apprécié ces ancêtres de la BD que sont les petites histoires illustrées…

Je vous invite à aller découvrir le dossier en ligne du Musée alsacien.

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à  Cette fois, nous nous enfonçons vraiment sous terre, entre des planches de coffrage…

Cette fois, nous nous enfonçons vraiment sous terre, entre des planches de coffrage… Et regardez comme

Et regardez comme  Elle a d’ailleurs bien raison, car c’est bien pratique, un jardin comme ça pour faire des photographies… Un jardin au ras des yeux, nous n’avons pas l’habitude, et celà donne un point de vue complètement différent.

Elle a d’ailleurs bien raison, car c’est bien pratique, un jardin comme ça pour faire des photographies… Un jardin au ras des yeux, nous n’avons pas l’habitude, et celà donne un point de vue complètement différent. Et c’est l’un des rares jardins où la plupart des plantes sont étiquetées, bien pratique aussi si l’on veut prendre des notes pour notre propre jardin.

Et c’est l’un des rares jardins où la plupart des plantes sont étiquetées, bien pratique aussi si l’on veut prendre des notes pour notre propre jardin. Je vous laisse faire le tour avec moi…

Je vous laisse faire le tour avec moi… Allez, encore quelques petits oeillets pour la route, il faudra attendre quelques mois pour en revoir en fleur.

Allez, encore quelques petits oeillets pour la route, il faudra attendre quelques mois pour en revoir en fleur. Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir

Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir  Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt.

Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt. La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté.

La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté. Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe.

Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe. Après la

Après la  Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue…

Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue… …alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres.

…alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres. Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des

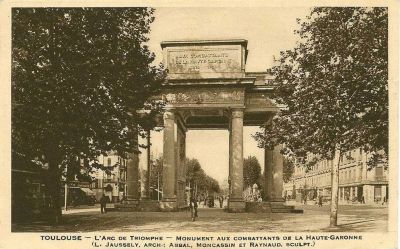

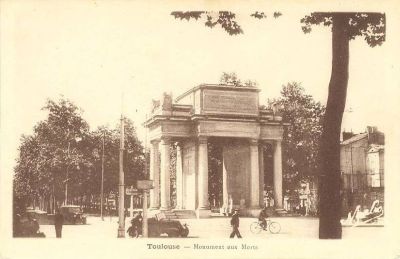

Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des  Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés.

Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés. La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.

La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.

Je vous invite à relire mon article sur la

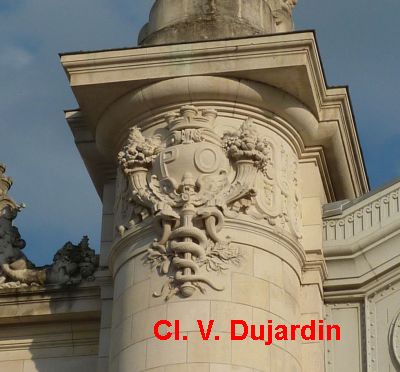

Je vous invite à relire mon article sur la  Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,  Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds. Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre… Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de  De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail…. et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc… Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à  Mais le jeu de couleurs entre les grandes parois peintes dans les tons rouges et les fleurs diverses, cela, vous le voyez bien ici au centre…

Mais le jeu de couleurs entre les grandes parois peintes dans les tons rouges et les fleurs diverses, cela, vous le voyez bien ici au centre… … ou encore ici, avec ces structures qui se mêlent aux plantes.

… ou encore ici, avec ces structures qui se mêlent aux plantes. Et maintenant, c’est parti Main dans la main, dans le jardin n° 19 bis conçu pour le compte de Benjamin Millepied par Caroline Bourgeois, Virginie Brana, Marie Carayon, Annabelle Guehria, Nicolas Houdin, Christophe Lemoing, Cécile Mercat, Marcos Sampaio et Marie-France Taudière dans le cadre de la formation « Nouvelles Orientations Paysagères ». Il faut parcourir le jardin à deux, main dans la main, l’un sur les plots bleus (en fait, vert, d’après les concepteurs, mais j’ai un problème pour fixer la limite entre le bleu et le vert dans ces tons là), l’autre sur les roses.

Et maintenant, c’est parti Main dans la main, dans le jardin n° 19 bis conçu pour le compte de Benjamin Millepied par Caroline Bourgeois, Virginie Brana, Marie Carayon, Annabelle Guehria, Nicolas Houdin, Christophe Lemoing, Cécile Mercat, Marcos Sampaio et Marie-France Taudière dans le cadre de la formation « Nouvelles Orientations Paysagères ». Il faut parcourir le jardin à deux, main dans la main, l’un sur les plots bleus (en fait, vert, d’après les concepteurs, mais j’ai un problème pour fixer la limite entre le bleu et le vert dans ces tons là), l’autre sur les roses. Aïe, plus loin, un plot pour deux, et changement de côté… On peut changer de main ? Attention à ne pas trop regarder à ses pieds, il y a aussi de grands miroirs partout, attention à ne pas se cogner…

Aïe, plus loin, un plot pour deux, et changement de côté… On peut changer de main ? Attention à ne pas trop regarder à ses pieds, il y a aussi de grands miroirs partout, attention à ne pas se cogner… Euh, là, on fait comment? celui qui a tiré le rose tourne indéfiniment?

Euh, là, on fait comment? celui qui a tiré le rose tourne indéfiniment? Heureusement, des bancs permettent de se reposer…

Heureusement, des bancs permettent de se reposer… … et de profiter quand même des plantes bien fleuries de ce jardin, comme ce beau fushia, ou de la sorte de danse des visiteurs qui se retrouvent hésitants, en équilibre sur un pied, à la recherche d’un plot de la bonne couleur, main dans la main avec un ou une partenaire…

… et de profiter quand même des plantes bien fleuries de ce jardin, comme ce beau fushia, ou de la sorte de danse des visiteurs qui se retrouvent hésitants, en équilibre sur un pied, à la recherche d’un plot de la bonne couleur, main dans la main avec un ou une partenaire… Après la

Après la  Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles.

Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles. Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun.

Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun. Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à

Depuis quelques semaines, chaque jeudi après-midi (quand je ne me trompe pas de date de publication…), je vous emmène à  Comme pour l’arbre à prières du jardin n° 13, les artistes ont décliné le principe des arbres à loques, dont ils ont photographiés quelques exemplaires à travers le monde…

Comme pour l’arbre à prières du jardin n° 13, les artistes ont décliné le principe des arbres à loques, dont ils ont photographiés quelques exemplaires à travers le monde… … Photographies qui se retrouvent suspendues aux arbres eux-mêmes entourés de ces chiffons votifs.

… Photographies qui se retrouvent suspendues aux arbres eux-mêmes entourés de ces chiffons votifs. On franchit l’une des passerelles du sentier des fers…

On franchit l’une des passerelles du sentier des fers… … pour découvrir un autre arbre à loques.

… pour découvrir un autre arbre à loques. Un autre passage entre les fers…

Un autre passage entre les fers… … et une autre version très colorée d’arbre porte chance…

… et une autre version très colorée d’arbre porte chance… Dans un creux, on découvre les troncs entourés de tissus, comme

Dans un creux, on découvre les troncs entourés de tissus, comme  … et tout au fond d’un cratère, je les trouve superbes, des silhouettes qui évoquent ce peuple des mânes…

… et tout au fond d’un cratère, je les trouve superbes, des silhouettes qui évoquent ce peuple des mânes… en voici une autre vue

en voici une autre vue et encore une autre

et encore une autre avant de remonter vers le

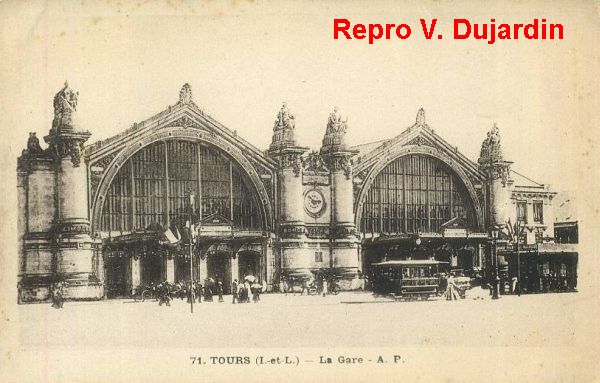

avant de remonter vers le  La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de

La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de  Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau  Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,