Aujourd’hui s’ouvre le printemps des poètes 2013, je vous propose de revoir un article publié il y a trois ans…

Article du 30 mars 2010

Retournons à Toulouse… Cette fontaine, dite fontaine Belle-Paule, est située non loin de la Jeanne d’Arc d’Antonin Mercier. sur une placette formée à l’angle de la rue de la Concorde et de la rue Falguière (oui, le sculpteur Alexandre Falguière, dont je vous ai parlé pour le monument à Pasteur à Paris avec des vues d’hier et d’aujourd’hui, Pierre Goudouli ou le Vainqueur du combat de coq, tous deux à Toulouse, et le monument à Léon Gambetta à Cahors).

Cette fontaine hexagonale a été réalisée en 1910 par le statuaire Laporte Blairsy.

Cette fontaine hexagonale a été réalisée en 1910 par le statuaire Laporte Blairsy.

Elle fut réalisée grâce à un legs du négociant toulousain Octave Sage à l’académie toulousaine des jeux floraux. Si vous suivez le lien, vous apprendrez que la compagnie des Jeux Floraux fut fondée en 1323 par sept troubadours , qu’ils ont leur fête le 3 mai, qu’à la fin du 15e siècle, une mystérieuse Dame Clémence Isaure protège et restaure les Jeux Floraux, qu’ils connurent diverses vicissitudes avant de renaître en 1895 à l’instigation de Frédéric Mistral, avec de nouveaux concours de langue d’oc.

Elle fut réalisée grâce à un legs du négociant toulousain Octave Sage à l’académie toulousaine des jeux floraux. Si vous suivez le lien, vous apprendrez que la compagnie des Jeux Floraux fut fondée en 1323 par sept troubadours , qu’ils ont leur fête le 3 mai, qu’à la fin du 15e siècle, une mystérieuse Dame Clémence Isaure protège et restaure les Jeux Floraux, qu’ils connurent diverses vicissitudes avant de renaître en 1895 à l’instigation de Frédéric Mistral, avec de nouveaux concours de langue d’oc.

Au sommet du monument se tient donc la fameuse dame Clémence Isaure, alias » la belle Paule « , réalisée en bronze. Je vous présenterai d’autres représentations de Clémence Isaure à Toulouse, celle qui se trouvait au Grand-Rond (par Paul Ducuing) et celle de l’hôtel d’Assezat.

Au sommet du monument se tient donc la fameuse dame Clémence Isaure, alias » la belle Paule « , réalisée en bronze. Je vous présenterai d’autres représentations de Clémence Isaure à Toulouse, celle qui se trouvait au Grand-Rond (par Paul Ducuing) et celle de l’hôtel d’Assezat.

D’un autre côté, désolée pour la photographie, il ne faisait pas très beau en ce jour de début mars… Admirez sa haute coiffe et la couronne végétale (pour le vainqueur des jeux?) qu’elle tient dans la main gauche.

D’un autre côté, désolée pour la photographie, il ne faisait pas très beau en ce jour de début mars… Admirez sa haute coiffe et la couronne végétale (pour le vainqueur des jeux?) qu’elle tient dans la main gauche.

Sur la colonne de marbre sont sculptés trois fillettes.

Sur la colonne de marbre sont sculptés trois fillettes.

Sous leurs pieds, dans un décor de fleurs et de tiges entremêlées, des tortues dressées sur leurs pattes arrière, en bronze, crachent de l’eau.

Sous leurs pieds, dans un décor de fleurs et de tiges entremêlées, des tortues dressées sur leurs pattes arrière, en bronze, crachent de l’eau.

Trois couples de crapauds, en bronze, tentent d’escalader la margelle. Ils n’ont pas plu à tout le monde (les critiques valent la lecture!) quand la fontaine a été mise en place…

Trois couples de crapauds, en bronze, tentent d’escalader la margelle. Ils n’ont pas plu à tout le monde (les critiques valent la lecture!) quand la fontaine a été mise en place…

Trois gargouilles fantastiques évacuent le trop-plein d’eau à l’extérieur du bassin… Tiens, des gargouilles, je propose donc l’article à la communauté des gargouilles.

Trois gargouilles fantastiques évacuent le trop-plein d’eau à l’extérieur du bassin… Tiens, des gargouilles, je propose donc l’article à la communauté des gargouilles.

Sur la face extérieure du bassin, vous pouvez voir un bas-relief en bronze avec un paysage urbain comprenant un pont (je n’ai pas trouvé d’étude qui précise de quel pont il s’agit PS: voir en commentaire)…

Sur la face extérieure du bassin, vous pouvez voir un bas-relief en bronze avec un paysage urbain comprenant un pont (je n’ai pas trouvé d’étude qui précise de quel pont il s’agit PS: voir en commentaire)…

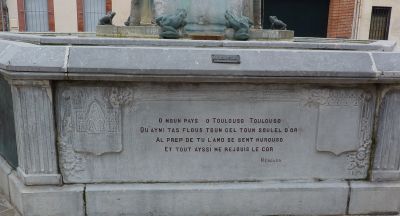

… un texte en occitan de Mengaud (dont vous pouvez découvrir le buste au grand-rond)…

… un texte en occitan de Mengaud (dont vous pouvez découvrir le buste au grand-rond)…

… un relief en bronze avec un grand pont, pas plus identifié, si quelqu’un a l’information, je complèterai l’article [voir en commentaire]…

… un relief en bronze avec un grand pont, pas plus identifié, si quelqu’un a l’information, je complèterai l’article [voir en commentaire]…

… un texte en français de Pipert…

… un texte en français de Pipert…

… un autre paysage urbain en bronze, et sur la dernière face, la dédicace que je vous ai montrée au début de l’article.

… un autre paysage urbain en bronze, et sur la dernière face, la dédicace que je vous ai montrée au début de l’article.

PS: un lecteur a précisé qu’il s’agissait du pont neuf et de l’ancien pont Saint-Pierre.

En attendant que je trie mes photographies des jardins (mais vous pouvez les visiter virtuellement sur le

En attendant que je trie mes photographies des jardins (mais vous pouvez les visiter virtuellement sur le  En voici une autre…

En voici une autre… Encore une… avec une main sur le menton

Encore une… avec une main sur le menton Ouh… Celle-ci grimace…

Ouh… Celle-ci grimace… Tiens, une gargouille aux traits d’un homme, pieds nus. De qui s’agit-il? Du propriétaire du château, du sculpteur, de l’architecte?

Tiens, une gargouille aux traits d’un homme, pieds nus. De qui s’agit-il? Du propriétaire du château, du sculpteur, de l’architecte? Voici la même, de face…

Voici la même, de face… Une autre à contre-jour…

Une autre à contre-jour… Et sous cet angle, on voit aussi des

Et sous cet angle, on voit aussi des  …vu comme ça,

…vu comme ça,  Et pour terminer pour aujourd’hui, voici les deux atlantes qui soutiennent le balcon dans la cour d’honneur… Un homme barbu d’un certain âge…

Et pour terminer pour aujourd’hui, voici les deux atlantes qui soutiennent le balcon dans la cour d’honneur… Un homme barbu d’un certain âge… … et un jeune homme qui soufle dans une trompe…

… et un jeune homme qui soufle dans une trompe… Je vous avais annoncé qu’il y avait d’autres gargouilles au

Je vous avais annoncé qu’il y avait d’autres gargouilles au  Ah, au fait,

Ah, au fait,  Ici, comme vous le voyez, elles sont sur le mur, vers le haut mais as au niveau de l’égout du toit (la partie où le toit s’égoutte), elles n’ont donc absolument aucune fonction, c’est une des raisons pour lesquelles je pense qu’elles sont dues à Viollet-le-Duc… qui les a peut-être récupérées sur ce bâtiment ou sur un autre, ou bien qui les a fait taillées par les sculpteurs qui travaillaient en même temps sur la restauration (radicale) de l’église voisine Saint-Sernin.

Ici, comme vous le voyez, elles sont sur le mur, vers le haut mais as au niveau de l’égout du toit (la partie où le toit s’égoutte), elles n’ont donc absolument aucune fonction, c’est une des raisons pour lesquelles je pense qu’elles sont dues à Viollet-le-Duc… qui les a peut-être récupérées sur ce bâtiment ou sur un autre, ou bien qui les a fait taillées par les sculpteurs qui travaillaient en même temps sur la restauration (radicale) de l’église voisine Saint-Sernin. Et voici la dernière gargouille.

Et voici la dernière gargouille. Avant même de connaître l’existence de la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par d’

Avant même de connaître l’existence de la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par d’ Revenons à nos gargouilles… J’ai un gros doute sur leur datation. En effet, si le bâtiment date du 16e siècle, il a connu une restauration radicale par Viollet-le-Duc en 1868-1871, il ne serait donc pas très surprenant qu’il ait inventé certaines d’entre elles à partir de fragments… n tout cas, elles ne sont pas à leur place fonctionnelle et ne peuvent ici en aucun cas évacuer l’eau du toit, elles sont juste là pour faire b

Revenons à nos gargouilles… J’ai un gros doute sur leur datation. En effet, si le bâtiment date du 16e siècle, il a connu une restauration radicale par Viollet-le-Duc en 1868-1871, il ne serait donc pas très surprenant qu’il ait inventé certaines d’entre elles à partir de fragments… n tout cas, elles ne sont pas à leur place fonctionnelle et ne peuvent ici en aucun cas évacuer l’eau du toit, elles sont juste là pour faire b Je vous présente aujourd’hui les quatre gargouilles (il faudrait dire gargouilles saillantes, pour donner le juste nom du vocabulaire de l’architecture) de la façade principale. Il y en a autant sur la façade postérieure. Sur les photographies, vous apercevez un petit fil sur leur dos et leur tête, il s’agit d’un dispositif contre les pigeons, que l’on trouve sur de plus en plus de bâtiments monuments historiques (les déjections acides sont très nocives), un courant électrique dissuade les pigeons de se poser.

Je vous présente aujourd’hui les quatre gargouilles (il faudrait dire gargouilles saillantes, pour donner le juste nom du vocabulaire de l’architecture) de la façade principale. Il y en a autant sur la façade postérieure. Sur les photographies, vous apercevez un petit fil sur leur dos et leur tête, il s’agit d’un dispositif contre les pigeons, que l’on trouve sur de plus en plus de bâtiments monuments historiques (les déjections acides sont très nocives), un courant électrique dissuade les pigeons de se poser. Je vous les ai placées telles qu’elles se présentent de gauche à droite sur la façade.

Je vous les ai placées telles qu’elles se présentent de gauche à droite sur la façade.