Je réédite cet article paru il y a juste un mois, le 4 juin 2012: si tout se passe comme prévu, l’Hermione sera sortie de sa forme de radoub à partir de 19h15 et ira faire un tour dans la Charente… Les mâts ne seront mis en place que dans les prochains mois…

J’ai reçu ce livre dans le cadre d’une opération « masse critique » organisée par Babelio, spéciale livres de jeunesse. Merci à Babelio et à Geste éditions.

Le livre : Les naufragés de l’Hermione de Christophe Lafitte, collection Le Geste noir, n° 23, Geste éditions, 2012, 251 pages, ISBN 978-2845619531.

L’histoire : à Rochefort en Charente-Maritime de nos jours. L’inspecteur Léo Vargal vient d’arriver de région parisienne (Nanterre), en remplacement de l’inspecteur Duvivier, mort peu avant dans un accident de la circulation. À peine arrivé, et déjà un meurtre, un homme a été tué sur son carrelet et transporté dans un appartement, vêtu d’une tenue d’officier de marine. Dans un bistrot, il en apprend plus sur Rochefort, son passé dans la marine et notamment la construction navale, et la construction en cours de la réplique de l’Hermione. Quand un deuxième cadavre est découvert, bientôt suivi d’autres morts… Que se passe-t-il donc dans cette ville en principe paisible?

Mon avis : le polar par lui-même est assez bien construit, même s’il faut un peu s’accrocher pour suivre les différents membres de la famille Norman. Un polar « à l’ancienne », « à la Maigret », le commissaire Ferret encourageant son jeune collègue exilé (contre son gré) de Nanterre à la méthode déductive, les renforts de la PJ n’œuvrent qu’en toile de fond et ne semblent pas décisifs dans le dénouement. L’auteur surfe sur l’actualité… La frégate de La Fayette, l’Hermione, avait été lancée de Rochefort en 1780. Sa réplique (enfin sa coque… la mise en place des mâts sera pour plus tard) sera mise à l’eau dans la Charente dans quelques semaines, avec une grande fête les 6,7 et 8 juillet 2012. Mais finalement, il est peu question de l’Hermione dans le livre, à part qu’elle manque périr dans un incendie… Le roman aborde aussi le passé des bagnes, et notamment celui de l’île de Ré, le passé de la marine à Rochefort (abordé surtout par des habitants croisés au fil de l’enquête ou le musée de la Marine, bizarrement pas vraiment à travers la Corderie royale). Dans le détail, il y a trop de fautes d’orthographe et de grammaire… « le foi de veau » a eu une crise de foi(e) p. 77, le verbe tinter n’est transitif qu’en marine… mais la construction « la porte vitrée tinta sa clochette » est peut-être poétique mais incorrecte (p. 25), etc. (mais cela reste néanmoins moins dramatique que dans La mémoire mutilée de Mohamed Cherid, dont je vous ai parlé récemment). J’ai préféré ce titre à L’assassinat de l’ingénieur Leberton, de Jacques Farisy, dans la même collection…

En savoir plus sur l’Hermione : voir le site officiel de l’association et celui des festivités 2012. Et si vous allez à Rochefort, à part le musée de la Marine (y compris l’école de médecine navale) et l’Hermione dont il est question dans le livre, vous pouvez aussi visiter la corderie royale (son centre international de la mer et sa riche librairie) et la maison/musée Pierre Loti (attention, le nombre de places à chaque visite est limité, en juillet et août, il faut impérativement réserver, plus d’informations sur le site de la ville de Rochefort)…

En mars 2017, le square Valin de La Rochelle était en plein travaux…

En mars 2017, le square Valin de La Rochelle était en plein travaux… Comme pour celui de Tours (

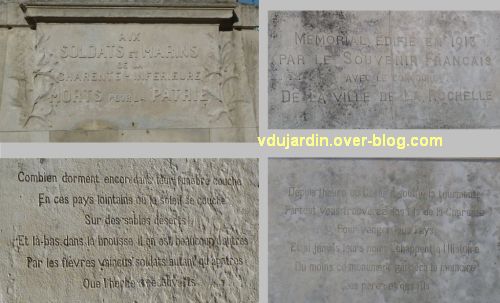

Comme pour celui de Tours ( Il porte la signature du sculpteur Pierre Laurent, et une date presque illisible, « 191? ». Ce sculpteur a aussi réalisé

Il porte la signature du sculpteur Pierre Laurent, et une date presque illisible, « 191? ». Ce sculpteur a aussi réalisé  Sur la face principale (en haut à gauche), en majuscules, se trouve la dédicace, encadrée de branches de laurier, » Aux / soldats et marins / de la / Charente-Inférieure / morts pour la patrie ».

Sur la face principale (en haut à gauche), en majuscules, se trouve la dédicace, encadrée de branches de laurier, » Aux / soldats et marins / de la / Charente-Inférieure / morts pour la patrie ».

Sur la droite, un soldat mourant est allongé sur le sol. Son casque a glissé derrière lui.

Sur la droite, un soldat mourant est allongé sur le sol. Son casque a glissé derrière lui. Ah, on voit mieux sous cet angle… Il est en appui sur son avant-bras gauche et lève le bras droit.

Ah, on voit mieux sous cet angle… Il est en appui sur son avant-bras gauche et lève le bras droit.

On tourne un peu, pas de doute, couvre-chef (un bachie?) à pompon tenu par une jugulaire, c’est bien un marin.

On tourne un peu, pas de doute, couvre-chef (un bachie?) à pompon tenu par une jugulaire, c’est bien un marin. Au dos du monument, à la base de l’obélisque, est posée une couronne funéraire avec une ancre et une palme.

Au dos du monument, à la base de l’obélisque, est posée une couronne funéraire avec une ancre et une palme. Une dernière petite vue de dos…

Une dernière petite vue de dos… Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle.

Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle. Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce

Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce  Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle.

Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle. C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan.

C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan. Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à

Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à  Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse…

Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse… … manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle…

… manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle… Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu…

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu… D’autres semblent captivés par leur livre…

D’autres semblent captivés par leur livre… Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…

Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…

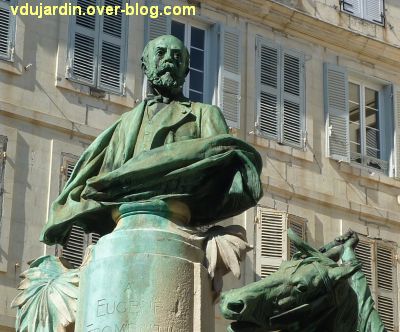

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze.

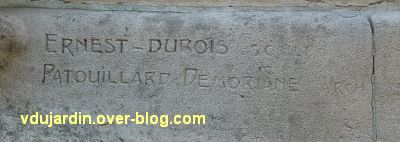

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze. Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à

Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à  Le sujet est identifié sur le haut socle.

Le sujet est identifié sur le haut socle. Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin…

Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin… C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi…

C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi… … avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve!

… avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve! Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de

Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de  Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé…

Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé… On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors.

On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors. Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban.

Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban. Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain…

Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain… … la même vue de face.

… la même vue de face.

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « .

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « . Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le

Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le  Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite.

Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite. Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale).

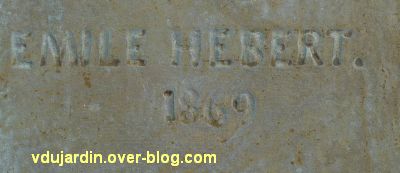

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale). Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « …

Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « … ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le

ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le  L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite.

L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite. Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton…

Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton… Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre…

Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre… …et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail.

…et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail. et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme.

et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme. Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle.

Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle. Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine.

Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine. Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral.

Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral. Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830.

Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830. Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « .

Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846.

Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846. Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.

Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942. Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre… Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze… Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies). Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur  Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du  Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu. De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent. De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps. Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque. De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne. Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « . Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe. Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux. Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants… … et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires. Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du  Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,

Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,  Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche.

Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche. Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…