Après avoir fait le tour du clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers à l’extérieur à toutes ses phases de constructions (à la toute fin du 11e siècle (époque romane), au 15e siècle avec le collège apostolique détaillé sur l’article suivant et les singes monstrueux), et les sculptures de la fin du 19e siècle (Vierge à l’Enfant, saintes Agnès, Radegonde, Disciole, saint Hilaire), entrons sous le clocher porche. Normalement, la lumière s’allume quand vous passez, attardez vous un peu avant de descendre les marches vers la nef. Vous y verrez deux reliefs qui doivent provenir du portail roman avant son remplacement au 15e siècle. Du côté sud (à droite en entrant) se trouve ce Christ bénissant. On le reconnaît à son nimbe cruciforme, ou, pour parler plus clairement, à son auréole (le rond derrière sa tête) marquée d’une croix. Il est assis de face sur un riche fauteuil et lève sa main droite dans un geste de bénédiction, geste qui est presque toujours représenté ainsi, la paume de la main vers l’avant, l’auriculaire et l’annulaire repliés, le majeur et l’index levés, le pouce refermé vers ces deux doigts. De la main gauche, il maintient contre sa cuisse un livre, la Bible.

Après avoir fait le tour du clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers à l’extérieur à toutes ses phases de constructions (à la toute fin du 11e siècle (époque romane), au 15e siècle avec le collège apostolique détaillé sur l’article suivant et les singes monstrueux), et les sculptures de la fin du 19e siècle (Vierge à l’Enfant, saintes Agnès, Radegonde, Disciole, saint Hilaire), entrons sous le clocher porche. Normalement, la lumière s’allume quand vous passez, attardez vous un peu avant de descendre les marches vers la nef. Vous y verrez deux reliefs qui doivent provenir du portail roman avant son remplacement au 15e siècle. Du côté sud (à droite en entrant) se trouve ce Christ bénissant. On le reconnaît à son nimbe cruciforme, ou, pour parler plus clairement, à son auréole (le rond derrière sa tête) marquée d’une croix. Il est assis de face sur un riche fauteuil et lève sa main droite dans un geste de bénédiction, geste qui est presque toujours représenté ainsi, la paume de la main vers l’avant, l’auriculaire et l’annulaire repliés, le majeur et l’index levés, le pouce refermé vers ces deux doigts. De la main gauche, il maintient contre sa cuisse un livre, la Bible.

Du côté nord (à gauche en entrant) se trouve un personnage féminin assis de face. Comment ça, vous ne voyez rien…

Du côté nord (à gauche en entrant) se trouve un personnage féminin assis de face. Comment ça, vous ne voyez rien…

Allez, on zoome. Elle est vêtue d’un long et ample vêtement, la tête est auréolée (signe de sainteté) et couronnée par dessus sa guimpe (le voile qui lui enserre la tête en passant sous le menton). Il s’agit très probablement de la reine Radegonde, dont je vous ai parlé rapidement de l’histoire dans cet article. Il est probable qu’à l’origine, sur le portail roman (et si l’on se fie à la forme des blocs sculptés) se trouvait un ensemble de trois reliefs, le Christ au milieu, Radegonde à gauche (donc à la droite du Christ) et on ne sait pas quel personnage de l’autre côté, peut-être la Vierge.

Allez, on zoome. Elle est vêtue d’un long et ample vêtement, la tête est auréolée (signe de sainteté) et couronnée par dessus sa guimpe (le voile qui lui enserre la tête en passant sous le menton). Il s’agit très probablement de la reine Radegonde, dont je vous ai parlé rapidement de l’histoire dans cet article. Il est probable qu’à l’origine, sur le portail roman (et si l’on se fie à la forme des blocs sculptés) se trouvait un ensemble de trois reliefs, le Christ au milieu, Radegonde à gauche (donc à la droite du Christ) et on ne sait pas quel personnage de l’autre côté, peut-être la Vierge.

Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter

Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter  Elle est l’œuvre de Alfred Émile O’Hara, comte de Nieuwerkerke, ainsi que l’indique la signature. Il s’agit d’une réplique en marbre de la statue de bronze réalisée en 1846 par le comte de Nieuwerkerke pour la ville de La Haye. La copie fut réalisée en 1848 et présentée au salon des artistes français de 1849 (voir la page 201, à consulter si ça vous intéresse sur le

Elle est l’œuvre de Alfred Émile O’Hara, comte de Nieuwerkerke, ainsi que l’indique la signature. Il s’agit d’une réplique en marbre de la statue de bronze réalisée en 1846 par le comte de Nieuwerkerke pour la ville de La Haye. La copie fut réalisée en 1848 et présentée au salon des artistes français de 1849 (voir la page 201, à consulter si ça vous intéresse sur le  Revenons à Descartes. Cette statue en marbre, de grande taille (3 mètres d’après le catalogue), présente un René Descartes debout, la main gauche sur la poitrine, en geste d’orateur…

Revenons à Descartes. Cette statue en marbre, de grande taille (3 mètres d’après le catalogue), présente un René Descartes debout, la main gauche sur la poitrine, en geste d’orateur… … et un livre dans la main droite.

… et un livre dans la main droite. Il porte un long manteau…

Il porte un long manteau… …et des chaussures que l’on aperçoit ici, à bout qui remonte comme pour une poulaine.

…et des chaussures que l’on aperçoit ici, à bout qui remonte comme pour une poulaine. À ses pieds, à sa gauche, une pile de livre déforme le bas du manteau. L’un d’eux porte sur la couverture une sorte de soleil gravé (voir sur la photo précédente), et un globe terrestre rappelle les travaux de Descartes.

À ses pieds, à sa gauche, une pile de livre déforme le bas du manteau. L’un d’eux porte sur la couverture une sorte de soleil gravé (voir sur la photo précédente), et un globe terrestre rappelle les travaux de Descartes. Sur la face avant du socle a été gravée en majuscules la citation la plus célèbre de Descartes, Cogito erg sum (je pense donc je suis).

Sur la face avant du socle a été gravée en majuscules la citation la plus célèbre de Descartes, Cogito erg sum (je pense donc je suis). Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter

Comme pour les autres statues de Tours, je me suis servie pour cet article du dossier établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, que vous pouvez consulter  Elle fut réalisée pour faire pendant à la

Elle fut réalisée pour faire pendant à la  La statue en marbre, de grande taille (3m de haut sur 0,98 m de large) présentée au

La statue en marbre, de grande taille (3m de haut sur 0,98 m de large) présentée au  …est l’œuvre Étienne Henri Dumaige (sur la signature de l’œuvre, henri (tout en minuscule) DUMAIGE (en majuscule) et à la ligne, 1880. Elle avait été commandée par la ville de Tours (voir le

…est l’œuvre Étienne Henri Dumaige (sur la signature de l’œuvre, henri (tout en minuscule) DUMAIGE (en majuscule) et à la ligne, 1880. Elle avait été commandée par la ville de Tours (voir le  Sur le socle également, sur la face, se lit cette citation : » Mieulx est de risque de larmes escribre [? mot non reporté dans le dossier d’inventaire? L DE LARMES NON VISIBLE] / pour ce que rire est le propre de l’homme »

Sur le socle également, sur la face, se lit cette citation : » Mieulx est de risque de larmes escribre [? mot non reporté dans le dossier d’inventaire? L DE LARMES NON VISIBLE] / pour ce que rire est le propre de l’homme » Je vous fais quand même faire le tour de la statue…

Je vous fais quand même faire le tour de la statue… … et de dos, avec des livres et un rouleau de parchemin.

… et de dos, avec des livres et un rouleau de parchemin. Comme promis, voici la réponse à la question de la

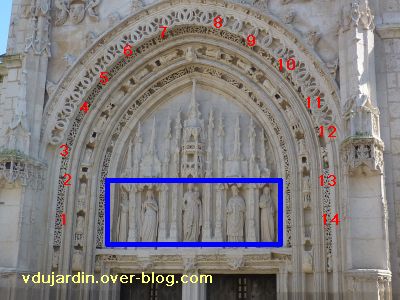

Comme promis, voici la réponse à la question de la  Allez, on compte, au passage, je vous rappelle que les

Allez, on compte, au passage, je vous rappelle que les  La réponse se trouve au centre… Vous ne voyez pas bien?

La réponse se trouve au centre… Vous ne voyez pas bien? Sur la clef de l’arc se trouve le Christ, représenté en buste.

Sur la clef de l’arc se trouve le Christ, représenté en buste. Et en fait, il est porté au ciel par deux anges… J’ai redressé les photographies pour qu’ils soient plus faciles à lire… Les ailes de celui de gauche sont bien visibles…

Et en fait, il est porté au ciel par deux anges… J’ai redressé les photographies pour qu’ils soient plus faciles à lire… Les ailes de celui de gauche sont bien visibles… C’est un peu moins net à droite…

C’est un peu moins net à droite… Nous avons donc bien douze apôtres (enfin, le dernier en bas à droite a disparu). Comme je vous le disais l’autre jour, ils sont trop endommagés pour être identifiés… Voici les 6 à gauche…

Nous avons donc bien douze apôtres (enfin, le dernier en bas à droite a disparu). Comme je vous le disais l’autre jour, ils sont trop endommagés pour être identifiés… Voici les 6 à gauche… … et les six à droite… Ah, et qui sont les apôtres ? Et bien, leurs noms varient selon les évangiles! La liste est donnée quatre fois dans le Nouveau testament. Il y a quand même des constantes… Ils sont toujours douze. Pour Matthieu, X (1-4) et Marc, III (3-19), il s’agit de Simon (dit Pierre), André (son frère), Jacques et Jean (deux frères fils de Zébédée), Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques (fils d’Alphée), Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote. Pour Luc VI (12-16), les Actes des Apôtres 5 (13), il s’agit de Pierre et André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques (fils d’Alphée), Simon (appelé le zélote), Jude « de Jacques » et Judas l’Iscariote.

… et les six à droite… Ah, et qui sont les apôtres ? Et bien, leurs noms varient selon les évangiles! La liste est donnée quatre fois dans le Nouveau testament. Il y a quand même des constantes… Ils sont toujours douze. Pour Matthieu, X (1-4) et Marc, III (3-19), il s’agit de Simon (dit Pierre), André (son frère), Jacques et Jean (deux frères fils de Zébédée), Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques (fils d’Alphée), Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote. Pour Luc VI (12-16), les Actes des Apôtres 5 (13), il s’agit de Pierre et André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques (fils d’Alphée), Simon (appelé le zélote), Jude « de Jacques » et Judas l’Iscariote.

Je vous ai montré la semaine dernière les

Je vous ai montré la semaine dernière les

Dans ce feuillage se cachent de petits monstres incarnés dans des singes… Vous ne les voyez pas bien?

Dans ce feuillage se cachent de petits monstres incarnés dans des singes… Vous ne les voyez pas bien? Vous êtes prêts pour la visite de détail? Je commence par la gauche et vais peu à peu vers la droite… en commençant par la base de la voussure. Mon préféré est le dernier!

Vous êtes prêts pour la visite de détail? Je commence par la gauche et vais peu à peu vers la droite… en commençant par la base de la voussure. Mon préféré est le dernier! Vous le voyez mieux si je me place plus en-dessous? Il a perdu la tête, mais ce monstre (un singe sans doute, comme les suivants) a capturé un animal qu’il a tué et tient entre ses pattes…

Vous le voyez mieux si je me place plus en-dessous? Il a perdu la tête, mais ce monstre (un singe sans doute, comme les suivants) a capturé un animal qu’il a tué et tient entre ses pattes… On remonte un peu… un petit singe? On dirait qu’il s’agit d’une représentation de sacrilège de l’hostie, regardez le petit rond sur sa langue…

On remonte un peu… un petit singe? On dirait qu’il s’agit d’une représentation de sacrilège de l’hostie, regardez le petit rond sur sa langue… Le suivant est aussi un singe qui semble dégringoler dans les feuillages…

Le suivant est aussi un singe qui semble dégringoler dans les feuillages… On monte un peu plus, celui-ci semble carrément se moquer du passant… Ah, pour ceux qui se posent des questions, les fils à droite sont un dispositif contre les pigeons, un peu de courant qui circulent et les empêchent de se poser (c’est un peu le même principe que les fils à vaches). Je vous ai montré un dispositif du même genre sur

On monte un peu plus, celui-ci semble carrément se moquer du passant… Ah, pour ceux qui se posent des questions, les fils à droite sont un dispositif contre les pigeons, un peu de courant qui circulent et les empêchent de se poser (c’est un peu le même principe que les fils à vaches). Je vous ai montré un dispositif du même genre sur  On passe de l’autre côté du rouleau… Celui-ci a presque la même position…

On passe de l’autre côté du rouleau… Celui-ci a presque la même position… Le suivant a plus souffert des outrages du temps…

Le suivant a plus souffert des outrages du temps… Comme l’avant-dernier, qui a perdu la tête et les bras…

Comme l’avant-dernier, qui a perdu la tête et les bras… Le dernier est mon préféré! Tête en bas, toutes griffes et dents dehors! En le prenant un peu en contre-plongée, il a un air féroce!

Le dernier est mon préféré! Tête en bas, toutes griffes et dents dehors! En le prenant un peu en contre-plongée, il a un air féroce! Aujourd’hui, nous retournons au jardin du Grand’Rond à Toulouse, les photographies datent d’il y a juste un an (la tempête Xinthia qui a fait rage à ce moment là est un repère…). Cette fois-ci, c’est Lucien Mengaud (Lavaur, 1805 – Toulouse, 12 juillet 1877) qui est représenté…

Aujourd’hui, nous retournons au jardin du Grand’Rond à Toulouse, les photographies datent d’il y a juste un an (la tempête Xinthia qui a fait rage à ce moment là est un repère…). Cette fois-ci, c’est Lucien Mengaud (Lavaur, 1805 – Toulouse, 12 juillet 1877) qui est représenté… Comment cela, vous ne vous souvenez pas de lui ? Je vous en ai parlé pour la

Comment cela, vous ne vous souvenez pas de lui ? Je vous en ai parlé pour la  Bon, nous avons devant les yeux un buste en bronze, pas le poète ni le musicien. Les informations sont maigres… Il aurait été érigé en 1894 : le site des

Bon, nous avons devant les yeux un buste en bronze, pas le poète ni le musicien. Les informations sont maigres… Il aurait été érigé en 1894 : le site des  Bon, à défaut d’identifier le sculpteur, vous pouvez admirer la jolie barbe très « Troisième République » de Lucien Mengaud… ainsi que ses poches sous les yeux!

Bon, à défaut d’identifier le sculpteur, vous pouvez admirer la jolie barbe très « Troisième République » de Lucien Mengaud… ainsi que ses poches sous les yeux! L’avantage avec le 19e siècle, c’est qu’ils ont écrit sur le socle qui était représenté! Nous avons donc à gauche « Sta ANNES » (Agnès), qui fut la première abbesse du monastère Sainte-Croix, fondé par Radegonde. Le tombeau d’Agnès se trouve dans la crypte, dans une chapelle (je vous la montrerai aussi…), du côté nord. Elle est morte en 588, quelques mois après Radegonde.

L’avantage avec le 19e siècle, c’est qu’ils ont écrit sur le socle qui était représenté! Nous avons donc à gauche « Sta ANNES » (Agnès), qui fut la première abbesse du monastère Sainte-Croix, fondé par Radegonde. Le tombeau d’Agnès se trouve dans la crypte, dans une chapelle (je vous la montrerai aussi…), du côté nord. Elle est morte en 588, quelques mois après Radegonde. À côté se trouve la sainte titulaire (celle qui a donné son nom) de l’église, Radegonde (« Sta RADEGUNDIS ») (dont je vous ai déjà raconté

À côté se trouve la sainte titulaire (celle qui a donné son nom) de l’église, Radegonde (« Sta RADEGUNDIS ») (dont je vous ai déjà raconté  Au centre a pris place une Vierge à l’Enfant (« VIRGO DEI MATRIX)…

Au centre a pris place une Vierge à l’Enfant (« VIRGO DEI MATRIX)… Puis on trouve saint Hilaire (« Stus HILARIUS »), premier évêque de Poitiers dont le

Puis on trouve saint Hilaire (« Stus HILARIUS »), premier évêque de Poitiers dont le  … avec à ses pieds un petit monstre! Il porte, comme

… avec à ses pieds un petit monstre! Il porte, comme  Tout à droite se tient sainte Disciole (« Sta DISCOLIA »), dont le tombeau (ou au moins l’autel sur son supposé tombeau) est aussi dans la crypte, du côté sud cette fois. Disciole, nièce de Salvius, évêque d’Albi, est morte jeune moniale à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 583, un peu avant Radegonde.

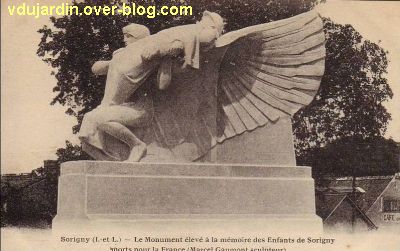

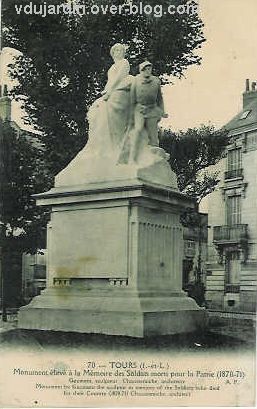

Tout à droite se tient sainte Disciole (« Sta DISCOLIA »), dont le tombeau (ou au moins l’autel sur son supposé tombeau) est aussi dans la crypte, du côté sud cette fois. Disciole, nièce de Salvius, évêque d’Albi, est morte jeune moniale à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 583, un peu avant Radegonde. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 à Tours, dont le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel-Armand dit Marcel Gaumont (1880 -1962), élève de François Sicard (voir ici à propos des

Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 à Tours, dont le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel-Armand dit Marcel Gaumont (1880 -1962), élève de François Sicard (voir ici à propos des  En cherchant des œuvres de Marcel Gaumont pour compléter cet article, j’ai vu qu’il y avait un micmac sur son lieu de naissance. Pourtant, je sais bien qu’il ne faut pas faire confiance à ce qui est écrit partout… et même sur le

En cherchant des œuvres de Marcel Gaumont pour compléter cet article, j’ai vu qu’il y avait un micmac sur son lieu de naissance. Pourtant, je sais bien qu’il ne faut pas faire confiance à ce qui est écrit partout… et même sur le  Marcel Gaumont a réalisé une œuvre importante, qui comprend des

Marcel Gaumont a réalisé une œuvre importante, qui comprend des  Sur le thème des Victoires et autres allégories de la République, je vous invite à (re)lire ces articles sur

Sur le thème des Victoires et autres allégories de la République, je vous invite à (re)lire ces articles sur  Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du

Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du  …il est maintenant, d’après le

…il est maintenant, d’après le  Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire

Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire  Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle.

Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle. De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche…

De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche… Mais si vous contournez le monument…,

Mais si vous contournez le monument…, … vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument.

… vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument. Il gît au sol, dans une position désarticulée.

Il gît au sol, dans une position désarticulée. Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ».

Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ».