Le dolmen de la Pierre-Levée à Poitiers est situé non loin de l’hypogée des Dunes dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Il a fait l’objet de relevés dès le 19e siècle, et est mentionné dans des textes de la fin du 13e et du début du 14e siècle sous le nom de Petra levata, Petra sopoeze et Petra suspensa. Rabelais en parle dans Pantagruel (livre 2, chapitre 5). Mais il est mal connu. Sa vaste table (la grosse dalle qui servait de couverture) reposait sur sept piliers (les grosses pierres verticales). Comme les autres dolmens, il s’agit d’une sépulture collective néolithique (sa datation est difficile en l’absence de matériel… peut-être vers 4000 ans avant notre ère), mais aucun matériel archéologique provenant de ce dolmen ne nous est parvenu… Il ne reste pas de trace du tumulus (tas de terre et de cailloux) qui devait le recouvrir. Vu son état actuel et les gravures anciennes, il y a fort longtemps que sa chambre sépulcrale (sous la grosse dalle) a dû être entièrement vidée. Il devait être visible à l’époque romaine, car il constitue l’une des extrémités de la nécropole antique des Dunes.

Le dolmen de la Pierre-Levée à Poitiers est situé non loin de l’hypogée des Dunes dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Il a fait l’objet de relevés dès le 19e siècle, et est mentionné dans des textes de la fin du 13e et du début du 14e siècle sous le nom de Petra levata, Petra sopoeze et Petra suspensa. Rabelais en parle dans Pantagruel (livre 2, chapitre 5). Mais il est mal connu. Sa vaste table (la grosse dalle qui servait de couverture) reposait sur sept piliers (les grosses pierres verticales). Comme les autres dolmens, il s’agit d’une sépulture collective néolithique (sa datation est difficile en l’absence de matériel… peut-être vers 4000 ans avant notre ère), mais aucun matériel archéologique provenant de ce dolmen ne nous est parvenu… Il ne reste pas de trace du tumulus (tas de terre et de cailloux) qui devait le recouvrir. Vu son état actuel et les gravures anciennes, il y a fort longtemps que sa chambre sépulcrale (sous la grosse dalle) a dû être entièrement vidée. Il devait être visible à l’époque romaine, car il constitue l’une des extrémités de la nécropole antique des Dunes.

Quand la ville posera-t-elle un petit panneau pour expliquer aux rares passants ce qui se trouve devant eux ?

Quand la ville posera-t-elle un petit panneau pour expliquer aux rares passants ce qui se trouve devant eux ?

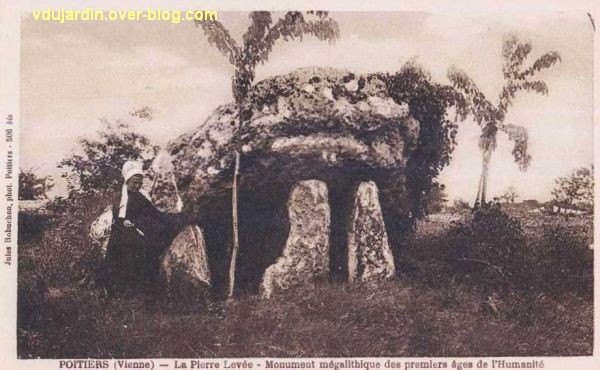

Et pour finir, cette carte postale ancienne de Robuchon , avec comme légende « Monument mégalithique des premiers âges de l’humanité » (et oui, rien que ça… mais complètement faux…). Une charmante dame en coiffe prend la pause…

Et pour finir, cette carte postale ancienne de Robuchon , avec comme légende « Monument mégalithique des premiers âges de l’humanité » (et oui, rien que ça… mais complètement faux…). Une charmante dame en coiffe prend la pause…

Pour en savoir plus sur ce dolmen et tous ceux de la Vienne, à lire : Jean-Pierre Pautreau et Montserrat Mataro i Pladelasala, Inventaire des mégalithes de France, La vienne, éditions APC (association des publications chauvinoises), Mémoire 12, 1996, ISBN 2-909165-15-9.

Pour comprendre comment fonctionnaient les dolmens, à une soixantaine de kilomètres de Poitiers, le Musée départemental des tumulus de Bougon dans les Deux-Sèvres et son vaste parc vous accueilleront dans un cadre champêtre très agréable.

Pratique : pour y aller, vous avez le choix… Si vous êtes à pied, compter une vingtaine de minutes du centre-ville, passer le Pont-Neuf, remonter la rue (raide) du faubourg du Pont-Neuf, puis la rue de la Pierre-Levée à gauche. Après le Parc-à-Fourrage (où est fléché l’hypogée des Dunes), prendre à gauche la rue du Dolmen. Il se trouve dans un petit square clôturé. Si vous préférez monter en bus, prenez en ville la ligne 1 ou la 3, descendez à l’arrêt Prison, prenez la rue le long de la prison (rue du Petit-Tour), vous arrivez en face de la rue du dolmen et du dolmen.

Lors de mon

Lors de mon  Et voilà, pour ne pas être tentée de vous resservir du Durenne dimanche prochain, voici la dernière sculpture de

Et voilà, pour ne pas être tentée de vous resservir du Durenne dimanche prochain, voici la dernière sculpture de  Le Faune au coquillage porte la signature A. Durenne, Sommevoire et aurait été acquis comme les autres vers 1880/1885 par la ville. Les fonderies d’

Le Faune au coquillage porte la signature A. Durenne, Sommevoire et aurait été acquis comme les autres vers 1880/1885 par la ville. Les fonderies d’ Le faune est représenté nu, à part un pagne, une couronne végétale et un bracelet au niveau des biceps. Son pied gauche repose sur un gros coquillage, le droit est lvé. Il tient un autre coquillage dans la main gauche.

Le faune est représenté nu, à part un pagne, une couronne végétale et un bracelet au niveau des biceps. Son pied gauche repose sur un gros coquillage, le droit est lvé. Il tient un autre coquillage dans la main gauche. Voici un détail du gros coquillage sur lequel il est monté…

Voici un détail du gros coquillage sur lequel il est monté… … et une vue de dos. On y voit mieux le pagne, un des bracelets et la couronne…

… et une vue de dos. On y voit mieux le pagne, un des bracelets et la couronne… Point de signature ici, contrairement aux autres œuvres du parc. Le faune a les pieds posés sur ce qui semble être une vessie… qui pourrait être une partie d’instrument de musique aussi. A la base, quelques feuilles de lierre. Bon, les derniers travaux de peinture de cette œuvre n’ont pas été très soigneusement réalisés, il y a plein de coulures, je ne sais pas si vous arrivez à voir.

Point de signature ici, contrairement aux autres œuvres du parc. Le faune a les pieds posés sur ce qui semble être une vessie… qui pourrait être une partie d’instrument de musique aussi. A la base, quelques feuilles de lierre. Bon, les derniers travaux de peinture de cette œuvre n’ont pas été très soigneusement réalisés, il y a plein de coulures, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il tient dans la main droite une corne qu’il porte à sa bouche et de la main gauche un objet pointu que je n’ai pas identifié.

Il tient dans la main droite une corne qu’il porte à sa bouche et de la main gauche un objet pointu que je n’ai pas identifié. Comme tous les faunes, il est représenté nu, enfin, presque, il porte une couronne végétale, des bracelets au niveau des biceps et un pagne végétal aussi, qui a glissé sous la ligne des fesses…

Comme tous les faunes, il est représenté nu, enfin, presque, il porte une couronne végétale, des bracelets au niveau des biceps et un pagne végétal aussi, qui a glissé sous la ligne des fesses… Mais nous sommes à la fin du 19e siècle, dans un parc public… le pagne cache bien le sexe devant…

Mais nous sommes à la fin du 19e siècle, dans un parc public… le pagne cache bien le sexe devant… Allez, un dernier détail, la tête avec ses joues gonflées et la corne…

Allez, un dernier détail, la tête avec ses joues gonflées et la corne… Après

Après  La grotte fermant à 18h, elle était déjà fermée quand nous sommes arrivées. Nous poursuivons la descente par le chemin piéton, mieux vaut éviter le bord de la route avec les automobilistes et les taxis qui conduisent comme des fous. Le bateau repars, direction Rhodes. Sublime, mais la visite sera pour un prochain article.

La grotte fermant à 18h, elle était déjà fermée quand nous sommes arrivées. Nous poursuivons la descente par le chemin piéton, mieux vaut éviter le bord de la route avec les automobilistes et les taxis qui conduisent comme des fous. Le bateau repars, direction Rhodes. Sublime, mais la visite sera pour un prochain article.

Dimanche dernier, je vous ai montré la

Dimanche dernier, je vous ai montré la

J’ai eu beaucoup de choses à vous montrer ces derniers jours. Mais je n’ai bien sûr pas oublié mon voyage en Grèce. À Éphèse, il n’y a pas que la

J’ai eu beaucoup de choses à vous montrer ces derniers jours. Mais je n’ai bien sûr pas oublié mon voyage en Grèce. À Éphèse, il n’y a pas que la

De toute façon, je retournerai probablement dans ce secteur de Turquie si riche en sites d’époque romaine.

De toute façon, je retournerai probablement dans ce secteur de Turquie si riche en sites d’époque romaine.

Cette semaine,

Cette semaine,  D’autres sculptures du même fondeur Antoine Durenne sont présentes dans le jardin anglais du parc de Blossac à Poitiers : le

D’autres sculptures du même fondeur Antoine Durenne sont présentes dans le jardin anglais du parc de Blossac à Poitiers : le  Suite de mon voyage en Grèce. Je n’ai pas pu rédiger cet article hier soir, je me rattrape donc ce matin… Mardi 30, à l’aube, nous débarquons en Turquie, à Kusadasi. Direction la soit-disant maison de la Vierge, aucun intérêt, c’est une création récente, sauf un petit baptistère reconverti en citerne à eau dans les premiers siècles de notre ère. Ensuite, direction le site archéologique d’Éphèse. Impossible de tout voir en moins de deux heures, ni de tout vous montrer en un seul article. Voici donc pour commencer l’Artémison, dédié à Artémis et considéré dans l’Antiquité comme l’une des sept merveilles du monde. Et bien non, puisqu’il n’y a presque plus rien à voir de ce temple, incendié en 356 avant J.-C. et reconstruit puis détruit en 262 par les envahisseurs barbares… Une partie du décor sculpté se trouve au British museum à Londres…

Suite de mon voyage en Grèce. Je n’ai pas pu rédiger cet article hier soir, je me rattrape donc ce matin… Mardi 30, à l’aube, nous débarquons en Turquie, à Kusadasi. Direction la soit-disant maison de la Vierge, aucun intérêt, c’est une création récente, sauf un petit baptistère reconverti en citerne à eau dans les premiers siècles de notre ère. Ensuite, direction le site archéologique d’Éphèse. Impossible de tout voir en moins de deux heures, ni de tout vous montrer en un seul article. Voici donc pour commencer l’Artémison, dédié à Artémis et considéré dans l’Antiquité comme l’une des sept merveilles du monde. Et bien non, puisqu’il n’y a presque plus rien à voir de ce temple, incendié en 356 avant J.-C. et reconstruit puis détruit en 262 par les envahisseurs barbares… Une partie du décor sculpté se trouve au British museum à Londres… Je commence donc cette visite par la bibliothèque, que l’on voit vraiment depuis le haut du site et quasiment tout au long de la visite. C’est un monument romain, construit à partir de 117 de notre ère par un gouverneur de la ville, Julius Aquila, et dédiée à son père, Celsus Polemaneus.

Je commence donc cette visite par la bibliothèque, que l’on voit vraiment depuis le haut du site et quasiment tout au long de la visite. C’est un monument romain, construit à partir de 117 de notre ère par un gouverneur de la ville, Julius Aquila, et dédiée à son père, Celsus Polemaneus. Contrairement à ce qu’à dit le guide, l’emplacement de cette bibliothèque n’était donc pas prévu à l’avance mais a été le résultat d’une évolution de l’urbanisme de la ville, bien après la construction de la grande voie menant de la ville administrative et des palais à cette bibliothèque. Attention, il s’agit bien sûr d’une reconstruction, à partir d’éléments trouvés sur place… entre 1970 et 1978. Elle aurait contenu jusqu’à 12000 rouleaux, tous incendiés lors des invasions dites barbares (incendie par les Goths en 263 de notre ère).

Contrairement à ce qu’à dit le guide, l’emplacement de cette bibliothèque n’était donc pas prévu à l’avance mais a été le résultat d’une évolution de l’urbanisme de la ville, bien après la construction de la grande voie menant de la ville administrative et des palais à cette bibliothèque. Attention, il s’agit bien sûr d’une reconstruction, à partir d’éléments trouvés sur place… entre 1970 et 1978. Elle aurait contenu jusqu’à 12000 rouleaux, tous incendiés lors des invasions dites barbares (incendie par les Goths en 263 de notre ère).