Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle.

Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle.

Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce document pédagogique publié par la ville de la Rochelle).

Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce document pédagogique publié par la ville de la Rochelle).

Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle.

Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle.

C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan.

C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan.

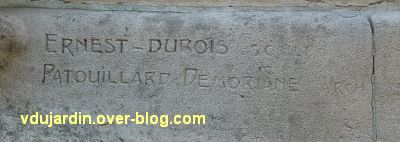

Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à Eugène Fromentin). Le monument fut inauguré le 8 octobre 1911. New-Rochelle, aux États-Unis (et surtout sa banque) participa au financement de ce monument.

Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à Eugène Fromentin). Le monument fut inauguré le 8 octobre 1911. New-Rochelle, aux États-Unis (et surtout sa banque) participa au financement de ce monument.

Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse…

Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse…

… manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle…

… manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle…

Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu…

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu… D’autres semblent captivés par leur livre…

D’autres semblent captivés par leur livre… Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…

Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…

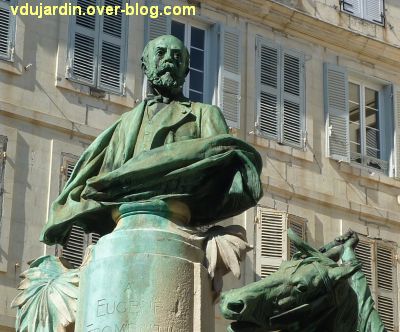

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze.

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze. Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à

Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à  Le sujet est identifié sur le haut socle.

Le sujet est identifié sur le haut socle. Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin…

Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin… C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi…

C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi… … avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve!

… avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve! Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de

Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de  Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé…

Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé… On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors.

On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors. Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban.

Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban. Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain…

Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain… … la même vue de face.

… la même vue de face.

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « .

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « . Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le

Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le  Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite.

Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite. Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau. L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale).

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale). Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « …

Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « … ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le

ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le  L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite.

L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite. Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton…

Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton… Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre…

Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre… …et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail.

…et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail. et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme.

et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme. Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle.

Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle. Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine.

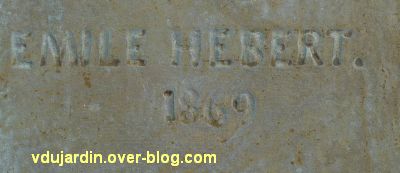

Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine. Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral.

Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral. Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830.

Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830. Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « .

Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846.

Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846. Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.

Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942. Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre… Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze… Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies). Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur  Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du  Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu. De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent. De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps. Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque. De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne. Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « . Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe. Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux. Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants… … et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires. Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du  Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,

Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,  Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche.

Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche. Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Voici un détail de l’horloge.

Voici un détail de l’horloge. Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer.

Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer. Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir.

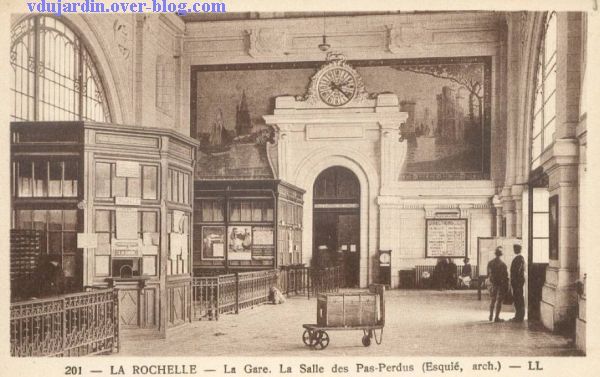

Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir. Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets.

Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets. Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009).

Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009). De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux…

De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux… Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint).

Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint). Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche…

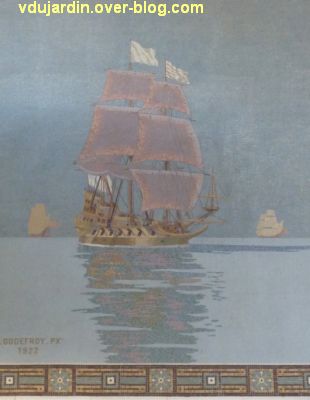

Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche… Les deux grands trois-mâts au centre…

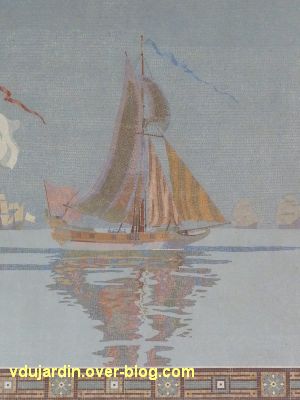

Les deux grands trois-mâts au centre… Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan.

Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan. De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques.

De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques. A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre.

A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre. Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « .

Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « . A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite.

A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite. Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque…

Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque… Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale.

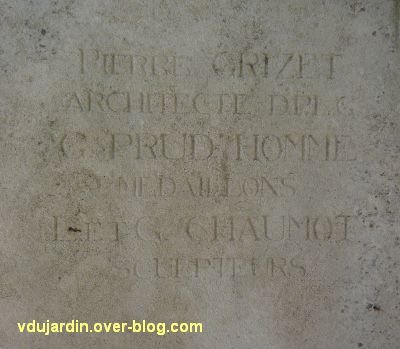

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale. Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures.

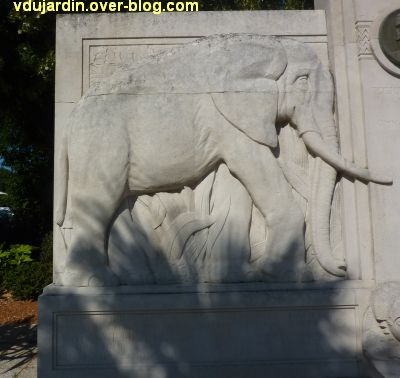

Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures. Voici de plus près l’éléphant de gauche…

Voici de plus près l’éléphant de gauche… … qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « .

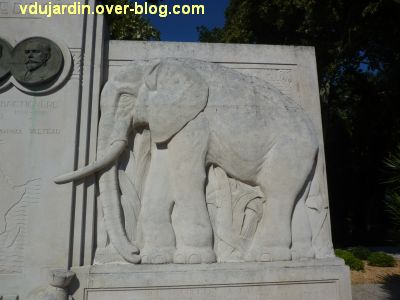

… qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « . Voici l’éléphant de droite…

Voici l’éléphant de droite… qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de

qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de  En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960.

En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960. Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire.

Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire. Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire.

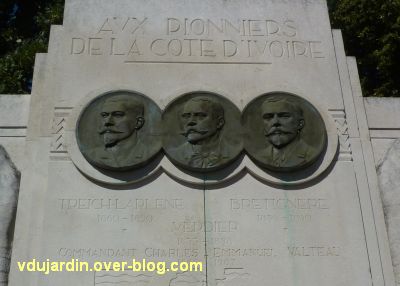

Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire. Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907.

Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907. Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)…

Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)… … et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un

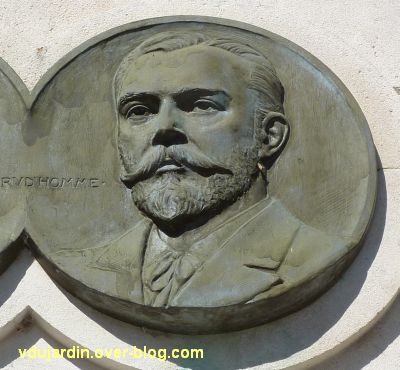

… et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un  Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche,

Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche, Arthur Verdier au centre

Arthur Verdier au centre et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère.

et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère. Le nouveau défi de la semaine de

Le nouveau défi de la semaine de  La voici de plus près, usage intensif du bois. Pour les maisons des 16e et 17e siècles, les pans de bois à La Rochelle sont protégés par des ardoises. Mais pour les villas du 19e et du 20e siècle, le soucis des embruns salés ne semble plus le même…

La voici de plus près, usage intensif du bois. Pour les maisons des 16e et 17e siècles, les pans de bois à La Rochelle sont protégés par des ardoises. Mais pour les villas du 19e et du 20e siècle, le soucis des embruns salés ne semble plus le même… Du faux bois en béton, très à la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle pour les parcs publics notamment. Nous sommes ici sur les anciennes fortifications, en partie transformées en parc avec quelques animaux.

Du faux bois en béton, très à la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle pour les parcs publics notamment. Nous sommes ici sur les anciennes fortifications, en partie transformées en parc avec quelques animaux. La maison des chèvres de ce parc, justement, tout en bois. Dans l’ombre sur le tronc d’arbres, trois petits chevreaux. Et juste à côté, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la statue de

La maison des chèvres de ce parc, justement, tout en bois. Dans l’ombre sur le tronc d’arbres, trois petits chevreaux. Et juste à côté, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la statue de  Un petit regard quand même sur la plage du centre ville, tout juste ratissée le maton pour enlever les mégots et autres déchets laissés par les gens inciviques…

Un petit regard quand même sur la plage du centre ville, tout juste ratissée le maton pour enlever les mégots et autres déchets laissés par les gens inciviques… Retour dans la vieille ville en franchissant cette passerelle en bois…

Retour dans la vieille ville en franchissant cette passerelle en bois… Une autre villa avec beaucoup de bois d’œuvre le long des remparts…

Une autre villa avec beaucoup de bois d’œuvre le long des remparts… Le totem en bois du jardin des plantes (dans la cour du muséum d’histoire naturelle, où vous pourrez aussi voir

Le totem en bois du jardin des plantes (dans la cour du muséum d’histoire naturelle, où vous pourrez aussi voir  Dans le même jardin, des jeux d’enfant en bois, ça change des jeux en plastique, non?

Dans le même jardin, des jeux d’enfant en bois, ça change des jeux en plastique, non? J’ai eu la flemme (j’ai quand même marché plus de 25 km sur cette journée…) d’aller jusqu’aux Minimes (je sais, j’aurais pu prendre le

J’ai eu la flemme (j’ai quand même marché plus de 25 km sur cette journée…) d’aller jusqu’aux Minimes (je sais, j’aurais pu prendre le  … vu de plus loin (là, c’était en arrivant de la

… vu de plus loin (là, c’était en arrivant de la  Ah, et avant de vous emmener à Poitiers, je n’ai pas résisté, un petit rab pour les

Ah, et avant de vous emmener à Poitiers, je n’ai pas résisté, un petit rab pour les  Pour Poitiers, j’ai pris l’option des devantures… en commençant par celle-ci rue de la Tranchée, très abîmée et abandonnée…

Pour Poitiers, j’ai pris l’option des devantures… en commençant par celle-ci rue de la Tranchée, très abîmée et abandonnée… En voici une autre abandonnée dans un bel ensemble de boiseries rue de la Tête-Noire, avec la devanture de la boutique, la porte et les volets…

En voici une autre abandonnée dans un bel ensemble de boiseries rue de la Tête-Noire, avec la devanture de la boutique, la porte et les volets… Je n’ai bien sûr pas oublié de photographier la devanture très bien entretenue, elle, et très ouvragée, de la pharmacie de la rue Carnot (celle que je fréquente). [PS : en mai 2012, elle a subi un

Je n’ai bien sûr pas oublié de photographier la devanture très bien entretenue, elle, et très ouvragée, de la pharmacie de la rue Carnot (celle que je fréquente). [PS : en mai 2012, elle a subi un