De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

Article du 28 décembre 2010

Puisque la première petite crue du Clain à Poitiers n’a pas fait la une des journaux (le niveau de l’eau a déjà rebaissé, d’ailleurs…), mais que l’on parle beaucoup ces jours-ci du Zouave du pont de l’Alma qui a les pieds dans l’eau, je vous emmène aujourd’hui visiter ce pont. D’abord avec quelques photographies qui datent de début novembre 2010, avec une vue du pont entièrement reconstruit en 1970. Le Zouave est resté côté amont, mais est passé de la rive gauche vers la rive droite.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

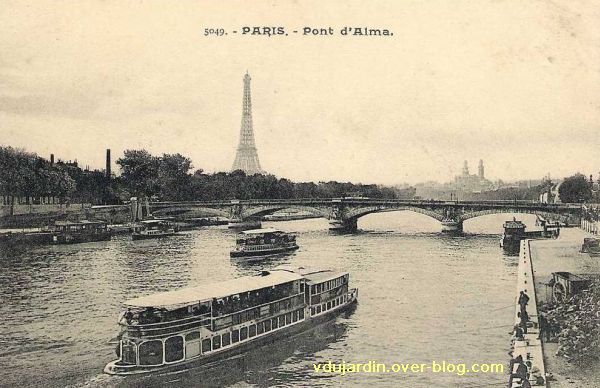

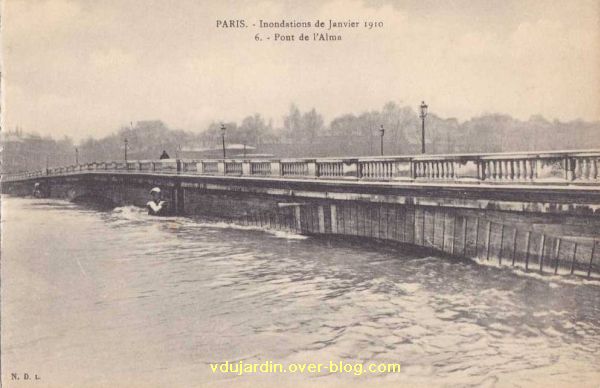

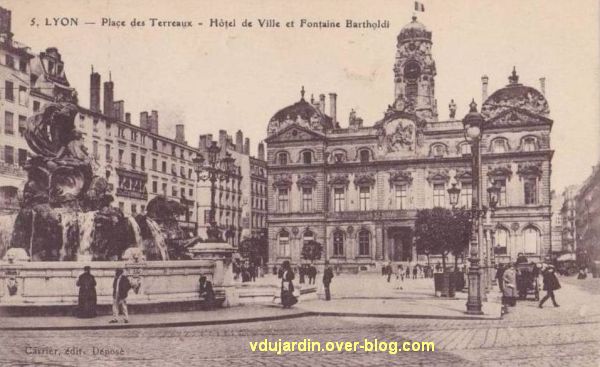

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

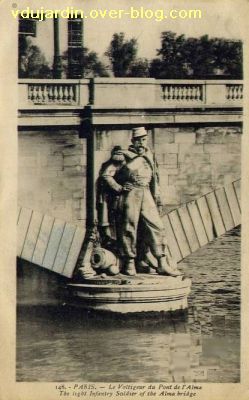

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

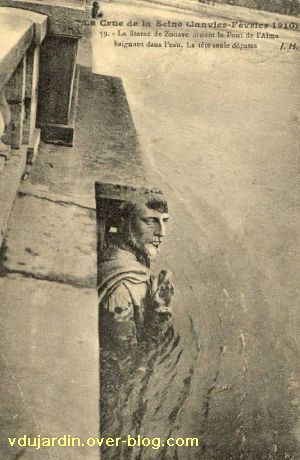

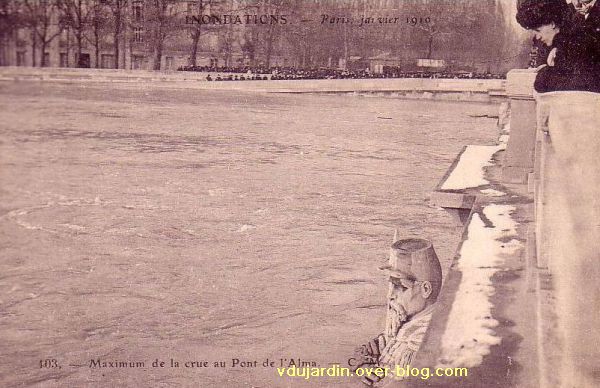

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Voici le Zouave de plus près…

Voici le Zouave de plus près…

Et le chasseur à pied…

Et le chasseur à pied…

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour aller plus loin : Je vous conseille d’aller lire le dossier sur les statues des ponts de Paris (vous pouvez télécharger le pdf, regarder la vidéo et découvrir les autres dossiers sur le patrimoine parisien sur le site de la ville de Paris).

L’escalier d’accès à la bourse / palais du commerce de

L’escalier d’accès à la bourse / palais du commerce de  … représentant Le Rhône et la Saône.

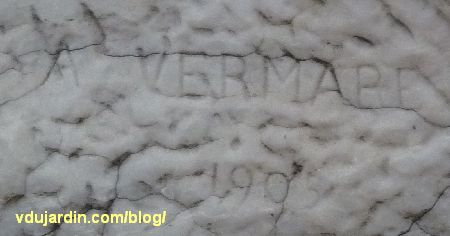

… représentant Le Rhône et la Saône. Le groupe sculpté est l’œuvre de André (César) Vermare (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949), grand prix de Rome de sculpture en 1899, ainsi qu’en atteste la signature « A. Vermare 1905 ». Des maquettes avaient été présentées aux Salons des artistes français de

Le groupe sculpté est l’œuvre de André (César) Vermare (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949), grand prix de Rome de sculpture en 1899, ainsi qu’en atteste la signature « A. Vermare 1905 ». Des maquettes avaient été présentées aux Salons des artistes français de  La réalisation finale a été mise en place en juillet 1907 (ci-contre sur une carte postale ancienne). Deux modèles se trouvent au musée de Poitiers: la

La réalisation finale a été mise en place en juillet 1907 (ci-contre sur une carte postale ancienne). Deux modèles se trouvent au musée de Poitiers: la  Le Rhône, représenté sous les traits d’un homme musclé et nu, nage dans des flots tourmentés. La Saône, « faible femme » (enfin, plus petite et gracile que lui), semble se noyer et lui touche la poitrine de sa main droite.

Le Rhône, représenté sous les traits d’un homme musclé et nu, nage dans des flots tourmentés. La Saône, « faible femme » (enfin, plus petite et gracile que lui), semble se noyer et lui touche la poitrine de sa main droite. Le Rhône présente une grande force, traits du visage sévère, cheveux en pétard, bars gauche tendu vers l’avant et écartant les algues (remarquez au passage le grand soin accordé aux détails de la musculature, des ongles, etc.). Son bras droit est allongé vers l’arrière, comme un nageur qui nagerait un crawl puissant!

Le Rhône présente une grande force, traits du visage sévère, cheveux en pétard, bars gauche tendu vers l’avant et écartant les algues (remarquez au passage le grand soin accordé aux détails de la musculature, des ongles, etc.). Son bras droit est allongé vers l’arrière, comme un nageur qui nagerait un crawl puissant! A ses côtés, la Saône, également nue, semble à moitié noyée, abandonnée les yeux fermés, les doigts de la main gauche qui s’enfoncent dans l’eau et ses cheveux qui flottent, le dos cambré vers l’arrière.

A ses côtés, la Saône, également nue, semble à moitié noyée, abandonnée les yeux fermés, les doigts de la main gauche qui s’enfoncent dans l’eau et ses cheveux qui flottent, le dos cambré vers l’arrière. Le contraste entre les deux personnages est peut-être plus saisissant au niveau des jambes, musclées et en mouvement pour le Rhône, abandonnées aux ondes pour la Saône.

Le contraste entre les deux personnages est peut-être plus saisissant au niveau des jambes, musclées et en mouvement pour le Rhône, abandonnées aux ondes pour la Saône.

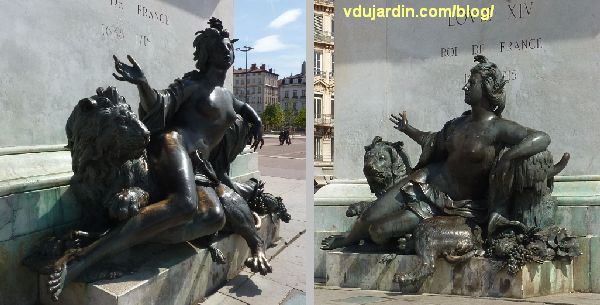

Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument.

Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument. La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953.

La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953. Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve!

Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve! La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion.

La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion. Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon,

Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon,

Je regrette quand même que pour Toulouse Pont-Jumeaux (pages 181 et suivantes), le projet d’aménagement avec le centre de la danse soit présenté sur plusieurs pages, mais qu’il n’y ait pas le moindre mot sur le bas-relief en marbre réalisé entre les ponts en 1775 par François Lucas (que j’ai photographié en mai 2012, lors de mon dernier séjour

Je regrette quand même que pour Toulouse Pont-Jumeaux (pages 181 et suivantes), le projet d’aménagement avec le centre de la danse soit présenté sur plusieurs pages, mais qu’il n’y ait pas le moindre mot sur le bas-relief en marbre réalisé entre les ponts en 1775 par François Lucas (que j’ai photographié en mai 2012, lors de mon dernier séjour

Dans une ville, quoi de mieux qu’une grande fontaine, surtout en été, pour rafraîchir… Si, si, un été chaud, ça arrive! A Poitiers, nous ne sommes qu’une petite ville, avec une ridicule petite fontaine dans un coin de la place d’Armes (place Leclerc)… quelques plaisantins ont quand même réussi à la faire mousser, voir

Dans une ville, quoi de mieux qu’une grande fontaine, surtout en été, pour rafraîchir… Si, si, un été chaud, ça arrive! A Poitiers, nous ne sommes qu’une petite ville, avec une ridicule petite fontaine dans un coin de la place d’Armes (place Leclerc)… quelques plaisantins ont quand même réussi à la faire mousser, voir

Comme pour beaucoup d’allégories, elle est représentée avec les seins nus, avec un vêtement drapé sur son ventre. Elle est soigneusement coiffée, avec une fleur attachée dans les cheveux.

Comme pour beaucoup d’allégories, elle est représentée avec les seins nus, avec un vêtement drapé sur son ventre. Elle est soigneusement coiffée, avec une fleur attachée dans les cheveux. L’enfant est potelé, serré contre sa mère… Il étreint son urne qui crache de l’eau (de la Dordogne).

L’enfant est potelé, serré contre sa mère… Il étreint son urne qui crache de l’eau (de la Dordogne). C’est dans les chevaux que l’artiste s’est le plus lâché… Il les a représentés hennissants, fougueux, avec plein de détails, regardez les naseaux, les muscles des joues ou les griffes des sabots… En principe, ils crachent de l’eau par la bouche, mais le système semble en partie grippé…

C’est dans les chevaux que l’artiste s’est le plus lâché… Il les a représentés hennissants, fougueux, avec plein de détails, regardez les naseaux, les muscles des joues ou les griffes des sabots… En principe, ils crachent de l’eau par la bouche, mais le système semble en partie grippé… Et voici la vue d’un autre cheval, également plein de détails très réalistes…

Et voici la vue d’un autre cheval, également plein de détails très réalistes… Et avant de quitter la place, voici une dernière vue de la fontaine, de dos…

Et avant de quitter la place, voici une dernière vue de la fontaine, de dos…