En ces journées du patrimoine, je vais à nouveau rentrer dans la polémique. Faut-il restaurer les ruines? Titre d’un colloque que j’avais eu à commenter il y a presque 25 ans pour le concours de conservateur. Toujours d’actualité: vaut-il mieux conserver une ruine, la restaurer (à l’état de ruine, restituée?), l’enterrer? je reste sur ma position, il vaut mieux ré-enterrer un vestige archéologique pour le protéger, le garder à tout prix sans explication et sans contexte dans un bâtiment contemporain n’a aucun sens (voir la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier à Tours, la place Saint-Jean, un palais à Rhodes, un bout de mur romain près de la chapelle du Pas-de-Dieu à Poitiers, etc.). Voici quelques exemples romains à Cahors. Le bâtiment de la chambre d’Agriculture est installé à cheval sur le théâtre, compréhensible seulement par un panneau…

En ces journées du patrimoine, je vais à nouveau rentrer dans la polémique. Faut-il restaurer les ruines? Titre d’un colloque que j’avais eu à commenter il y a presque 25 ans pour le concours de conservateur. Toujours d’actualité: vaut-il mieux conserver une ruine, la restaurer (à l’état de ruine, restituée?), l’enterrer? je reste sur ma position, il vaut mieux ré-enterrer un vestige archéologique pour le protéger, le garder à tout prix sans explication et sans contexte dans un bâtiment contemporain n’a aucun sens (voir la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier à Tours, la place Saint-Jean, un palais à Rhodes, un bout de mur romain près de la chapelle du Pas-de-Dieu à Poitiers, etc.). Voici quelques exemples romains à Cahors. Le bâtiment de la chambre d’Agriculture est installé à cheval sur le théâtre, compréhensible seulement par un panneau…

pas très clair!!! Je ne vois pas comment le visiteur peut faire le rapprochement entre la vue ancienne, le plan et ce qu’il voit s’il n’est pas archéologue! Le théâtre dit des Cadourques, connu depuis toujours, a servi de carrière de pierres puis les vestiges ont été intégrés dans ce bâtiment (para-)public dans les années 1960.

pas très clair!!! Je ne vois pas comment le visiteur peut faire le rapprochement entre la vue ancienne, le plan et ce qu’il voit s’il n’est pas archéologue! Le théâtre dit des Cadourques, connu depuis toujours, a servi de carrière de pierres puis les vestiges ont été intégrés dans ce bâtiment (para-)public dans les années 1960.

Reconnaître un amphithéâtre romain et le comprendre n’est pas facile, je vous en ai déjà montré quelques exemples (voir à Périgueux ou à Poitiers l’amphithéâtre romain et sa reconstitution par Golvin). Celui de Cahors, au milieu d’un parking souterrain, est encore moins compréhensible. Il a été trouvé en 2003 lors du creusement du parking, qui en a adopté la forme oblongue (il a valu en partie la défaite du maire de l’époque, Marc Lecuru, aux élections de 2008), mais comment expliquer aux gens à quoi servait cet édifice de spectacles et de jeux de gladiateurs? D’autant que l’usager du parking a un seul objectif, venir facilement en ville, se garer, courir faire ses courses, pas admirer le paysage, fût-il patrimonial et antique! Passé l’intérêt lors de la découverte, l’utilité de garder ce tas de pierres doit interroger quelques usagers.

Reconnaître un amphithéâtre romain et le comprendre n’est pas facile, je vous en ai déjà montré quelques exemples (voir à Périgueux ou à Poitiers l’amphithéâtre romain et sa reconstitution par Golvin). Celui de Cahors, au milieu d’un parking souterrain, est encore moins compréhensible. Il a été trouvé en 2003 lors du creusement du parking, qui en a adopté la forme oblongue (il a valu en partie la défaite du maire de l’époque, Marc Lecuru, aux élections de 2008), mais comment expliquer aux gens à quoi servait cet édifice de spectacles et de jeux de gladiateurs? D’autant que l’usager du parking a un seul objectif, venir facilement en ville, se garer, courir faire ses courses, pas admirer le paysage, fût-il patrimonial et antique! Passé l’intérêt lors de la découverte, l’utilité de garder ce tas de pierres doit interroger quelques usagers.

Dans une ville romaine, à côté de l’amphithéâtre et du théâtre, il y a un autre monument public important, les thermes, qui souvent renferment aussi des installations sportives. Son nom est ambigu, « Arc de Diane », cela peut sous-entendre un arc de triomphe ou un temple dédié à Diane. Quand on passe dans la rue, on voit surtout un grand pan de mur. La construction du collège voisin et les fouilles consécutives (pas encore dites « préventives », plutôt du « sauvetage urgent » même si le site était connu) en 1953-1954 a permis de préciser qu’il s’agissait d’un des quatre murs qui bordait un piscine froide ou frigidarium.

Dans une ville romaine, à côté de l’amphithéâtre et du théâtre, il y a un autre monument public important, les thermes, qui souvent renferment aussi des installations sportives. Son nom est ambigu, « Arc de Diane », cela peut sous-entendre un arc de triomphe ou un temple dédié à Diane. Quand on passe dans la rue, on voit surtout un grand pan de mur. La construction du collège voisin et les fouilles consécutives (pas encore dites « préventives », plutôt du « sauvetage urgent » même si le site était connu) en 1953-1954 a permis de préciser qu’il s’agissait d’un des quatre murs qui bordait un piscine froide ou frigidarium.

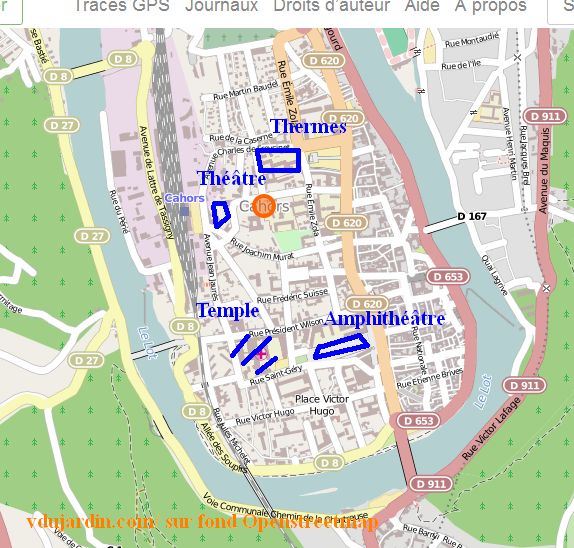

Pour le temple, je n’ai pas de photographie… mais voici la position des gros bâtiments publics romains de Cahors.

Pour le temple, je n’ai pas de photographie… mais voici la position des gros bâtiments publics romains de Cahors.

Pour aller plus loin, voir:

Deux mille ans d’un quartier urbain à Cahors [amphithéâtre], par Didier Rigal, Inrap

Les thermes romains de Cahors, par Michel Labrousse, Gallia, vol.21, n° 1, 1963, p. 191-225.

Photographies mars 2011

Comme dans les autres projets de ce type, je m’interroge beaucoup sur cet aménagement sans queue ni tête, des ruines dans des parterres fleuris, un vague panneau d’explication (complètement endommagé par le soleil) qui n’explique pas vraiment ce que l’on voit…En tant qu’archéologue, et oui, je pense que le ré-enfouissement des vestiges est préférable si on ne peut pas en assurer une présentation correcte et claire au public. Il y a une vingtaine d’années, un colloque du ministère de la culture avait porté ce titre provocateur, « Faut-il restaurer les ruines? ». Vingt ans plus tard, on ne semble guère plus avancé sur la question…

Comme dans les autres projets de ce type, je m’interroge beaucoup sur cet aménagement sans queue ni tête, des ruines dans des parterres fleuris, un vague panneau d’explication (complètement endommagé par le soleil) qui n’explique pas vraiment ce que l’on voit…En tant qu’archéologue, et oui, je pense que le ré-enfouissement des vestiges est préférable si on ne peut pas en assurer une présentation correcte et claire au public. Il y a une vingtaine d’années, un colloque du ministère de la culture avait porté ce titre provocateur, « Faut-il restaurer les ruines? ». Vingt ans plus tard, on ne semble guère plus avancé sur la question…

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs. À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme

À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme  Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications.

Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications. La collégiale Saint-Pierre-le-Puellier est importante dans l’histoire de Tours. Elle sut fondée en 512 par Clotilde, la femme de Clovis, dans un quartier urbanisé depuis l’époque romaine. Il reste peu de vestiges de l’église et du cloître. Ce fut d’abord un couvent de femme, érigé en collégiale en 1073, mais l’église devient paroissiale (ouverte aux fidèles, à la population du quartier, pour faire simple) dès la reconstruction de la deuxième moitié du 12e siècle.

La collégiale Saint-Pierre-le-Puellier est importante dans l’histoire de Tours. Elle sut fondée en 512 par Clotilde, la femme de Clovis, dans un quartier urbanisé depuis l’époque romaine. Il reste peu de vestiges de l’église et du cloître. Ce fut d’abord un couvent de femme, érigé en collégiale en 1073, mais l’église devient paroissiale (ouverte aux fidèles, à la population du quartier, pour faire simple) dès la reconstruction de la deuxième moitié du 12e siècle. Lors d’une fouille de l’îlot voisin, une réserve archéologique a été créée. Des panneaux ont été posés, l’un pour expliquer le quartier…

Lors d’une fouille de l’îlot voisin, une réserve archéologique a été créée. Des panneaux ont été posés, l’un pour expliquer le quartier… Ici comme à

Ici comme à  Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas emmenés en Grèce… Mais voilà, samedi dernier, c’était la journée annuelle des archéologues de Poitou-Charentes, à Angoulême, pendant que les officiels allaient inaugurer le

Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas emmenés en Grèce… Mais voilà, samedi dernier, c’était la journée annuelle des archéologues de Poitou-Charentes, à Angoulême, pendant que les officiels allaient inaugurer le  Et là, vous tombez sur un ensemble de pierres dont l’organisation est illisible, un site complètement envahi par la végétation, sans panneau autre que le panneau d’identification… Il y a même encore la cabane de chantier au fond. Voilà ce que donnent tous les sites archéologiques s’ils ne sont pas détruits, enfouis ou restaurés et entretenus avec de gros moyens… Nous en avons de nombreux dans cet état en France… sans compter les morceaux de murs conservés, sans grand sens, dans des tas de parkings souterrains. Un petit sujet de réflexion pour le nouveau ministre de la culture ? Il a de plus urgentes questions à régler, y compris pour l’archéologie et le patrimoine…

Et là, vous tombez sur un ensemble de pierres dont l’organisation est illisible, un site complètement envahi par la végétation, sans panneau autre que le panneau d’identification… Il y a même encore la cabane de chantier au fond. Voilà ce que donnent tous les sites archéologiques s’ils ne sont pas détruits, enfouis ou restaurés et entretenus avec de gros moyens… Nous en avons de nombreux dans cet état en France… sans compter les morceaux de murs conservés, sans grand sens, dans des tas de parkings souterrains. Un petit sujet de réflexion pour le nouveau ministre de la culture ? Il a de plus urgentes questions à régler, y compris pour l’archéologie et le patrimoine…