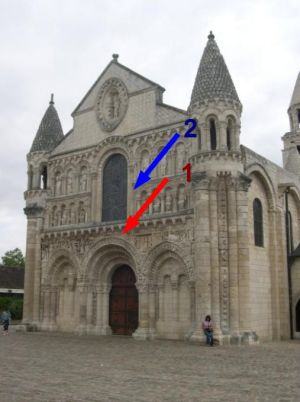

Choses promises, choses dues, je poursuis cette semaine l’article de la semaine dernière avec la suite du décor des arcs du deuxième niveau, partie sud, registre inférieur, de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers… la partie encadrée sur la première photographie…

Choses promises, choses dues, je poursuis cette semaine l’article de la semaine dernière avec la suite du décor des arcs du deuxième niveau, partie sud, registre inférieur, de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers… la partie encadrée sur la première photographie…

Contrairement aux trois autres clefs qui surmontent ces quatre apôtres, ici, le motif sculpté n’est pas une tête humaine mais un décor de tiges et des feuilles. cependant, si vous regardez bien, le motif de la clef n’est pas dans le prolongement du décor des claveaux (éléments qui forment l’arc) voisins, il ne s’agit donc pas de la clef d’origine.

Contrairement aux trois autres clefs qui surmontent ces quatre apôtres, ici, le motif sculpté n’est pas une tête humaine mais un décor de tiges et des feuilles. cependant, si vous regardez bien, le motif de la clef n’est pas dans le prolongement du décor des claveaux (éléments qui forment l’arc) voisins, il ne s’agit donc pas de la clef d’origine.

Je vous ai montré la semaine dernière le détail du chapiteau gauche, passons au chapiteau de droite, avec un motif plissé sur le tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le petit schéma ici). Au passage, sur cette vue un peu large, vous pouvez voir la richesse des vêtements des apôtres…

Je vous ai montré la semaine dernière le détail du chapiteau gauche, passons au chapiteau de droite, avec un motif plissé sur le tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le petit schéma ici). Au passage, sur cette vue un peu large, vous pouvez voir la richesse des vêtements des apôtres…

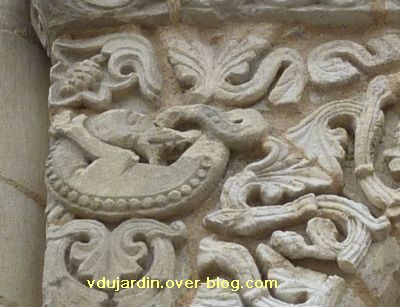

Voici le chapiteau de plus près, avec deux oiseaux affrontés qui ont une tête unique… de lion. Les artistes romans étaient friands de ces animaux hybrides de toute sorte, pas seulement des dragons (monstres parfois ailés mais toujours à queue de serpent), des griffons (lions ailés) et autres sirènes et tritons… une autre vision du monde d’ici et de l’au-delà.

Voici le chapiteau de plus près, avec deux oiseaux affrontés qui ont une tête unique… de lion. Les artistes romans étaient friands de ces animaux hybrides de toute sorte, pas seulement des dragons (monstres parfois ailés mais toujours à queue de serpent), des griffons (lions ailés) et autres sirènes et tritons… une autre vision du monde d’ici et de l’au-delà.

Passons au quatrième et dernier arc de la série…

Passons au quatrième et dernier arc de la série…

Sur la clef, nous trouvons une tête d’homme barbu et moustachu, bien peigné comme le premier que je vous ai montré la semaine dernière. Admirez les détails dans la sculpture et gravure profonde de la barbe…

Sur la clef, nous trouvons une tête d’homme barbu et moustachu, bien peigné comme le premier que je vous ai montré la semaine dernière. Admirez les détails dans la sculpture et gravure profonde de la barbe…

Tout au fond de l’arc, au-dessus de l’auréole de l’apôtre, là où sur les autres arcs se mêlent des feuilles et des tiges, ici se cache une petite tête d’animal avec des oreilles pointues. De sa bouche sortent des tiges terminées en feuille, voici encore un motif classique dans l’art roman…

Tout au fond de l’arc, au-dessus de l’auréole de l’apôtre, là où sur les autres arcs se mêlent des feuilles et des tiges, ici se cache une petite tête d’animal avec des oreilles pointues. De sa bouche sortent des tiges terminées en feuille, voici encore un motif classique dans l’art roman…

Et enfin (je n’ai pas pris de détail du dernier chapiteau, orné de feuilles), tout à droite, contre la tourelle, marche délicatement un félin.

Et enfin (je n’ai pas pris de détail du dernier chapiteau, orné de feuilles), tout à droite, contre la tourelle, marche délicatement un félin.

Admirez sa démarche, corps de profil, tête de trois quarts, la queue qui passe sous la patte arrière et ressort sur son ventre pour remonter jusqu’au dos, là aussi dans une figuration assez fréquente, parfois, la queue peut se terminer en feuille.

Admirez sa démarche, corps de profil, tête de trois quarts, la queue qui passe sous la patte arrière et ressort sur son ventre pour remonter jusqu’au dos, là aussi dans une figuration assez fréquente, parfois, la queue peut se terminer en feuille.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Beaucoup plus cher, très illustré, sous la direction de Claude Andrault-Schmitt et Marie-Thérèse Camus, Notre-Dame-la-Grande, l’œuvre romane, éditions Picard, CESCM, 2002.

D’autres articles sur Notre-Dame-la-Grande

La façade occidentale

- Adam et Ève

- Nabucchodonosor

- les prophètes

- l’Annonciation

- l’arbre de Jessé

- la Visitation

- la Nativité et Jésus au bain,

- Joseph contemplant Jésus enfant

- le tétramorphe

- deux éléphants affrontés

- une sirène (un triton plutôt)

- deux dragons

- au deuxième niveau, au sud, registre inférieur, les arcs et chapiteaux sur la gauche et sur la droite

- le soleil et la lune

Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux…

Je voulais aujourd’hui vous parler de la frise des apôtres sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais il va falloir que j’aille refaire quelques photographies de détail pour illustrer cet article. Du coup, je vous montre aujourd’hui plein de petits détails sur la partie sud (droite) de la façade, au deuxième niveau, au-dessus de la tête de quatre apôtres, sur les arcs et les chapiteaux… Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges…

Je commence par la gauche. Vous remarquez tout de suite le décor de profusion de feuilles, de palmettes, de tiges… Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai

Mais regardez de plus près… À gauche se cache une sorte de dragon, avec une queue de serpent (terminée par une petite tête), une patte à l’avant et une tête d’animal non identifiable. Mais vous le reconnaissez peut-être, je vous l’ai  Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)…

Sur la clef du premier arc se trouve un homme barbu et moustachu, aux cheveux bien peignés (donc plutôt du côté du Bien)… … contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation.

… contrairement à son voisin sur le deuxième arc, complètement échevelé, comme souvent les diables de l’époque romane, échevelé comme aussi pour les luxures, les sirènes, bref, du côté du Mal et de la Tentation. Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi.

Le voici de plus près, vous le voyez mieux ainsi… avec sa grande moustache aussi. Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le

Mais j’ai sauté le chapiteau à la retombée des premier et deuxième arcs. Vous voyez de beau feuillage sur le haut tailloir (petit rappel, pour le vocabulaire des chapiteaux, c’est sur le  Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice.

Sur la corbeille du chapiteau ont pris place une scène très fréquente dans l’art roman, dite les oiseaux à la coupe. Deux oiseaux y boivent dans une coupe ou calice. Passons de l’autre côté du deuxième arc.

Passons de l’autre côté du deuxième arc. Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles.

Sur le chapiteau, nous voyons encore un autre monstre fréquent dans l’art roman, le monstre engoulant, une grosse tête qui semble avaler la colonne en-dessous de lui. Ici, il ne mange pas vraiment la colonne, mais vomit des rinceaux et des tiges. Vous remarquerez aussi qu’il porte une sorte de paire de corne, un peu comme un diable, mais qui se terminent en feuilles. Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade…

Juste au-dessus, sur l’écoinçon entre les deuxième et troisième arcs, un serpent avec une tête rigolote… Je vois que j’en suis déjà à 10 photos… je reporte la suite à la semaine prochaine! Vous comprenez pourquoi, presque chaque matin en allant au bureau, je fais une petite pause devant cette superbe façade… Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de

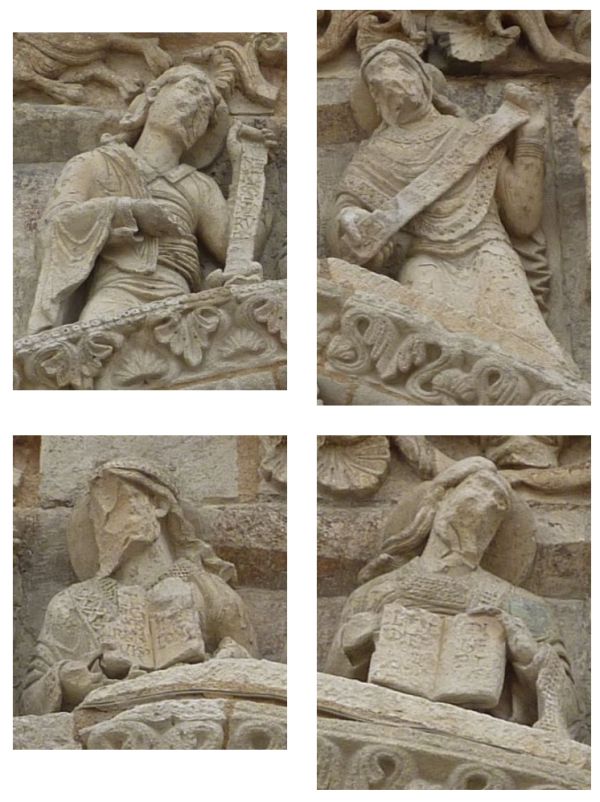

Je vous ai déjà montré plusieurs fois la façade de Notre-Dame-la-Grande (voir ci-dessous), mais nous n’en avons pas encore fait le tour… Cette fois, nous allons voir le personnage situé à droite de  Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes.

Cette fois, la sculpture est mal conservée, et le restaurateur a fait le choix de mettre un bloc non sculpté à la place de la tête détruite. De qui s’agit-il ? Probablement de David, qui est le plus souvent représenté ainsi, assis sur un trône (ici, le siège bas ne semble pas avoir de dossier), richement vêtu (ici un vêtement qui semble en brocard ou richement brodé) et jouant de la harpe ou psaltérion. David est, dans l’Ancien testament, le fils de Jessé, roi de Juda et d’Israël. On le trouve dans les deux livres de Samuel et dans le premier livre des Rois. Il est connu pour avoir vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde, mais surtout, il est l’auteur présumé des Psaumes, d’où sa représentation sous les traits d’un musicien, et plus particulièrement un joueur de psaltérion, sorte de harpe qui, à l’époque romane, accompagnait les champs des Psaumes. L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils

L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils  Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête.

Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête. Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche.

Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche. La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine.

La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine. Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par  Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO.

Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO. Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0. Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par

Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par  Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation.

Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation. Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent.

Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent. Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la

Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la  Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX.

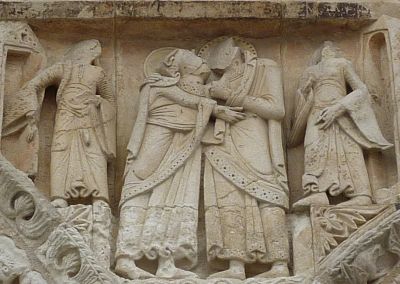

Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX. Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve  Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la

Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la  D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth.

D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth. Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots).

Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de

La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de  Puisque nous sommes place du marché… qui s’appelle en réalité place du Général-de-Gaulle, entrons dans la cours de la faculté de droit… Dans la cour, vous trouverez des éléments remontés de l’ancien cloître de la collégiale Notre-Dame-la-Grande (retrouvez les liens vers tous les articles sur la

Puisque nous sommes place du marché… qui s’appelle en réalité place du Général-de-Gaulle, entrons dans la cours de la faculté de droit… Dans la cour, vous trouverez des éléments remontés de l’ancien cloître de la collégiale Notre-Dame-la-Grande (retrouvez les liens vers tous les articles sur la  Le voici d’un peu plus près. Pas de grande sculpture sur les chapiteaux… et aucune explication pour le visiteur (en tout cas, pas à côté de ces ruines mises en scène).

Le voici d’un peu plus près. Pas de grande sculpture sur les chapiteaux… et aucune explication pour le visiteur (en tout cas, pas à côté de ces ruines mises en scène). Mercredi prochain, 22 juillet 2009, une éclipse totale du soleil sera visible en Chine, ce sera la plus longue éclipse totale du siècle, d’après les astronomes.

Mercredi prochain, 22 juillet 2009, une éclipse totale du soleil sera visible en Chine, ce sera la plus longue éclipse totale du siècle, d’après les astronomes. Direction l’

Direction l’ La lune lui fait face, elle est représentée en buste, émergeant elle aussi des flots, sous les traits d’une femme avec des cheveux longs qui semblent recouverts d’un voile. Elle tient à deux mains un croissant de lune.

La lune lui fait face, elle est représentée en buste, émergeant elle aussi des flots, sous les traits d’une femme avec des cheveux longs qui semblent recouverts d’un voile. Elle tient à deux mains un croissant de lune. Un peu d’histoire (bis), même si je reparlerai de cette église : mentionnée au Xe siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape

Un peu d’histoire (bis), même si je reparlerai de cette église : mentionnée au Xe siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape