Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un dossier documentaire établi par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la région Centre pour 16 d’entre eux. Ce dossier ne décrit pas Langeais et Chinon, du côté sud, qui sont d’un autre auteur. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur.

Je vous ai déjà parlé de ces carreaux de céramique peinte, je vais vous les présenter les unes après les autres. Je commence par le mur droit quand on entre dans la gare, le mur gauche sera pour un prochain article. Je vous invite à relire l’article précédent pour les explications sur les signatures, je vous rappelle juste qu’il s’agit d’une production de l’extrême fin du 19e siècle de Sarreguemines, des ateliers de Digoin et Paris, et qu’une partie sont signées du peintre sur céramique Eugène Martial Simas. L’ensemble est composé de 18 panneaux qui ont fait l’objet d’un dossier documentaire établi par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la région Centre pour 16 d’entre eux. Ce dossier ne décrit pas Langeais et Chinon, du côté sud, qui sont d’un autre auteur. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur.

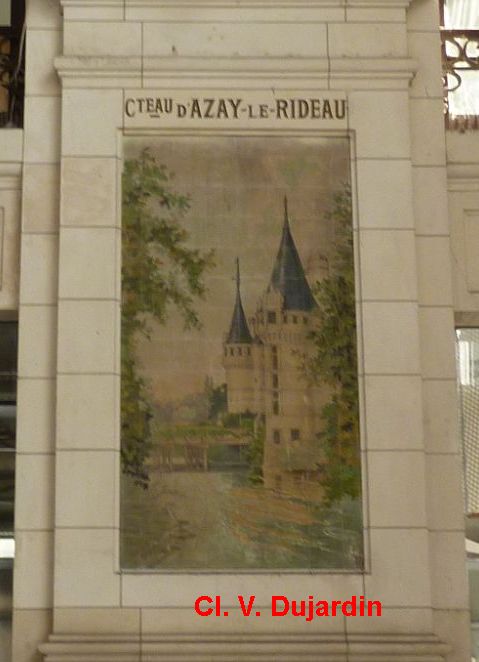

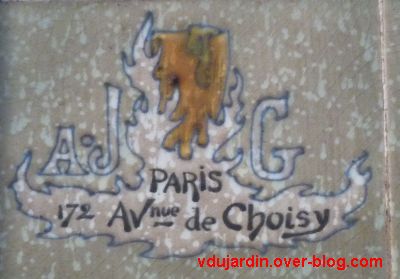

Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Entrons dans le vif du sujet, pour chaque panneau, je vous mets la vue générale en grand et une vignette avec la signature (voir l’article précédent pour les détails). Nous commençons donc avec le château d’Azay-le-Rideau, perdu dans un paysage romantique avec les rives boisées de l’Indre. Au fond, un petit pont qui semble en bois… Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat.

Les gorges du Tarn sont encaissées au milieu des falaises, mais au premier plan, un homme pilote à la gaffe un bateau à fond plat.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs.

Le donjon de Loches ne semble pas très bien entretenu au cœur du village. Sur la route, une femme est montée en amazone sur un âne, un second âne, relié au premier par une longe, suit en portant deux gros sacs.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport à aujourd’hui. La plage est à l’arrière plan, alors que devant, quelque part sur la promenade sur la digue vers l’ancienne résidence de l’impératrice (une sculpture en bord de parapet pourrait en faire partie), un couple avec un enfant flâne.

La plage de Biarritz ne semble pas avoir beaucoup changé par rapport à aujourd’hui. La plage est à l’arrière plan, alors que devant, quelque part sur la promenade sur la digue vers l’ancienne résidence de l’impératrice (une sculpture en bord de parapet pourrait en faire partie), un couple avec un enfant flâne.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

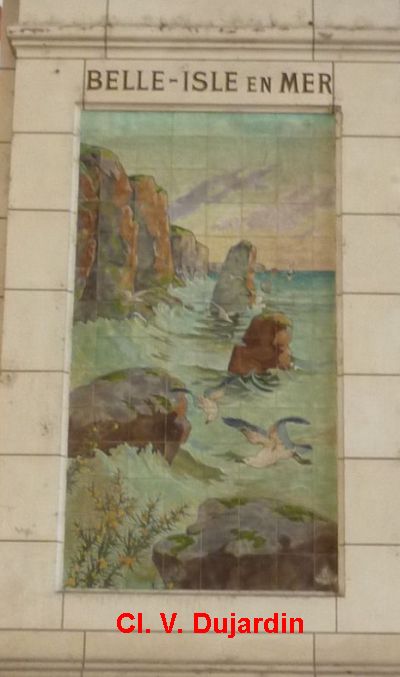

Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau.

Belle-Isle-en-Mer, c’est l’océan Atlantique déchaîné qui vient rompre ses vagues sur la falaise. Au premier plan, des mouettes et des ajoncs. Tout au fond, on devine la voile d’un bateau.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à droite.

Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment.

Le château de Josselin (dans le Morbihan) se reflète dans l’eau. La vallée de l’Oust semble bien large ici… Un arbre au premier plan, une barque, un endroit paisible, apparemment.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande.

Les menhirs d’Erdeven sont aujourd’hui moins célèbres que ceux de Carnac. Ils sont situés dans le golfe du Morbihan, non loin de la presqu’île de Quiberon. Un couple de bretons se repose au milieu des menhirs, monsieur le bras en appui sur l’un d’autre, madame assise sur une pierre. Vous remarquerez les barrières en bois, ici et là, qui doivent délimiter les espaces de pâture des animaux dans la lande.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

Le panneau porte la marque de fabrique » AJG / Paris / 172 avenue de Clichy » en bas à gauche.

L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort.

L’océan est aussi déchaîné à Saint-Jean-de-Luz. Il vient rompre ses vagues sur les falaises. Au fond, le phare tout blanc. Au premier plan, deux femmes semblent perdues dans ce paysage fort.

![]() Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ».

Le panneau porte en bas à droite la signature « M. Simas » et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris ».

Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte.

Fontarabie est une petite ville du pays basque espagnol, juste après la frontière. L’artiste a choisi de peindre au premier plan une porte de ville et une rue toute droite derrière, avec des hommes qui se promènent et des femmes assises sur le pas de leur porte.

Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite…

Le panneau porte la signature « M. Simas » en bas à droite…

…et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche.

…et la marque de fabrique « Sarreguemines / Digoin -Paris » en bas à gauche.

PS: lors d’un passage dans la gare en novembre 2016, j’ai vu que les panneaux peints ont été déposés pour restauration…

Tous les articles sur la gare de Tours : l’ancien embarcadère, la façade par le sculpteur Henri Varenne et le projet de l’architecte Victor Laloux, les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, allégories de Bordeaux et Toulouse par Jean-Antoine Injalbert, les céramiques peintes du côté nord (Carcassonne, Langeais, Chinon, Arcachon, Cahors, Luchon et, pas photographiés, Vicq-sur-Cère et Amboise), du côté sud (Azay-le-Rideau, les gorges du Tarn, Loches, Biarritz, Belle-Isle -en-Mer, Josslin, Erdeven, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie) et leurs signatures (Utzschneider et Compagnie, Alexandre de Geiger, Digoin, Paris, Sarreguemines, Simas, Alain Mothes).

Les anciens guichets ont disparu…

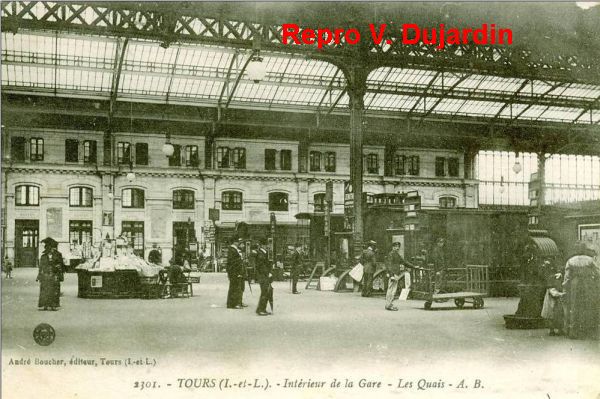

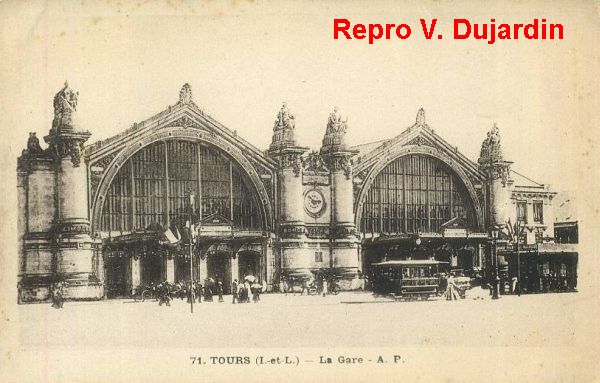

Les anciens guichets ont disparu… … mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique.

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique. Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale. J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le

J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le  Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le

Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le  À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié.

À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié. Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie.

Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie. Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

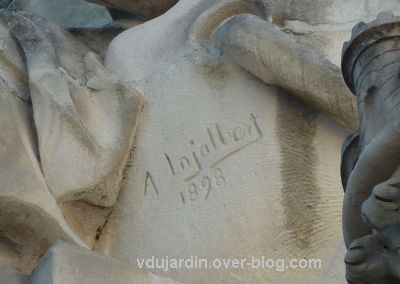

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

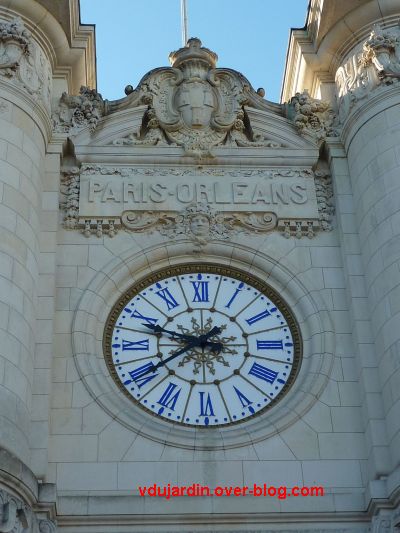

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près… Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir

Dans le square François Sicard à Tours, à deux pas du musée des Beaux-Arts, se trouve une statue de Michel Colombe réalisée en 1945 par Pierre Dandelot pour remplacer un groupe sculpté en bronze qui représentait François Sicard et Victor Laloux envoyée à la fonte en 1942 (voir  Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt.

Revenons au sujet du jour… Sur le socle, je n’ai pas trouvé la signature de l’auteur. Mais l’identification de l’œuvre ne pose pas de problème, c’est écrit dessus… » A / MICHEL / COLOMBE / 1430-1512 « . D’après la documentation que j’ai consultée, il est né vers 1430, probablement à Bourges, et mort à Tours vers 1513. Installé à Tours vers 1496 pour suivre la cour royale, il réalise à partir de 1499 une commande de la reine Anne de Bretagne, pour l’église des Carmes : le tombeau en marbre de Carrare pour son père François II de Bretagne, tombeau qui se trouve maintenant dans la cathédrale de Nantes (je dois avoir une photographie quelque part, je vous la montrerai à l’occasion). L’atelier de Michel Colombe serait aussi à l’auteur de la partie française du tombeau des enfants de Charles VIII installé dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. On lui attribue également une partie de la fontaine de Beaune à Tours, que je vous montrerai bientôt. La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté.

La statue en calcaire, qui mériterait bien un petit nettoyage et une mise en valeur par la ville de Tours, représente Michel Colombe debout, le pied gauche un peu en avant, en appui sur un bloc de pierre près à être sculpté. Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe.

Il porte dans la main gauche un gros maillet et est vêtu de chausses et d’une robe. Je vous invite à relire mon article sur la

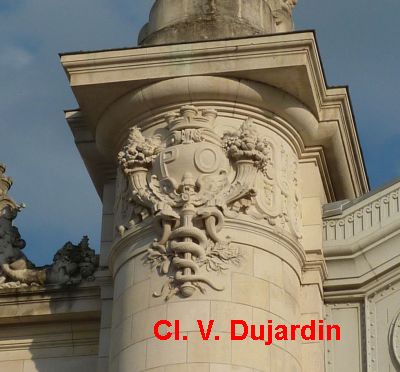

Je vous invite à relire mon article sur la  Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,  Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds. Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre… Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de  De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail…. et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc… La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de

La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de  Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau  Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’

Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’ …et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas…

…et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas… À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou.

À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou. À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées.

À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes).

Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes). La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées.

La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées. Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les

Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les  À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force.

À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force. À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence.

À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence. Pour agrémenter mes articles sur Tours, j’ai enrichi ma collection de cartes postales anciennes en faisant des achats dans deux boutiques de chez

Pour agrémenter mes articles sur Tours, j’ai enrichi ma collection de cartes postales anciennes en faisant des achats dans deux boutiques de chez  Voilà de quoi illustrer la série d’articles que j’ai commencée à programmer les mardis tous les quinze jours!

Voilà de quoi illustrer la série d’articles que j’ai commencée à programmer les mardis tous les quinze jours! L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.