Comme je vous le disais ce matin, j’ai rejoint hier Petite Fée Nougat au Futuroscope, à une quinzaine de kilomètres une quinzaine de kilomètres de Poitiers, sur les communes de Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Clan. C’était l’occasion d’y retourner, même si ma dernière visite ne remonte qu’à l’automne dernier, la photo date d’ailleurs de cette visite, car hier, grand vent, giboulées, les forsythias étaient en fleur mais avaient triste mine, pas de feuilles aux arbres… Il y avait quelques nouveautés que je souhaitais découvrir.

Comme je vous le disais ce matin, j’ai rejoint hier Petite Fée Nougat au Futuroscope, à une quinzaine de kilomètres une quinzaine de kilomètres de Poitiers, sur les communes de Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Clan. C’était l’occasion d’y retourner, même si ma dernière visite ne remonte qu’à l’automne dernier, la photo date d’ailleurs de cette visite, car hier, grand vent, giboulées, les forsythias étaient en fleur mais avaient triste mine, pas de feuilles aux arbres… Il y avait quelques nouveautés que je souhaitais découvrir.

D’abord, l’attraction phare, ouverte un peu avant noël 2009 et dont on entend beaucoup parler par la publicité en ce moment, Arthur, l’aventure 4D. Pas de doute, cette attraction imaginée par Luc Besson vaut le détour, 5 minutes seulement, mais denses, dans l’univers des Minimmoys, projection en 3D sur écran courbe, dans des sièges dynamiques… Je vous invite à voir le film du film si vous ne pouvez pas y aller…

Poursuivons, côté nouveautés, avec Blues sur la Louisiane (dommage que ni le prospectus, ni le site du Futuroscope ne donne le générique du film, pas même le réalisateur), même pas dans l’espace presse… Un film donc de XXX (j’aurais dû noter lors de la projection), sur les bayous et les marais de Louisiane, à l’embouchure du Mississipi, et la Nouvlle-Orléans avant et après Katrina. Un film avec de belles images et un discours très écolo, protéger et régénérer les marais, c’est aussi créer un écran contre les ouragans… Il s’agit d’un film IMAX ® projeté sur écran hémisphérique.

Moi, Van Gogh, film IMAX ® sur écran géant, également sans générique sur le site du Futuroscope (grrr!!! et le droit d’auteur?), m’a beaucoup moins convaincu… Les tableaux de 30 cm ne sont pas faits pour être vus au microscope (sur un écran de pas loin de 30 m de large, cela fait un grossissement de 100 fois). Certes, la qualité de l’image est impeccable, mais l’on ne voit plus que les écailles de peinture… Le commentaire a une tendance à endormir (j’y suis allée à la séance de 14h25, ça dormait ferme dans la salle vraiment loin d’être pleine), si j’ai bien compris, une partie viens des Lettres à Théo de Vincent Van Gogh, je les ai lues il y a longtemps, j’aurais probablement fait un autre choix…

Je ne suis pas retournée voir les Voyageurs du ciel et de la mer (vus il y a quelques mois, des images de Jacques Perrin bien mieux que dans son film Océans), mais en revanche, sur le même thème, j’ai revu avec plaisir Sous les mers du monde, qui passe depuis quelques années et que je n’avais pas revu en 2009. Cette plongée en 3D sur écran hémisphérique avec les poissons qui viennent contre votre visage est fabuleuse…

Je n’ai toujours pas été tentée par la danse avec les robots, un petit tour sur la galerie pour voir les visiteurs tête en bas m’a suffit…

Mais avant de partir, je suis retournée voir les Animaux du futur, une animation de réalité augmentée… Euh, il faut y assister pour comprendre, vous êtes dans un petit train avec des « jumelles » et un capteur sur la main, et vous faites bouger et apparaître des animaux dans le décor.

Au début de chaque semaine, Petite fée Nougat propose un thème de photographies. Je n’y ai pas encore participé, je touche peu à mes articles en semaine. Mais cette fois, j’avais gardé une petite case pour cet après-midi, plutôt pour vous parler du jardin. Avec le mauvais temps, je n’y ai pas mis les pieds… Du coup, je reviens sur le Clain, juste à côté de la photo que je vous ai montrée dimanche. En fait, cette fois, la photo est prise un peu en aval du moulin de Chasseigne, dont vous voyez la chute d’eau à gauche. La photo a été prise le même jour de l’été 2008. Une passerelle permet de rejoindre le moulin, un peu plus loin, une passerelle plus longue permet de traverser le Clain.

Au début de chaque semaine, Petite fée Nougat propose un thème de photographies. Je n’y ai pas encore participé, je touche peu à mes articles en semaine. Mais cette fois, j’avais gardé une petite case pour cet après-midi, plutôt pour vous parler du jardin. Avec le mauvais temps, je n’y ai pas mis les pieds… Du coup, je reviens sur le Clain, juste à côté de la photo que je vous ai montrée dimanche. En fait, cette fois, la photo est prise un peu en aval du moulin de Chasseigne, dont vous voyez la chute d’eau à gauche. La photo a été prise le même jour de l’été 2008. Une passerelle permet de rejoindre le moulin, un peu plus loin, une passerelle plus longue permet de traverser le Clain. Vous ne voyez pas la passerelle ? Mais si, tout au fond… Je reste dans le secteur ce week-end, il y a la brocante de l’Ascension sur la place du Marché, avec un marché aux livres, et je travaille sur mes anciens cahiers de fouilles pour commencer un nouvel article (sérieux, de préhistoire…).

Vous ne voyez pas la passerelle ? Mais si, tout au fond… Je reste dans le secteur ce week-end, il y a la brocante de l’Ascension sur la place du Marché, avec un marché aux livres, et je travaille sur mes anciens cahiers de fouilles pour commencer un nouvel article (sérieux, de préhistoire…). PS La voici de plus près, dans l’autre sens…

PS La voici de plus près, dans l’autre sens… … ainsi que le moulin de Chasseigne vu depuis la passerelle.

… ainsi que le moulin de Chasseigne vu depuis la passerelle. Comme je vous l’ai déjà exposé, le centre-ville de Poitiers est composé d’un plateau situé à la confluence d’une rivière moyenne, le Clain, et d’un petit ruisseau, la Boivre. Jeudi était inaugurée, dans ma

Comme je vous l’ai déjà exposé, le centre-ville de Poitiers est composé d’un plateau situé à la confluence d’une rivière moyenne, le Clain, et d’un petit ruisseau, la Boivre. Jeudi était inaugurée, dans ma  En novembre 2008, je vous présentais le

En novembre 2008, je vous présentais le  ainsi que les tombes qui longent cette allée. Julie Colombi a réalisé un relevé des 17 noms portés sur cette

ainsi que les tombes qui longent cette allée. Julie Colombi a réalisé un relevé des 17 noms portés sur cette  Je n’ai pas eu le temps d’aller faire de nouvelles photographies de l’

Je n’ai pas eu le temps d’aller faire de nouvelles photographies de l’ Voici le détail de l’enseigne, qui pourrait dater du 16e siècle, dite enseigne du noyer inversé. Je n’ai pas trouvé à quoi elle correspondait… Sur la droite, un homme barbu et moustachu, apparemment torse-nu, sourit en soutenant un arbre retourné à l’envers, racines vers le haut. Tout le monde le désigne comme un noyer, avec ses grosses noix.

Voici le détail de l’enseigne, qui pourrait dater du 16e siècle, dite enseigne du noyer inversé. Je n’ai pas trouvé à quoi elle correspondait… Sur la droite, un homme barbu et moustachu, apparemment torse-nu, sourit en soutenant un arbre retourné à l’envers, racines vers le haut. Tout le monde le désigne comme un noyer, avec ses grosses noix. Il est en position assise, vous pouvez voir ses pieds sortir du feuillage, et ses jambes derrière les branches. Pour mieux comprendre ce chêne, je vous invite à lire les commentaires ci-dessous et

Il est en position assise, vous pouvez voir ses pieds sortir du feuillage, et ses jambes derrière les branches. Pour mieux comprendre ce chêne, je vous invite à lire les commentaires ci-dessous et  Au 159 de la Grand’Rue à Poitiers de trouve l’hôtel du grand prieuré d’Aquitaine, construit au 17e siècle. Le bar a changé d’enseigne depuis la photographie, et mis une vitrine qui tranche avec le bâtiment, c’est très dommage. Le Grand Prieuré d’Aquitaine avait ouvert un établissement à Poitiers vers 1330 pour gérer les biens des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, administrant les commanderies et établissements de l’ordre de Malte situés en Bretagne, dans le Maine, l’Anjou, la Touraine, le Poitou, l’Angoumois et la Saintonge (d’autres établissements géraient les biens dispersés en France). Gilbert de Vieilbourg en fut Grand Prieur de 1663 à 1672. Il se fit construire un hôtel particulier dont la façade est assez étroite sur la Grand’Rue, mais qui s’étend dans le cœur l’îlot, on se penchant bien, il est possible de les apercevoir depuis la

Au 159 de la Grand’Rue à Poitiers de trouve l’hôtel du grand prieuré d’Aquitaine, construit au 17e siècle. Le bar a changé d’enseigne depuis la photographie, et mis une vitrine qui tranche avec le bâtiment, c’est très dommage. Le Grand Prieuré d’Aquitaine avait ouvert un établissement à Poitiers vers 1330 pour gérer les biens des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, administrant les commanderies et établissements de l’ordre de Malte situés en Bretagne, dans le Maine, l’Anjou, la Touraine, le Poitou, l’Angoumois et la Saintonge (d’autres établissements géraient les biens dispersés en France). Gilbert de Vieilbourg en fut Grand Prieur de 1663 à 1672. Il se fit construire un hôtel particulier dont la façade est assez étroite sur la Grand’Rue, mais qui s’étend dans le cœur l’îlot, on se penchant bien, il est possible de les apercevoir depuis la  Aucun doute sur l’identification, portée au-dessus de la

Aucun doute sur l’identification, portée au-dessus de la  Comme je vous le

Comme je vous le

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs. À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme

À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme  Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications.

Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications. J’essaye de vous mettre des mots simples dans les articles, mais parfois, le naturel revient au galop et je vous mets des mots trop compliqué.

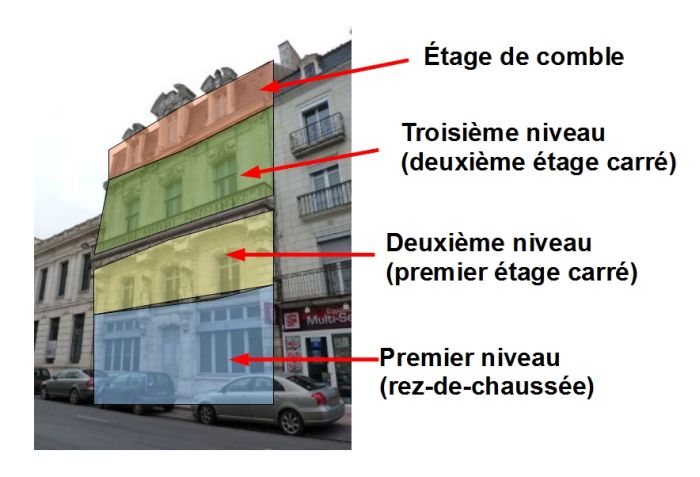

J’essaye de vous mettre des mots simples dans les articles, mais parfois, le naturel revient au galop et je vous mets des mots trop compliqué.  Je reprends

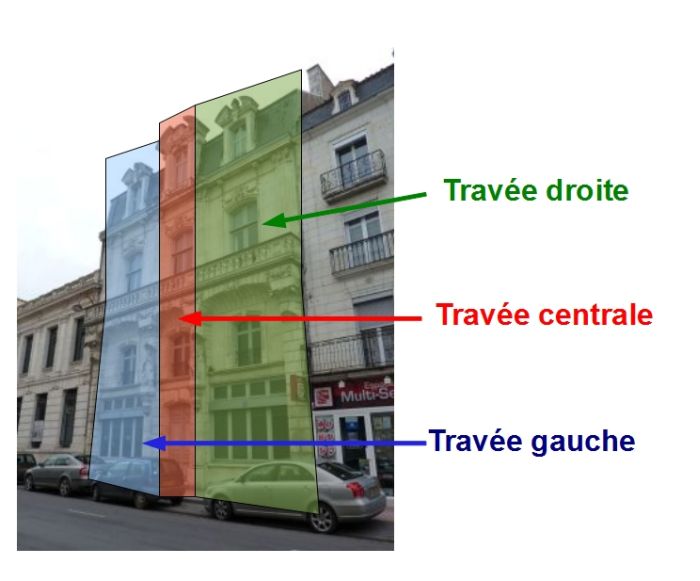

Je reprends  Les travées sont délimitées par les alignements verticaux de fenêtres…

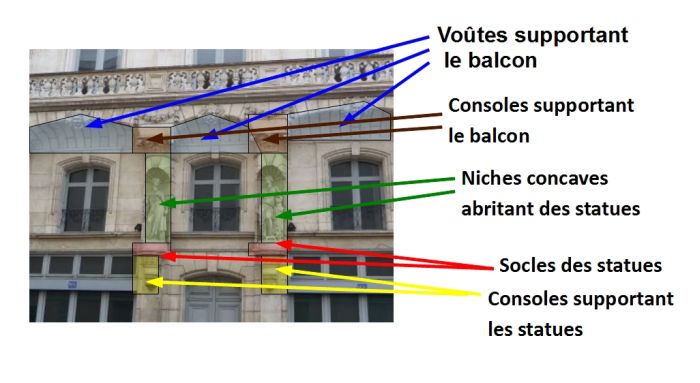

Les travées sont délimitées par les alignements verticaux de fenêtres… Les statues que je vous ai montrées sont installées sur des socles dans des niches qui reposent sur des consoles (massifs maçonnés intégrés dans le mur et qui débordent, capables de soutenir une charge). Ce sont aussi sur des consoles que repose le balcon, de petites voûtes étant ici construites entre chacune de ces consoles. Ces voûtes ont sans doute plus une fonction décorative, le poids du balcon aurait pu être supporté par un simple plancher en surplomb.

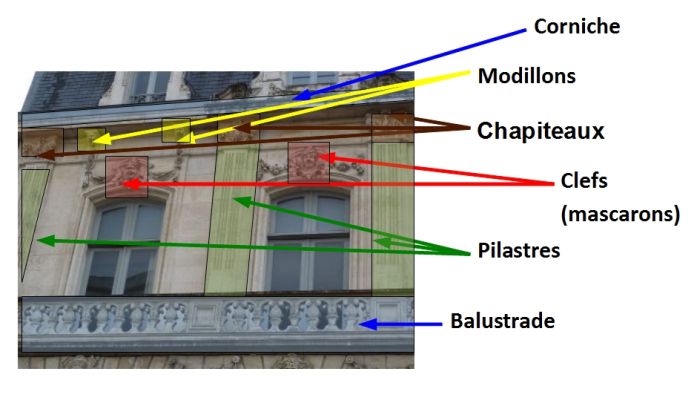

Les statues que je vous ai montrées sont installées sur des socles dans des niches qui reposent sur des consoles (massifs maçonnés intégrés dans le mur et qui débordent, capables de soutenir une charge). Ce sont aussi sur des consoles que repose le balcon, de petites voûtes étant ici construites entre chacune de ces consoles. Ces voûtes ont sans doute plus une fonction décorative, le poids du balcon aurait pu être supporté par un simple plancher en surplomb. Les fenêtres du deuxième étage sont encadrées de pilastres, on pourrait même dire de pilastres cannelés (en raison du décor de lignes verticales). Ces pilastres, comme des colonnes, reposent sur une base (cachée par la balustrade du balcon) et sont surmontés de chapiteaux. Les clefs des fenêtres sont ornées de masques, et peuvent donc être appelées ici mascarons. La corniche sous le toit est supportée par des modillons, enfin, ici, je pense qu’ils ont une fonction plus décorative que réellement fonctionnelle. J’espère avoir répondu à quelques questions…

Les fenêtres du deuxième étage sont encadrées de pilastres, on pourrait même dire de pilastres cannelés (en raison du décor de lignes verticales). Ces pilastres, comme des colonnes, reposent sur une base (cachée par la balustrade du balcon) et sont surmontés de chapiteaux. Les clefs des fenêtres sont ornées de masques, et peuvent donc être appelées ici mascarons. La corniche sous le toit est supportée par des modillons, enfin, ici, je pense qu’ils ont une fonction plus décorative que réellement fonctionnelle. J’espère avoir répondu à quelques questions…

La travée centrale est encadrée de statues qui reposent sur des consoles. Certains auteurs ont parlé de cariatides, mais elles ne portent pas le balcon sur leur tête, ce ne sont donc pas des cariatides.

La travée centrale est encadrée de statues qui reposent sur des consoles. Certains auteurs ont parlé de cariatides, mais elles ne portent pas le balcon sur leur tête, ce ne sont donc pas des cariatides. L’allégorie de l’industrie, à gauche, se reconnaît à son marteau et à son enclume, elle est accoudée à un vase.

L’allégorie de l’industrie, à gauche, se reconnaît à son marteau et à son enclume, elle est accoudée à un vase. À droite, il s’agit d’une allégorie des beaux-arts, armée des instruments du sculpteur, le coude en appui sur une ébauche.

À droite, il s’agit d’une allégorie des beaux-arts, armée des instruments du sculpteur, le coude en appui sur une ébauche. Les clefs des

Les clefs des  …comme les clefs des arcs des fenêtres de l’étage supérieur et les modillons qui supportent la corniche.

…comme les clefs des arcs des fenêtres de l’étage supérieur et les modillons qui supportent la corniche. Le fronton de la fenêtre centrale porte quant à lui des outils de maçon (équerre et compas).

Le fronton de la fenêtre centrale porte quant à lui des outils de maçon (équerre et compas). Pas forcément un symbole de franc-maçonnerie, mais de près, ça y ressemble quand même.

Pas forcément un symbole de franc-maçonnerie, mais de près, ça y ressemble quand même.

Sinon, le 61 rue Carnot est juste à côté de la galerie Hilaria, que je vous avais montrée très sale

Sinon, le 61 rue Carnot est juste à côté de la galerie Hilaria, que je vous avais montrée très sale