En janvier 2010, je vous ai présenté l’hôtel de Jean Beaucé (1554) à Poitiers dans un état bien sale. J’ai complété l’article avec des photographies après restauration, prises en janvier 2014.

En janvier 2010, je vous ai présenté l’hôtel de Jean Beaucé (1554) à Poitiers dans un état bien sale. J’ai complété l’article avec des photographies après restauration, prises en janvier 2014.

La pierre est désormais bien blanche, avec sur la série de photographies de janvier quelques algues vertes, réaction normale après restauration quand la pierre n’est plus protégée par son calcin, qui va se reformer peu à peu. J’ai déjà parlé de ce phénomène à propos de l’hôtel de ville tout vert.

La pierre est désormais bien blanche, avec sur la série de photographies de janvier quelques algues vertes, réaction normale après restauration quand la pierre n’est plus protégée par son calcin, qui va se reformer peu à peu. J’ai déjà parlé de ce phénomène à propos de l’hôtel de ville tout vert.

Du coup, la lucarne gauche est désormais bien lisible, elle m’a un peu surprise dans sa composition, et j’ai demandé à Grégory ce qu’il en pensait… Nous y sommes passés jeudi (19 juin 2014, plus d’algues mais un peu trop de lumière cette fois) et voici son analyse réalisée à chaud!

Du coup, la lucarne gauche est désormais bien lisible, elle m’a un peu surprise dans sa composition, et j’ai demandé à Grégory ce qu’il en pensait… Nous y sommes passés jeudi (19 juin 2014, plus d’algues mais un peu trop de lumière cette fois) et voici son analyse réalisée à chaud!

En façade, l’ornementation se concentre traditionnellement sur la porte d’entrée et sur les lucarnes, dont la richesse décorative exprime celle du bâtisseur de la demeure, son importance sociale comme son opulence financière.

La lucarne d’angle est très intéressante. D’abord il s’agit d’une lucarne double, comportant une ouverture sur chaque façade.

Surtout son couronnement se distingue des frontons habituels, comme par exemple ceux, également ornés de petits personnages, des lucarnes du logis de François Ier au château de Blois.

En façade principale on observe les vestiges de trois personnages. La partie inférieure du corps d’un satyre (ou d’un silène) occupe l’angle de gauche, dans une sorte d’anneau, tandis qu’à droite se tient un personnage masculin dont le manteau gonflé par le vent ne masque pas la nudité.

Il semble désigner de son bras aujourd’hui disparu le personnage central, très original, dont le corps est pris dans un cartouche à volutes, un peu à la manière d’un condamné au pilori.

Ses jambes écartées évoquent la posture du Colosse de Rhodes.

Sa tête, très mutilée, émergeait d’une ouverture circulaire, mais l’on distingue toujours les mains reposant sur ce qui est peut-être un autel antique sur lequel sont accrochés des festons de fruits.

À noter le long ruban ondulant, tenu de la main droite.

À titre de comparaison on peut signaler ce satyre qui émerge d’un cartouche, gravé par Jean Mignon.

Merci à l’amie Véronique d’avoir attiré mon attention sur cette lucarne très intéressante, et de m’avoir proposé d’en partager mes toutes premières observations sur son blog. En espérant pouvoir aller plus loin, en identifiant les personnages, d’autres exemples comparables, ou une estampe qui aurait pu servir de modèle à cette composition, dont l’autre face reste aussi à découvrir (elle est à peu près invisible de la rue).

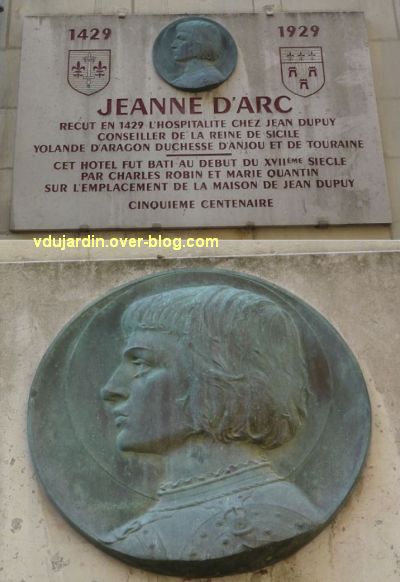

Lorsque je vous avais parlé de la plaque commémorative avec le

Lorsque je vous avais parlé de la plaque commémorative avec le  Le médaillon, signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du

Le médaillon, signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du  Le manque de recul ne permet pas de photographier facilement la façade, qui recèle un bel ensemble de visages sculptés sur les fenêtres…

Le manque de recul ne permet pas de photographier facilement la façade, qui recèle un bel ensemble de visages sculptés sur les fenêtres… Les voici de plus près…

Les voici de plus près… L’hôtel voisin (à gauche quand on regarde la façade) a aussi de beaux restes… D’après la plaque apposée signalant qu’il s’agit d’un monument historique, il a été construit dans la première du 16e siècle pour les sculpteurs d’origine florentine, les Giusti ou Juste, qui ont réalisé le tombeau de Louis XII dans la basilique de Saint-Denis et la vasque des fonds baptismaux dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les rinceaux du linteau de la porte doit rappeler à mes fidèles lecteurs ceux que je vous ai montrés pour la même période à Poitiers sur l’hôtel

L’hôtel voisin (à gauche quand on regarde la façade) a aussi de beaux restes… D’après la plaque apposée signalant qu’il s’agit d’un monument historique, il a été construit dans la première du 16e siècle pour les sculpteurs d’origine florentine, les Giusti ou Juste, qui ont réalisé le tombeau de Louis XII dans la basilique de Saint-Denis et la vasque des fonds baptismaux dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les rinceaux du linteau de la porte doit rappeler à mes fidèles lecteurs ceux que je vous ai montrés pour la même période à Poitiers sur l’hôtel  Aujourd’hui, retour à Poitiers dans la rue de la Chaîne, une rue très en pente qui connaît beaucoup de parking sauvage sur les trottoirs (voir les photographies signées DB dans

Aujourd’hui, retour à Poitiers dans la rue de la Chaîne, une rue très en pente qui connaît beaucoup de parking sauvage sur les trottoirs (voir les photographies signées DB dans

Voici trois détails du linteau. Au centre (en haut), les armoiries de Berthelot (d’or à trois aiglettes éployées d’azur, membrées de gueules) sont sculptées sur une peau de bête et portées par des sirènes masculines (personnage barbu et âgé à gauche, jeune et imberbe à droite), dont les jambes se transforment en volutes. De chaque côté, ces volutes s’enroulent en motifs de tiges et feuilles, avec des oiseaux au centre et dans les espaces entre les volutes, de petits personnages et angelots. Cela se verrait mieux si un nettoyage soigneux était réalisé par des restaurateurs…

Voici trois détails du linteau. Au centre (en haut), les armoiries de Berthelot (d’or à trois aiglettes éployées d’azur, membrées de gueules) sont sculptées sur une peau de bête et portées par des sirènes masculines (personnage barbu et âgé à gauche, jeune et imberbe à droite), dont les jambes se transforment en volutes. De chaque côté, ces volutes s’enroulent en motifs de tiges et feuilles, avec des oiseaux au centre et dans les espaces entre les volutes, de petits personnages et angelots. Cela se verrait mieux si un nettoyage soigneux était réalisé par des restaurateurs… Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés à La Rochelle. Il va vous falloir un peu d’imagination pour le début de la visite… impossible de faire des photographies avec les véhicules garés rue Chaudrier (le 25 juin 2011). A l’origine se trouve un hôtel particulier du 13e siècle, l’hôtel de Baillac, qui fut occupé au 14e siècle par Jean Chaudrier, maire de La Rochelle. Il en subsiste

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés à La Rochelle. Il va vous falloir un peu d’imagination pour le début de la visite… impossible de faire des photographies avec les véhicules garés rue Chaudrier (le 25 juin 2011). A l’origine se trouve un hôtel particulier du 13e siècle, l’hôtel de Baillac, qui fut occupé au 14e siècle par Jean Chaudrier, maire de La Rochelle. Il en subsiste  Ce qui nous intéresse se trouve au fond… Un corps de bâtiment sur la gauche, en légère avancée, qui avait au premier étage le cabinet de travail, un autre corps dé bâtiment avec le logement sur la droite, et une galerie qui les relie. Il s’agit de l’hôtel Pontard. A partir de 1555 et pendant une quinzaine d’années, Hugues Pontard, procureur du roi en Saintonge, se fait construite cet hôtel » à la mode « , en style Renaissance, occupé par son fils François, maire de La Rochelle en 1567. Ces bâtiments ont accueillis le bureau des finances à la toute fin du 17e siècle, à partir de 1695, puis le corps de ville jusqu’en 1748. Ils ont ensuite été transformés en appartements, la galerie est alors fermée. Rachetés par la ville en 1894, il sont restaurés et remis en état : en 1908, le célèbre photographe Eugène Atget en fait

Ce qui nous intéresse se trouve au fond… Un corps de bâtiment sur la gauche, en légère avancée, qui avait au premier étage le cabinet de travail, un autre corps dé bâtiment avec le logement sur la droite, et une galerie qui les relie. Il s’agit de l’hôtel Pontard. A partir de 1555 et pendant une quinzaine d’années, Hugues Pontard, procureur du roi en Saintonge, se fait construite cet hôtel » à la mode « , en style Renaissance, occupé par son fils François, maire de La Rochelle en 1567. Ces bâtiments ont accueillis le bureau des finances à la toute fin du 17e siècle, à partir de 1695, puis le corps de ville jusqu’en 1748. Ils ont ensuite été transformés en appartements, la galerie est alors fermée. Rachetés par la ville en 1894, il sont restaurés et remis en état : en 1908, le célèbre photographe Eugène Atget en fait

Le bâtiment gauche a les angles renforcés par des contreforts ornés de faunes dont on voit bien les pieds de bouc à gauche…

Le bâtiment gauche a les angles renforcés par des contreforts ornés de faunes dont on voit bien les pieds de bouc à gauche… … comme à droite.

… comme à droite. Les clés des arcs des grandes ouvertures sont décorées de têtes de lion à gueule ouverte ou fermée…

Les clés des arcs des grandes ouvertures sont décorées de têtes de lion à gueule ouverte ou fermée… … tandis que tout le décor décline le vocabulaire de l’architecture de la Renaissance, avec des colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage, des consoles à pattes de lion autour des lucarnes, et, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, une frise composée de bucranes et de médaillons séparés par des éléments verticaux (pas tout à fait les triglyphes que l’on trouve d’habitude, il leur manque un motif plein sur la gauche, voir ici pour un

… tandis que tout le décor décline le vocabulaire de l’architecture de la Renaissance, avec des colonnes doriques au rez-de-chaussée et ioniques à l’étage, des consoles à pattes de lion autour des lucarnes, et, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, une frise composée de bucranes et de médaillons séparés par des éléments verticaux (pas tout à fait les triglyphes que l’on trouve d’habitude, il leur manque un motif plein sur la gauche, voir ici pour un  Les plafonds de la galerie sont richement sculptés.

Les plafonds de la galerie sont richement sculptés.

Une dernière petite vue avant de partir, la gargouille qui garde la rue des Augustins.

Une dernière petite vue avant de partir, la gargouille qui garde la rue des Augustins. Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne

Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne  … composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un

… composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un  Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes.

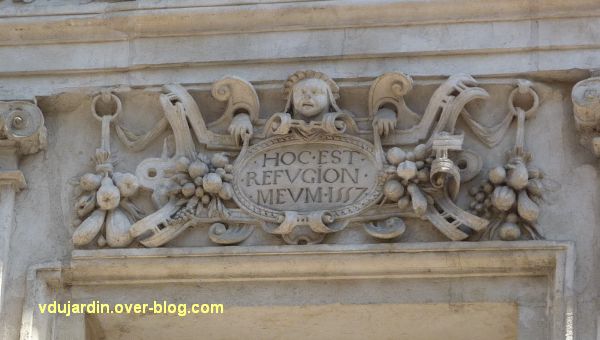

Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes. Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557).

Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557). Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion.

Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion. Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques.

Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques. Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés.

Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés. Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche.

Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche. Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles.

Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles. Voici un détail.

Voici un détail. Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages…

Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages… Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste.

Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste. Je vous l’avais à peine montré l’année dernière lors des

Je vous l’avais à peine montré l’année dernière lors des  L’hôtel, de style Renaissance, se compose d’un corps de logis sur la gauche…

L’hôtel, de style Renaissance, se compose d’un corps de logis sur la gauche… …d’une puissante tour d’escalier dans œuvre (dans le même alignement que la façade) et sur la droite, d’un porche qui permet d’accéder à une seconde cour (nous avons un hôtel sur cour et jardin) surmonté d’une pièce habitable. Les combles sont percés de lucarnes aux pignons ornés de crochets de feuillages. Dans cette première Renaissance, les fenêtres sont organisées en travées, mais celles-ci ont des largeurs variables

…d’une puissante tour d’escalier dans œuvre (dans le même alignement que la façade) et sur la droite, d’un porche qui permet d’accéder à une seconde cour (nous avons un hôtel sur cour et jardin) surmonté d’une pièce habitable. Les combles sont percés de lucarnes aux pignons ornés de crochets de feuillages. Dans cette première Renaissance, les fenêtres sont organisées en travées, mais celles-ci ont des largeurs variables Des médaillons sculptés sont insérés entre les alignements verticaux de fenêtres. Voici un assemblage de ceux entre le premier étage et le comble du corps de logis gauche, ainsi que des lucarnes, dans le même ordre que sur la façade. Ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont trop érodés.

Des médaillons sculptés sont insérés entre les alignements verticaux de fenêtres. Voici un assemblage de ceux entre le premier étage et le comble du corps de logis gauche, ainsi que des lucarnes, dans le même ordre que sur la façade. Ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont trop érodés. Voici le même exercice d’assemblage avec la tour d’escalier… Visages d’homme et de femme, armoiries, crosse d’évêque ou d’abbé.

Voici le même exercice d’assemblage avec la tour d’escalier… Visages d’homme et de femme, armoiries, crosse d’évêque ou d’abbé. Voici le portail…

Voici le portail… … et le détail des sculptures de cette travée, le visage de femme en bas à gauche a été refait…

… et le détail des sculptures de cette travée, le visage de femme en bas à gauche a été refait… Il y a aussi une inscription pas très lisible (au-dessus du porche), je dirais qu’elle commence par un oméga. Je n’ai pas eu le temps d’aller chercher si elle était publiée quelque part.

Il y a aussi une inscription pas très lisible (au-dessus du porche), je dirais qu’elle commence par un oméga. Je n’ai pas eu le temps d’aller chercher si elle était publiée quelque part. Je vous invite aussi à regarder de près (avec des jumelles si vous en avez) les différents chapiteaux des colonnes des fenêtres, qui recèlent entre autre de jolis petits personnages, des têtes d’angelots et des animaux.

Je vous invite aussi à regarder de près (avec des jumelles si vous en avez) les différents chapiteaux des colonnes des fenêtres, qui recèlent entre autre de jolis petits personnages, des têtes d’angelots et des animaux. Bon, les constructions récentes (19e et 20e siècle) ne sont pas terribles.

Bon, les constructions récentes (19e et 20e siècle) ne sont pas terribles. En revanche, à l’extérieur, allez voir le deuxième portail, il est juste à côté du

En revanche, à l’extérieur, allez voir le deuxième portail, il est juste à côté du  Le décor d’ensemble est sans doute contemporain de l’hôtel particulier… à condition de faire abstraction des créneaux et mâchicoulis…

Le décor d’ensemble est sans doute contemporain de l’hôtel particulier… à condition de faire abstraction des créneaux et mâchicoulis… … et de l’inscription du 19e siècle… « école / normale / primaire / ancien doyenné / du chapitre royal / de Saint-Hilaire / le Grand ».

… et de l’inscription du 19e siècle… « école / normale / primaire / ancien doyenné / du chapitre royal / de Saint-Hilaire / le Grand ».

En fait, il faut surtout lever la tête vers la lucarne, le reste de la façade sur rue a été assez modifié au fil des siècles.

En fait, il faut surtout lever la tête vers la lucarne, le reste de la façade sur rue a été assez modifié au fil des siècles. Tout en haut sur le fronton de cette lucarne, vous pouvez voir un cartouche portant la date de 1547. Au-dessus de ce cartouche se trouve un ange, en-dessous, un ruban décoratif, et de part et d’autre, un petit visage.

Tout en haut sur le fronton de cette lucarne, vous pouvez voir un cartouche portant la date de 1547. Au-dessus de ce cartouche se trouve un ange, en-dessous, un ruban décoratif, et de part et d’autre, un petit visage. L’hôtel particulier par lui même se trouve dans la cour. Lorsque le porche est ouvert, on peut en apercevoir l’escalier semi-hors-oeuvre, c’est-à-dire construit en partie en dehors de l’alignement des murs.

L’hôtel particulier par lui même se trouve dans la cour. Lorsque le porche est ouvert, on peut en apercevoir l’escalier semi-hors-oeuvre, c’est-à-dire construit en partie en dehors de l’alignement des murs.

Je ne vous ai pas beaucoup parlé de la période de la Renaissance sur Poitiers. Elle s’y développe vers 1525 avec la fin du chantier du château de Bonnivet (commune de Vendeuvre), château aujourd’hui détruit et auquel le musée de Poitiers avait consacré une exposition il y a quelque temps (à découvrir sur le

Je ne vous ai pas beaucoup parlé de la période de la Renaissance sur Poitiers. Elle s’y développe vers 1525 avec la fin du chantier du château de Bonnivet (commune de Vendeuvre), château aujourd’hui détruit et auquel le musée de Poitiers avait consacré une exposition il y a quelque temps (à découvrir sur le  [et maintenant, c’est fait! voici ce que ça donne après restauration!]

[et maintenant, c’est fait! voici ce que ça donne après restauration!] Il a accordé un soin tout particulier au décor des fenêtres. Pas de petits motifs sculptés sous chaque appui comme on peut en voir à la maison des Trois-Clous dans la Grand’Rue ou à l’hôtel Fumé (université de lettres, rue René-Descartes), exemples poitevins que je vous monterai un jour, mais oui, c’est promis, mais quand même un décor soigné, qui joue sur le vocabulaire de l’architecture, tour d’escalier hors-œuvre entre la deuxième et la troisième travée, pilastres cannelés, etc. (il faudra que je complète ma

Il a accordé un soin tout particulier au décor des fenêtres. Pas de petits motifs sculptés sous chaque appui comme on peut en voir à la maison des Trois-Clous dans la Grand’Rue ou à l’hôtel Fumé (université de lettres, rue René-Descartes), exemples poitevins que je vous monterai un jour, mais oui, c’est promis, mais quand même un décor soigné, qui joue sur le vocabulaire de l’architecture, tour d’escalier hors-œuvre entre la deuxième et la troisième travée, pilastres cannelés, etc. (il faudra que je complète ma  [… et voici le résultat, très réussi!]

[… et voici le résultat, très réussi!] [Et la lucarne gauche, désormais lisible, mérite que l’on s’y penche de plus près, voir la

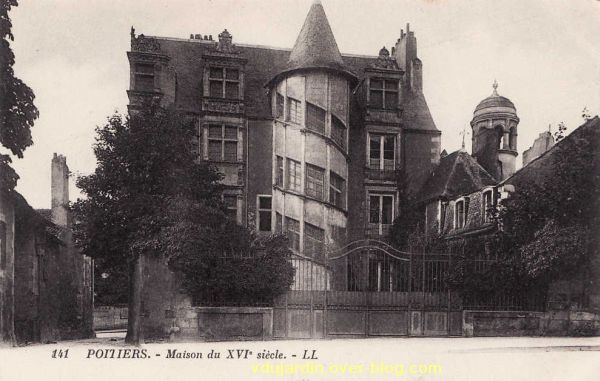

[Et la lucarne gauche, désormais lisible, mérite que l’on s’y penche de plus près, voir la  Allez, je vous mets une autre carte postale ancienne, on y voit moins son état de délabrement! Et je vous épargne la façade néo-renaissance construite à l’arrière en 1912 rue Louis-Renard [après restauration, elle mériterait quand même un article]. L’hôtel fut occupé par la Feldgendarmerie durant la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour.

Allez, je vous mets une autre carte postale ancienne, on y voit moins son état de délabrement! Et je vous épargne la façade néo-renaissance construite à l’arrière en 1912 rue Louis-Renard [après restauration, elle mériterait quand même un article]. L’hôtel fut occupé par la Feldgendarmerie durant la Seconde Guerre mondiale, mais c’est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. La tour d’escalier que l’on devine sur le côté à droite est une création du 19e siècle, lorsque l’hôtel particulier a été agrandi [oups, j’ai oublié de reprendre une photo après restauration].

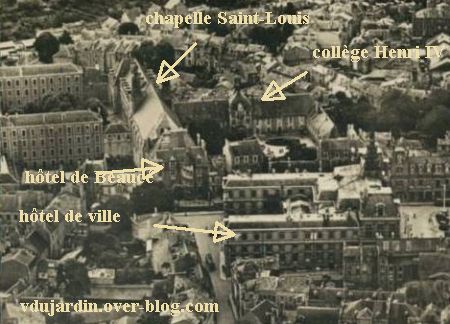

La tour d’escalier que l’on devine sur le côté à droite est une création du 19e siècle, lorsque l’hôtel particulier a été agrandi [oups, j’ai oublié de reprendre une photo après restauration]. Et pour vous repérer, voici une photographie aérienne publiée en carte postale dans les années 1960, recadrée sur

Et pour vous repérer, voici une photographie aérienne publiée en carte postale dans les années 1960, recadrée sur  Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,

Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,  Maintenant, voici une nouvelle photo de l’

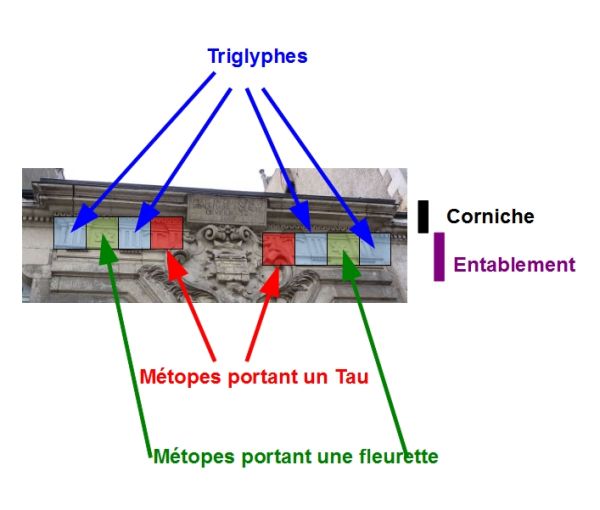

Maintenant, voici une nouvelle photo de l’ Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief.

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief.