Après vous avoir montré l’extérieur de la gare des Bénédictins à Limoges, voici une petite visite de l’intérieur, qui a été fortement restauré après l’incendie de février 1998. Les verrières de Francis Chigot (Limoges, 1879- 1960), réalisées entre 1924 et 1929, ont en particulier été presque entièrement reconstituées dans la coupole de 26m de hauteur. Je sais que quelques lecteurs sont fans de ces verrières, mais je préfère m’attarder sur les allégories qui occupent les angles, dues comme les allégories extérieures à Henri [Frédéric] Varenne (1860 – 1933), qui a réalisé pour la même compagnie des chemins de fer Paris-Orléans la sculpture de la façade de la gare de Tours (mais pas les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, les allégories de Bordeaux et Toulouse par Antoine Injalbert) et beaucoup d’autres œuvres (revoir le décor général de l’hôtel de ville, la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin et la statue du général Meunier dans le jardin des Prébendes-d’Oe à Tours).

Après vous avoir montré l’extérieur de la gare des Bénédictins à Limoges, voici une petite visite de l’intérieur, qui a été fortement restauré après l’incendie de février 1998. Les verrières de Francis Chigot (Limoges, 1879- 1960), réalisées entre 1924 et 1929, ont en particulier été presque entièrement reconstituées dans la coupole de 26m de hauteur. Je sais que quelques lecteurs sont fans de ces verrières, mais je préfère m’attarder sur les allégories qui occupent les angles, dues comme les allégories extérieures à Henri [Frédéric] Varenne (1860 – 1933), qui a réalisé pour la même compagnie des chemins de fer Paris-Orléans la sculpture de la façade de la gare de Tours (mais pas les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, les allégories de Bordeaux et Toulouse par Antoine Injalbert) et beaucoup d’autres œuvres (revoir le décor général de l’hôtel de ville, la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin et la statue du général Meunier dans le jardin des Prébendes-d’Oe à Tours).

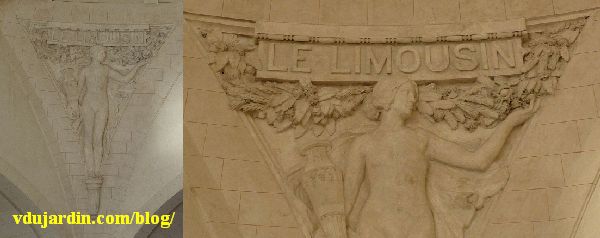

Je commence logiquement par l’allégorie du Limousin, une femme nue qui tient dans sa main droite un grand vase en porcelaine et est surmontée d’une profusion de blés, de feuilles de châtaignier et de châtaignes.

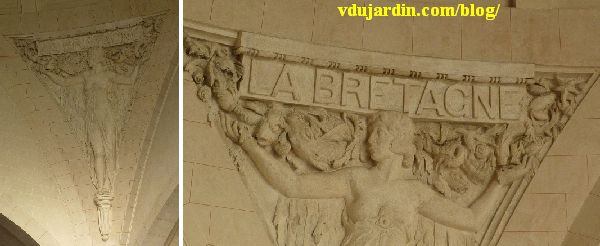

Curieusement, il y a une allégorie de la Bretagne, dont l’accès n’est pas le plus simple depuis Limoges… Poitrine dénudée, la femme qui symbolise la Bretagne est vêtue d’un léger voile qui laisse apparaître ses formes. Debout, elle ouvre largement les bras sur ce qui symbolise la Bretagne, algues, poissons, coquillages, étoiles de mer…

La présence de la Touraine est plus compréhensible. Elle est vêtue d’un léger voile qui cache à peine sa nudité et tient dans sa main gauche un bouquet de rose qu’elle va compléter probablement de celle qu’elle cueille élégamment de la main droite. Si les feuilles de vigne peuvent bien figurer la Touraine, les roses moins, sauf à penser à Ronsard et sa « mignonne allons voir si la rose… »

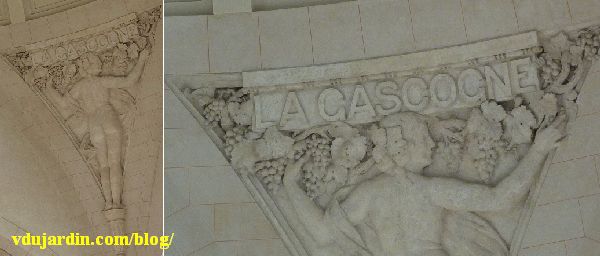

La quatrième allégorie représente la Gascogne. Curieusement, elle est représentée sous les traits d’une femme nue, mais de dos, qui semble embrasser une profusion de sarments de vigne qui portent de lourdes grappes de raisin.

Mais… point de Poitou dans ces allégories??? Encore moins de Charente ou Charente-Maritime? Et le futur Plouc (PoitouLimOUsinCentre) alors? Il n’y a que la Touraine qui pourrait être rattachée dans ce hall de gare… Quid du mariage à venir de gré ou de force de Poitou-Charentes avec le Limousin et le Centre, formant au choix des internautes Police (POitou LImousin CEntre), CCCP (façon URSS en cyrillique, Centre Charentes Corrèze Poitou)?

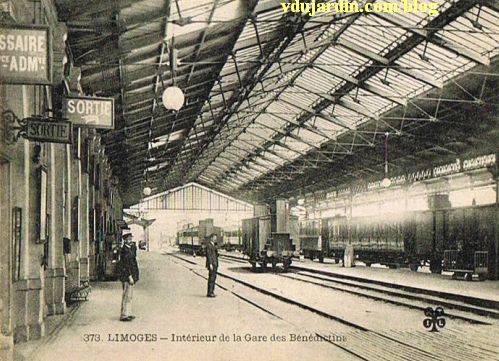

La gare avait, jusqu’en 1978, des guichets en bois de style art déco, qui ont été détruits, comme ceux de la poste d’Angers ou ceux bien abîmés de la poste de Poitiers! Je vous ai trouvé une carte postale ancienne où on peut les voir… (et en fin d’article, retrouvez d’autres guichets de gare).

La gare avait, jusqu’en 1978, des guichets en bois de style art déco, qui ont été détruits, comme ceux de la poste d’Angers ou ceux bien abîmés de la poste de Poitiers! Je vous ai trouvé une carte postale ancienne où on peut les voir… (et en fin d’article, retrouvez d’autres guichets de gare).

… et c’est parti, il n’y avait pas de grève ce jour là!

… et c’est parti, il n’y avait pas de grève ce jour là!

PS: pour rebondir à une remarque de Laurent Prysmicki, voici d’autres guichets (nouveau mot-clef) de gare aujourdh’ui détruits dont je vous ai montré des images:

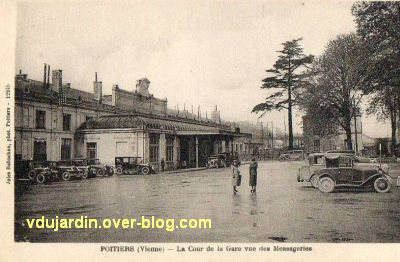

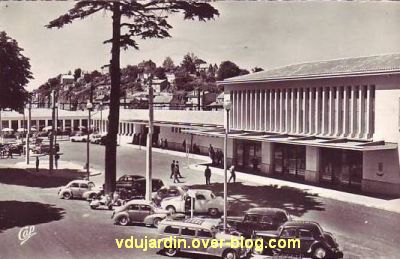

la gare de Poitiers avant et après le bombardement de 1944

la gare de Poitiers avant et après le bombardement de 1944

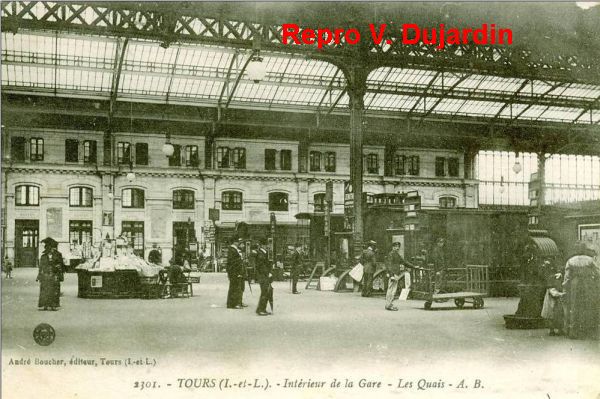

la gare de Tours

la gare de Tours

Photographies de novembre 2010.

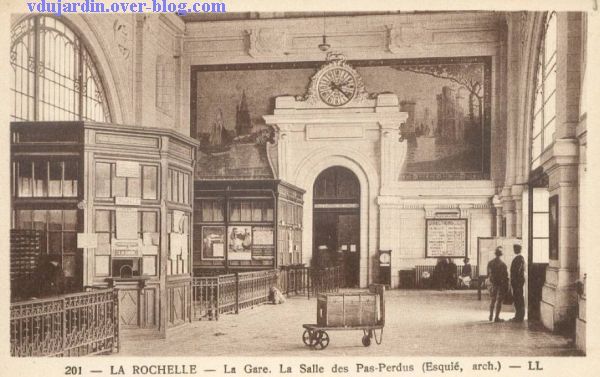

Je vous ai parlé de l’extérieur de la

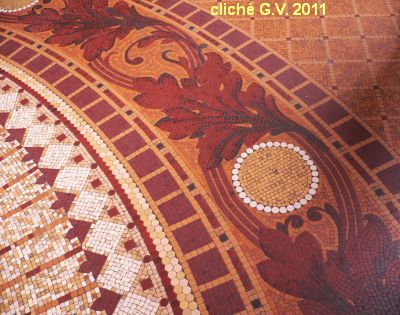

Je vous ai parlé de l’extérieur de la  Sur la première photographie, avant travaux, on voit les guichets qui portent des panneaux de mosaïque, le sol réalisé dans la même technique… Voici un détail de l’un de ces guichets…

Sur la première photographie, avant travaux, on voit les guichets qui portent des panneaux de mosaïque, le sol réalisé dans la même technique… Voici un détail de l’un de ces guichets… … et la mosaïque centrale.

… et la mosaïque centrale. Voici un détail de l’un des coqs en mosaïque…

Voici un détail de l’un des coqs en mosaïque… Ces mosaïques portent la signature « Gentil Bourdet / Billancourt – Paris », l’un des principaux mosaïstes parisiens des années 1920 (à retrouver sur

Ces mosaïques portent la signature « Gentil Bourdet / Billancourt – Paris », l’un des principaux mosaïstes parisiens des années 1920 (à retrouver sur  Pour les besoins de leur bureau de poste qui ressemblera à un supermarché bourré d’automates et où il impossible de trouver quelqu’un pour poster une lettre avec des beaux timbres (en tout cas, c’est le cas dans les bureaux déjà transformés que j’ai fréquentés…), les guichets ont été massacrés, transformés en consoles, la partie latérale a été « démontée » ainsi que plusieurs éléments (boiseries mais aussi les panneaux de mosaïque et les carreaux de céramique, qui formaient un tout) pour faire de la place (enfin, « démontés », c’est ce que dit la poste, j’espère qu’ils sont conservés en lieu sûr et ne seront pas détruits ou vendus à des antiquaires). Le permis de construire (consultable à la mairie) disait : « une travée [du guichet] ne sera pas reposée pour permettre le passage. Des éléments de bois moulurés dans l’esprit des consoles [sic, il s’agissait de guichets…] seront posés pour fermer les deux extrémités du caisson« . En réalité, les éléments déposés semblent bien plus importants.

Pour les besoins de leur bureau de poste qui ressemblera à un supermarché bourré d’automates et où il impossible de trouver quelqu’un pour poster une lettre avec des beaux timbres (en tout cas, c’est le cas dans les bureaux déjà transformés que j’ai fréquentés…), les guichets ont été massacrés, transformés en consoles, la partie latérale a été « démontée » ainsi que plusieurs éléments (boiseries mais aussi les panneaux de mosaïque et les carreaux de céramique, qui formaient un tout) pour faire de la place (enfin, « démontés », c’est ce que dit la poste, j’espère qu’ils sont conservés en lieu sûr et ne seront pas détruits ou vendus à des antiquaires). Le permis de construire (consultable à la mairie) disait : « une travée [du guichet] ne sera pas reposée pour permettre le passage. Des éléments de bois moulurés dans l’esprit des consoles [sic, il s’agissait de guichets…] seront posés pour fermer les deux extrémités du caisson« . En réalité, les éléments déposés semblent bien plus importants. A l’origine, la mosaïque s’arrêtait au niveau des guichets. En les reculant, il a fallu combler le vide. Pour cela, une mosaïque neuve a été réalisée par la société périgourdine Socra, pour l’essentiel « reprise à l’identique » (dixit la presse sous la dictée de post-immo), elle a été en réalité créée d’après l’original, avec un seul gros quart de « mosaïque existante conservée et rénovée » !!

A l’origine, la mosaïque s’arrêtait au niveau des guichets. En les reculant, il a fallu combler le vide. Pour cela, une mosaïque neuve a été réalisée par la société périgourdine Socra, pour l’essentiel « reprise à l’identique » (dixit la presse sous la dictée de post-immo), elle a été en réalité créée d’après l’original, avec un seul gros quart de « mosaïque existante conservée et rénovée » !!

Voici un détail de l’horloge.

Voici un détail de l’horloge. Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer.

Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer. Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir.

Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir. Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009).

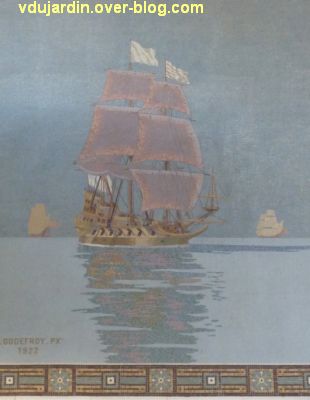

Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009). De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux…

De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux… Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

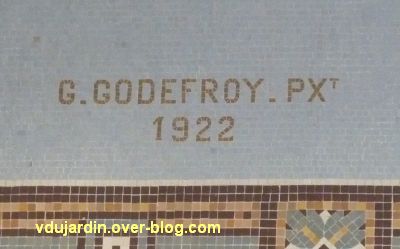

Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint).

Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint). Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche…

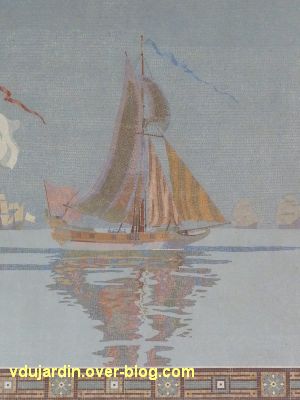

Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche… Les deux grands trois-mâts au centre…

Les deux grands trois-mâts au centre… Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan.

Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan. De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques.

De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques. A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre.

A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre. Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « .

Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « . A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite.

A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite. Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque…

Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque… Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

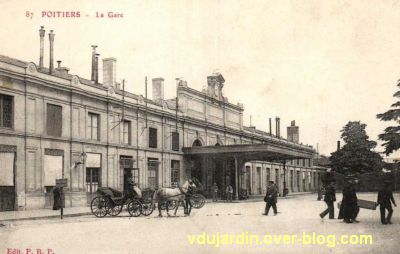

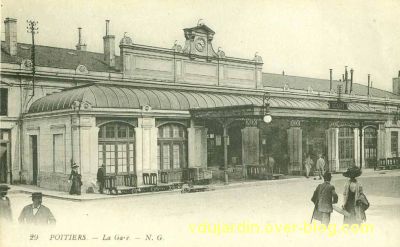

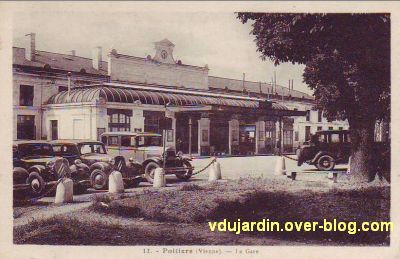

La gare de Poitiers a été bombardée par les alliés et notamment par des bombardiers britanniques dans la nuit du 12 au 13 juin 1944. La gare, les hôtels en face mais aussi une rangée de maisons près du palais de justice (

La gare de Poitiers a été bombardée par les alliés et notamment par des bombardiers britanniques dans la nuit du 12 au 13 juin 1944. La gare, les hôtels en face mais aussi une rangée de maisons près du palais de justice ( Pour l’occasion, je vous montre la gare au début du 20e siècle, avec juste une marquise. Je ne résiste pas à vous montrer plusieurs cartes postales anciennes, pour la variété des équipages…

Pour l’occasion, je vous montre la gare au début du 20e siècle, avec juste une marquise. Je ne résiste pas à vous montrer plusieurs cartes postales anciennes, pour la variété des équipages…

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique.

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique. Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale. J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le

J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le  Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le

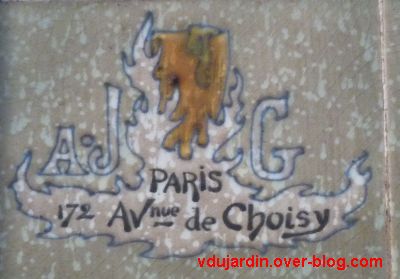

Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le  À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié.

À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié. Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie.

Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie. Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans

Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans