Il est beaucoup question ces jours-ci de la première bataille de la Marne, du 5 septembre 1914 au 12 septembre 1914. Une autre bataille a eu lieu dans le même secteur, qui a aussi mis aux prises Français en défense et Allemands en marche vers Paris, le 20 septembre 1792 à Valmy (dans la Marne) les troupes prussiennes sont stoppées par les armées révolutionnaires menées par les généraux et Charles-François Dumouriez.

Il est beaucoup question ces jours-ci de la première bataille de la Marne, du 5 septembre 1914 au 12 septembre 1914. Une autre bataille a eu lieu dans le même secteur, qui a aussi mis aux prises Français en défense et Allemands en marche vers Paris, le 20 septembre 1792 à Valmy (dans la Marne) les troupes prussiennes sont stoppées par les armées révolutionnaires menées par les généraux et Charles-François Dumouriez.

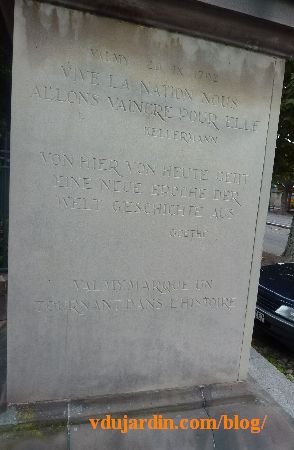

C’est à Strasbourg (place de Broglie) que l’on trouve ces citations, sur le socle du monument à François-Christophe Kellermann :

Valmy 20 IX 1792

Vive la nation nous / allons vaincre pour elle / Kellermann

Von hier von Huete geht / eine neue Epoche der / Welt Geschichte aus / Goethe

Valmy marque un tournant dans l’histoire

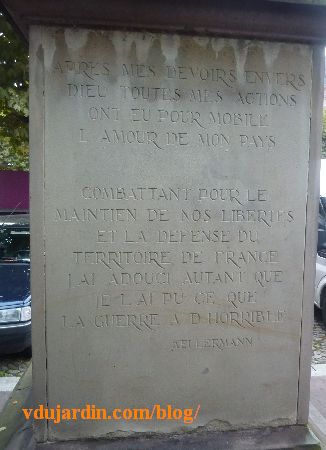

Sur l’autre face:

Sur l’autre face:

Après mes devoirs envers / Dieu toutes mes actions / ont eu pour mobile / l’amour de mon pays

Combattant pour le / maintien de nos libertés / et la défense du / territoire de France / j’ai adouci autant que / je l’ai pu ce que / la guerre a d’horrible / Kellermann

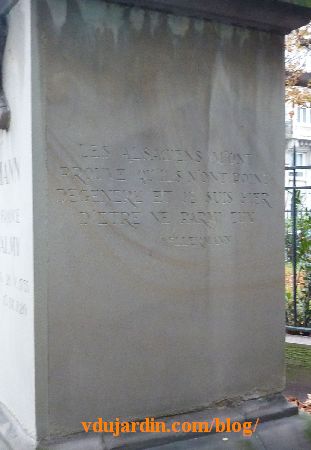

Et encore:

Et encore:

Les Alsaciens m’ont / prouvé qu’ils n’ont point / dégénéré et je suis fier / d’être né parmi eux

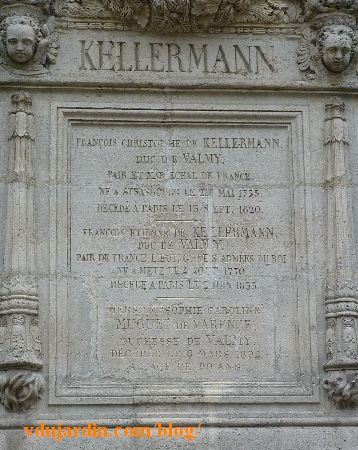

Entre les armoiries et l’inscription (« Kellermann / maréchal de France / duc de Valmy / né à Strasbourg 18 V 1735 / mort à Paris 13 IX 1820 »), il n’y a aucune difficulté pour identifier le personnage représenté en tribun. La statue en bronze a été édifiée pour le bicentenaire de sa naissance, en 1935, et est due au sculpteur Léon [Jean-Baptiste Alexandre] Blanchot (dit Ivan Loewitz) (Bordeaux, 1868 – Paris, 1947), dont je n’ai pas trouvé la signature, qui doit pourtant être sur la plinthe si j’en crois la fiche de la base monumen (consultée après mon retour…).

Entre les armoiries et l’inscription (« Kellermann / maréchal de France / duc de Valmy / né à Strasbourg 18 V 1735 / mort à Paris 13 IX 1820 »), il n’y a aucune difficulté pour identifier le personnage représenté en tribun. La statue en bronze a été édifiée pour le bicentenaire de sa naissance, en 1935, et est due au sculpteur Léon [Jean-Baptiste Alexandre] Blanchot (dit Ivan Loewitz) (Bordeaux, 1868 – Paris, 1947), dont je n’ai pas trouvé la signature, qui doit pourtant être sur la plinthe si j’en crois la fiche de la base monumen (consultée après mon retour…).

Kellermann porte tenue bien ajustée au niveau de l’entrejambe (mais non, pas à poil), un grand manteau…

Kellermann porte tenue bien ajustée au niveau de l’entrejambe (mais non, pas à poil), un grand manteau…

… grande épée et éperons, prêt à retourner au combat.

… grande épée et éperons, prêt à retourner au combat.

Un autre monument à Kellermann a été érigé en 1892, pour le centenaire de la bataille, sur le site même de Valmy.

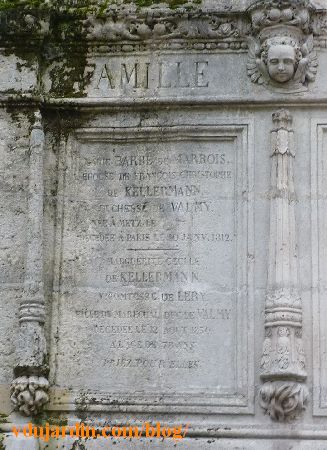

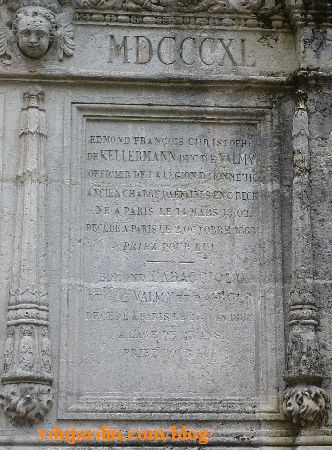

Tant que j’y suis, j’ai « exhumé » de mes centaines de photographies parisiennes celle de sa tombe au cimetière du Père-Lachaise. Le monument a été dessiné par l’architecte Lucien-Tirté Van Vleemputte (Paris, 1795 – 1871, grand prix de Rome d’architecture en 1816) et comprend trois grandes plaques avec le nom des défunts regroupés dans le monument.

Tant que j’y suis, j’ai « exhumé » de mes centaines de photographies parisiennes celle de sa tombe au cimetière du Père-Lachaise. Le monument a été dessiné par l’architecte Lucien-Tirté Van Vleemputte (Paris, 1795 – 1871, grand prix de Rome d’architecture en 1816) et comprend trois grandes plaques avec le nom des défunts regroupés dans le monument.

A gauche les épouses…

A gauche les épouses…

Au centre François-Christophe Kellermann et son fils François-Etienne Kellermann (1770-1835), qui s’est lui distingué lors des batailles de Marengo et Austerlitz…

Au centre François-Christophe Kellermann et son fils François-Etienne Kellermann (1770-1835), qui s’est lui distingué lors des batailles de Marengo et Austerlitz…

A droite leurs descendants.

A droite leurs descendants.

Photographies octobre 2010 pour Strasbourg et novembre 2012 pour le cimetière du Père Lachaise.

Bien qu’elle se trouve juste à côté du monument aux déportés d’Auschwitz-Birkenau (que l’on aperçoit à l’arrière-plan), à proximité des autres monuments des camps de concentration, en face du mur des fédérés, et donc près d’autres personnalités communistes, la tombe de

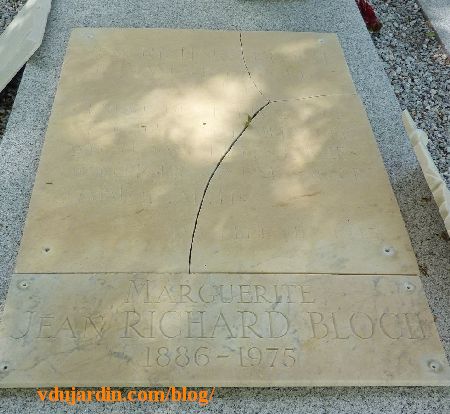

Bien qu’elle se trouve juste à côté du monument aux déportés d’Auschwitz-Birkenau (que l’on aperçoit à l’arrière-plan), à proximité des autres monuments des camps de concentration, en face du mur des fédérés, et donc près d’autres personnalités communistes, la tombe de  Mort à Paris le 15 mars 1947, son hommage funèbre fut rendu le 19 mars par Jacques Duclos pour le parti communiste et Louis Aragon devant les locaux du journal Ce soir, qu’ils avaient tous deux créé en 1937 et relancé en 1945. Sa tombe est toute simple, avec une dalle funéraire peu lisible, une autre plus petite en hommage à sa femme Maguite (Marguerite Herzog). Des plaques sont posées tout autour de la tombe, notamment pour des mouvements liés à la guerre d’Espagne, dont Jean-Richard Bloch a rendu compte.

Mort à Paris le 15 mars 1947, son hommage funèbre fut rendu le 19 mars par Jacques Duclos pour le parti communiste et Louis Aragon devant les locaux du journal Ce soir, qu’ils avaient tous deux créé en 1937 et relancé en 1945. Sa tombe est toute simple, avec une dalle funéraire peu lisible, une autre plus petite en hommage à sa femme Maguite (Marguerite Herzog). Des plaques sont posées tout autour de la tombe, notamment pour des mouvements liés à la guerre d’Espagne, dont Jean-Richard Bloch a rendu compte. Sur la stèle a été apposé le masque mortuaire tiré en bronze.

Sur la stèle a été apposé le masque mortuaire tiré en bronze. Près du tombeau de

Près du tombeau de  En allant faire des photographies en vue de quelques articles au

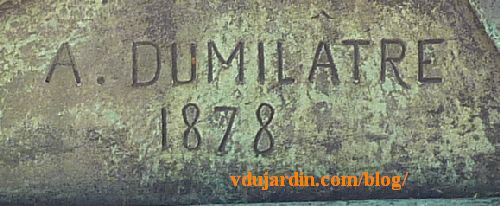

En allant faire des photographies en vue de quelques articles au  Le gisant en bronze de la tombe est signé « A. Dumilatre, 1878 », pour Alphonse [Jean] Dumilatre (Bordeaux, 1844 – Saint-Maurice, Val-de-Marne, 1928).

Le gisant en bronze de la tombe est signé « A. Dumilatre, 1878 », pour Alphonse [Jean] Dumilatre (Bordeaux, 1844 – Saint-Maurice, Val-de-Marne, 1928). Le fondeur a également laissé sa marque: « Gruet J(ne) fondeur », pour

Le fondeur a également laissé sa marque: « Gruet J(ne) fondeur », pour  Les deux hommes sont représentés allongés sur le dos.

Les deux hommes sont représentés allongés sur le dos. Tous les deux sont barbus, nus apparemment sous le linceul, les pieds qui dépassent…

Tous les deux sont barbus, nus apparemment sous le linceul, les pieds qui dépassent… Leurs mains sont entrecroisées jusque dans la mort et pour les passants qui se recueilleront sur leur tombe.

Leurs mains sont entrecroisées jusque dans la mort et pour les passants qui se recueilleront sur leur tombe. Vous connaissez probablement le peintre [Jacques] Louis David, au moins pour La mort de Marat ou Marat assassiné (voir

Vous connaissez probablement le peintre [Jacques] Louis David, au moins pour La mort de Marat ou Marat assassiné (voir

Après

Après  La signature de

La signature de  Sur la face avant du tombeau, au-dessus des inscriptions funéraires, le sculpteur a reproduit en relief une statue de Falguière, Tarcisius, dont l’

Sur la face avant du tombeau, au-dessus des inscriptions funéraires, le sculpteur a reproduit en relief une statue de Falguière, Tarcisius, dont l’ Sur le dessus de la tombe sont posés une grande palme, une palette, un burin et une masse sculptés (sous les feuilles mortes de la photographie). L’essentiel de la sculpture se concentre sur la stèle…

Sur le dessus de la tombe sont posés une grande palme, une palette, un burin et une masse sculptés (sous les feuilles mortes de la photographie). L’essentiel de la sculpture se concentre sur la stèle… … dominée par une grande allégorie féminine en haut relief…

… dominée par une grande allégorie féminine en haut relief… … et entourée de petits personnages « échappés » d’œuvres de l’artiste : le

… et entourée de petits personnages « échappés » d’œuvres de l’artiste : le  Chose promise, chose due, après la

Chose promise, chose due, après la  Il partage sa tombe avec Jacques Antoine Manuel… dont voici le texte de la dédicace sur la plaque de fonte: « Manuel / né à Barcelonnette le 10 décembre 1775 / soldat volontaire en 1795 / avocat / membre de la chambre des représentants / député / expulsé par la majorité de 1825 / mort le 20 août 1827 / hier j’ai annoncé que je ne cèderais qu’à la force / aujourd’hui je viens tenir la parole / séance du 4 mars 1823 ». Une citation similaire (à l’exception du passage sur la force) est reprise sur le médaillon.

Il partage sa tombe avec Jacques Antoine Manuel… dont voici le texte de la dédicace sur la plaque de fonte: « Manuel / né à Barcelonnette le 10 décembre 1775 / soldat volontaire en 1795 / avocat / membre de la chambre des représentants / député / expulsé par la majorité de 1825 / mort le 20 août 1827 / hier j’ai annoncé que je ne cèderais qu’à la force / aujourd’hui je viens tenir la parole / séance du 4 mars 1823 ». Une citation similaire (à l’exception du passage sur la force) est reprise sur le médaillon. La plaque de Béranger, déjà descellée

La plaque de Béranger, déjà descellée  Sur la stèle sont apposés deux médaillons en bronze représentant les deux hommes de profil, face à face. Les deux médaillons, adjacents, ont été coulés d’une seule pièce et sont surmontés d’une couronne végétale indépendante.

Sur la stèle sont apposés deux médaillons en bronze représentant les deux hommes de profil, face à face. Les deux médaillons, adjacents, ont été coulés d’une seule pièce et sont surmontés d’une couronne végétale indépendante. Le médaillon représentant « Manuel, député de la Vendée » (texte inscrit à droite du visage), à gauche, reprend à gauche à peu près la citation de la dédicace : « Hier j’ai annoncé / que je ne cèderais / pas à la violence / aujourd’hui / je viens / tenir ma parole / séance du mardi / 4 mars 1823 ».

Le médaillon représentant « Manuel, député de la Vendée » (texte inscrit à droite du visage), à gauche, reprend à gauche à peu près la citation de la dédicace : « Hier j’ai annoncé / que je ne cèderais / pas à la violence / aujourd’hui / je viens / tenir ma parole / séance du mardi / 4 mars 1823 ». Ce médaillon porte la signature de

Ce médaillon porte la signature de  Le médaillon représentant Béranger chauve porte le texte « Béranger / né à Paris / en / 1780 ». Ce médaillon a été réalisé alors que Béranger était encore vivant… (David d’Angers est d’ailleurs décédé en 1856, un an avant Béranger).

Le médaillon représentant Béranger chauve porte le texte « Béranger / né à Paris / en / 1780 ». Ce médaillon a été réalisé alors que Béranger était encore vivant… (David d’Angers est d’ailleurs décédé en 1856, un an avant Béranger). Il porte la signature « F.-G. Magnades », peut-être le fondeur, l’auteur du médaillon étant

Il porte la signature « F.-G. Magnades », peut-être le fondeur, l’auteur du médaillon étant  Dans le cimetière du Père-Lachaise à Paris se trouve la tombe toute simple de l’écrivain Louis Desnoyers (1805-1868), fondateur avec Balzac de la Société des gens de lettres en 1838, pour protéger les intérêts des membres contre le plagiat (et oui!).

Dans le cimetière du Père-Lachaise à Paris se trouve la tombe toute simple de l’écrivain Louis Desnoyers (1805-1868), fondateur avec Balzac de la Société des gens de lettres en 1838, pour protéger les intérêts des membres contre le plagiat (et oui!). Le médaillon, commandé par la Société des gens de lettres, a été réalisé par Antoine Augustin dit Auguste Préault (Paris, 1809 – Paris, 1879), élève de

Le médaillon, commandé par la Société des gens de lettres, a été réalisé par Antoine Augustin dit Auguste Préault (Paris, 1809 – Paris, 1879), élève de  Louis Desnoyers est représenté de profil, ce qui est très classique pour ce genre de

Louis Desnoyers est représenté de profil, ce qui est très classique pour ce genre de  Retour au cimetière du Père Lachaise pour un tombeau d’un personnage aujourd’hui oublié mais qui fut très célèbre en son temps, le baron Isidore Taylor… Sa tombe, composé d’un hémicycle et d’un haut piédestal avec une statue en marbre, est si bavarde qu’elle raconte sa vie… à condition de réviser les chiffres romains 😉 . Allez, je suis dans un bon jour, je vous les ai traduit en chiffres arabes entre crochets… Sous la statue d’abord, on peut lire « Au baron Taylor / membre de l’institut / M.DCCC.LXXXIV [1884] ». Au dos :

Retour au cimetière du Père Lachaise pour un tombeau d’un personnage aujourd’hui oublié mais qui fut très célèbre en son temps, le baron Isidore Taylor… Sa tombe, composé d’un hémicycle et d’un haut piédestal avec une statue en marbre, est si bavarde qu’elle raconte sa vie… à condition de réviser les chiffres romains 😉 . Allez, je suis dans un bon jour, je vous les ai traduit en chiffres arabes entre crochets… Sous la statue d’abord, on peut lire « Au baron Taylor / membre de l’institut / M.DCCC.LXXXIV [1884] ». Au dos : La sculpture porte la signature « G. J. Thomas », pour Gabriel Jules THOMAS (Paris , 1824 – Paris, 1905), premier prix de Rome de sculpture en 1848 (après avoir reçu le deuxième prix en 1844), dont je vous ai déjà parlé pour le buste de

La sculpture porte la signature « G. J. Thomas », pour Gabriel Jules THOMAS (Paris , 1824 – Paris, 1905), premier prix de Rome de sculpture en 1848 (après avoir reçu le deuxième prix en 1844), dont je vous ai déjà parlé pour le buste de  Le baron Taylor est représenté debout, en appui sur une pile de livres posée au-dessus d’une colonne à chapiteau. Ces piles de livres que vous avez déjà vu pour un certain nombre de monuments dédiés à des intellectuels (voir par exemple

Le baron Taylor est représenté debout, en appui sur une pile de livres posée au-dessus d’une colonne à chapiteau. Ces piles de livres que vous avez déjà vu pour un certain nombre de monuments dédiés à des intellectuels (voir par exemple  Adolphe Thiers (1797-1877), premier président de la troisième République, a une tombe imposante, façon mausolée, dans le

Adolphe Thiers (1797-1877), premier président de la troisième République, a une tombe imposante, façon mausolée, dans le  Le fronton en marbre comprend deux figures allégoriques, le patriotisme sous les traits d’un homme ailé et la République (la France), assise et tenant un drapeau (à l’intérieur du tombeau, une autre République est assise, vaincue, sur un canon, garde son gisant).

Le fronton en marbre comprend deux figures allégoriques, le patriotisme sous les traits d’un homme ailé et la République (la France), assise et tenant un drapeau (à l’intérieur du tombeau, une autre République est assise, vaincue, sur un canon, garde son gisant). La sculpture du fronton est signée « H. Chapu » pour Henri [Michel Antoine] Chapu (Mée-sur-Seine, 1833 – Paris, 1891), grand prix de Rome en 1855, conjointement avec

La sculpture du fronton est signée « H. Chapu » pour Henri [Michel Antoine] Chapu (Mée-sur-Seine, 1833 – Paris, 1891), grand prix de Rome en 1855, conjointement avec  Voici un détail des visages bien sales et très classiques des allégories.

Voici un détail des visages bien sales et très classiques des allégories. Au pied du patriotisme, un enfant git… mort ou endormi?

Au pied du patriotisme, un enfant git… mort ou endormi? Nous retournons aujourd’hui au cimetière du Père Lachaise à Paris, sur la tombe de Félix Faure (Paris, 30 janvier 1841 – Paris, 16 février 1899). Un président de la République (élu en janvier 1895) probablement plus connu pour le contexte de sa mort (au lit avec sa maîtresse, Marguerite Steinheil, à l’Élysée) que pour son action politique. C’est à lui qu’Émile Zola adresse son célèbre J’accuse dans l’affaire Dreyfus, dont il avait refusé la révision du procès (voir

Nous retournons aujourd’hui au cimetière du Père Lachaise à Paris, sur la tombe de Félix Faure (Paris, 30 janvier 1841 – Paris, 16 février 1899). Un président de la République (élu en janvier 1895) probablement plus connu pour le contexte de sa mort (au lit avec sa maîtresse, Marguerite Steinheil, à l’Élysée) que pour son action politique. C’est à lui qu’Émile Zola adresse son célèbre J’accuse dans l’affaire Dreyfus, dont il avait refusé la révision du procès (voir  Félix Faure est représenté allongé sur deux drapeaux (l’un français, l’autre russe, il a œuvré pour l’alliance franco-russe) dont les hampes sont posées sur son côté droit et le drapé replié sur ses jambes. Deux couronnes mortuaires (en bronze également) sont posées aux pieds de la tombe.

Félix Faure est représenté allongé sur deux drapeaux (l’un français, l’autre russe, il a œuvré pour l’alliance franco-russe) dont les hampes sont posées sur son côté droit et le drapé replié sur ses jambes. Deux couronnes mortuaires (en bronze également) sont posées aux pieds de la tombe. La sculpture en bronze porte la signature « St Marceaux 1900 ». Il s’agit de René de Saint-Marceaux (Reims, 1845- Paris, 1915).

La sculpture en bronze porte la signature « St Marceaux 1900 ». Il s’agit de René de Saint-Marceaux (Reims, 1845- Paris, 1915). Le gisant porte la croix de grand maître de la légion d’honneur. Sur l’oreiller est inscrit un extrait de la Bible (Évangile de Jean, 11-25), généralement repris dans la messe de requiem (messe des morts): « Ego sum resurrectio et vita ; qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet » (Je suis la résurrection et la vie ; qui croit en moi, fût-il mort, vivra), formule que l’on trouve assez souvent sur des tombeaux… beaucoup plus anciens, remis à la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle. Dieu pardonne la polygamie? Même sa femme repose dans le même tombeau que lui!

Le gisant porte la croix de grand maître de la légion d’honneur. Sur l’oreiller est inscrit un extrait de la Bible (Évangile de Jean, 11-25), généralement repris dans la messe de requiem (messe des morts): « Ego sum resurrectio et vita ; qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet » (Je suis la résurrection et la vie ; qui croit en moi, fût-il mort, vivra), formule que l’on trouve assez souvent sur des tombeaux… beaucoup plus anciens, remis à la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle. Dieu pardonne la polygamie? Même sa femme repose dans le même tombeau que lui!