Le visage de la République du monument aux morts de Chabanais, (c) Région Nouvelle Aquitaine, Gilles Beauvarlet, 2008

Le thème retenu pour les 33e journées du patrimoine (ce week-end, 17 et 18 septembre 2016) est « Patrimoine et citoyenneté ». L’occasion de revenir sur la petite phrase prononcée le 29 août 2016 à Colomiers par Manuel Valls:

« Sur la place des femmes nous ne pouvons transiger. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu’elle nourrit le peuple, elle n’est pas voilée parce qu’elle est libre ! C’est ça la République ! C’est ça Marianne ! »

Je vous ai déjà montré ici de nombreux exemples d’allégories de la République, je vais partir de ce livre publié dans mon service par une de mes collègues : Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, de Charlotte Pon-Willemsen, édité dans la collection des Parcours du patrimoine chez Geste édition, 2008. Nous avions pour la couverture la République du monument aux morts de Chabanais, en Charente, par Georges Delpérier. Elle porte, superposés, un bonnet phrygien, une couronne végétale et… un voile de deuil!

Je vous ai déjà montré ici de nombreux exemples d’allégories de la République, je vais partir de ce livre publié dans mon service par une de mes collègues : Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, de Charlotte Pon-Willemsen, édité dans la collection des Parcours du patrimoine chez Geste édition, 2008. Nous avions pour la couverture la République du monument aux morts de Chabanais, en Charente, par Georges Delpérier. Elle porte, superposés, un bonnet phrygien, une couronne végétale et… un voile de deuil!

Le voile de deuil est un attribut fréquent des allégories de la République, et ce dès le lendemain de la guerre de 1870, comme par exemple sur le monument aux mobiles de la Charente, par Raoul Verlet à Angoulême. La France porte le deuil de l’Alsace-Lorraine, au lendemain de la Première Guerre mondiale elle porte le deuil des millions de morts…

Le voile de deuil est un attribut fréquent des allégories de la République, et ce dès le lendemain de la guerre de 1870, comme par exemple sur le monument aux mobiles de la Charente, par Raoul Verlet à Angoulême. La France porte le deuil de l’Alsace-Lorraine, au lendemain de la Première Guerre mondiale elle porte le deuil des millions de morts…

Le port du voile était un signe extérieur pour signifier le deuil pour les femmes (et je ne parle pas des fichus et autres couvre-chefs quasi obligatoires pour entrer dans les églises), il n’y a donc aucune raison que la République, allégorie (image symbolique) ne porte pas elle aussi le voile! Pour illustrer ceci, je vous ai choisi la mère du soldat du monument aux morts de 1914-1918, à Angoulême, par Émile Peyronnet.

Sur ce monument, la femme du soldat (mais pas la fillette, non pubère) porte aussi le voile…

… ainsi que la République monumentale!

… ainsi que la République monumentale!

Parmi les exemples que je vous ai déjà présenté sur mon blog, je peux aussi ajouter la République du monument aux morts de 1914-1918 à Niort, par Pierre Marie Poisson, elle porte un bonnet phrygien, mais ici, on voit bien qu’il est composé d’un pliage de tissu… rien d’autre qu’un voile de forme particulière qui ici couvre largement les cheveux et le dos!

Parmi les exemples que je vous ai déjà présenté sur mon blog, je peux aussi ajouter la République du monument aux morts de 1914-1918 à Niort, par Pierre Marie Poisson, elle porte un bonnet phrygien, mais ici, on voit bien qu’il est composé d’un pliage de tissu… rien d’autre qu’un voile de forme particulière qui ici couvre largement les cheveux et le dos!

Le visage de la République du monument aux morts de Cherves-Richemont, (c) Région Nouvelle Aquitaine, Raphaël Jean, 2008

Parmi les allégories de la République plus expressives dans la douleur du deuil, j’ai choisi de vous montrer celle du monument aux morts de Cherves-Richemont, en Charente, lui aussi par Raoul Verlet…

Allez, pour les nostalgiques de mes chroniques « patrimoine », je vous prépare pour demain un article sur les symboles de la République, et je vais essayer de mettre plus régulièrement des statues et autres monuments!

Dans la cour de l’hôtel de ville d’Angoulême se trouvent deux bustes en pierre, copies réalisées par surmoulages des plâtres originaux, les bronzes ayant été fondus pendant la deuxième guerre mondiale. A gauche se trouve le sculpteur

Dans la cour de l’hôtel de ville d’Angoulême se trouvent deux bustes en pierre, copies réalisées par surmoulages des plâtres originaux, les bronzes ayant été fondus pendant la deuxième guerre mondiale. A gauche se trouve le sculpteur  Je vous ai déjà montré plusieurs œuvres de Raoul Verlet (Angoulême, 1857 – Cannes, 1923): vous pouvez revoir à Limoges, le monument à

Je vous ai déjà montré plusieurs œuvres de Raoul Verlet (Angoulême, 1857 – Cannes, 1923): vous pouvez revoir à Limoges, le monument à  Le buste porte la signature « E. Peyronnet », pour

Le buste porte la signature « E. Peyronnet », pour  Paul Abadie fils (Paris, 1812 – Chatou, 1884) a été un architecte qui s’est assez violemment affronté à Prosper Mérimée pour la restauration notamment des cathédrales de Périgueux, d’Angoulême et de Bordeaux avant d’être l’architecte du Sacré-cœur à Paris, dont les travaux, commencés en 1875, se sont achevés en 1914, trente ans après sa mort. Il est aussi l’auteur du nouvel hôtel de ville (aujourd’hui bien sale!) d’Angoulême,

Paul Abadie fils (Paris, 1812 – Chatou, 1884) a été un architecte qui s’est assez violemment affronté à Prosper Mérimée pour la restauration notamment des cathédrales de Périgueux, d’Angoulême et de Bordeaux avant d’être l’architecte du Sacré-cœur à Paris, dont les travaux, commencés en 1875, se sont achevés en 1914, trente ans après sa mort. Il est aussi l’auteur du nouvel hôtel de ville (aujourd’hui bien sale!) d’Angoulême,  Le buste de Paul Abadie est signé « J. Thomas » alors que l’original porte « G.J. Thomas 1879 », pour Gabriel Jules THOMAS (Paris , 1824 – Paris, 1905), premier prix de Rome de sculpture en 1848 (après avoir reçu le deuxième prix en 1844), dont je vous reparlerai bientôt pour une œuvre autrement plus monumentale, la tombe du baron Isidore Taylor au cimetière du Père Lachaise. Il a réalisé le buste en 1880, du vivant d’Abadie, et présenté au

Le buste de Paul Abadie est signé « J. Thomas » alors que l’original porte « G.J. Thomas 1879 », pour Gabriel Jules THOMAS (Paris , 1824 – Paris, 1905), premier prix de Rome de sculpture en 1848 (après avoir reçu le deuxième prix en 1844), dont je vous reparlerai bientôt pour une œuvre autrement plus monumentale, la tombe du baron Isidore Taylor au cimetière du Père Lachaise. Il a réalisé le buste en 1880, du vivant d’Abadie, et présenté au  Allez, nous poursuivons la découverte de l’œuvre de

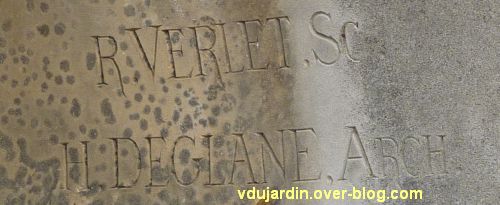

Allez, nous poursuivons la découverte de l’œuvre de  Juste après la mort de Villebois-Mareuil, un comité de souscription publique est mis en place et siège à Paris. Il s’agit de réunir la somme nécessaire à l’érection d’un monument à Nantes, la ville où il a passé son enfance, par l’intermédiaire du journal La liberté. Il lance un concours et choisit le projet présenté par l’architecte Henri [Adolphe Auguste]

Juste après la mort de Villebois-Mareuil, un comité de souscription publique est mis en place et siège à Paris. Il s’agit de réunir la somme nécessaire à l’érection d’un monument à Nantes, la ville où il a passé son enfance, par l’intermédiaire du journal La liberté. Il lance un concours et choisit le projet présenté par l’architecte Henri [Adolphe Auguste]

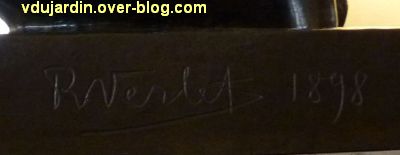

Et voici une deuxième signature du sculpteur

Et voici une deuxième signature du sculpteur  Ce dernier pourrait être cet autre monument plus modeste, à Grez-en-Bouère en Mayenne, le village où il était né le 22 mars 1847, réalisé (avec le reliquat de la souscription?) également avec l’architecte Henri Deglane.

Ce dernier pourrait être cet autre monument plus modeste, à Grez-en-Bouère en Mayenne, le village où il était né le 22 mars 1847, réalisé (avec le reliquat de la souscription?) également avec l’architecte Henri Deglane.

Le monument a été inauguré le 26 octobre 1902. Vous pouvez voir la

Le monument a été inauguré le 26 octobre 1902. Vous pouvez voir la

L’allégorie embrasse (au sens propre) le soldat mourant. Ce dernier est représenté en tenue de combat avec son équipement.

L’allégorie embrasse (au sens propre) le soldat mourant. Ce dernier est représenté en tenue de combat avec son équipement.

Sur le côté gauche du relief, Villebois-Mareuil, touché, est à la tête des troupes étrangères qui semblent équipées de bric et de broc (dénoncé par Villebois-Mareuil avant le combat), alors qu’en face, les Anglais sont correctement armés avec de nombreuses munitions.

Sur le côté gauche du relief, Villebois-Mareuil, touché, est à la tête des troupes étrangères qui semblent équipées de bric et de broc (dénoncé par Villebois-Mareuil avant le combat), alors qu’en face, les Anglais sont correctement armés avec de nombreuses munitions. En vous montrant l’autre jour le monument à

En vous montrant l’autre jour le monument à  Aujourd’hui, je vous emmène donc à Limoges (photographies de novembre 2010), dans le

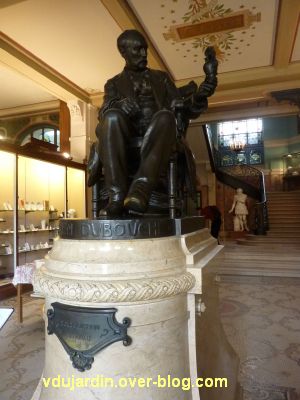

Aujourd’hui, je vous emmène donc à Limoges (photographies de novembre 2010), dans le  Assis sur son fauteuil, barbiche et moustache très « troisième République », Adrien Dubouché examine l’une des pièces de sa collection… Au passage, remarquez les catalogues représentés par l’artiste sous le siège…

Assis sur son fauteuil, barbiche et moustache très « troisième République », Adrien Dubouché examine l’une des pièces de sa collection… Au passage, remarquez les catalogues représentés par l’artiste sous le siège… Voici de plus près le visage et le vase…

Voici de plus près le visage et le vase… Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à  Le voici d’un peu plus près, au sommet de la colonne, un buste du président Sadi-Carnot (« A Carnot La Charente », dit l’inscription sous le buste), avec une allégorie féminine à ses côtés et une autre au pied du monument…

Le voici d’un peu plus près, au sommet de la colonne, un buste du président Sadi-Carnot (« A Carnot La Charente », dit l’inscription sous le buste), avec une allégorie féminine à ses côtés et une autre au pied du monument… … qui porte la signature du sculpteur

… qui porte la signature du sculpteur  Sur l’autre extrémité du socle se trouve la signature de l’entrepreneur (« A. Mien entr »).

Sur l’autre extrémité du socle se trouve la signature de l’entrepreneur (« A. Mien entr »). Au dos, une plaque explique les circonstances de la construction (en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, plus facile à lire):

Au dos, une plaque explique les circonstances de la construction (en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, plus facile à lire): Au sommet donc, le buste du président dont l’assassinat avait frappé toute la France (en créant des rues Carnot, comme

Au sommet donc, le buste du président dont l’assassinat avait frappé toute la France (en créant des rues Carnot, comme  A sa gauche (à droite quand on regarde le monument), une femme ailée, allégorie de la Renommée, qui flotte en l’air, pieds nus, et dépose devant lui une palme et une branche d’olivier. Une autre renommée de Raoul Verlet (réalisée en 1900) est visible à Angoulême, sur le monument aux morts de 1870 commandé par le Souvenir Français au cimetière de Bardines, il faudra que j’aille le photographier la prochaine fois que j’irai à Angoulême, en attendant, vous pouvez le découvrir dans le livre Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai

A sa gauche (à droite quand on regarde le monument), une femme ailée, allégorie de la Renommée, qui flotte en l’air, pieds nus, et dépose devant lui une palme et une branche d’olivier. Une autre renommée de Raoul Verlet (réalisée en 1900) est visible à Angoulême, sur le monument aux morts de 1870 commandé par le Souvenir Français au cimetière de Bardines, il faudra que j’aille le photographier la prochaine fois que j’irai à Angoulême, en attendant, vous pouvez le découvrir dans le livre Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai  Au pied du monument, une autre allégorie, cette fois la France en deuil, également pieds nus et vêtue à l’Antique (deux caractéristiques assez fréquentes des allégories), qui se tient la tête voilée, soutenant un drapeau. Elle vous rappelle peut-être un peu la France en deuil également sur le monument aux morts de 1870, dit

Au pied du monument, une autre allégorie, cette fois la France en deuil, également pieds nus et vêtue à l’Antique (deux caractéristiques assez fréquentes des allégories), qui se tient la tête voilée, soutenant un drapeau. Elle vous rappelle peut-être un peu la France en deuil également sur le monument aux morts de 1870, dit

Il est l’œuvre de

Il est l’œuvre de  Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″.

Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″. Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai

Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai  Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…).

Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…).