Cet album était mis en avant dans une sélection de bandes dessinées de la médiathèque.

Cet album était mis en avant dans une sélection de bandes dessinées de la médiathèque.

Le livre: Chambre A2 de Julien Parra, collection Atmosphères, éditions Emmanuel Proust, 2012, 136 pages, ISBN 9782848103853.

L’histoire: dans un hôpital… Un hélicoptère vient de sécraser sur la façade. Faute de chambre libre place, deux adolescents de sexe différent retrouvent dans la même chambe. Mélina et ses nombreux amis, une famille un peu envahissante. Matthieu, un père qui passe peu, une mère et une fratrie discrètes. Tous deux attendent une greffe, par le frère donneur de rein pour l’une, du coeur pour l’autre. Peu à peu, ils font connaissance « au-delà du rideau » installé pour les séparer.

Mon avis: Les pages (interludes) qui séparent les chapitres (inhabituel comme découpage en BD) ne s’expliquent qu’au fur et à mesure que l’on avance dans l’histoire. Le dessin est plutôt simplifié (contamination des mangas) avec une grande unité de lieu, LOL! Une chambre d’hôpital, sauf pour les fameux interludes. Si la fin de l’histoire manque de vraisemblance, si l’on excepte le cliché jeune fille de banlieue extravertie/jeune homme timide que ‘lon verrai plutôt dans les « beaux quartiers », le reste est assez bien vu et raconté, que ce soit l’adolescence ou la vie à l’hôpital, avec un ambulancier et une infirmière dynamique assez drôles. Julien Parra est un jeune auteur, il s’étoffera sans doute un peu pour ses prochains albums, celui-ci est son deuxième essai plutôt bien transformé!

Pour aller plus loin: voir le site de Julien Parra

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par Yaneck / Les chroniques de l’invisible. Mes chroniques BD sont regroupées dans la catégorie pour les BD et par auteur sur la page BD dans ma bibliothèque.

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par Yaneck / Les chroniques de l’invisible. Mes chroniques BD sont regroupées dans la catégorie pour les BD et par auteur sur la page BD dans ma bibliothèque.

Ce week-end, la

Ce week-end, la  Elle a été installée dans ce qui était la chapelle de l’hôpital de la Charité.

Elle a été installée dans ce qui était la chapelle de l’hôpital de la Charité. La voici sous un autre angle.

La voici sous un autre angle. A côté de ce bâtiment de la fin du 19e siècle largement remanié, l’ancien bâtiment du 17e siècle de l’hôpital de la Charité, établi en 1688, est occupé par divers locataires.

A côté de ce bâtiment de la fin du 19e siècle largement remanié, l’ancien bâtiment du 17e siècle de l’hôpital de la Charité, établi en 1688, est occupé par divers locataires. Il aurait besoin d’un nettoyage et d’une restauration de meilleure qualité que les reprises en ciment des fenêtres, notamment au rez-de-chaussée.

Il aurait besoin d’un nettoyage et d’une restauration de meilleure qualité que les reprises en ciment des fenêtres, notamment au rez-de-chaussée. La façade ne manque pas d’intérêt…

La façade ne manque pas d’intérêt… … notamment le portail, surmonté d’une niche qui a perdu sa statue.

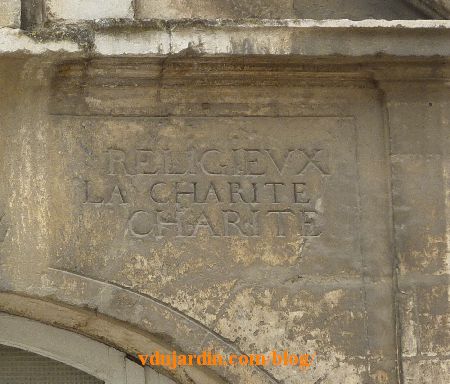

… notamment le portail, surmonté d’une niche qui a perdu sa statue. L’inscription est un mélange de deux inscriptions… Elle a connu une réfection, avec une partie recouverte par un enduit qui a disparu…

L’inscription est un mélange de deux inscriptions… Elle a connu une réfection, avec une partie recouverte par un enduit qui a disparu… On a donc l’impression qu’elle balbutie:

On a donc l’impression qu’elle balbutie: En vous parlant de l’

En vous parlant de l’ Ce haut-relief est constitué de trois scènes juxtaposées. Au centre, sur une partie un peu en saillie, se trouve une figure allégorique féminine, debout, seins nus, un large vêtement drapé autour des reins et des jambes et maintenu sur son bras gauche, des cheveux longs. Elle pose sa main droite sur la tête d’un enfant nu, asexué, debout à son côté. Près de son épaule droite se trouve le serpent (échappé du caducée?). Elle tend la main gauche d’un mouvement souple vers la scène située à sa gauche (à droite quand on regarde le relief). Il peut s’agir d’une allégorie de la médecine.

Ce haut-relief est constitué de trois scènes juxtaposées. Au centre, sur une partie un peu en saillie, se trouve une figure allégorique féminine, debout, seins nus, un large vêtement drapé autour des reins et des jambes et maintenu sur son bras gauche, des cheveux longs. Elle pose sa main droite sur la tête d’un enfant nu, asexué, debout à son côté. Près de son épaule droite se trouve le serpent (échappé du caducée?). Elle tend la main gauche d’un mouvement souple vers la scène située à sa gauche (à droite quand on regarde le relief). Il peut s’agir d’une allégorie de la médecine. Sur cette scène, une femme agenouillée, soutenue par une autre femme debout mais penchée vers elle, tend un très jeune enfant vers l’allégorie. Un enfant un peu plus grand, nu, fait face à ces trois personnages.

Sur cette scène, une femme agenouillée, soutenue par une autre femme debout mais penchée vers elle, tend un très jeune enfant vers l’allégorie. Un enfant un peu plus grand, nu, fait face à ces trois personnages. Sur la scène opposée, un homme torse-nu est allité. Une femme se tient derrière lui, en regardant vers l’allégorie, et une autre est agenouillée à son côté.

Sur la scène opposée, un homme torse-nu est allité. Une femme se tient derrière lui, en regardant vers l’allégorie, et une autre est agenouillée à son côté. L’entrée rue de Saint-Jean-d’Angély de l’hôpital de Niort n’est pas l’entrée principale actuelle…

L’entrée rue de Saint-Jean-d’Angély de l’hôpital de Niort n’est pas l’entrée principale actuelle… On peut cependant y voir un relief sculpté dont je vous parlerai dans un prochain article (

On peut cependant y voir un relief sculpté dont je vous parlerai dans un prochain article ( Si l’on entre et que l’on se retourne, on voit que se côtoient des bâtiments du 17e au 20e siècles… De la fondation en 1665, il reste notamment le cloître que l’on voit ici. Le bâtiment à droite de cette image date plutôt du 19e siècle.

Si l’on entre et que l’on se retourne, on voit que se côtoient des bâtiments du 17e au 20e siècles… De la fondation en 1665, il reste notamment le cloître que l’on voit ici. Le bâtiment à droite de cette image date plutôt du 19e siècle.

Le pavillon des enfants ou pavillon Trousseau, en bien piètre état, que l’on voit ici, a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2003… Je me demande quel est le sort qui l’attend… il figure sur plusieurs sites d’investisseurs pour y construire des logements… Il a été construit lors de la dernière tranche de travaux en 1935-1938 avec la maternité et les consultations externes.

Le pavillon des enfants ou pavillon Trousseau, en bien piètre état, que l’on voit ici, a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2003… Je me demande quel est le sort qui l’attend… il figure sur plusieurs sites d’investisseurs pour y construire des logements… Il a été construit lors de la dernière tranche de travaux en 1935-1938 avec la maternité et les consultations externes. De la cour, si l’on se tourne vers l’entrée, on trouve l’ancien bâtiment de chirurgie… d’abord sur une carte postale ancienne.

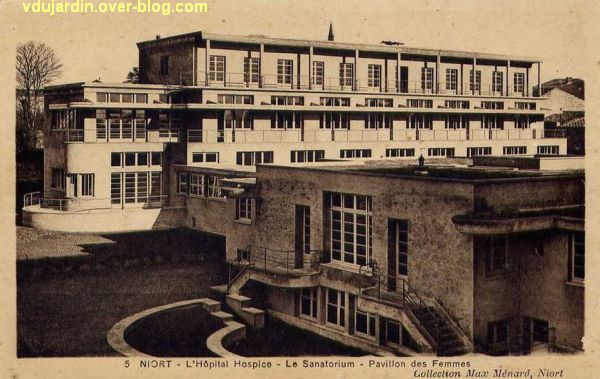

De la cour, si l’on se tourne vers l’entrée, on trouve l’ancien bâtiment de chirurgie… d’abord sur une carte postale ancienne. Et puis tel qu’on peut le voir aujourd’hui sur les deux vues du bas, les autres montrant le cloître et le bâtiment entre les deux.

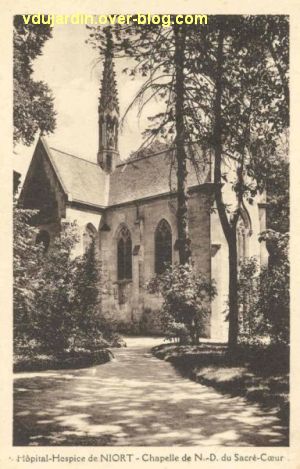

Et puis tel qu’on peut le voir aujourd’hui sur les deux vues du bas, les autres montrant le cloître et le bâtiment entre les deux. La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur a été construite en style néogothique en 1874.

La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur a été construite en style néogothique en 1874. Elle n’a guère changé… Sur le pignon se trouve une statue du Sacré-Coeur.

Elle n’a guère changé… Sur le pignon se trouve une statue du Sacré-Coeur. Derrière elle se trouve une imitation grotte de Lourdes avec de nombreux ex-votos…un peu de croyances ou de superstitions ne peuvent sans doute pas faire de mal avant d’entrer dans l’hôpital…

Derrière elle se trouve une imitation grotte de Lourdes avec de nombreux ex-votos…un peu de croyances ou de superstitions ne peuvent sans doute pas faire de mal avant d’entrer dans l’hôpital…

Le bâtiment a été conçu par l’architecte Marcel Boudouin (Poitiers, 1906 – Poitiers, 1986), avec des étages formant des gradins, comme il était courant à l’époque. Il fallait aérer les malades, ce qui explique aussi la présence des terrasses devant les chambres. Les malades qui ne pouvaient pas aller au bon air de la montagne devaient prendre le bon air de la ville… pas trop humide (ces terrasses tournent le dos à la rivière). Je vous reparlerai de cet architecte, qui est aussi l’auteur à Poitiers de la cité Gabillet, de l’église Saint-Cyprien, de la première partie du boulevard du Grand-Cerf, la cité de Bel Air et de la clinique des Hospitalières (ces deux derniers détruits ou remaniés ces dernières années). Dans le domaine hospitalier, il a aussi travaillé pour les hôpitaux de Montmorillon et de Lusignan dans la Vienne et de Cadillac en Gironde. Il est aussi l’auteur d’une partie du CHU de la Milétrie à Poitiers (qui a remplacé l’hôtel-Dieu du centre-ville).

Le bâtiment a été conçu par l’architecte Marcel Boudouin (Poitiers, 1906 – Poitiers, 1986), avec des étages formant des gradins, comme il était courant à l’époque. Il fallait aérer les malades, ce qui explique aussi la présence des terrasses devant les chambres. Les malades qui ne pouvaient pas aller au bon air de la montagne devaient prendre le bon air de la ville… pas trop humide (ces terrasses tournent le dos à la rivière). Je vous reparlerai de cet architecte, qui est aussi l’auteur à Poitiers de la cité Gabillet, de l’église Saint-Cyprien, de la première partie du boulevard du Grand-Cerf, la cité de Bel Air et de la clinique des Hospitalières (ces deux derniers détruits ou remaniés ces dernières années). Dans le domaine hospitalier, il a aussi travaillé pour les hôpitaux de Montmorillon et de Lusignan dans la Vienne et de Cadillac en Gironde. Il est aussi l’auteur d’une partie du CHU de la Milétrie à Poitiers (qui a remplacé l’hôtel-Dieu du centre-ville). Bon, on ne voit rien de son sanatorium avec le rideau d’arbres, j’essayerai de penser à faire une photographie cet hiver… Le soleil devait pouvoir rentrer jusqu’au fond des chambres.

Bon, on ne voit rien de son sanatorium avec le rideau d’arbres, j’essayerai de penser à faire une photographie cet hiver… Le soleil devait pouvoir rentrer jusqu’au fond des chambres. Les deux ailes s’organisent de part et d’autre de l’acceuil (dans l’avancée en demi-cercle) et des espaces de soin.

Les deux ailes s’organisent de part et d’autre de l’acceuil (dans l’avancée en demi-cercle) et des espaces de soin. D’ici, on voit mieux l’aile gauche.

D’ici, on voit mieux l’aile gauche. La façade postérieure aurait bien besoin d’une petite rénovation… Les fenêtres d’époque (suite à une question en commentaire, pas des années 1930, mais de la transformation en résidence universitaire, à la fin des années 1960) ont leur charme… mais doivent laisser passer un maximum d’air!

La façade postérieure aurait bien besoin d’une petite rénovation… Les fenêtres d’époque (suite à une question en commentaire, pas des années 1930, mais de la transformation en résidence universitaire, à la fin des années 1960) ont leur charme… mais doivent laisser passer un maximum d’air! De ce côté, un bâtiment administratif fait le pendant de l’avancée en cercle encadrée de ses deux tours… Remarquez au passage le verre cathédrale qui sert à l’éclairage…

De ce côté, un bâtiment administratif fait le pendant de l’avancée en cercle encadrée de ses deux tours… Remarquez au passage le verre cathédrale qui sert à l’éclairage… Et voilà, une dernière vue sur l’entrée administrative… Un peu tristoune pour le CROUS, un témoignage d’une architecture du 20e siècle pas si loin de nous…

Et voilà, une dernière vue sur l’entrée administrative… Un peu tristoune pour le CROUS, un témoignage d’une architecture du 20e siècle pas si loin de nous…

Le site

Le site