Il y a deux ans, je vous montrais quelques exemples de « sculptures à poil » à Melle (église Saint-Savinien) et à Payroux (d’où provient la scène d’accouplement ci-contre), puis amorcé une courte série sur le mot-clef Tous à poil, du titre de ce petit livre de Claire Franek et Marc Daniau, aux éditions du Rouergue fustigé par Jean-François Copé. Je voulais depuis vous montrer les deux exemples que je vous propose aujourd’hui, mais je n’avais pas de bonnes photographies, il faut dire que ces modillons sont perchés un peu hauts, surtout celui de la cathédrale de Poitiers.

Il y a deux ans, je vous montrais quelques exemples de « sculptures à poil » à Melle (église Saint-Savinien) et à Payroux (d’où provient la scène d’accouplement ci-contre), puis amorcé une courte série sur le mot-clef Tous à poil, du titre de ce petit livre de Claire Franek et Marc Daniau, aux éditions du Rouergue fustigé par Jean-François Copé. Je voulais depuis vous montrer les deux exemples que je vous propose aujourd’hui, mais je n’avais pas de bonnes photographies, il faut dire que ces modillons sont perchés un peu hauts, surtout celui de la cathédrale de Poitiers.

Les deux ont été réalisés par la même équipe de sculpteurs, autour de 1200, dans la cathédrale et dans l’église Sainte-Radegonde à Poitiers, donc à quelques dizaines de mètres l’un de l’autre, dans la troisième travée de la nef du côté nord pour le premier édifice et dans la deuxième travée du côté sud pour le second. Point de scènes d’amour acrobatiques cette fois-ci, juste des nus qui montrent bien leur anatomie… et même un peu plus 😉 Des historiens de l’art classent ces modillons dans les obsenae (objets à caractère obscène), ce sont juste des petites sculptures réalistes…

Je vous présente donc Monsieur, pas en érection mais quand même avec une belle paire de testicules, en train de jouer avec sa bouche (euh, Freud, au secours, ce Monsieur a régressé au stade oral???). En tout cas, Monsieur est tout nu dans la cathédrale…

Je vous présente donc Monsieur, pas en érection mais quand même avec une belle paire de testicules, en train de jouer avec sa bouche (euh, Freud, au secours, ce Monsieur a régressé au stade oral???). En tout cas, Monsieur est tout nu dans la cathédrale…

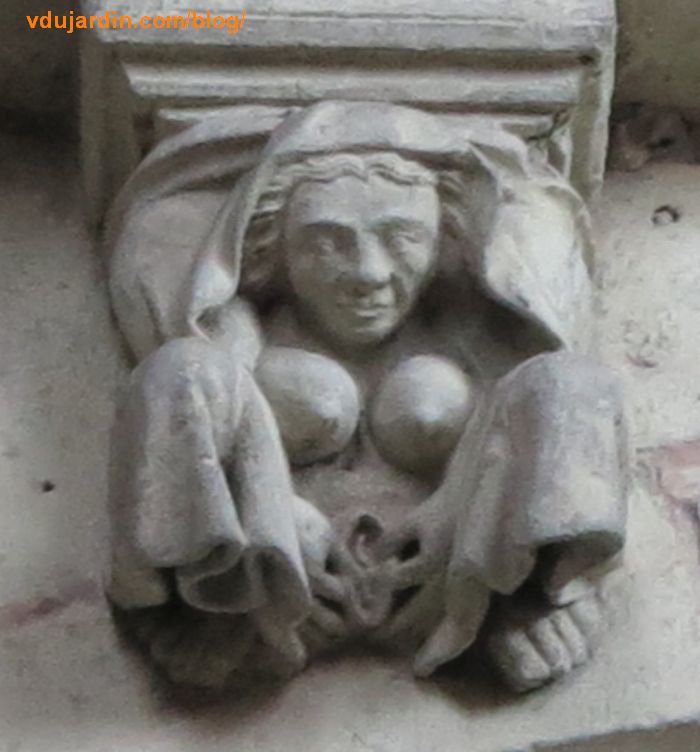

… pas comme Madame dans l’église Sainte-Radegonde! Un voile couvre ses cheveux et ses épaules, retombant sur ses genoux, mais ses pieds, ses seins (qui pointent comme sous l’effet de l’excitation) et… sa vulve sont nus. C’est l’une des rares scènes de masturbation féminine très explicite connue pour le tout début de l’art gothique. Impossible ici de se cacher derrière une explication genre « scène de maïeutique » (art de l’accouchement), chère à certains historiens de l’art, il n’y a aucun doute ici, Madame se pince (se titille ?) les grandes lèvres avec les doigts! Les sculpteurs étant en principe des hommes à cette époque, celui qui a réalisé ce modillon était bien au courant des jeux féminins intimes !

… pas comme Madame dans l’église Sainte-Radegonde! Un voile couvre ses cheveux et ses épaules, retombant sur ses genoux, mais ses pieds, ses seins (qui pointent comme sous l’effet de l’excitation) et… sa vulve sont nus. C’est l’une des rares scènes de masturbation féminine très explicite connue pour le tout début de l’art gothique. Impossible ici de se cacher derrière une explication genre « scène de maïeutique » (art de l’accouchement), chère à certains historiens de l’art, il n’y a aucun doute ici, Madame se pince (se titille ?) les grandes lèvres avec les doigts! Les sculpteurs étant en principe des hommes à cette époque, celui qui a réalisé ce modillon était bien au courant des jeux féminins intimes !

Comme quoi, on peut aller à la messe et se rincer l’œil, peut-être que ça évite aux curés et autres chanoines de toucher aux enfants de chœur? D’accord, la question ne se posait pas vraiment en 1200, le sacrement chrétien du mariage n’existait pas encore : l’Église tente d’imposer le mariage à partir de 1100, auparavant, le mariage était une affaire purement civile, pour la transmission des biens notamment, et le mariage ne devient le septième sacrement de l’église qu’à partir du quatrième concile de Latran, en 1215. Les chanoines n’ont jamais été soumis au célibat, et le célibat des prêtres, juste prescrit par le pape Grégoire VII (synode de Latran en 1074), n’était pas vraiment respecté en dépit des rappels lors concile de Latran II en 1132, puis dans les canons de 1139, et plus de la moitié des prêtres vivent alors encore en couple à la fin du Moyen-Âge. Bon, au moins, avec ces modillons, chacun peut vérifier « comment c’est fait », un homme et une femme…

Photographies septembre 2016.

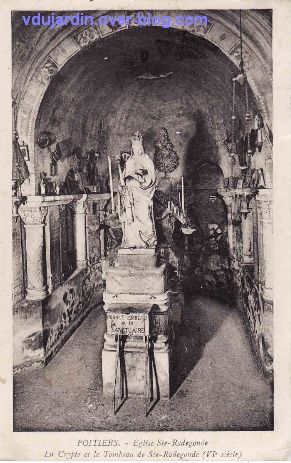

Elle est inhumée, comme il est d’usage à l’époque, hors les murs, dans ou près de l’église Sainte-Marie-hors-les-Murs qu’elle avait fait construire. Voici une autre photographie du tombeau, un peu plus sombre certes… Les miracles s’y multiplient… Après plusieurs péripéties, reconstructions suite à des incendies, l’église est consacrée en 1099. Son tombeau fut ouvert en 1412 sur ordre du duc de Berry, puis profané lors des guerres de religion en 1562, les restes brûlés dans la nef, puis remis dans le tombeau… qui attire toujours des pèlerins.

Elle est inhumée, comme il est d’usage à l’époque, hors les murs, dans ou près de l’église Sainte-Marie-hors-les-Murs qu’elle avait fait construire. Voici une autre photographie du tombeau, un peu plus sombre certes… Les miracles s’y multiplient… Après plusieurs péripéties, reconstructions suite à des incendies, l’église est consacrée en 1099. Son tombeau fut ouvert en 1412 sur ordre du duc de Berry, puis profané lors des guerres de religion en 1562, les restes brûlés dans la nef, puis remis dans le tombeau… qui attire toujours des pèlerins. Chaque année apparaissent de nouveaux ex-votos… tout autour du tombeau à l’extérieur de la crypte et dans l’escalier, ce sont des ex-votos plus anciens, ceux de la nef sont plus récents. Désormais, la taille des plaques est plus ou moins normalisée, et il ne faut pas oublier de passer à la caisse pour en poser une, tarif genre concession d’un bout de mur, plusieurs surfaces et durées au choix…

Chaque année apparaissent de nouveaux ex-votos… tout autour du tombeau à l’extérieur de la crypte et dans l’escalier, ce sont des ex-votos plus anciens, ceux de la nef sont plus récents. Désormais, la taille des plaques est plus ou moins normalisée, et il ne faut pas oublier de passer à la caisse pour en poser une, tarif genre concession d’un bout de mur, plusieurs surfaces et durées au choix…

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans l

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans l Vers le sud (à gauche quand on regarde Adam et Eve, à droite quand on regarde la vue de positionnement ci-dessus) se trouve Nabuchodonosor. Il est assis de face sur son trône. Pour en savoir plus sur Nabuchodonosor, je vous invite à (re)lire l’article sur

Vers le sud (à gauche quand on regarde Adam et Eve, à droite quand on regarde la vue de positionnement ci-dessus) se trouve Nabuchodonosor. Il est assis de face sur son trône. Pour en savoir plus sur Nabuchodonosor, je vous invite à (re)lire l’article sur  Sur la face opposée,un homme en train de tomber est attaqué par des lions… ce qui contraste avec la scène adjacente (vers la droite) où les lions lèchent les pieds de Daniel…

Sur la face opposée,un homme en train de tomber est attaqué par des lions… ce qui contraste avec la scène adjacente (vers la droite) où les lions lèchent les pieds de Daniel…

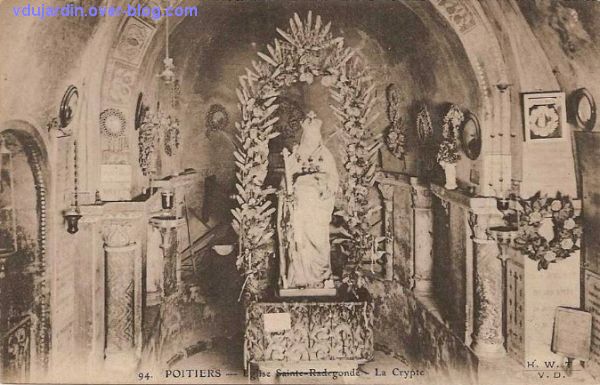

Il s’agit d’une statue en marbre blanc, réalisée par le sculpteur parisien Nicolas Legendre. Radegonde est représentée vêtue d’un manteau fleurdelisé, avec un sceptre et un livre ouvert (représentation fréquente pour Radegonde, qui avait fait des études au palais royal après son rapt par Clotaire).

Il s’agit d’une statue en marbre blanc, réalisée par le sculpteur parisien Nicolas Legendre. Radegonde est représentée vêtue d’un manteau fleurdelisé, avec un sceptre et un livre ouvert (représentation fréquente pour Radegonde, qui avait fait des études au palais royal après son rapt par Clotaire). En 1649, Anne d’Autriche était entrée dans la confrérie de Sainte-Radegonde, puis venue se recueillir sur place en 1651. A cette occasion, elle avait commandé un autel et cette statue [voir article de Grégory Vouhé, en fin d’article, qui précise la date de la statue, 1653, et non 1658 comme il apparaît dans de nombreux articles].

En 1649, Anne d’Autriche était entrée dans la confrérie de Sainte-Radegonde, puis venue se recueillir sur place en 1651. A cette occasion, elle avait commandé un autel et cette statue [voir article de Grégory Vouhé, en fin d’article, qui précise la date de la statue, 1653, et non 1658 comme il apparaît dans de nombreux articles].

Radegonde, comme je vous l’ai déjà dit, a fait l’objet de nombreuses dévotions et pèlerinages… La statue d’Anne d’Autriche en sainte Radegonde a beaucoup bougé dans la crypte, mais sur les cartes postales anciennes, elle est souvent devant le tombeau, entourée de feuillages dorés…

Radegonde, comme je vous l’ai déjà dit, a fait l’objet de nombreuses dévotions et pèlerinages… La statue d’Anne d’Autriche en sainte Radegonde a beaucoup bougé dans la crypte, mais sur les cartes postales anciennes, elle est souvent devant le tombeau, entourée de feuillages dorés… Elle encourage les dons…

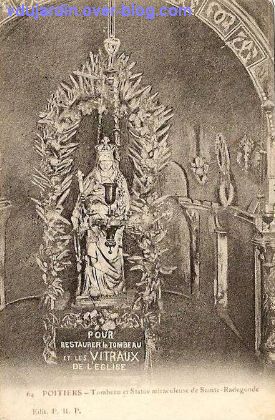

Elle encourage les dons… … est mise en avant…

… est mise en avant… …même pour la restauration du tombeau et des vitraux, ici, on dirait qu’on lui a ajouté un calice entre les mains…

…même pour la restauration du tombeau et des vitraux, ici, on dirait qu’on lui a ajouté un calice entre les mains… Après avoir fait le tour du clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers à l’extérieur à toutes ses phases de constructions (à

Après avoir fait le tour du clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers à l’extérieur à toutes ses phases de constructions (à  Du côté nord (à gauche en entrant) se trouve un personnage féminin assis de face. Comment ça, vous ne voyez rien…

Du côté nord (à gauche en entrant) se trouve un personnage féminin assis de face. Comment ça, vous ne voyez rien… Ces dernières semaines, je vous ai fait remonter le temps avec ce clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers en vous montrant les

Ces dernières semaines, je vous ai fait remonter le temps avec ce clocher de l’église Sainte-Radegonde à Poitiers en vous montrant les  Le troisième niveau, moins haut, comporte la chambre des cloches. Les fenêtres sont fermées par des abat-sons, ces sortes de volets qui renvoient le son des cloches vers le bas… Le dernier niveau est de forme octogonale au-dessus du reste du clocher carré. La petite tourelle abrite un escalier qui permet de monter jusqu’aux cloches. Sur ces deux niveaux supérieurs restent quelques modillons et chapiteaux sculptés.

Le troisième niveau, moins haut, comporte la chambre des cloches. Les fenêtres sont fermées par des abat-sons, ces sortes de volets qui renvoient le son des cloches vers le bas… Le dernier niveau est de forme octogonale au-dessus du reste du clocher carré. La petite tourelle abrite un escalier qui permet de monter jusqu’aux cloches. Sur ces deux niveaux supérieurs restent quelques modillons et chapiteaux sculptés. Aller, on tourne, voici le clocher de face… avec la limite nette du nettoyage récent, qui s’arrête au-dessus du portail gothique, et non en haut du clocher…

Aller, on tourne, voici le clocher de face… avec la limite nette du nettoyage récent, qui s’arrête au-dessus du portail gothique, et non en haut du clocher… On tourne encore un peu plus, ça manque de recul par ici, avec la présence des maisons du quartier canonial… En attendant que je vous les montre, pour les Poitevins, je vous invite à entrer et à regarder sous le clocher, sur les murs nord et sud, les reliefs qui proviennent sans doute de l’ancien portail roman…

On tourne encore un peu plus, ça manque de recul par ici, avec la présence des maisons du quartier canonial… En attendant que je vous les montre, pour les Poitevins, je vous invite à entrer et à regarder sous le clocher, sur les murs nord et sud, les reliefs qui proviennent sans doute de l’ancien portail roman… Comme promis, voici la réponse à la question de la

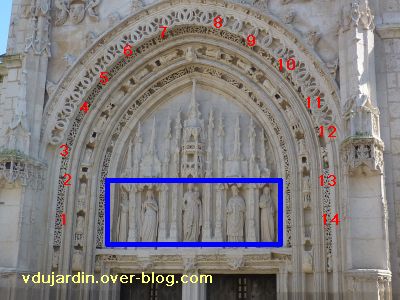

Comme promis, voici la réponse à la question de la  Allez, on compte, au passage, je vous rappelle que les

Allez, on compte, au passage, je vous rappelle que les  La réponse se trouve au centre… Vous ne voyez pas bien?

La réponse se trouve au centre… Vous ne voyez pas bien? Sur la clef de l’arc se trouve le Christ, représenté en buste.

Sur la clef de l’arc se trouve le Christ, représenté en buste. Et en fait, il est porté au ciel par deux anges… J’ai redressé les photographies pour qu’ils soient plus faciles à lire… Les ailes de celui de gauche sont bien visibles…

Et en fait, il est porté au ciel par deux anges… J’ai redressé les photographies pour qu’ils soient plus faciles à lire… Les ailes de celui de gauche sont bien visibles… C’est un peu moins net à droite…

C’est un peu moins net à droite… Nous avons donc bien douze apôtres (enfin, le dernier en bas à droite a disparu). Comme je vous le disais l’autre jour, ils sont trop endommagés pour être identifiés… Voici les 6 à gauche…

Nous avons donc bien douze apôtres (enfin, le dernier en bas à droite a disparu). Comme je vous le disais l’autre jour, ils sont trop endommagés pour être identifiés… Voici les 6 à gauche… … et les six à droite… Ah, et qui sont les apôtres ? Et bien, leurs noms varient selon les évangiles! La liste est donnée quatre fois dans le Nouveau testament. Il y a quand même des constantes… Ils sont toujours douze. Pour Matthieu, X (1-4) et Marc, III (3-19), il s’agit de Simon (dit Pierre), André (son frère), Jacques et Jean (deux frères fils de Zébédée), Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques (fils d’Alphée), Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote. Pour Luc VI (12-16), les Actes des Apôtres 5 (13), il s’agit de Pierre et André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques (fils d’Alphée), Simon (appelé le zélote), Jude « de Jacques » et Judas l’Iscariote.

… et les six à droite… Ah, et qui sont les apôtres ? Et bien, leurs noms varient selon les évangiles! La liste est donnée quatre fois dans le Nouveau testament. Il y a quand même des constantes… Ils sont toujours douze. Pour Matthieu, X (1-4) et Marc, III (3-19), il s’agit de Simon (dit Pierre), André (son frère), Jacques et Jean (deux frères fils de Zébédée), Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques (fils d’Alphée), Thaddée, Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote. Pour Luc VI (12-16), les Actes des Apôtres 5 (13), il s’agit de Pierre et André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques (fils d’Alphée), Simon (appelé le zélote), Jude « de Jacques » et Judas l’Iscariote.

Je vous ai montré la semaine dernière les

Je vous ai montré la semaine dernière les

Dans ce feuillage se cachent de petits monstres incarnés dans des singes… Vous ne les voyez pas bien?

Dans ce feuillage se cachent de petits monstres incarnés dans des singes… Vous ne les voyez pas bien? Vous êtes prêts pour la visite de détail? Je commence par la gauche et vais peu à peu vers la droite… en commençant par la base de la voussure. Mon préféré est le dernier!

Vous êtes prêts pour la visite de détail? Je commence par la gauche et vais peu à peu vers la droite… en commençant par la base de la voussure. Mon préféré est le dernier! Vous le voyez mieux si je me place plus en-dessous? Il a perdu la tête, mais ce monstre (un singe sans doute, comme les suivants) a capturé un animal qu’il a tué et tient entre ses pattes…

Vous le voyez mieux si je me place plus en-dessous? Il a perdu la tête, mais ce monstre (un singe sans doute, comme les suivants) a capturé un animal qu’il a tué et tient entre ses pattes… On remonte un peu… un petit singe? On dirait qu’il s’agit d’une représentation de sacrilège de l’hostie, regardez le petit rond sur sa langue…

On remonte un peu… un petit singe? On dirait qu’il s’agit d’une représentation de sacrilège de l’hostie, regardez le petit rond sur sa langue… Le suivant est aussi un singe qui semble dégringoler dans les feuillages…

Le suivant est aussi un singe qui semble dégringoler dans les feuillages… On monte un peu plus, celui-ci semble carrément se moquer du passant… Ah, pour ceux qui se posent des questions, les fils à droite sont un dispositif contre les pigeons, un peu de courant qui circulent et les empêchent de se poser (c’est un peu le même principe que les fils à vaches). Je vous ai montré un dispositif du même genre sur

On monte un peu plus, celui-ci semble carrément se moquer du passant… Ah, pour ceux qui se posent des questions, les fils à droite sont un dispositif contre les pigeons, un peu de courant qui circulent et les empêchent de se poser (c’est un peu le même principe que les fils à vaches). Je vous ai montré un dispositif du même genre sur  On passe de l’autre côté du rouleau… Celui-ci a presque la même position…

On passe de l’autre côté du rouleau… Celui-ci a presque la même position… Le suivant a plus souffert des outrages du temps…

Le suivant a plus souffert des outrages du temps… Comme l’avant-dernier, qui a perdu la tête et les bras…

Comme l’avant-dernier, qui a perdu la tête et les bras… Le dernier est mon préféré! Tête en bas, toutes griffes et dents dehors! En le prenant un peu en contre-plongée, il a un air féroce!

Le dernier est mon préféré! Tête en bas, toutes griffes et dents dehors! En le prenant un peu en contre-plongée, il a un air féroce! L’avantage avec le 19e siècle, c’est qu’ils ont écrit sur le socle qui était représenté! Nous avons donc à gauche « Sta ANNES » (Agnès), qui fut la première abbesse du monastère Sainte-Croix, fondé par Radegonde. Le tombeau d’Agnès se trouve dans la crypte, dans une chapelle (je vous la montrerai aussi…), du côté nord. Elle est morte en 588, quelques mois après Radegonde.

L’avantage avec le 19e siècle, c’est qu’ils ont écrit sur le socle qui était représenté! Nous avons donc à gauche « Sta ANNES » (Agnès), qui fut la première abbesse du monastère Sainte-Croix, fondé par Radegonde. Le tombeau d’Agnès se trouve dans la crypte, dans une chapelle (je vous la montrerai aussi…), du côté nord. Elle est morte en 588, quelques mois après Radegonde. Au centre a pris place une Vierge à l’Enfant (« VIRGO DEI MATRIX)…

Au centre a pris place une Vierge à l’Enfant (« VIRGO DEI MATRIX)… Puis on trouve saint Hilaire (« Stus HILARIUS »), premier évêque de Poitiers dont le

Puis on trouve saint Hilaire (« Stus HILARIUS »), premier évêque de Poitiers dont le  … avec à ses pieds un petit monstre! Il porte, comme

… avec à ses pieds un petit monstre! Il porte, comme  Tout à droite se tient sainte Disciole (« Sta DISCOLIA »), dont le tombeau (ou au moins l’autel sur son supposé tombeau) est aussi dans la crypte, du côté sud cette fois. Disciole, nièce de Salvius, évêque d’Albi, est morte jeune moniale à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 583, un peu avant Radegonde.

Tout à droite se tient sainte Disciole (« Sta DISCOLIA »), dont le tombeau (ou au moins l’autel sur son supposé tombeau) est aussi dans la crypte, du côté sud cette fois. Disciole, nièce de Salvius, évêque d’Albi, est morte jeune moniale à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 583, un peu avant Radegonde.