Dans l’édition du 6 août 2014 du Canard enchaîné, je découvre les déboires de l’artiste-verrier Jean-Pierre Raynaud, démarché il y a un an par un chanoine de la cathédrale de Metz qui vient de découvrir une de ses créations à Noirlac. Commande est passée pour un projet, il reste des baies non refaites après les bombardements de la Deuxième guerre mondiale. Il dessine un carton avec un damier de carreaux blancs et de carreaux portant le signe nucléaire en noir, sa « thématique du bien et du mal à partir de l’atome » (dixit le chanoine), n’a pas été comprise. L’État propriétaire ne bronche pas, projet rejeté! Les prédécesseurs à la cathédrale avaient plus d’ouverture d’esprit en acceptant les vitraux de Marc Chagall (l’illustration, revoir le paradis terrestre, la baie gauche des prophètes et des rois, la baie droite des rois et des prophètes), de Roger Bissière et de Jacques Villon… objets de l’article du jour!

Dans l’édition du 6 août 2014 du Canard enchaîné, je découvre les déboires de l’artiste-verrier Jean-Pierre Raynaud, démarché il y a un an par un chanoine de la cathédrale de Metz qui vient de découvrir une de ses créations à Noirlac. Commande est passée pour un projet, il reste des baies non refaites après les bombardements de la Deuxième guerre mondiale. Il dessine un carton avec un damier de carreaux blancs et de carreaux portant le signe nucléaire en noir, sa « thématique du bien et du mal à partir de l’atome » (dixit le chanoine), n’a pas été comprise. L’État propriétaire ne bronche pas, projet rejeté! Les prédécesseurs à la cathédrale avaient plus d’ouverture d’esprit en acceptant les vitraux de Marc Chagall (l’illustration, revoir le paradis terrestre, la baie gauche des prophètes et des rois, la baie droite des rois et des prophètes), de Roger Bissière et de Jacques Villon… objets de l’article du jour!

Les vitraux de la cathédrale de Metz sont les seuls réalisés par l’artiste Jacques Villon (frère de Marcel Duchamps… revoir l’exposition Jacques Villon en 2012 au musée des Beaux-Arts d’Angers pour quelques éléments biographiques). Ils se situent dans la chapelle du Saint-Sacrement (la deuxième à droite en entrant) et les thèmes ont été imposés par le Commanditaire…

Les vitraux de la cathédrale de Metz sont les seuls réalisés par l’artiste Jacques Villon (frère de Marcel Duchamps… revoir l’exposition Jacques Villon en 2012 au musée des Beaux-Arts d’Angers pour quelques éléments biographiques). Ils se situent dans la chapelle du Saint-Sacrement (la deuxième à droite en entrant) et les thèmes ont été imposés par le Commanditaire…

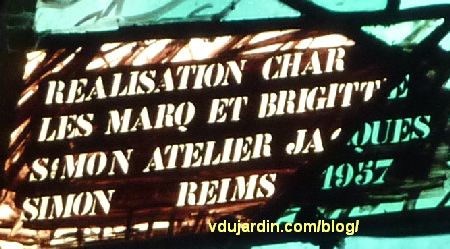

… et ont été réalisés en 1957, comme en atteste la signature,

… et ont été réalisés en 1957, comme en atteste la signature,

… par les ateliers l’atelier de Charles Marq, Brigitte et Jacques Simon à Reims (maître-verrier de père en fils depuis 1640), comme quelques années plus tard les vitraux de Marc Chagall.

… par les ateliers l’atelier de Charles Marq, Brigitte et Jacques Simon à Reims (maître-verrier de père en fils depuis 1640), comme quelques années plus tard les vitraux de Marc Chagall.

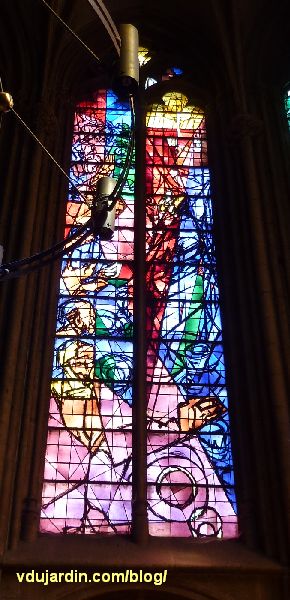

La première baie à gauche illustre l’Exode (vitraux aussi appelés La Pâque ou l’Agneau pascal). Certes, le réseau de plomb, les lignes abondantes, les nuances de bleu en bas, de rouge, de jaune et de vert en haut, ne sont pas très figuratifs, mais prouvent l’audace des commanditaires à insérer ces vitraux lors de la Restauration / reconstruction de la cathédrale. Dans la zone claire un peu jaune, je pense que vous distingués quand même l’Agneau de Dieu.

La première baie à gauche illustre l’Exode (vitraux aussi appelés La Pâque ou l’Agneau pascal). Certes, le réseau de plomb, les lignes abondantes, les nuances de bleu en bas, de rouge, de jaune et de vert en haut, ne sont pas très figuratifs, mais prouvent l’audace des commanditaires à insérer ces vitraux lors de la Restauration / reconstruction de la cathédrale. Dans la zone claire un peu jaune, je pense que vous distingués quand même l’Agneau de Dieu.

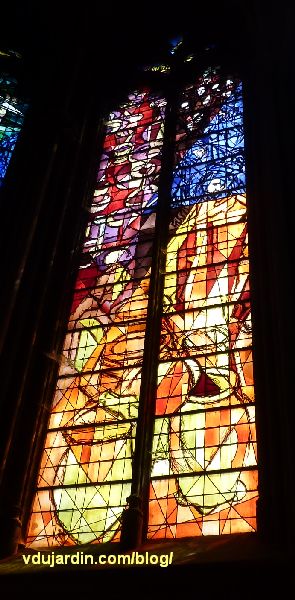

La deuxième verrière illustre la Cène. Cette fois, je pense qu’il est facile de reconnaître la table, la vaisselle et les apôtres, disposés en diagonale, ce qui change des Cènes « frontales » de l’art classique. Le premier personnage en bas à gauche est Juda (en jaune) qui, contrairement aux autres, tend son assiette (en bleu de l’autre côté de la table).

La deuxième verrière illustre la Cène. Cette fois, je pense qu’il est facile de reconnaître la table, la vaisselle et les apôtres, disposés en diagonale, ce qui change des Cènes « frontales » de l’art classique. Le premier personnage en bas à gauche est Juda (en jaune) qui, contrairement aux autres, tend son assiette (en bleu de l’autre côté de la table).

La troisième verrière, dans l’axe de la chapelle, est consacrée à la Crucifixion. Là encore, le Christ sur sa croix, en blanc/jaune dans la zone verte en haut, est facilement identifiable. En bas à droite, sur fond bleu, se détachent le visage et les mains de Marie.

La troisième verrière, dans l’axe de la chapelle, est consacrée à la Crucifixion. Là encore, le Christ sur sa croix, en blanc/jaune dans la zone verte en haut, est facilement identifiable. En bas à droite, sur fond bleu, se détachent le visage et les mains de Marie.

Les Noces de Cana occupent la quatrième verrière. Au premier plan, les jarres dans lesquelles le Christ aurait transformé l’eau en vin (Jean, 2, 1-11)… L’Évangile parle de six jarres, j’en compte cinq… mais le Christ (tête sur fond bleu au-dessus des jarres) en tient peut-être une dans les mains…

Les Noces de Cana occupent la quatrième verrière. Au premier plan, les jarres dans lesquelles le Christ aurait transformé l’eau en vin (Jean, 2, 1-11)… L’Évangile parle de six jarres, j’en compte cinq… mais le Christ (tête sur fond bleu au-dessus des jarres) en tient peut-être une dans les mains…

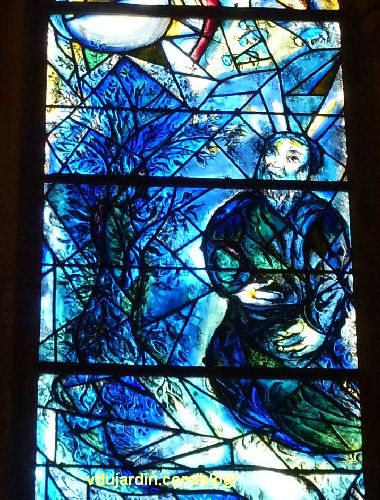

La dernière verrière quand on compte à partir de la gauche (donc la première à droite) est consacrée au rocher de l’Horeb, frappé par Moïse pour en faire jaillir une source (Exode 17, 6).

La dernière verrière quand on compte à partir de la gauche (donc la première à droite) est consacrée au rocher de l’Horeb, frappé par Moïse pour en faire jaillir une source (Exode 17, 6).

Ce rocher est plus célèbre pour son buisson ardent (Exode, 3, 1 ; 1Rois, 19, 8), où Moïse a reçu de Dieu les Tables de la Loi avec les 10 commandements. On trouve juste un peu plus loin dans la cathédrale une version du Buisson ardent, par Marc Chagall réalisée quelques années plus tard.

Ce rocher est plus célèbre pour son buisson ardent (Exode, 3, 1 ; 1Rois, 19, 8), où Moïse a reçu de Dieu les Tables de la Loi avec les 10 commandements. On trouve juste un peu plus loin dans la cathédrale une version du Buisson ardent, par Marc Chagall réalisée quelques années plus tard.

Pour aller plus loin : voir Christian Schmitt, Les Vitraux de Jacques Villon – Cathédrale Saint-Étienne de Metz, éditions des Paraiges, 2014.

Voir aussi le livre 101 vues de la cathédrale de Metz, par la Médiathèque de Metz sur Calaméo (pages 42 et suivantes, article d’Anne Dell’essa).

Photographies de juillet 2012.

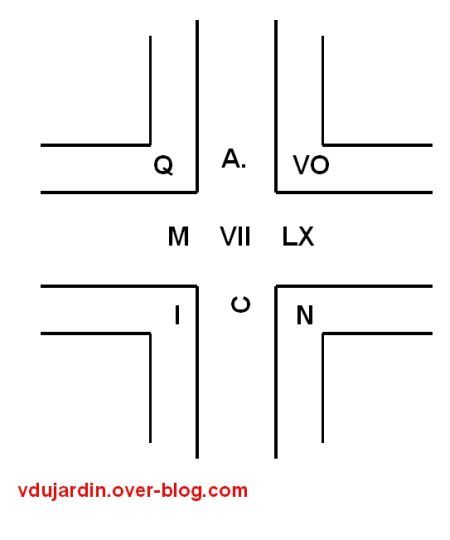

Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.

Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.

Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les

Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les  Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré.

Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré. Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos.

Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos. De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible).

De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible). Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire.

Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire. Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles.

Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles.