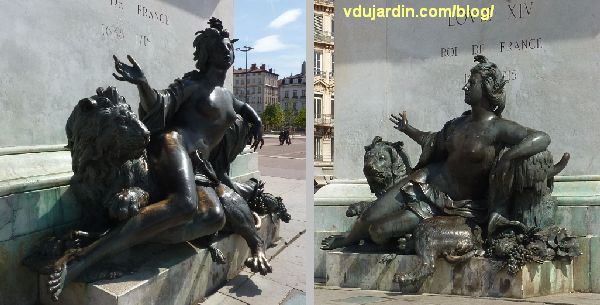

Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument.

Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument.

La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953.

La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953.

Le Rhône est représenté sous les traits d’un homme barbu quasi nu. Comme beaucoup d’allégories de fleuves ou de rivières, il s’appuie sur un gouvernail dans un décor de plantes aquatiques. Il est à moitié allongé

Le Rhône est représenté sous les traits d’un homme barbu quasi nu. Comme beaucoup d’allégories de fleuves ou de rivières, il s’appuie sur un gouvernail dans un décor de plantes aquatiques. Il est à moitié allongé

Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve!

Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve!

La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion.

La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion.

Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon, 1771 et non 1772 comme souvent indiqué – Paris, 1827, prix de l’Académie royale en 1790) inaugurée le 4 novembre 1826, il faudra que je vous montre un de ces jours le Henri IV qui se trouve devant le Pont-Neuf ou l’un des frontons du Louvre avec Minerve entourée des muses et de la Victoire à Paris… Louis XIV est ici représenté dans la plus pure tradition des statues équestres… complètement gâchée par cette publicité criarde! Le roi, habillé à l’Antique, monte le cheval à cru et sans étriers…

Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon, 1771 et non 1772 comme souvent indiqué – Paris, 1827, prix de l’Académie royale en 1790) inaugurée le 4 novembre 1826, il faudra que je vous montre un de ces jours le Henri IV qui se trouve devant le Pont-Neuf ou l’un des frontons du Louvre avec Minerve entourée des muses et de la Victoire à Paris… Louis XIV est ici représenté dans la plus pure tradition des statues équestres… complètement gâchée par cette publicité criarde! Le roi, habillé à l’Antique, monte le cheval à cru et sans étriers…

Photographies d’avril 2012.

Pour aller plus loin : sur le monument détruit, voir Michel Martin, Les monuments équestres de Louis XIV, une grande entreprise de propagande monarchique et notamment le chapitre 13, La statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins (1686-1713), p. 138-156.

Sur Lemot, voir le catalogue de l’exposition à Gétigné-Clisson, La Garenne-Lemot, 2005, François-Frédéric Lemot (1771-1827) statuaire : des œuvres officielles et leur histoire secrète, Nantes, 2005.

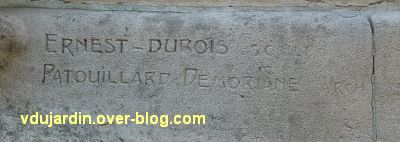

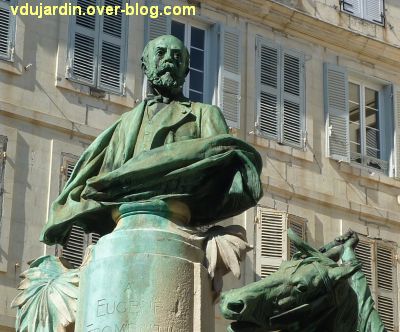

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze.

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze. Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à

Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à  Le sujet est identifié sur le haut socle.

Le sujet est identifié sur le haut socle. Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin…

Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin… C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi…

C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi… … avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve!

… avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve! Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de

Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de  Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé…

Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé… On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors.

On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors. Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban.

Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban. Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain…

Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain… … la même vue de face.

… la même vue de face. Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste):

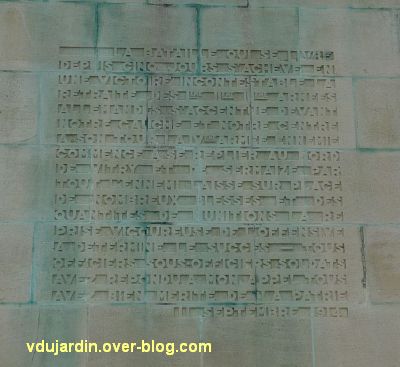

Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste): Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription…

Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription… …vous accueille à cheval, sur un haut socle.

…vous accueille à cheval, sur un haut socle. Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »…

Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »… … et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ».

… et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ». Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée.

Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée. Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau…

Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau… Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal.

Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal. Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).

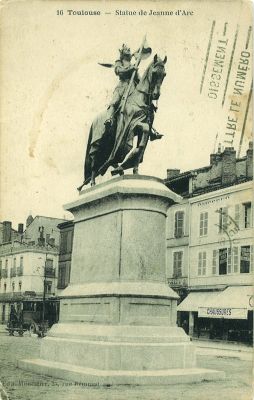

Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!). Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV.

Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV. Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la

Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la  Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922.

Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922. Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place.

Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place. Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval…

Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval… … et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture.

… et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture.