Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument.

Lors de mon dernier passage à Lyon, en avril 2012, La grande statue équestre de Louis XIV, place Bellecour, avait été transformée en support publicitaire et la statue du Rhône portait des traces de peinture verte, restes d’un acte de vandalisme… Cette statue équestre a remplacé la statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins, détruite (abattue et fondue) pendant la Révolution (pour ce monument, voir pour aller plus loin en fin d’article). Elle est néanmoins connue par des réductions (tirages à plus petite échelle). Les deux allégories du Rhône et de la Saône, qui se trouvaient de part et d’autre du piédestal, ont été préservées et remises en place sur le nouveau monument.

La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953.

La signature se trouve sur la terrasse (le rebord vertical) du Rhône: « Fait et fondu par Guill[au]me Coustou Lyonnois 1719 ». Commandées en 1714 aux frères Coustou (la Saône est de Nicolas Coustou), ces allégories du Rhône et de la Saône n’ont été fondues qu’en 1719 et mises en place en 1721, soit bien après la mort de Louis XIV (1er septembre 1715). Mises à l’abri à l’hôtel de ville de Lyon, elles ont été remises à la base du piédestal en 1953.

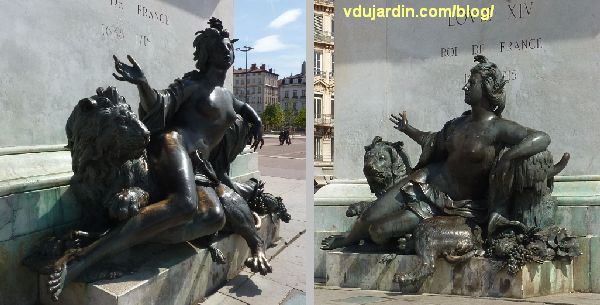

Le Rhône est représenté sous les traits d’un homme barbu quasi nu. Comme beaucoup d’allégories de fleuves ou de rivières, il s’appuie sur un gouvernail dans un décor de plantes aquatiques. Il est à moitié allongé

Le Rhône est représenté sous les traits d’un homme barbu quasi nu. Comme beaucoup d’allégories de fleuves ou de rivières, il s’appuie sur un gouvernail dans un décor de plantes aquatiques. Il est à moitié allongé

Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve!

Il s’appuie sur un lion dont la patte avant droite est posée sur un poisson posé sur une profusion de blé et de raisin… Vive l’abondance des récoltes fournies par le fleuve!

La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion.

La Saône est elle aussi presque nue et allongée en appui sur un autre lion.

Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon, 1771 et non 1772 comme souvent indiqué – Paris, 1827, prix de l’Académie royale en 1790) inaugurée le 4 novembre 1826, il faudra que je vous montre un de ces jours le Henri IV qui se trouve devant le Pont-Neuf ou l’un des frontons du Louvre avec Minerve entourée des muses et de la Victoire à Paris… Louis XIV est ici représenté dans la plus pure tradition des statues équestres… complètement gâchée par cette publicité criarde! Le roi, habillé à l’Antique, monte le cheval à cru et sans étriers…

Impossible d’ignorer l’auteur de la statue équestre… c’est marqué en gros sur les faces avant et arrière du piédestal : « Chef d’oeuvre de Lemot sculpteur Lyonnois ». Il s’agit de la dernière œuvre monumentale réalisée par François Frédéric Lemot (Lyon, 1771 et non 1772 comme souvent indiqué – Paris, 1827, prix de l’Académie royale en 1790) inaugurée le 4 novembre 1826, il faudra que je vous montre un de ces jours le Henri IV qui se trouve devant le Pont-Neuf ou l’un des frontons du Louvre avec Minerve entourée des muses et de la Victoire à Paris… Louis XIV est ici représenté dans la plus pure tradition des statues équestres… complètement gâchée par cette publicité criarde! Le roi, habillé à l’Antique, monte le cheval à cru et sans étriers…

Photographies d’avril 2012.

Pour aller plus loin : sur le monument détruit, voir Michel Martin, Les monuments équestres de Louis XIV, une grande entreprise de propagande monarchique et notamment le chapitre 13, La statue équestre de Louis XIV à Lyon par Martin Desjardins (1686-1713), p. 138-156.

Sur Lemot, voir le catalogue de l’exposition à Gétigné-Clisson, La Garenne-Lemot, 2005, François-Frédéric Lemot (1771-1827) statuaire : des œuvres officielles et leur histoire secrète, Nantes, 2005.

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine…

Aujourd’hui, direction Toulouse, je vous rappelle que ces photographies datent de mars 2010. Nous allons à l’angle des rues Boulbonne (du nom d’une abbaye de l’Ariège qui avait un collège – équivalent d’une résidence universitaire pour ses novices – au 21 de cette rue du 13e au 16e siècle) et Cantegril, voir la fontaine… C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de

C’est une œuvre signée du sculpteur toulousain Jules Jacques Théodore Dominique Labatut (né en 1851 à Toulouse et mort en 1935 à Biarritz, son prénom d’usage est Jacques), élève à l’école des Beaux-Arts de Paris notamment de François Jouffroy et d’Antonin Mercié, dont je vous ai déjà parlé pour le tirage de  Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec

Allez, on s’approche… La fontaine représente la Garonne offrant l’énergie électrique à la ville de Toulouse. Au centre trône une allégorie de Toulouse (à comparer avec  Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de

Toulouse est représentée sous les traits d’une femme assez jeune, assise sur l’arche d’un pont et tient dans sa main droite un gouvernail. Contrairement à la plupart des allégories de cette époque, vêtues à l’Antique (je vous en ai montré plein, à retrouver en liens à partir de  Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence…

Son autre main est en appui sur les armoiries de la ville de Toulouse. Sous le pont coule la Garonne… personnifiée sous les traits d’une femme nue aux longs cheveux qui émerge à moitié en rampant en actionnant une roue à aubes. D’après la description de 1911, elle tenait de sa main gauche (levée mais aujourd’hui vide) une sorte de grosse canne dont le pommeau pourrait être une ampoule à incandescence… Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

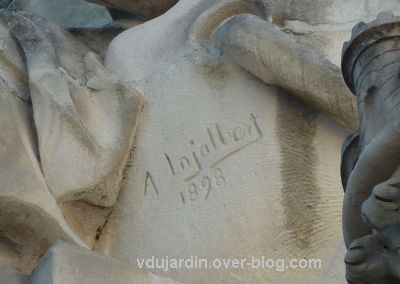

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

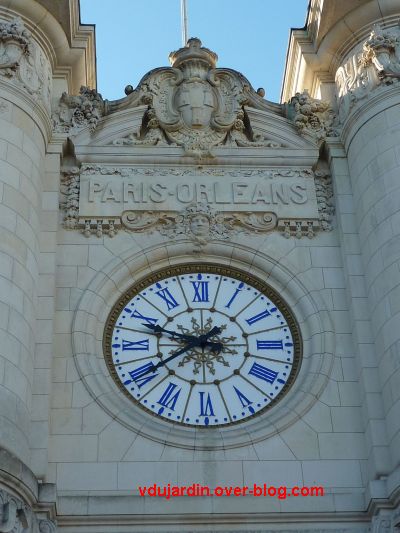

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près… Je vous invite à relire mon article sur la

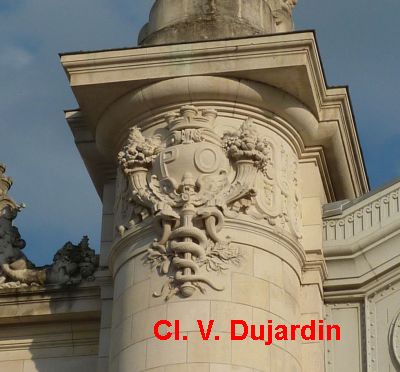

Je vous invite à relire mon article sur la  Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,  Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds. Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre… Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de  De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail…. et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc… L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.