Les anciens guichets ont disparu…

Les anciens guichets ont disparu…

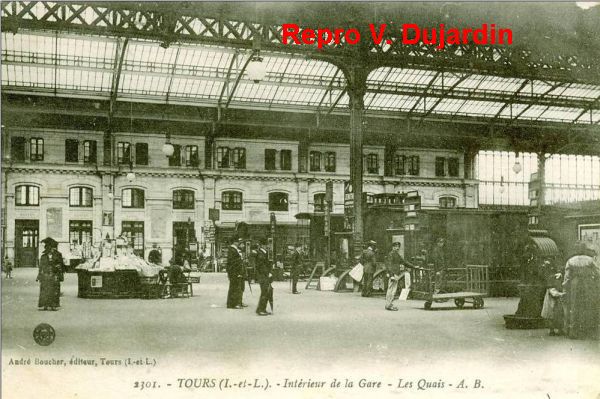

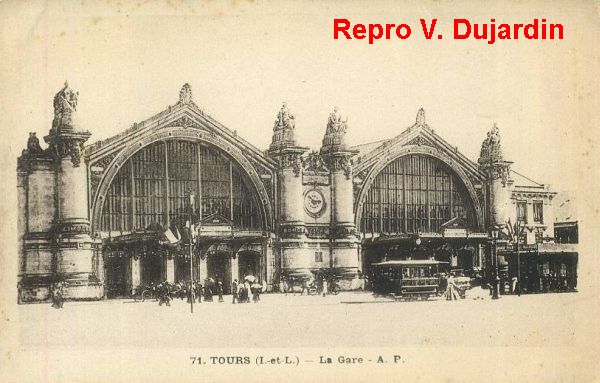

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique.

… mais dans la gare de Tours, dont vous pouvez voir les deux grandes nefs sur cette carte postale ancienne, se trouve une série de 18 panneaux de céramique peinte. Chaque panneau est composé de 120 carreaux de 15 cm de côté , 8 carreaux dans le sens de la largeur et 15 dans le sens de la hauteur. Ils représentent des sites touristiques de Touraine, de Bretagne, d’Auvergne, du Sud-Ouest et des colonies. Ils ont été placés sur les murs nord et sud de la gare, sur chaque pilier qui soutient l’imposante charpente métallique.

Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

Il s’agit bien de céramique peinte, et non de fresque, comme le laisserait supposer cette affichette de la SNCF apposée devant le panneau de la ville d’Amboise. La fresque a un sens très précis, il s’agit d’une technique particulière de peinture murale réalisée sur un enduit (appelé intonaco) quand il est encore frais (a fresco) et humide. Nous avons donc ici non pas des fresques, mais des carreaux de céramique peinte puis cuite. Cette technique était très prisée pour décorer l’intérieur comme l’extérieur de certaines demeures et lieux publics au tournant du 20e siècle et jusqu’à la Première Guerre Mondiale.

D’après le dossier documentaire établi par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la région Centre et les inscriptions portées sur les panneaux, celles-ci ont été réalisées à Sarreguemines. Il porte sur 16 des 18 panneaux, mettant à part Langeais et Chinon.

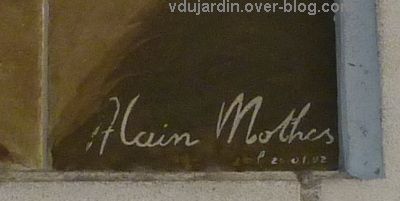

J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le dossier documentaire, elles seraient de Eugène Martial Simas. Mais sur le panneau de Chinon porte la signature » Alain Mothes / le 20.01.[18]92 [? 8] « . Je lis 92, mais il doit plus probablement s’agir de 1898, comme pour les autres panneaux datés et les sculptures de la façade. En 1892, le projet de gare de Tours n’était de toute façon pas arrêté. Ou alors, c’est du recyclage d’un panneau prévu pour un autre projet…. La même signature, sans date, se trouve sur le panneau de Langeais.

J’ai en revanche un problème pour l’un des auteurs des peintures sur céramique. D’après le dossier documentaire, elles seraient de Eugène Martial Simas. Mais sur le panneau de Chinon porte la signature » Alain Mothes / le 20.01.[18]92 [? 8] « . Je lis 92, mais il doit plus probablement s’agir de 1898, comme pour les autres panneaux datés et les sculptures de la façade. En 1892, le projet de gare de Tours n’était de toute façon pas arrêté. Ou alors, c’est du recyclage d’un panneau prévu pour un autre projet…. La même signature, sans date, se trouve sur le panneau de Langeais.

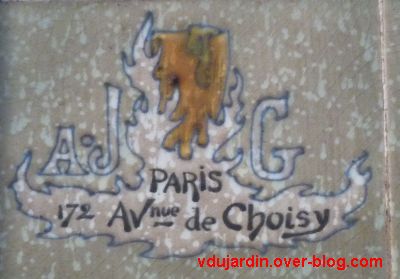

Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le site du musée de Sarreguemines et sur celui du musée de Digoin. Je résume ici juste ce qui permet de comprendre les œuvres de la gare de Tours. Fondée par Utzschneider, la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du monument aux morts de 1870 de Poitiers, l’histoire de ce conflit et des monuments érigés quelques années plus tard). L’héritier de la manufacture, Alexandre de Geiger, bavarois naturalisé français en 1843, s’exile à Paris et confie la gestion du site de Sarreguemines à son fils Paul. Cela explique les marques AJG 172 avenue de Choisy à Paris, que l’on retrouve sur les sept premiers panneaux à droite quand on rentre dans la gare, soit ceux consacrés à Azay-le-Rideau, aux gorges du Tarn, à Loches, à Biarritz (la photo), à Belle-Ile, au château de Josselin et à Erdeven (pas d’inquitétude, vous les verrez bientôt en grand).

Pour mieux comprendre les signatures, il faut reconstituer l’histoire des productions de Sarreguemines, très bien exposée sur le site de l’association Sarreguemines Passion, sur le site du musée de Sarreguemines et sur celui du musée de Digoin. Je résume ici juste ce qui permet de comprendre les œuvres de la gare de Tours. Fondée par Utzschneider, la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du monument aux morts de 1870 de Poitiers, l’histoire de ce conflit et des monuments érigés quelques années plus tard). L’héritier de la manufacture, Alexandre de Geiger, bavarois naturalisé français en 1843, s’exile à Paris et confie la gestion du site de Sarreguemines à son fils Paul. Cela explique les marques AJG 172 avenue de Choisy à Paris, que l’on retrouve sur les sept premiers panneaux à droite quand on rentre dans la gare, soit ceux consacrés à Azay-le-Rideau, aux gorges du Tarn, à Loches, à Biarritz (la photo), à Belle-Ile, au château de Josselin et à Erdeven (pas d’inquitétude, vous les verrez bientôt en grand).

Alexandre de Geiger décide de construire en 1876 une usine à Digoin en Saône-et-Loire, ouverte en 1877. Elle sera rejointe un peu plus tard par une autre usine à Vitry-le-François dans la Marne, qui produira les poêles en faïence à partir de 1899, puis, après la mort d’Alexandre en 1891, son fils Paul fit construire une usine aux portes de Paris, à Saint-Maurice près de Sceaux, avec pour signature Saint-Maurice à Paris.

À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié.

À partir des années 1880 et surtout 1890, Sarreguemines (sur place et celle exilée à Digoin et Paris) produit des céramiques du bâtiment et notamment des panneaux décoratifs qui sont exportés dans le monde entier. Et voilà pourquoi on retrouve la mention Sarreguemines Digoin Paris sur les panneaux de Carcassone, Cahors (la photo) et Fontarabié.

Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie.

Sur les panneaux d’Arcachon et du Mont-Dore (la photo), on lit UC Digoin Paris, UC pour Utzschneider et Compagnie.

Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans la base Joconde, dont on retrouve la marque isolée sur le panneau de Luchon ou associée aux précédentes pour Arcachon, Cahors, le Mont-Dore, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie (la photo) où elle est dans le coin opposé à la marque de fabrique. Il a aussi réalisé la décoration du pavillon Lefèvre-Utile (LU) à l’Exposition universelle de 1900 ou un décor pour le château Laurens à Agde.

Par ailleurs, les modèles sont peints dans l’atelier de la Porte Blanche à Paris par des peintres décorateurs qui acquièrent une certaine notoriété, comme Eugène Martial Simas (retrouvez ses œuvres dans la base Joconde, dont on retrouve la marque isolée sur le panneau de Luchon ou associée aux précédentes pour Arcachon, Cahors, le Mont-Dore, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie (la photo) où elle est dans le coin opposé à la marque de fabrique. Il a aussi réalisé la décoration du pavillon Lefèvre-Utile (LU) à l’Exposition universelle de 1900 ou un décor pour le château Laurens à Agde.

Et Alain Mothes, alors? Et bien, mystère… Il devait être un autre peintre de l’atelier.

PS: lors d’un passage dans la gare en novembre 2016, j’ai vu que les panneaux peints ont été déposés pour restauration…

Tous les articles sur la gare de Tours : l’ancien embarcadère, la façade par le sculpteur Henri Varenne et le projet de l’architecte Victor Laloux, les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, allégories de Bordeaux et Toulouse par Jean-Antoine Injalbert, les céramiques peintes du côté nord (Carcassonne, Langeais, Chinon, Arcachon, Cahors, Luchon et, pas photographiés, Vicq-sur-Cère et Amboise), du côté sud (Azay-le-Rideau, les gorges du Tarn, Loches, Biarritz, Belle-Isle -en-Mer, Josslin, Erdeven, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie) et leurs signatures (Utzschneider et Compagnie, Alexandre de Geiger, Digoin, Paris, Sarreguemines, Simas, Alain Mothes).

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

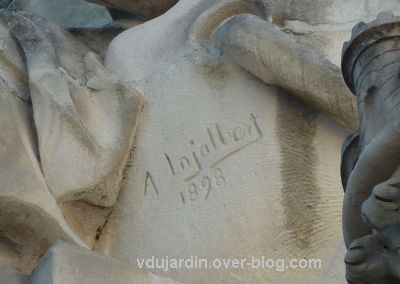

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

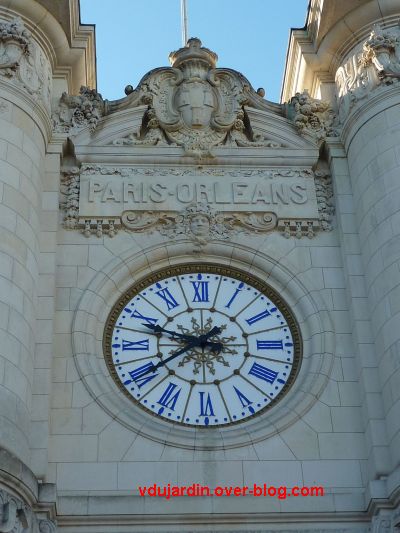

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près… Je vous invite à relire mon article sur la

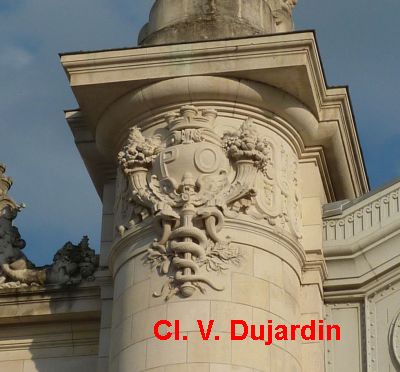

Je vous invite à relire mon article sur la  Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Le nom de chaque ville est inscrit sur la base des colonnes, et le chapiteau de chacune d’entre elle porte les lettres PO de la Compagnie Paris-Orléans inscrit sur un écu au sommet d’un caducée (symbole du Dieu Hermès et donc des voyageurs, des commerçants et des voleurs avant d’être le bâton d’Esculape et le symbole des pharmaciens) et encadré de deux cornes d’abondance. Chaque allégorie de ville est représentée sous les traits d’une femme couronnée, vêtue d’un large vêtement (genre toge ou tunique), assise de face sur un trône porté par trois éléments cylindriques de taille décroissante.

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,

Commençons par la gauche et la ville de Limoges… Un peu plus tard, en 1900,  Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds.

Mais revenons au sujet avec une vue de profil de la ville de Limoges. Elle tient dans la main gauche un vase, alors qu’un autre vase est posé à ses pieds. Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre…

Sur l’autre profil, je n’arrive pas à distinguer le motif, on dirait plus ou moins un four à céramique sous le siège, mais je ne suis pas sûre… Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de

Sur la colonne opposée se trouve la ville de Nantes, toujours de  De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail….

De plus près, Nantes pose la main droite sur un gouvernail…. et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc…

et la main gauche sur une ancre. Nantes, représentée comme une ville tournée sur la Loire donc… La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de

La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de  Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau  Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,  Gros orage ce matin tôt à Poitiers, depuis, il fait lourd et tombe de temps à autre quelques gouttes. Dommage pour les fêtes de quartier en cours. La rénovation du quartier de la

Gros orage ce matin tôt à Poitiers, depuis, il fait lourd et tombe de temps à autre quelques gouttes. Dommage pour les fêtes de quartier en cours. La rénovation du quartier de la  Ce parking fut baptisé espace Toumaï, en raison de la découverte de ce pré-hominidé au Tchad il y a quelques années par une équipe de chercheurs comprenant des poitevins, dont Michel Brunet. Le dernier étage du parking est relié à la grande passerelle (au fond), qui permet de rejoindre rapidement le centre-ville, mais qui devra prochainement être reconstruite. Au rez-de-chaussée se trouve la gare routière.

Ce parking fut baptisé espace Toumaï, en raison de la découverte de ce pré-hominidé au Tchad il y a quelques années par une équipe de chercheurs comprenant des poitevins, dont Michel Brunet. Le dernier étage du parking est relié à la grande passerelle (au fond), qui permet de rejoindre rapidement le centre-ville, mais qui devra prochainement être reconstruite. Au rez-de-chaussée se trouve la gare routière. La grosse tour hideuse et qui ne trouve pas preneur est censée être un immeuble de bureaux… Opération immobilière privée, elle est en passe d’être un bel échec, mais la ville devrait en louer quelques bureaux pour y loger certains de ses services. Le grand rond-point en haricot sert surtout d’arrêt minute, mettant une belle pagaille dans le quartier. Malgré tout (la photo a été prise un dimanche il y a une quinzaine de jours), deux cabaretiers y ont installé des terrasses, croyant que des clients seront attirés par la vue de ce manège gratuit, avec le nez au ras des pots d’échappement des voitures et bus qui l’encombrent en semaine… Les quelques arrêts minutes (10 minutes gratuits, puis SMS à la police… mais je n’ai jamais vu de PV même quand les bornes clignotent rouges) sont, au goût des clients inciviques notamment du bar-tabac, trop loin.

La grosse tour hideuse et qui ne trouve pas preneur est censée être un immeuble de bureaux… Opération immobilière privée, elle est en passe d’être un bel échec, mais la ville devrait en louer quelques bureaux pour y loger certains de ses services. Le grand rond-point en haricot sert surtout d’arrêt minute, mettant une belle pagaille dans le quartier. Malgré tout (la photo a été prise un dimanche il y a une quinzaine de jours), deux cabaretiers y ont installé des terrasses, croyant que des clients seront attirés par la vue de ce manège gratuit, avec le nez au ras des pots d’échappement des voitures et bus qui l’encombrent en semaine… Les quelques arrêts minutes (10 minutes gratuits, puis SMS à la police… mais je n’ai jamais vu de PV même quand les bornes clignotent rouges) sont, au goût des clients inciviques notamment du bar-tabac, trop loin. Sur le parvis même, certes, c’est plus agréable sans voiture, mais pourquoi n’a-t-on pas le droit à un peu de verdure à part cette ligne d’arbres ? Les bancs et sièges commencent à trouver preneurs avec le beau temps…

Sur le parvis même, certes, c’est plus agréable sans voiture, mais pourquoi n’a-t-on pas le droit à un peu de verdure à part cette ligne d’arbres ? Les bancs et sièges commencent à trouver preneurs avec le beau temps… Pour le reste, je trouve que ça ressemble à une immense forêt de poteaux pour empêcher les voitures de se garer n’importe où, et quelques ratées, par exemple, vous voyez la dame au pull blanc au centre de la photographie ? Elle est en fait en train d’attendre le bus… La ville dit que ce n’est pas elle qui est responsable de cet arrêt provisoire… qui dure depuis des mois, à la pluie et aux intempéries, qu’elle a réalisé les trois autres arrêts de bus, mais que celui-ci est du ressort de la SNCF qui cherche une solution, d’après le magazine municipal reçu ce mois-ci. Et bien elle en met du temps, la SNCF, à chercher une solution. Quelle image déplorable pour les touristes qui arrivent en train et souhaitent monter en ville en bus !

Pour le reste, je trouve que ça ressemble à une immense forêt de poteaux pour empêcher les voitures de se garer n’importe où, et quelques ratées, par exemple, vous voyez la dame au pull blanc au centre de la photographie ? Elle est en fait en train d’attendre le bus… La ville dit que ce n’est pas elle qui est responsable de cet arrêt provisoire… qui dure depuis des mois, à la pluie et aux intempéries, qu’elle a réalisé les trois autres arrêts de bus, mais que celui-ci est du ressort de la SNCF qui cherche une solution, d’après le magazine municipal reçu ce mois-ci. Et bien elle en met du temps, la SNCF, à chercher une solution. Quelle image déplorable pour les touristes qui arrivent en train et souhaitent monter en ville en bus !