A Dinan, il y a bien sûr un monument aux morts public et tout ce qu’il y a de laïc comme le veut la loi du 25 octobre 1919 (symboles religieux interdits, la commission départementale créée en 1920 doit y veiller). Mais à côté de ces monuments publics (sordidement subventionnés en fonction du nombre de morts de la commune entre 1920 -loi de finance- et 1925 -suppression des aides), il existe des lieux de commémoration dans la plupart des églises, qui peuvent aller d’une simple plaque avec le nom des membres du clergé et des paroissiens morts pour la France à des monuments plus importants. Dans des cas plus rares, ce sont des vitraux (verrières pour mes collègues et au bureau) qui ont été commandés, c’est le cas dans l’église Saint-Malo, avec en-dessous une plaque avec les noms des morts.

A Dinan, il y a bien sûr un monument aux morts public et tout ce qu’il y a de laïc comme le veut la loi du 25 octobre 1919 (symboles religieux interdits, la commission départementale créée en 1920 doit y veiller). Mais à côté de ces monuments publics (sordidement subventionnés en fonction du nombre de morts de la commune entre 1920 -loi de finance- et 1925 -suppression des aides), il existe des lieux de commémoration dans la plupart des églises, qui peuvent aller d’une simple plaque avec le nom des membres du clergé et des paroissiens morts pour la France à des monuments plus importants. Dans des cas plus rares, ce sont des vitraux (verrières pour mes collègues et au bureau) qui ont été commandés, c’est le cas dans l’église Saint-Malo, avec en-dessous une plaque avec les noms des morts.

Le vitrail se compose de deux grandes parties: en bas un hommage aux soldats, au-dessus l’espoir (il faut y croire…) de l’Église. Et des motifs symboliques dans les lancettes.

Le vitrail se compose de deux grandes parties: en bas un hommage aux soldats, au-dessus l’espoir (il faut y croire…) de l’Église. Et des motifs symboliques dans les lancettes.

Il porte la signature « H.M. Magne del(t) / Ch. Champigneulle pin(t) / Paris 1921 ». Il est donc l’œuvre de Henri Marcel (Urbain) Magne (Paris, 1877 – Paris, 1944), descendant d’une famille d’architectes, et de Charles Champigneulle, issu d’une grande famille de maîtres-verriers originaire de Metz à qui l’on doit de nombreux vitraux à travers toute la France et particulièrement en Bretagne (au passage, la généalogie de cette famille est complexe, sur de nombreux sites, les vitraux de 1917, 1919 (restauration de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame de Paris) à 1925 (monuments aux morts ou sujets religieux) sont attribués à Louis Charles Marie Champigneulle… fondateur de la Société artistique de peinture sur verre mais mort en 1905! (Il faut que je débrouille l’écheveau de la famille en plongeant dans de la documentation plus sérieuse).

Il porte la signature « H.M. Magne del(t) / Ch. Champigneulle pin(t) / Paris 1921 ». Il est donc l’œuvre de Henri Marcel (Urbain) Magne (Paris, 1877 – Paris, 1944), descendant d’une famille d’architectes, et de Charles Champigneulle, issu d’une grande famille de maîtres-verriers originaire de Metz à qui l’on doit de nombreux vitraux à travers toute la France et particulièrement en Bretagne (au passage, la généalogie de cette famille est complexe, sur de nombreux sites, les vitraux de 1917, 1919 (restauration de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame de Paris) à 1925 (monuments aux morts ou sujets religieux) sont attribués à Louis Charles Marie Champigneulle… fondateur de la Société artistique de peinture sur verre mais mort en 1905! (Il faut que je débrouille l’écheveau de la famille en plongeant dans de la documentation plus sérieuse).

Bon, revenons à notre vitrail… la moitié inférieure, dédiée « aux enfants de Dinan morts pour la France », représente le champ de bataille et une scène d’enterrement.

Bon, revenons à notre vitrail… la moitié inférieure, dédiée « aux enfants de Dinan morts pour la France », représente le champ de bataille et une scène d’enterrement.

Au milieu du champ de bataille et des pièces d’artillerie, un soldat semble mort et le porte-drapeau en mauvaise posture, « 94 » rappelle le sacrifice d’hommes jeunes (la classe 1894), même si bien sûr des soldats plus âgés ont aussi payé une lourde contribution à la guerre.

Au milieu du champ de bataille et des pièces d’artillerie, un soldat semble mort et le porte-drapeau en mauvaise posture, « 94 » rappelle le sacrifice d’hommes jeunes (la classe 1894), même si bien sûr des soldats plus âgés ont aussi payé une lourde contribution à la guerre.

A gauche, les survivants, en uniforme bleu horizon, prient… encouragés par un homme en vareuse marron (l’aumônier?)…

A gauche, les survivants, en uniforme bleu horizon, prient… encouragés par un homme en vareuse marron (l’aumônier?)…

Sur la tombe fraîche, un prêtre célèbre les obsèques…

Sur la tombe fraîche, un prêtre célèbre les obsèques…

… face à la veuve, la mère et l’orpheline, un thème fréquemment représenté que je vous invite à (re)voir en sculpture à Angoulême, Confolens, Cahors, etc.

… face à la veuve, la mère et l’orpheline, un thème fréquemment représenté que je vous invite à (re)voir en sculpture à Angoulême, Confolens, Cahors, etc.

Au ciel, un bel aréopage attend les défunts dans la partie supérieure…

Au ciel, un bel aréopage attend les défunts dans la partie supérieure…

un évêque (saint Malo, titulaire de l’église?), l’archange Saint-Michel (avec sa devise « Quis u [t] deus »),

un évêque (saint Malo, titulaire de l’église?), l’archange Saint-Michel (avec sa devise « Quis u [t] deus »),

le Christ et Jeanne d’Arc…

le Christ et Jeanne d’Arc…

portant un oriflamme aux armes de la ville avec les noms « Jhesus Maria ».

portant un oriflamme aux armes de la ville avec les noms « Jhesus Maria ».

Photographies d’octobre 2014

Je vous ai montré il y a quelques mois des œuvres de l’artiste catholique engagée

Je vous ai montré il y a quelques mois des œuvres de l’artiste catholique engagée  La peinture se trouve tout au fond, elle a été peinte en 1986 (c’est l’une des dernières de Marie Baranger, elle avait alors 84 ans), il s’agit de saint Michel terrassant le dragon…

La peinture se trouve tout au fond, elle a été peinte en 1986 (c’est l’une des dernières de Marie Baranger, elle avait alors 84 ans), il s’agit de saint Michel terrassant le dragon… Enfin, le dragon, il faut bien le chercher, il est presque effacé au bout de la lance.

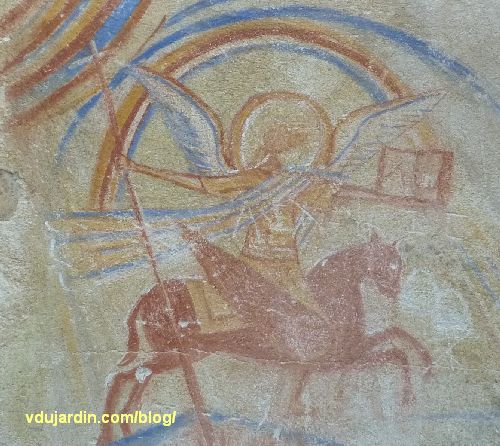

Enfin, le dragon, il faut bien le chercher, il est presque effacé au bout de la lance. L’archange saint Michel est sur un cheval ailé comme lui, il porte dans la main gauche le Livre (la Bible) avec l’alpha et l’omega et tient sa lance dans la main droite. Il est surmonté d’une sorte d’arc-en-ciel.

L’archange saint Michel est sur un cheval ailé comme lui, il porte dans la main gauche le Livre (la Bible) avec l’alpha et l’omega et tient sa lance dans la main droite. Il est surmonté d’une sorte d’arc-en-ciel. Qui est cet imbécile d’Alexandre qui a gravé son nom sur la peinture??? Après le refus de la commission des monuments historiques de la protéger il y a quelques mois, cette fresque est probablement vouée à la destruction à moyen terme.

Qui est cet imbécile d’Alexandre qui a gravé son nom sur la peinture??? Après le refus de la commission des monuments historiques de la protéger il y a quelques mois, cette fresque est probablement vouée à la destruction à moyen terme. Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange…

Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange… Et voici un détail du dragon.

Et voici un détail du dragon. Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan.

Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan. La voici de plus près.

La voici de plus près. Je vous ai même fait un détail.

Je vous ai même fait un détail. Mais cette église regorge de dragons. Sur la façade occidentale, en partie romane, assez tardive, sans doute vers la fin du 12e siècle, classée sur la première liste des monuments historiques de 1840, puis entièrement démontée quelques années plus tard, remontée avec des éléments refaits ou complètement inventés (comme le tympan central), l’arcature sud du premier niveau (la flèche… derrière les arbres) est consacrée au thème de saint Georges terrassant le dragon.

Mais cette église regorge de dragons. Sur la façade occidentale, en partie romane, assez tardive, sans doute vers la fin du 12e siècle, classée sur la première liste des monuments historiques de 1840, puis entièrement démontée quelques années plus tard, remontée avec des éléments refaits ou complètement inventés (comme le tympan central), l’arcature sud du premier niveau (la flèche… derrière les arbres) est consacrée au thème de saint Georges terrassant le dragon. L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place…

L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place… Sur la clef de voûte du rouleau se trouve saint Georges qui fait face avec son bouclier à un petit dragon sur le claveau voisin. Derrière lui, sur un autre claveau, un petit diable tient une hostie (marquée d’une croix) dans un geste sacrilège.

Sur la clef de voûte du rouleau se trouve saint Georges qui fait face avec son bouclier à un petit dragon sur le claveau voisin. Derrière lui, sur un autre claveau, un petit diable tient une hostie (marquée d’une croix) dans un geste sacrilège. Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau.

Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau.