Après vous avoir montré l’extérieur de la gare des Bénédictins à Limoges, voici une petite visite de l’intérieur, qui a été fortement restauré après l’incendie de février 1998. Les verrières de Francis Chigot (Limoges, 1879- 1960), réalisées entre 1924 et 1929, ont en particulier été presque entièrement reconstituées dans la coupole de 26m de hauteur. Je sais que quelques lecteurs sont fans de ces verrières, mais je préfère m’attarder sur les allégories qui occupent les angles, dues comme les allégories extérieures à Henri [Frédéric] Varenne (1860 – 1933), qui a réalisé pour la même compagnie des chemins de fer Paris-Orléans la sculpture de la façade de la gare de Tours (mais pas les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, les allégories de Bordeaux et Toulouse par Antoine Injalbert) et beaucoup d’autres œuvres (revoir le décor général de l’hôtel de ville, la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin et la statue du général Meunier dans le jardin des Prébendes-d’Oe à Tours).

Après vous avoir montré l’extérieur de la gare des Bénédictins à Limoges, voici une petite visite de l’intérieur, qui a été fortement restauré après l’incendie de février 1998. Les verrières de Francis Chigot (Limoges, 1879- 1960), réalisées entre 1924 et 1929, ont en particulier été presque entièrement reconstituées dans la coupole de 26m de hauteur. Je sais que quelques lecteurs sont fans de ces verrières, mais je préfère m’attarder sur les allégories qui occupent les angles, dues comme les allégories extérieures à Henri [Frédéric] Varenne (1860 – 1933), qui a réalisé pour la même compagnie des chemins de fer Paris-Orléans la sculpture de la façade de la gare de Tours (mais pas les allégories de Limoges et Nantes par Jean Hugues, les allégories de Bordeaux et Toulouse par Antoine Injalbert) et beaucoup d’autres œuvres (revoir le décor général de l’hôtel de ville, la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin et la statue du général Meunier dans le jardin des Prébendes-d’Oe à Tours).

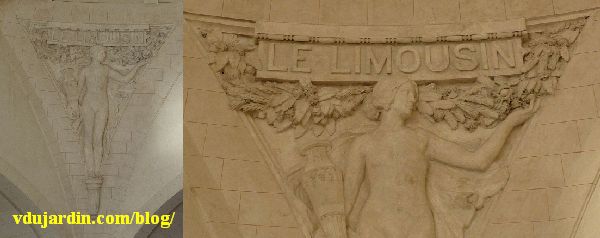

Je commence logiquement par l’allégorie du Limousin, une femme nue qui tient dans sa main droite un grand vase en porcelaine et est surmontée d’une profusion de blés, de feuilles de châtaignier et de châtaignes.

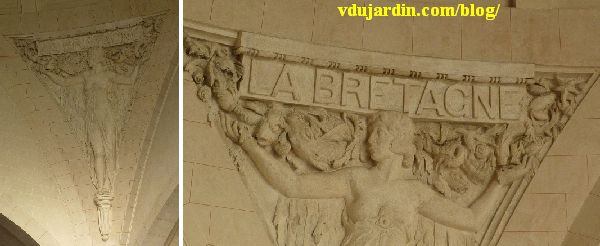

Curieusement, il y a une allégorie de la Bretagne, dont l’accès n’est pas le plus simple depuis Limoges… Poitrine dénudée, la femme qui symbolise la Bretagne est vêtue d’un léger voile qui laisse apparaître ses formes. Debout, elle ouvre largement les bras sur ce qui symbolise la Bretagne, algues, poissons, coquillages, étoiles de mer…

La présence de la Touraine est plus compréhensible. Elle est vêtue d’un léger voile qui cache à peine sa nudité et tient dans sa main gauche un bouquet de rose qu’elle va compléter probablement de celle qu’elle cueille élégamment de la main droite. Si les feuilles de vigne peuvent bien figurer la Touraine, les roses moins, sauf à penser à Ronsard et sa « mignonne allons voir si la rose… »

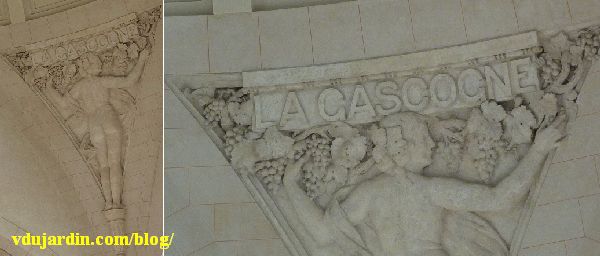

La quatrième allégorie représente la Gascogne. Curieusement, elle est représentée sous les traits d’une femme nue, mais de dos, qui semble embrasser une profusion de sarments de vigne qui portent de lourdes grappes de raisin.

Mais… point de Poitou dans ces allégories??? Encore moins de Charente ou Charente-Maritime? Et le futur Plouc (PoitouLimOUsinCentre) alors? Il n’y a que la Touraine qui pourrait être rattachée dans ce hall de gare… Quid du mariage à venir de gré ou de force de Poitou-Charentes avec le Limousin et le Centre, formant au choix des internautes Police (POitou LImousin CEntre), CCCP (façon URSS en cyrillique, Centre Charentes Corrèze Poitou)?

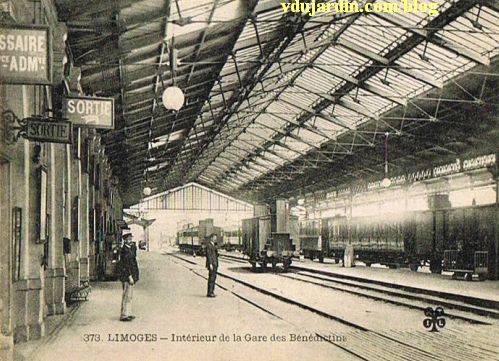

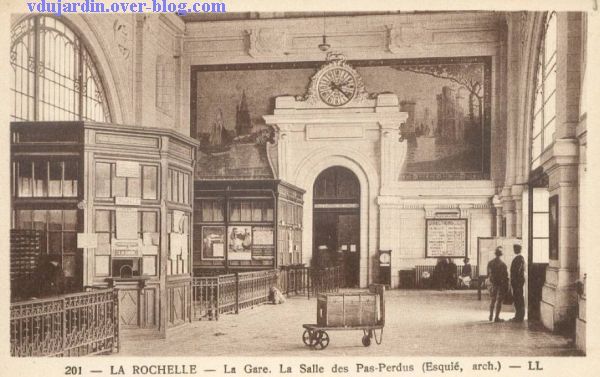

La gare avait, jusqu’en 1978, des guichets en bois de style art déco, qui ont été détruits, comme ceux de la poste d’Angers ou ceux bien abîmés de la poste de Poitiers! Je vous ai trouvé une carte postale ancienne où on peut les voir… (et en fin d’article, retrouvez d’autres guichets de gare).

La gare avait, jusqu’en 1978, des guichets en bois de style art déco, qui ont été détruits, comme ceux de la poste d’Angers ou ceux bien abîmés de la poste de Poitiers! Je vous ai trouvé une carte postale ancienne où on peut les voir… (et en fin d’article, retrouvez d’autres guichets de gare).

… et c’est parti, il n’y avait pas de grève ce jour là!

… et c’est parti, il n’y avait pas de grève ce jour là!

PS: pour rebondir à une remarque de Laurent Prysmicki, voici d’autres guichets (nouveau mot-clef) de gare aujourdh’ui détruits dont je vous ai montré des images:

la gare de Poitiers avant et après le bombardement de 1944

la gare de Poitiers avant et après le bombardement de 1944

la gare de Tours

la gare de Tours

Photographies de novembre 2010.

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.