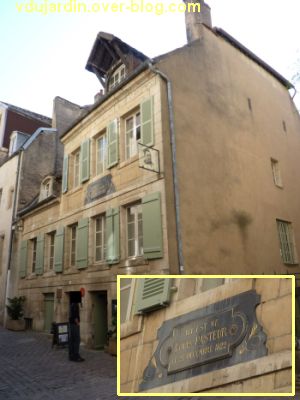

Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues d’hier et d’aujourd’hui, à Paris (place de Breteuil), je vous renvoie à ces articles pour quelques repères sur la vie de Louis Pasteur. Début août 2012, lors de mes vacances dans le Jura, j’ai fait une halte de quelques heures à Dole… j’en ai rapporté cette photographie de la maison où il est né le 27 décembre 1822, aujourd’hui transformée en musée, dans le quartier des tanneurs.

Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues d’hier et d’aujourd’hui, à Paris (place de Breteuil), je vous renvoie à ces articles pour quelques repères sur la vie de Louis Pasteur. Début août 2012, lors de mes vacances dans le Jura, j’ai fait une halte de quelques heures à Dole… j’en ai rapporté cette photographie de la maison où il est né le 27 décembre 1822, aujourd’hui transformée en musée, dans le quartier des tanneurs.

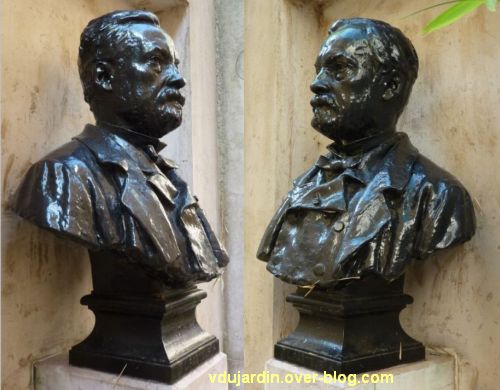

Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)…

Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)…

Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du musée, il s’agit d’une copie récente du buste réalisé en 1877 par Paul Dubois (Nogent-sur-Seine, 1829 – Paris, 1901). En cherchant, j’ai trouvé le plâtre original qui semble correspondre à ce tirage dans la base Joconde, mais date de 1880 d’après la notice (présenté au présentée au salon des artistes français de 1880 sous le n° 6285, la notice fait bien allusion au tirage de Dole). Ce plâtre original se trouve aujourd’hui au musée Paul Dubois-Alfred Boucher à Nogent-sur-Seine. Le monument de Dole de 1931 a été conçu par Jean Hézard.

Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du musée, il s’agit d’une copie récente du buste réalisé en 1877 par Paul Dubois (Nogent-sur-Seine, 1829 – Paris, 1901). En cherchant, j’ai trouvé le plâtre original qui semble correspondre à ce tirage dans la base Joconde, mais date de 1880 d’après la notice (présenté au présentée au salon des artistes français de 1880 sous le n° 6285, la notice fait bien allusion au tirage de Dole). Ce plâtre original se trouve aujourd’hui au musée Paul Dubois-Alfred Boucher à Nogent-sur-Seine. Le monument de Dole de 1931 a été conçu par Jean Hézard.

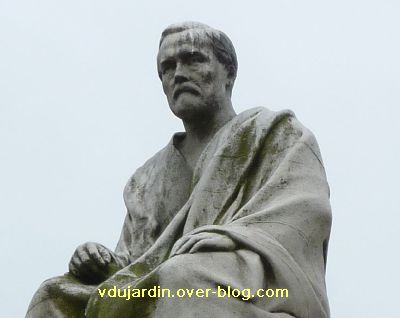

Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien.

Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien.

Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue.

Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue.

Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique…

Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique…

Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

La femme debout, qui lève la main droite vers Pasteur, peut être assimilée à une allégorie de « l’humanité reconnaissante ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ».

Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

PS: si vous êtes « fans » de maisons natales, vous pouvez aussi aller lire mon article sur Théophraste Renaudot à Loudun (Vienne).

Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au

Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au  En haut du monument siège Louis Pasteur.

En haut du monument siège Louis Pasteur. En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale.

En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale. Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument).

Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument). Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse.

Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse. Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle…

Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle… … la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil.

… la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil. On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe.

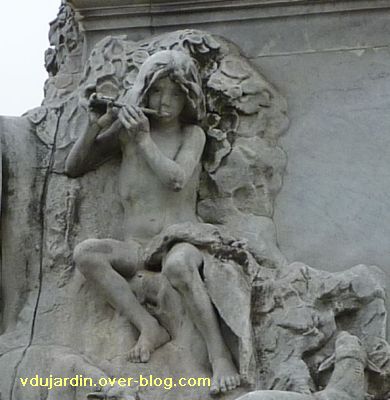

On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe. Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée.

Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée. Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte.

Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte. N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni…

N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni… L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881.

L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881. On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud.

On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud. Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar

Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le

Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le  On termine avec la dernière face, à l’ouest…

On termine avec la dernière face, à l’ouest… Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit…

Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit… Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs?

Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs? Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.