Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le monument aux morts de Sommières-du-Clain, dans la Vienne, sculpté par Maxime Real del Sarte. J’avais reçu un peu plus tard un commentaire (merci à Chantal) me signalant un monument similaire à Briey, en Meurthe-et-Moselle. Surprise, car nous ne l’avions pas repéré dans notre étude du monument de Sommières-du-Clain. Nous savions que le monument aux morts de Sommières-du-Clain était une sorte d’étude pour le groupe sculpté (en trois dimensions donc) de Langogne en Lozère et de Saint-Martin-aux-Buneaux en Seine-Maritime (voir l’image sur le site interministériel chemins de mémoire). Une première vérification dans google images confirme que le monument de Briey est bien un tirage en bronze d’un modèle similaire à celui de Sommières-du-Clain. Un rapide retour à la base de données Mérimée (interrogation avec le nom de l’auteur) me donne une fiche simplifiée du monument de Briey, mais pas de photographie. Le service régional de l’inventaire de Lorraine transmet à notre service de Poitou-charentes le dossier qu’ils ont établi en 1975 sur ce monument et la bibliographie. Je complète alors le dossier documentaire de Sommières-du-Clain avec ce renvoi et la bibliographie de Briey. Mais entre-temps, en regardant sur une carte, je vois que Briey n’est pas très loin de chez Zazimuth… Je lui envoie un mél et elle a eu la gentillesse de contacter une de ses amies de Briey et d’aller par deux fois prendre des photographies du monument de Briey (toutes celles ci-contre et ci-dessous), un grand merci à toi, Véronique !

Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le monument aux morts de Sommières-du-Clain, dans la Vienne, sculpté par Maxime Real del Sarte. J’avais reçu un peu plus tard un commentaire (merci à Chantal) me signalant un monument similaire à Briey, en Meurthe-et-Moselle. Surprise, car nous ne l’avions pas repéré dans notre étude du monument de Sommières-du-Clain. Nous savions que le monument aux morts de Sommières-du-Clain était une sorte d’étude pour le groupe sculpté (en trois dimensions donc) de Langogne en Lozère et de Saint-Martin-aux-Buneaux en Seine-Maritime (voir l’image sur le site interministériel chemins de mémoire). Une première vérification dans google images confirme que le monument de Briey est bien un tirage en bronze d’un modèle similaire à celui de Sommières-du-Clain. Un rapide retour à la base de données Mérimée (interrogation avec le nom de l’auteur) me donne une fiche simplifiée du monument de Briey, mais pas de photographie. Le service régional de l’inventaire de Lorraine transmet à notre service de Poitou-charentes le dossier qu’ils ont établi en 1975 sur ce monument et la bibliographie. Je complète alors le dossier documentaire de Sommières-du-Clain avec ce renvoi et la bibliographie de Briey. Mais entre-temps, en regardant sur une carte, je vois que Briey n’est pas très loin de chez Zazimuth… Je lui envoie un mél et elle a eu la gentillesse de contacter une de ses amies de Briey et d’aller par deux fois prendre des photographies du monument de Briey (toutes celles ci-contre et ci-dessous), un grand merci à toi, Véronique !

De la puissance des blogs… Les dossiers documentaires de Sommières-du-Clain et de Briey étaient disponibles pour tous dans des bases de données, mais le rapprochement n’avait pas été fait.

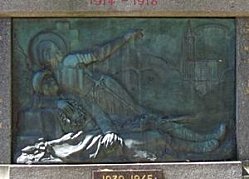

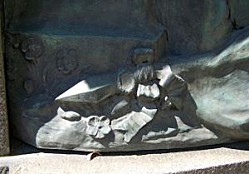

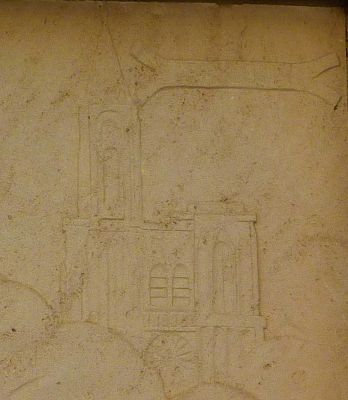

Maintenant, il reste à savoir lequel des deux monuments a été fait en premier… Le monument de Briey, réalisé en bronze et donc à partir d’un modèle en terre ou en plâtre, est plus détaillé que celui en pierre calcaire de Sommières-du-Clain. Je vous ai d’ailleurs fait un petit tableau comparatif avec à gauche Briey et des photographies de Zazimuth et à droite celui de Sommières-du-Clain avec mes photographies. Vous voyez par exemple des pensées sous la tête du soldat à Briey mais pas à Sommières-du-Clain, dans le second cas, le pommeau de l’épée de Jeanne-d’Arc est lisse mais celui de Briey est cannelé, etc. Par ailleurs, à Sommières-du-Clain, il n’y a pas de nom sur le cartouche de la cathédrale alors qu’il est inscrit Strasbourg sur celui de Briey.

Le monument aux morts de Sommières-du-Clain a été commandé en 1919 par un membre de la famille de Vareilles-Sommières, propriétaire du château voisin (voir sur ce sujet ce qu’en dit Charlotte Pon Willemsen dans le Parcours du patrimoine consacré aux monuments aux morts avec une allégorie de la République). Le monument aux morts de Briey a été inauguré le 24 septembre 1922.

Désolée pour les balises <HEADER>, qui permettent aux mal-voyants de se repérer dans les tableaux : je les avais mises, mais OB les enlève automatiquement… Grrr… Et l’accessibilité web?

| Vue | Monument aux morts de Briey (Meurthe-et-Moselle) Photographies de Zazimuth |

Monument aux morts de Sommières-du-Clain (Vienne) Photographies de V. Dujardin |

|---|---|---|

| Vue générale |  |

|

| La cathédrale |  |

|

| La couronne |  |

|

| Les têtes de Jeanne-d’Arc et du soldat |  |

|

| Les pieds du soldat |  |

|

| La pointe du drapeau |  |

|

Je vous ai montré lundi la

Je vous ai montré lundi la  En allant rendre visite l’autre jour à

En allant rendre visite l’autre jour à  Revenons à celle-ci. Le soldat mourant, enveloppé dans le drapeau national, est soutenu par Jeanne-d’Arc, avec son auréole de sainte, son armure et son épée au côté. L’oeuvre avait été commandée fin 1919, au moment de la sculpture, elle venait juste d’être canonisée en 1920 par Benoit XV.

Revenons à celle-ci. Le soldat mourant, enveloppé dans le drapeau national, est soutenu par Jeanne-d’Arc, avec son auréole de sainte, son armure et son épée au côté. L’oeuvre avait été commandée fin 1919, au moment de la sculpture, elle venait juste d’être canonisée en 1920 par Benoit XV. La voici de plus près, vous pouvez remarquer qu’elle porte aussi dans sa main droite une couronne de feuilles de chêne, probablement plus symbole de la force plus que couronne civique ici.

La voici de plus près, vous pouvez remarquer qu’elle porte aussi dans sa main droite une couronne de feuilles de chêne, probablement plus symbole de la force plus que couronne civique ici. … en direction d’un élément d’architecture qui pourrait être une cathédrale, mais symbolise probablement plutôt l’Église en tant qu’institution et donc le salut de l’âme du soldat si l’on tient compte de l’engagement militant, virant même au prosélytisme, de Maxime Réal del Sarte. Étonnant, ce monument aux morts, non ?

… en direction d’un élément d’architecture qui pourrait être une cathédrale, mais symbolise probablement plutôt l’Église en tant qu’institution et donc le salut de l’âme du soldat si l’on tient compte de l’engagement militant, virant même au prosélytisme, de Maxime Réal del Sarte. Étonnant, ce monument aux morts, non ? Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV.

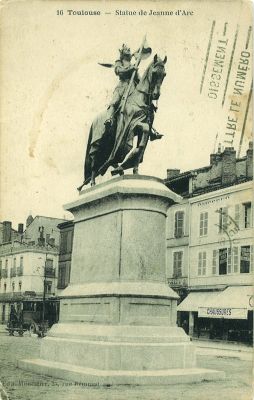

Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV. Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la

Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la  Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922.

Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922. Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place.

Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place. Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval…

Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval… … et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture.

… et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture. Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange…

Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange… Et voici un détail du dragon.

Et voici un détail du dragon. Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan.

Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan. La voici de plus près.

La voici de plus près. Je vous ai même fait un détail.

Je vous ai même fait un détail. Mais cette église regorge de dragons. Sur la façade occidentale, en partie romane, assez tardive, sans doute vers la fin du 12e siècle, classée sur la première liste des monuments historiques de 1840, puis entièrement démontée quelques années plus tard, remontée avec des éléments refaits ou complètement inventés (comme le tympan central), l’arcature sud du premier niveau (la flèche… derrière les arbres) est consacrée au thème de saint Georges terrassant le dragon.

Mais cette église regorge de dragons. Sur la façade occidentale, en partie romane, assez tardive, sans doute vers la fin du 12e siècle, classée sur la première liste des monuments historiques de 1840, puis entièrement démontée quelques années plus tard, remontée avec des éléments refaits ou complètement inventés (comme le tympan central), l’arcature sud du premier niveau (la flèche… derrière les arbres) est consacrée au thème de saint Georges terrassant le dragon. L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place…

L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place… Sur la clef de voûte du rouleau se trouve saint Georges qui fait face avec son bouclier à un petit dragon sur le claveau voisin. Derrière lui, sur un autre claveau, un petit diable tient une hostie (marquée d’une croix) dans un geste sacrilège.

Sur la clef de voûte du rouleau se trouve saint Georges qui fait face avec son bouclier à un petit dragon sur le claveau voisin. Derrière lui, sur un autre claveau, un petit diable tient une hostie (marquée d’une croix) dans un geste sacrilège. Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau.

Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau.