Pour le défi Mars, mois de l’Europe centrale organisé par Schlabaya, j’ai ressorti quelques photographies prise à Strasbourg fin octobre 2010. Je vous ai déjà montré le monument à Goethe, qui se trouve devant le palais de l’université, voici maintenant le buste qui se trouve à proximité, dans l’allée qui relie le palais de l’université au jardin des plantes. Vous apercevez le haut socle à droite de l’allée, quand on va vers le jardin des plantes.

Petit rappel déjà publié dans l’article précédent… Johann Wolfgang von Goethe a fait un bref passage à l’université de Strasbourg, de 1769 à 1771, où il a terminé son droit commencé à Leipzig de 1765 à 1768 (et est tombé amoureux de Frédérique Brion, la fille du pasteur de Sessenheim). Pour mémoire, Goethe est né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar, avocat puis magistrat, poète, romancier, passionné de sciences, etc.

Goethe est représenté ici déjà âgé, et donc pas lorsqu’il était étudiant à Strasbourg.

Goethe est représenté ici déjà âgé, et donc pas lorsqu’il était étudiant à Strasbourg.

Au dos du buste se trouve une longue inscription, avec l’identification du sculpteur H[einrich] Manger (né en 1833 à Odessa, je n’ai pas trouvé sa date de décès, après 1896 sans doute aux États-Unis), la date du modèle en 1820, l’identification du fondeur Lauchhammer et la date de fonte en 1872. Pour la transcription de l’inscription, j’ai triché, je l’ai trouvée dans un article sur les traces de Goethe à Strasbourg (Auf den Spuren von Jung-Stilling und Goethe in Straßburg): » Modelliert von H. Manger / mit Benutzung von Frd. Tiecks / im Jahre 1820 nach der Natur gefertigten / lebensgroßen Büste Goethes. / Gegossen Lauchhammer 1872″ (traduction personnelle… modelé par H. Manger avec l’aide de Frd. Tiecks, achevé d’après nature en 1820, buste grandeur nature de Goethe, fondu par Lauchhammer 1872).

Sur le socle du buste est gravée une inscription difficile à lire. D’après le dictionnaire historique des rues de Strasbourg, il s’agit d’une citation de Faust de Goethe : « Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen » (la trace de mes jours terrestres ne saurait disparaître au fil des millénaires).

Sur le socle du buste est gravée une inscription difficile à lire. D’après le dictionnaire historique des rues de Strasbourg, il s’agit d’une citation de Faust de Goethe : « Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen » (la trace de mes jours terrestres ne saurait disparaître au fil des millénaires).

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons…

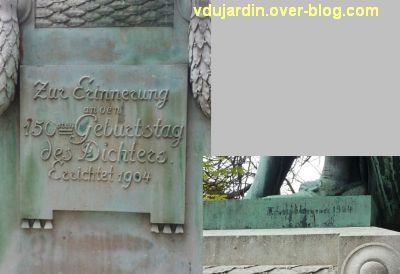

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons… Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904).

Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904). Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe.

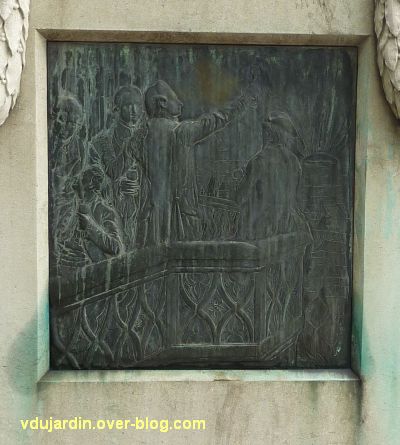

Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe. A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou…

A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou… A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse.

A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse. A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).