A Lyon, l’église Saint-Martin-d’Ainay présente une architecture et une histoire complexes, avec d’importants remaniements au 19e siècle. Elle garde néanmoins un bel ensemble de chapiteaux (pré-)romans dans la chapelle Sainte-Blandine, quand elle est ouverte, et un très intéressant tympan roman, qui n’est plus à sa place d’origine mais mérite que l’on s’y attarde un peu.

A Lyon, l’église Saint-Martin-d’Ainay présente une architecture et une histoire complexes, avec d’importants remaniements au 19e siècle. Elle garde néanmoins un bel ensemble de chapiteaux (pré-)romans dans la chapelle Sainte-Blandine, quand elle est ouverte, et un très intéressant tympan roman, qui n’est plus à sa place d’origine mais mérite que l’on s’y attarde un peu.

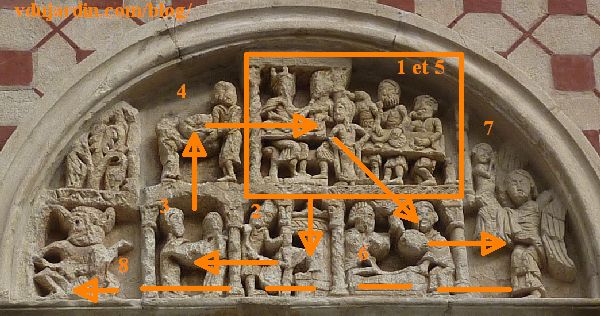

Il développe l’histoire de la décollation (décapitation) de saint Jean Baptiste, mais si, souvenez-vous, c’est Salomé qui a obtenu sa tête du roi Hérode.

Il développe l’histoire de la décollation (décapitation) de saint Jean Baptiste, mais si, souvenez-vous, c’est Salomé qui a obtenu sa tête du roi Hérode.

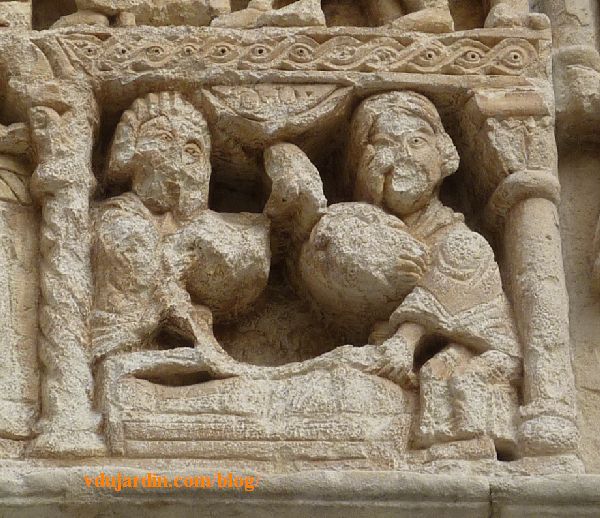

En haut les convives festoient, le roi Hérode, couronné, et sa femme Hérodiade se distinguent sous un dais, ils regardent tous Salomé qui exécute sa danse devant la table couverte de vaisselle et de mets.

En haut les convives festoient, le roi Hérode, couronné, et sa femme Hérodiade se distinguent sous un dais, ils regardent tous Salomé qui exécute sa danse devant la table couverte de vaisselle et de mets.

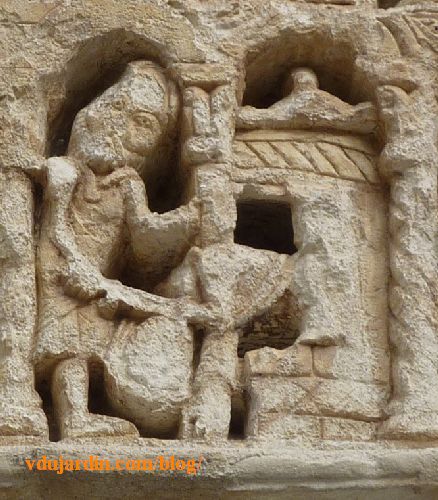

Elle finit par obtenir gain de cause. Jean Baptiste, retenu prisonnier dans un petit édifice, est décapité par un serviteur.

Elle finit par obtenir gain de cause. Jean Baptiste, retenu prisonnier dans un petit édifice, est décapité par un serviteur.

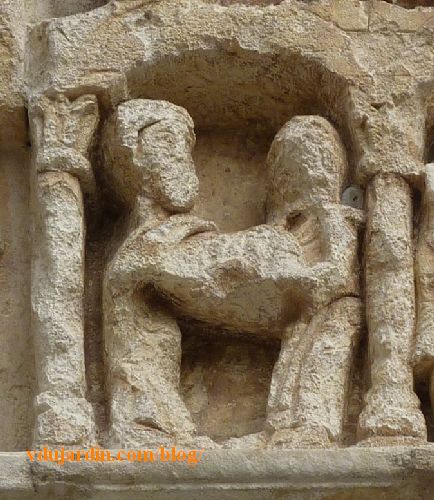

Deux serviteurs emportent la tête de Jean Baptiste dans une grande corbeille…

Deux serviteurs emportent la tête de Jean Baptiste dans une grande corbeille…

… et on les retrouve (enfin, l’un a aussi perdu sa tête… par érosion et fracture) en haut, prêts à entrer dans la salle où se tient le banquet.

… et on les retrouve (enfin, l’un a aussi perdu sa tête… par érosion et fracture) en haut, prêts à entrer dans la salle où se tient le banquet.

Son corps, et surtout sa tête, représentée de manière démesurée, sont déposés par deux personnages dans le tombeau. Au passage, vous repérez partout les chapiteaux et autres motifs romans sur les éléments du décor (dais, colonnes torses, etc.).

Son corps, et surtout sa tête, représentée de manière démesurée, sont déposés par deux personnages dans le tombeau. Au passage, vous repérez partout les chapiteaux et autres motifs romans sur les éléments du décor (dais, colonnes torses, etc.).

Son âme (représentée par un petit personnage nu, comme c’est habituel au Moyen-Âge, voir la mort d’Hilaire ou les âmes qui s’échappent des cercueils du à Poitiers) est accueillie par un ange et Dieu, figuré sous la forme de la main (voir Daniel dans la fosse aux lions à Saint-Porchaire de Poitiers).

Son âme (représentée par un petit personnage nu, comme c’est habituel au Moyen-Âge, voir la mort d’Hilaire ou les âmes qui s’échappent des cercueils du à Poitiers) est accueillie par un ange et Dieu, figuré sous la forme de la main (voir Daniel dans la fosse aux lions à Saint-Porchaire de Poitiers).

A l’opposé, le diable a perdu la partie!

A l’opposé, le diable a perdu la partie!

Un arbre occupe le dernier espace. L’arbre de la Vie qui triomphe du Mal? Bien et Mal sont omniprésents dans l’art roman…

Un arbre occupe le dernier espace. L’arbre de la Vie qui triomphe du Mal? Bien et Mal sont omniprésents dans l’art roman…

Et voilà comment il faut lire ce tympan…

Et voilà comment il faut lire ce tympan…

Photographies d’avril 2012.

Je vais vous montrer aujourd’hui deux maisons à pans de bois protégées au titres des monuments historiques à Niort (photographies de juillet 2011) et qui peuvent dater du 15e ou du 16e siècle (voir ou revoir aussi à Niort l’

Je vais vous montrer aujourd’hui deux maisons à pans de bois protégées au titres des monuments historiques à Niort (photographies de juillet 2011) et qui peuvent dater du 15e ou du 16e siècle (voir ou revoir aussi à Niort l’ Les bois transversaux, qui permettent la rigidité de la maison, sont de grande longueur et assemblés avec de grandes chevilles en bois et l’on peut parfois y voir des repères (voir à la fin de l’article sur ce défi photographique sur le

Les bois transversaux, qui permettent la rigidité de la maison, sont de grande longueur et assemblés avec de grandes chevilles en bois et l’on peut parfois y voir des repères (voir à la fin de l’article sur ce défi photographique sur le  Si l’on regarde par en-dessous, en contre-plongée, on voit mieux les appuis de fenêtre constitués d’une planche de bois débordant et les encorbellements avec les poutres de plancher qui reposent directement sur les sablières (grosses poutres porteuses posées dans le sens de la façade).

Si l’on regarde par en-dessous, en contre-plongée, on voit mieux les appuis de fenêtre constitués d’une planche de bois débordant et les encorbellements avec les poutres de plancher qui reposent directement sur les sablières (grosses poutres porteuses posées dans le sens de la façade). La seconde se trouve dans la rue Saint-Jean et est surnommée l’atelier du disciple de Palissy. Sa façade principale, sur la rue du Rabot, était la façade principale, construite en pierre de taille. Sur la droite se trouve littéralement un banc (au sens des bancs du marché), pierre plate en pierre qui servait de boutique. La façade secondaire, rue Saint-Jean, est construite en pans de bois pour le premier étage et le second qui est plutôt un comble à surcroît, avec un toit à un seul pan (le rez-de-chaussée ne conserve rien de l’agencement d’origine).

La seconde se trouve dans la rue Saint-Jean et est surnommée l’atelier du disciple de Palissy. Sa façade principale, sur la rue du Rabot, était la façade principale, construite en pierre de taille. Sur la droite se trouve littéralement un banc (au sens des bancs du marché), pierre plate en pierre qui servait de boutique. La façade secondaire, rue Saint-Jean, est construite en pans de bois pour le premier étage et le second qui est plutôt un comble à surcroît, avec un toit à un seul pan (le rez-de-chaussée ne conserve rien de l’agencement d’origine). La porte la plus à gauche est surmontée de jours d’éclairage avec une pierre sculptée d’une tête de diable aujourd’hui très érodée.

La porte la plus à gauche est surmontée de jours d’éclairage avec une pierre sculptée d’une tête de diable aujourd’hui très érodée. Hier soir, j’ai eu du mal à rentrer dans le spectacle (Le chandelier, d’après Musset) présenté par le

Hier soir, j’ai eu du mal à rentrer dans le spectacle (Le chandelier, d’après Musset) présenté par le  Heureusement, le nombreux public semblait apprécier la pièce de théâtre, et les autres nuits romanes auxquelles j’ai assisté remplissaient parfaitement leur objectif, faire découvrir un édifice ou la civilisation romane, assister à un spectacle de qualité et partager un instant convivial agréable. Pour celles que j’ai vues, pour celles dont on m’a parlé, les

Heureusement, le nombreux public semblait apprécier la pièce de théâtre, et les autres nuits romanes auxquelles j’ai assisté remplissaient parfaitement leur objectif, faire découvrir un édifice ou la civilisation romane, assister à un spectacle de qualité et partager un instant convivial agréable. Pour celles que j’ai vues, pour celles dont on m’a parlé, les  Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange…

Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange… Et voici un détail du dragon.

Et voici un détail du dragon. Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan.

Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan. La voici de plus près.

La voici de plus près. Je vous ai même fait un détail.

Je vous ai même fait un détail. L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place…

L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place… Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau.

Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau.