Détruite pendant la Révolution française, l’église Saint-Étienne-du-Port (près du port de Niort, comme son nom l’indique, sur la rive droite de la Sèvre Niortaise) a été reconstruite à partir de 1893 en style néo-gothique sur les plans de l’architecte diocésain Alcide Boutaud (dont je vous ai déjà parlé pour la chapelle du Pas-de-Dieu construite en 1912 à Poitiers). La première messe a été célébrée en 1901, mais la consécration n’eut lieu qu’en 1920 et les travaux ne furent complètement achevés qu’en 1926.

Détruite pendant la Révolution française, l’église Saint-Étienne-du-Port (près du port de Niort, comme son nom l’indique, sur la rive droite de la Sèvre Niortaise) a été reconstruite à partir de 1893 en style néo-gothique sur les plans de l’architecte diocésain Alcide Boutaud (dont je vous ai déjà parlé pour la chapelle du Pas-de-Dieu construite en 1912 à Poitiers). La première messe a été célébrée en 1901, mais la consécration n’eut lieu qu’en 1920 et les travaux ne furent complètement achevés qu’en 1926.

De dimensions impressionnantes à l’extérieur, elle l’est aussi à l’intérieur avec une nef unique dégageant un immense espace (d’après la fiche dans l’église, elle mesure 55m de long sur 15m de large, 26m de haut avec un clocher de 43m). Vu d’en bas, le clocher paraît encore plus grand…

De dimensions impressionnantes à l’extérieur, elle l’est aussi à l’intérieur avec une nef unique dégageant un immense espace (d’après la fiche dans l’église, elle mesure 55m de long sur 15m de large, 26m de haut avec un clocher de 43m). Vu d’en bas, le clocher paraît encore plus grand…

Je ne vous parlerai pas du cycle de vitraux (œuvre de M. Dagrant, maître verrier), bel ensemble de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle (voir leur description sur le site du diocèse de Poitiers), la lumière le jour où je suis passée (13 juillet 2011) ne permettant pas de les photographier sans équipement professionnel mais vous montrerai prochainement le chemin de croix.

Je ne vous parlerai pas du cycle de vitraux (œuvre de M. Dagrant, maître verrier), bel ensemble de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle (voir leur description sur le site du diocèse de Poitiers), la lumière le jour où je suis passée (13 juillet 2011) ne permettant pas de les photographier sans équipement professionnel mais vous montrerai prochainement le chemin de croix.

Le maître-autel en marbre blanc porte un Christ enseignant en mosaïque (je n’ai pas réussi à prendre de photographie rapprochée correcte). Dans la crypte sous l’autel est enterré le curé François Riquet, qui a collecté les fonds privés (notamment une importante donation du chamoiseur Boinot) pour la reconstruction de cette église.

Le maître-autel en marbre blanc porte un Christ enseignant en mosaïque (je n’ai pas réussi à prendre de photographie rapprochée correcte). Dans la crypte sous l’autel est enterré le curé François Riquet, qui a collecté les fonds privés (notamment une importante donation du chamoiseur Boinot) pour la reconstruction de cette église.

Il est placé sous un ciborium (l’espèce de baldaquin en pierre), inauguré en 1903, dus aux sculpteurs niortais Trinité et Maché (dont je vous ai parlé pour l’école de dessin de Niort). Il est surmonté d’une crucifixion, encadrée des quatre évangélistes et au niveau inférieur d’anges qui portent les « instruments de la Passion ».

Il est placé sous un ciborium (l’espèce de baldaquin en pierre), inauguré en 1903, dus aux sculpteurs niortais Trinité et Maché (dont je vous ai parlé pour l’école de dessin de Niort). Il est surmonté d’une crucifixion, encadrée des quatre évangélistes et au niveau inférieur d’anges qui portent les « instruments de la Passion ».

Sur la tribune, l’orgue a été réalisé par le facteur d’orgues Brière, de Paris, pour une salle de concert bordelaise, acheté peu après par les donateurs niortais et installé en 1902 dans l’église.

Sur la tribune, l’orgue a été réalisé par le facteur d’orgues Brière, de Paris, pour une salle de concert bordelaise, acheté peu après par les donateurs niortais et installé en 1902 dans l’église.

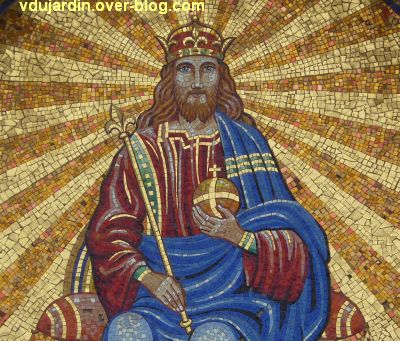

En entrant dans l’église, vous ne pouvez pas manquer la mosaïque. Une autre mosaïque se trouve Celle du tympan représente un Christ assis, couronné, tenant un sceptre et une boule surmontée d’une croix.

En entrant dans l’église, vous ne pouvez pas manquer la mosaïque. Une autre mosaïque se trouve Celle du tympan représente un Christ assis, couronné, tenant un sceptre et une boule surmontée d’une croix.

Elle est signée « G.P. Dagrant » et datée « RA 1930 ».

Elle est signée « G.P. Dagrant » et datée « RA 1930 ».

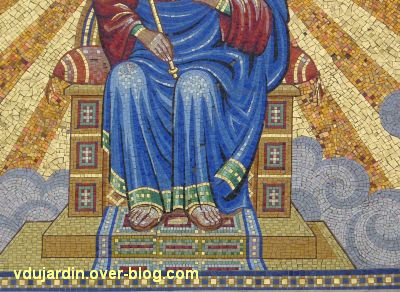

Voici une vue plus rapprochée des pieds chaussés de sandales…

Voici une vue plus rapprochée des pieds chaussés de sandales…

… et une autre de la tête du Christ, avec une grande maîtrise de la technique de la mosaïque.

… et une autre de la tête du Christ, avec une grande maîtrise de la technique de la mosaïque.

Ces photographies datent de juillet 2011.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs. À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme

À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme  Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications.

Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications.